来源:财经新干线

在百度陆奇归国的背后,是印度帮在硅谷的全面崛起。

“内战内行,外战外行”的华裔,正在失去在美国高科技领域的领导位置,走向彻底沦为“技工”和“码农”不归之路。

能言善道,这就是印度帮后来居上,在硅谷血洗华人帮的秘密。

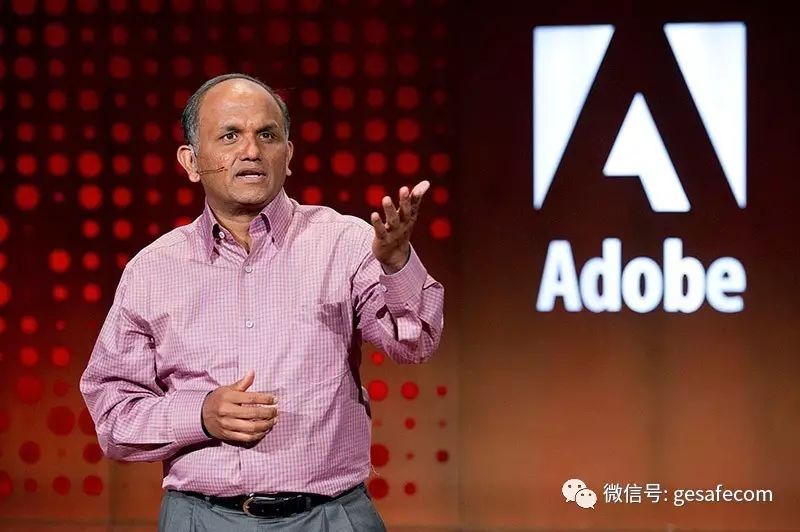

萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)、桑德·皮查伊(Sundar Pichai)、拉吉夫·苏里(Rajeev Suri)、尼科什·阿罗拉(Nikesh Arora)、桑杰·梅赫罗特拉(Sanjay Mehrotra)、桑杰· 贾(Sanjay Jha)、 山塔努·纳拉岩(Shantanu Narayen),这些人名并非家喻户晓,但是他们却都是科技行业著名企业的高管,分别担任微软公司首席执行官、谷歌(微博)新任首席执行官、诺基亚首席执行官、软银集团副董事长兼软银网路与媒体事业公司首席执行官、SanDisk公司首席执行官、Globalfoundries公司首席执行官和Adobe系统公司首席执行官。这些人有一个共同的特点,就是都来自印度。

不久前,谷歌刚刚宣布了公司重组计划。根据此次重组安排,谷歌在更改公司名称和划分新业务部门的同时,也将现年43岁的桑德·劈柴提升为谷歌新任首席执行官。值得一提的是,如今全球诸多名声大作的科技公司所任命的首席执行官都是印度人。

劈柴出生于印度南部城市钦奈,与沃达丰集团前首席执行官阿伦·萨林(Arun Sarin)一样,也毕业于印度理工学院。自2004年加盟谷歌担任该公司负责产品研发的副总裁以来,劈柴就一直负责搜索和消费产品,例如iGoogle、谷歌工具栏、桌面搜索和小应用产品、Google Pack和Gears等。

2011年,劈柴先生开始担任谷歌公司负责Chrome和应用业务的高级副总裁,这一业务包括Chrome浏览器和Chrome操作系统、电子邮件服务Gmail、谷歌日历Calendar、Docs和Drive等。如今,劈柴已成为谷歌首席执行官。

当然,这些印度人近年来能够担任著名科技公司的核心要职,并非巧合。最近,新罕布什尔南方大学开展了一项跨文化研究,对美国和印度的经理人进行了调查与研究。研究发现,就领导素质而言,更多的印度管理人获得了最高的排位和得分。

上述研究还表明,印度经理人具有面向未来的特质,而且还

“能够将真诚的个人谦逊态度与强大的职业意志品质融为一体,这些领导人都取得过非常杰出的业绩,而且还非常低调地打造了自己很优秀的组织”。

现年57岁的桑杰·梅赫罗特拉于1998年帮助创建了闪存公司SanDisk。此前他曾担任该公司的执行副总裁兼首席运营官、工程业务高级副总裁、产品研发业务副总裁以及内存设计和产品工程主管。自从2011年以来,梅赫罗特拉就一直担任SanDisk公司首席执行官。

事实上,纳德拉在替代鲍尔默出任微软首席执行官之前,也曾在SanDisk公司担任执行副总裁,负责该公司的云和企业集团相关的业务。

拉吉夫·苏里是电子和电信工程师,在成为诺基亚公司首席执行官之前,已经在诺基亚公司工作20年之久。47岁的苏里自从2009年以来一直负责诺基亚的移动网络部门,而且常常被认为是帮助诺基亚移动网络部门“诺基亚解决方案与网络”业务成功扭转困境的人物。

Adobe首席执行官纳拉岩现年53岁,一直被同事们描述为低调但有竞争力的人。自从2007年出任Adobe公司首席执行官以来,他已经帮助该公司完成了巨大转变。

现年52岁的桑杰·贾是芯片厂商Globalfoundries公司的首席执行官,此前曾在摩托罗拉移动担任主管,并曾多年担任高通公司资深高管。

“华人和留学生如何在美国的职场上出人头地”,

往往是在海外华人论坛上经常讨论的热门话题。

常有人抱怨自己在工作中卖力苦干,甚至主要工作都是自己做的,但是在论功行赏时却没有得到自己该得的,在提拔晋升时也总觉得自己备受排挤。

这也难怪,在自己国家步入社会走上工作岗位,还要经过一段时间的摸爬滚打,更何况是在语言文化完全不同的社会,即便是第二代移民,要想在语言文化上融入一个白人精英占统治地位的美国社会,也不是那么轻而易举的事情,更可怕的是,

在硅谷,印度人全面走上王位,随之而来的便是华裔精英被排挤,不得不选择回国发展。

这可以说是中国的机会,但是从发展来看,华裔学生正在因印度人的崛起而远离高科技和互联网行业的核心位置。

一个数据表明,在美印裔人数达到近300万人。

据2012年苹果披露的资料称,在美国苹果公司工作的员工共有4.7万人,其中7700人服务于客户支援部门,27350人在苹果零售部门工作,其余约12000人就分布在工程、设计、销售和其他白领事业单位。苹果公司近三分之一工程师来自印度,在企业软件、服务和支援部门工作的印度人也越来越多。

事实上,不仅在科技公司和硅谷,印度人正在多个行业全面开花。像花旗集团、沃达丰集团、摩托罗拉公司和德意志银行等都曾出过印度裔CEO。中国人在美国商界的表现早已被印度人远远抛在身后。

硅谷员工经常开玩笑称,甚至可以根据每家公司食堂里的咖喱味,来判断这家公司的印度人比例。谷歌和微软两大帝国的印度裔CEO,已经再清楚不过地向整个科技世界显示:印度裔工程师在硅谷没有上限。

事实上,印度人的崛起,最早可溯源到1980年就来到美国的沙比尔·巴蒂亚(Sabeer Bhatia)。巴蒂亚是hotmail的发明者,1968年出生于印度昌迪加尔,后来在加州理工念书。

至于印度人崛起之谜,源自印度古老的师徒文化。

瑞士圣加仑大学在2004年搞了一项对印度式管理风格的研究,结论称印度高管倾向于参与式管理,喜欢和下属建立非常深远的关系。“这种管理艺术可能来自于印度的学徒传统,在上下级之间会建立情感纽带”,这篇研究称。

新罕布什尔南方大学一项研究也比较了跨国企业中,印度经理和美国经理的差别,称“印度高管的风格是,上级会非常真诚地替下属考虑,两者之间往往会建立极强的忠诚感,甚至超越了薪水回报”。

这种发源于印度手工艺行业的古老传统,在推动印度裔工程师融入硅谷时显得马力十足。早在沙比尔·巴蒂亚时代,印度工程师和企业家就开始在硅谷拓宽势力范围,靠一代代的积累建立印度企业家在美国的超强人际网络。

三十多年前,第一代成功的硅谷印度创业家,就已经意识到外来移民在美国发展的难处和障碍,开始毫无保留地帮助前来追随的印度老乡。经过几代印度企业家们的努力,他们实际上已经在硅谷创造出了一个良性发展的印度圈生态,包括引荐人脉、设立天使投资,专门帮助初来乍到的印度创业者。“这是靠第一代印度移民非常有意识的努力才争取得来的地位”,《印度经济时报》上的一篇文章中说道。

前几代印度移民另一个突破性成就是,打破了美国人对印度人的刻板印象,认为印度人只能成为优秀的工程师,而不是杰出的管理者。上述文章指出,“当第一代硅谷的印度移民成功打碎职业上的玻璃天花板后,他们还决定要从此互相扶持着前进。他们意识到后来者将面临同样的困境,要想突围,只有抱团。由前人来为后来者打破更多障碍,提供更多经验,开启机遇之门”。