© 原创优质出品 严禁复制转载

优质艺术活动信息,欢迎联系我们

[email protected]

全山石艺

术中心

法国巴比松画派研究展

本文特约编辑 周祖妮 邱叶 薛晶

印象派画家

莫奈

有一段在巴黎学画的时光。

偶然,他在姑母家里的阁楼中,发现一幅

杜比尼

的小画,赞叹不已。

在给老师

布丹

的第一封信中莫奈写道:

“我还只看过一次沙龙,

特罗容

的画是卓越的,

杜比尼

的画我以为实在漂亮,还有一些

柯罗

的精美作品……”

(法)康斯坦·特罗容

《井边的马》

布面油画 24.4×32.4cm

(法)查理·弗兰斯瓦·杜比尼 (1817—1878)

《湖畔余晖》

布面油画 31×52cm

(法)卡米耶 ·柯罗 (1796—1875)

《林中黄昏》

1850—1855年

布面油画 48×34cm

这些莫奈提到的名字,都是

巴比松画派的重要成员

。

他们在以后,深刻影响了印象派的出现,并成为

印象派先声

。

究竟何为巴比松画派?他们都画些什么?这个春天,在杭州可以找到答案。

3月17日起

,有一场

“法国巴比松画派研究展”在全山石艺术中心开展

。

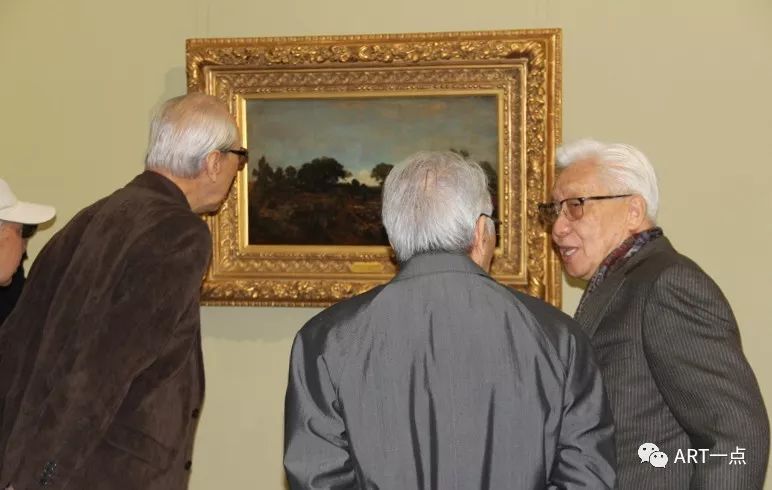

开幕现场

展览共展出65件法国巴比松画派及其相关作品,是国内巴比松画派相关展览最丰富、最充实的一次。

展品大部分由

美国新完美基金会

(NewPorfection Foundation .U.S.A)

从美国收集而来,部分作品由

全山石艺术中心

、

上海西方经典艺术馆

及

私人藏家

提供。

像是迎面一阵浪漫曼妙的暖风,我们从这些画中,缓缓走入了几千公里外巴黎枫丹白露森林的风景。

展厅现场

巴比松画派,源自“巴比松”——这里,巴比松是一个

地点

。

它原本只是法国巴黎南郊的一个偏僻村落,这里住着农民、伐木工和采石工,

人口仅1500左右

。

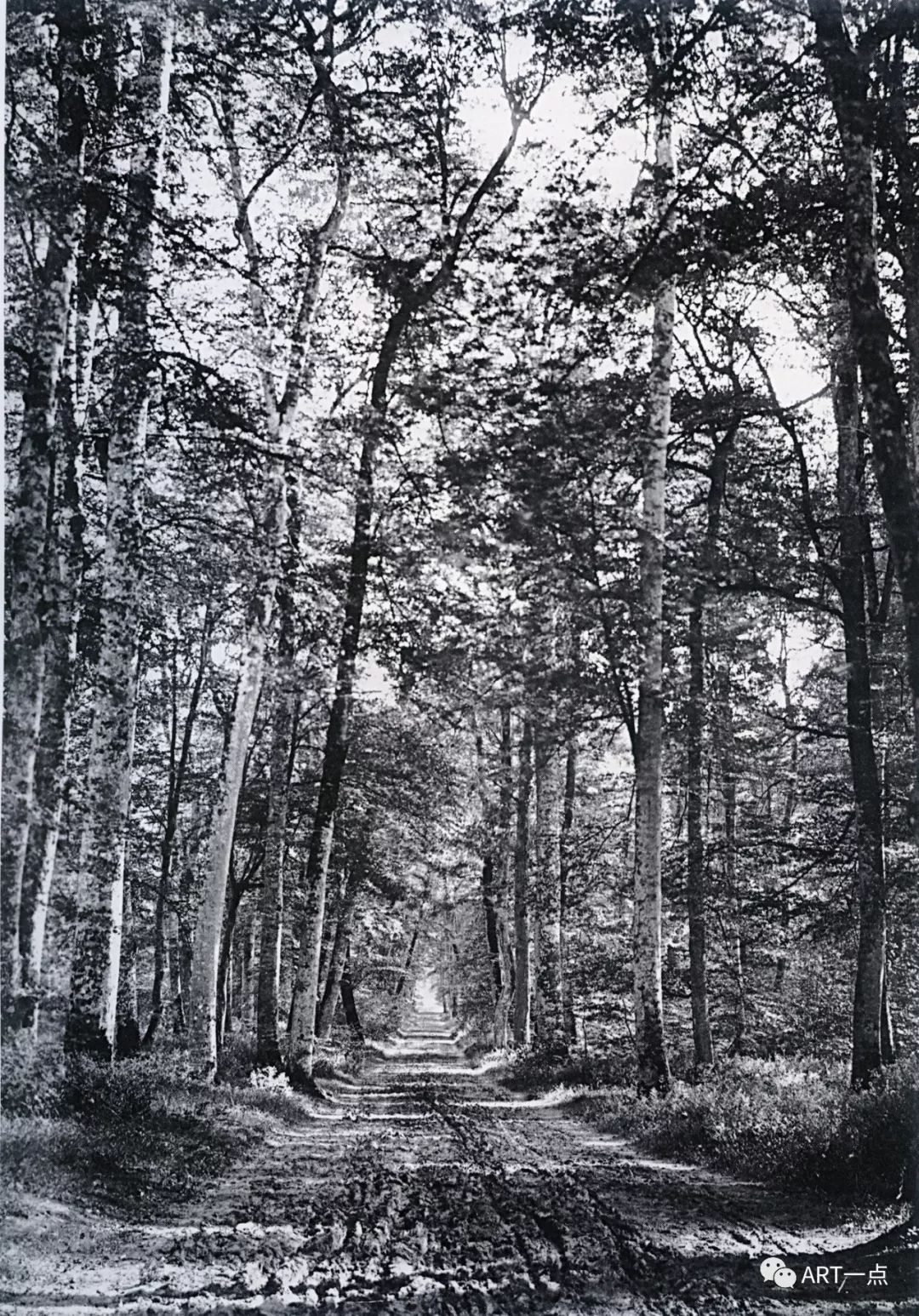

巴比松实景

走进枫丹白露森林,一直走,在森林尽头,沿着一条不到200米的路,就能找到这片世外桃源。

这里的美丽与静谧,让它成为了

改写法国现代绘画史

的存在。

(法)佩纳·纳西斯·迪亚兹·德·拉 (1807—1876)

《巴比松森林的景色》

(法)纳西斯·迪亚兹·德·拉·佩纳(1807—1876)

《巴比松森林中的人物》

布面油画 65.5×50.5cm

19世纪30年代开始

,一群画家带着画具与行李,在这个远离巴黎繁华喧闹的小村庄定居了下来。

他们的作息似与农人无异,早出晚归,背着画材游走在村庄及森林附近,数十年如一日地,将眼见之景付诸纸笔。

这些人里,有

柯罗、杜比尼、杜普雷、米勒、西奥多·卢梭,还有康斯坦·特罗雍

——他们被认为是

“巴比松画派”的创立者

。

这些年轻的画家对当时闭门造车的学院派艺术和矫揉造作的“洛可可”趣味非常反感,于是,他们走出画室,在巴比松描绘真实、动人的自然景色与田园风格。

(法)居勒·杜普雷 (1811—1889)

《渔夫》

1860年

布面油画 87

×

114cm

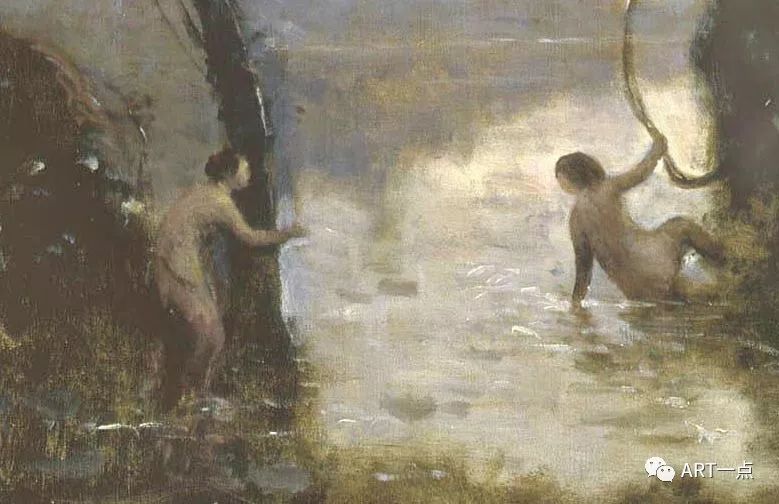

(法)卡米耶·柯罗 (1796—1875)

《 博罗群岛的沐浴者 》

布面油画 80

×

57.5cm

彼时,法国主流学院派画家正大力推崇历史与神学故事题材画作,反对色彩艳丽的新题材作品,尤其对风景画,嗤之以鼻。

另一方面,受启蒙主义思想家卢梭“返回自然”思想影响,加之1824年英国康斯特勃尔等风景画在巴黎展出,让这批画家看到了不同的方向。

“回归自然、对景写生”

,这是他们的口号。

面对着巴比松的美景,画家们用画笔赞颂自然之美,强调自然美的永恒,表达自己对大自然与普通人的田园生活的情感。

(法)居勒·杜普雷 (1811—1889)

《明媚风景和牛群》

1846年

布面油画 26

×

36cm

二十年后,每年春天,一些在巴黎工作的俄国、美国、欧洲其他国家的画家们也纷纷前往巴比松,去感受曾在这里诞生的画派,所感受到的东西。

逃离喧闹都市的画家们,在大自然中,在日光下自由地写生。

他们还经常聚在一起,将各自的画作带到一间大仓库里,在墙上一一挂上自己的画,让其他人相互观赏评价。

画家塞温曾这样描述巴比松:“这实在是块好地儿,当我们在高高的橡树下面,抽着烟斗,使用大量的矿物颜料画画时,你将看到它是怎样的美丽!”

“画家村”的美名,也因此而得。

(法)查理·弗兰斯瓦·杜比尼 (1817—1878)

《制桶者》

1872年

布面油画 114.3

×

167.6cm

需要明确的是,巴比松画派并不是一个具体的组织,而是一个

泛称

。

画派的名字,也并非由它的成员自己命名,直到1890年,在伦敦出版的一本《巴比松派画家》里,才首先提出这个名字。

在他们的倡导与不断的创作下,

法国的历史画风景把风景作为历史画附庸的传统被逐渐改变,更确立了风景画作为独立绘画题材的重要地位。

巴比松画派的“出走”行为,也因此成为19世纪法国乃至整个欧洲走向

现实主义

运动的序幕,并直接影响和启示了

印象主义

的形成。

(法)弗雷德里克·摩根 (1856—1927)

《拾穗者》

1880年

布面油画 75.6×50.2cm

(法)查尔斯.雅克 (1813—1894年)

《蓝衣男孩》

布面油画 81.3×65.3cm

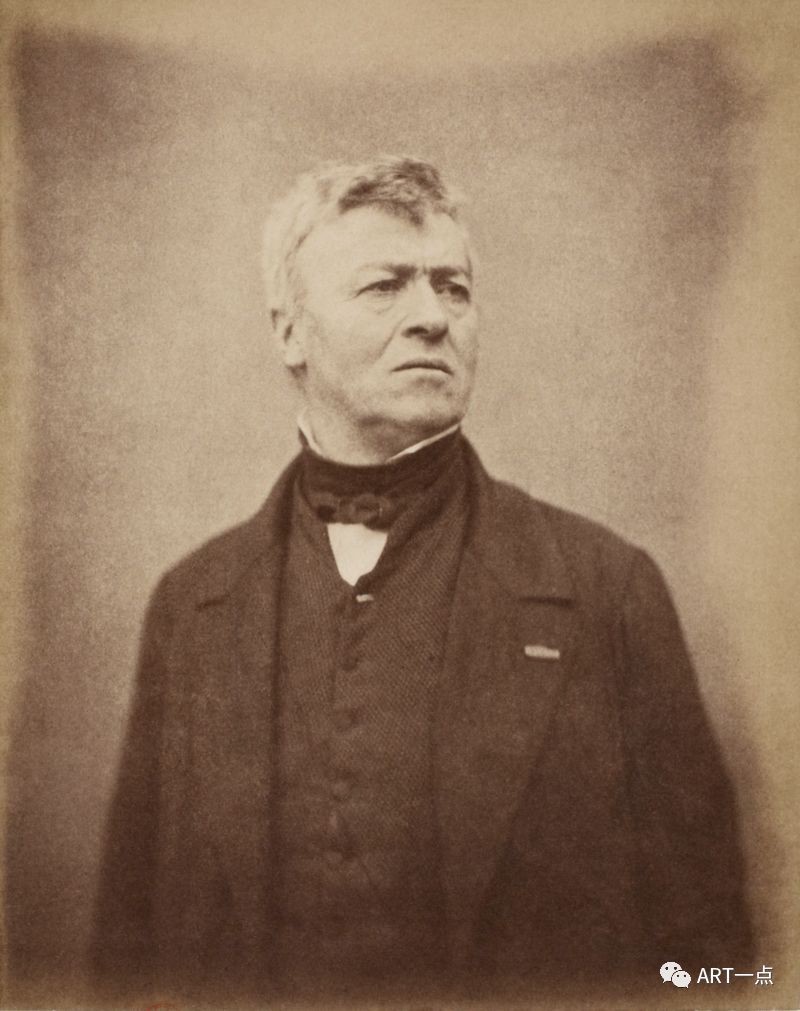

巴比松的田园风格与农民的质朴,也深深打动了现实主义绘画大师米勒。

他是巴比松画派中最著名的一位,也被称为

“农民画家”

。自35岁举家迁至巴比松,一直生活到去世。

在此之前,米勒在巴黎曾一度潦倒。为了生计,他甚至迎合资产者的感官刺激,画庸俗低级的裸女。巴黎,除了卢浮宫这片艺术绿洲能带给他一点心理慰藉外,根本就是个杂乱荒芜的大沙漠。

米勒

米勒本就出身农村,也最爱画农民。

在巴比松,他常常独自走在田间,用心观察农民们劳作时的样子。

也正是在这个小村庄,米勒创作出了《播种者》《拾穗者》等经典之作。

本次展览中的

铜版画版《晚钟》

,就是米勒在巴比松创作的。画面上,一对正在劳作的农民夫妇听到远处教堂传来的晚祷钟声,即刻放下手上工作,低头静默,虔诚祷告。远处,落日沉沉,田野上这对衣衫褴褛的夫妇在米勒笔下,竟呈现出一种异样的肃穆与光辉。

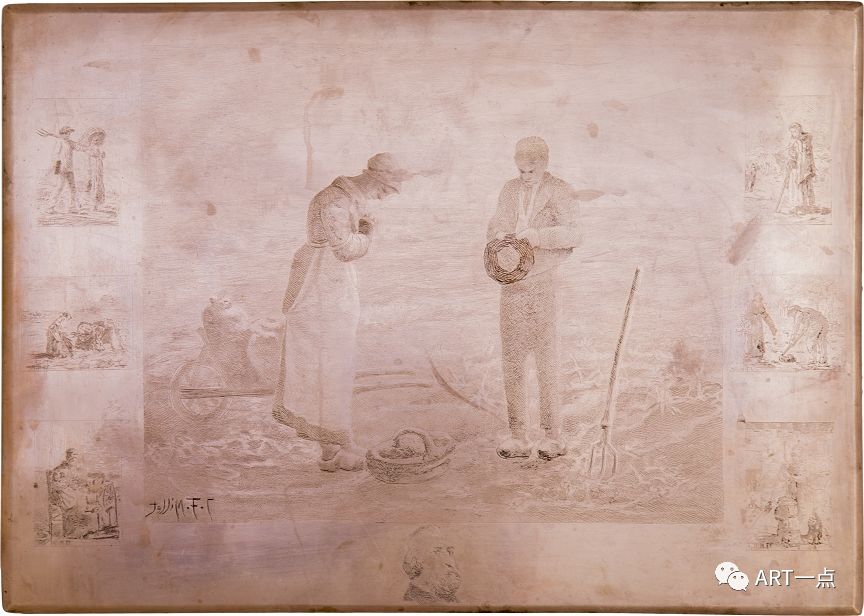

(法)让·弗朗索瓦·米勒 (1814—1875)

《晚钟》

铜版画

这幅《晚钟》,还是20世纪超现实主义大师

达利

的第一张“启蒙画”,他甚至再后来还一再重复使用这个主题作画。

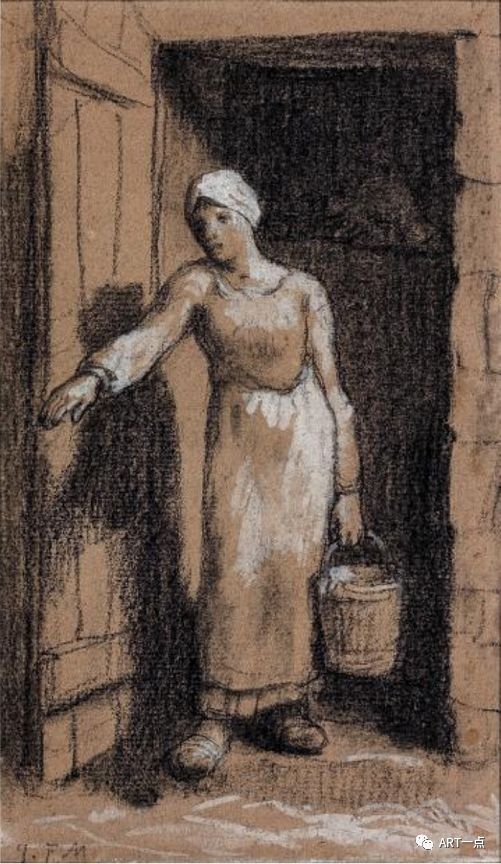

展览中还能找到米勒熟悉的农妇题材画作,

素描《走出谷仓的农妇》

就让人联想到《拾穗者》中三位弯腰寻找失落的麦穗的农妇,不过在此处,农妇并未弯腰,而是手提一个小桶,正开门迈步,走出谷仓。

(法)让·弗朗索瓦·米勒

《走出谷仓的农妇》

素描 23.5×13.5cm

在巴比松画派中,也有抒情诗人一般的存在,比如柯罗。

他终生未娶,自然就是他的“情人”,柯罗说:

“我一生钟爱大自然永不变心。”

柯罗

柯罗的画中有一种前所未有的安宁。

印象派代表画家

毕沙罗

第一次看到柯罗的画作就被深深吸引了——1955年的秋天,巴黎举行万国博览会,那是毕沙罗初见柯罗的作品,当时他就在画作前轻声说:“如果要我选一个老师,那就是柯罗”。

《孟特芳丹的回忆》

是柯罗典型的代表作,流露出的那股抒情怀旧的田园牧歌般的气息,无不引发着观者的神往与遐想。

(法)卡米耶·柯罗 (1796—1875)

《加尔达湖畔的回忆》

1865—1872年

木板油画 43×63cm

展览中的一幅

《加尔达湖畔的回忆》

,有着同样的抒情诗意效果——加尔达湖,意大利面积最大的湖泊,

但丁、歌德、拜伦、司汤达、卡夫卡

都曾在此旅居,柯罗笔下的达尔加湖从湖边森林一侧展开,几棵树木占据画面中心,整幅作品呈现出柔和静谧、有如梦境的朦胧氛围。

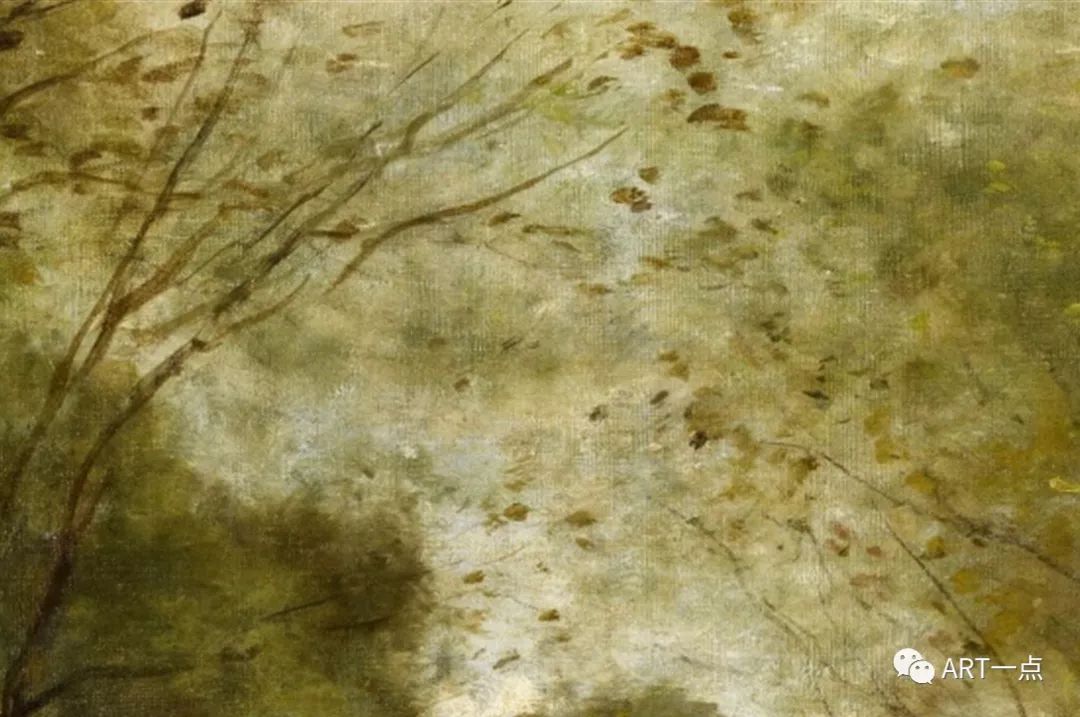

这也是柯罗作品中常见的主题——颤动的森林、明洁的湖水、珍珠般银灰色的天空,大多是银灰调,以冷色为主,间以少许亮色。

但并非所有作品都是如此,展览中的另一幅柯罗作品

《黎明》

,即是另一番模样,其画面中金黄的大块色调摄人心魄,衬以一旁暗哑的树木,形成了一种异样的视觉感受。

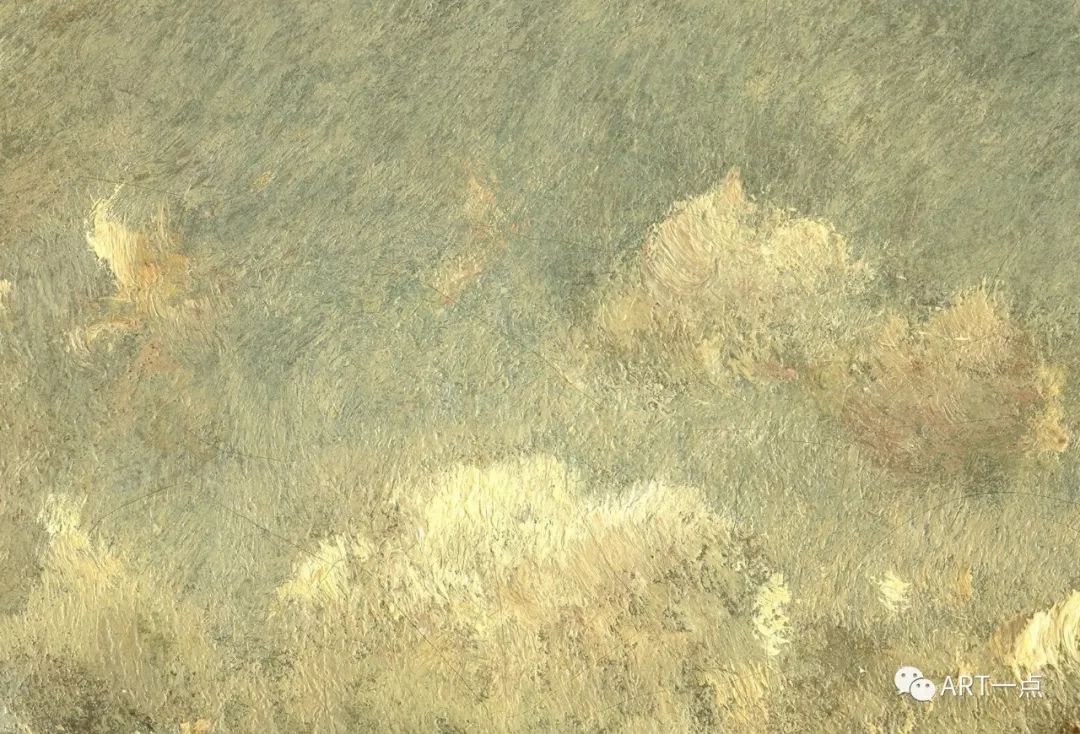

(法)卡米耶·柯罗 (1796—1875)

《黎明》

1865—1870年

木板油画 37×22cm

柯罗还曾说:“要看懂我的风景画,观者需要耐心的等待雾水慢慢淡出,方可流连于被雾笼罩的美景之中。”

观看展览中柯罗的那件

《夏日小径》

,便有这种体会。

夏日繁茂的树木之下,一条往浓荫深处蔓延的小径上,偶有几位妇人行经,一派温柔惬意。作品一如柯罗惯常使用的灰绿色调,传达出舒服清新的夏日氛围。

(法)柯罗(1796—1875)

《夏日小径》

布面油画 47.5×62cm

展览中的

《林间小路》

,来自巴比松画派领袖人物

卢梭

。

他对自然及其迷恋与热爱,甚至有过一句很可爱的话:

“我永远醉心于美的自然,我研究它,像一个小暴君那么贪心。”