男友先生:

如果不是在搬家时发现五年前的日记本,我差一点忘记遇到你之前我的生活是怎样的。

这几年我们从家乡的中心漂到他城的外缘,周末将要搬到一个更小的地方去。我正在家中压缩旧物,你正在城中心的酒桌上与人分享梦想,当年你发誓到这座城大展宏图,却劝我戒掉写诗的梦想,于是我乖乖地,放下手中的纸笔钻进缺乏想象的格子间,再进入更加没有想象的日常。

床头那张照片——它已泛黄——我倚靠在你的肩头——每天清早用来提醒我,是什么才有了我们现在的漂泊。

“你爱我吗?”

“爱。”

“爱我就跟我去B城。”

那是三年前临近毕业的夏天。

这个用来漂泊的城市总是给人清扫不完的灰尘,我把手中的抹布放在一旁,我打算用一点时间,重温我的过去,也理清我们之间的感情。

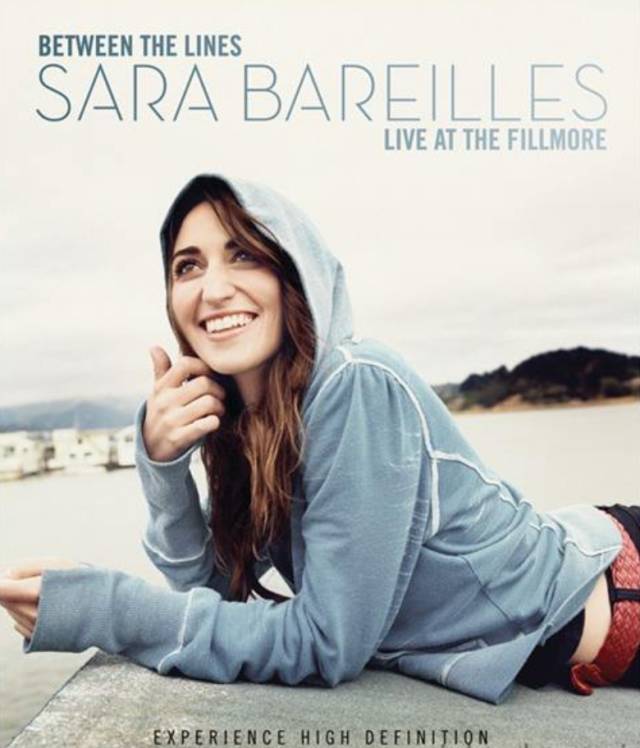

日记本的扉页上写着差点被我遗忘的梦想,遇见你之前我是个十足的梦想主义,我读Baudelaire的诗,听Sara Bareilles的音乐,我的生命中包括一些必须实现的梦想。

“我希望到哥本哈根看小美人鱼,我希望有一个屋子的书柜。我希望出一本诗集。我希望有半年一次的旅行。”我没有标下具体的期限,因我有足够的信心实现它。

我辞掉那份做了许久的杂志社兼职,为了来到B城,临走时那位我崇拜的女编辑请我吃饭,几杯酒下肚,她突然握紧我的手,“千万不要为男人放弃你的梦想”,我以为她醉了,其实是我不清醒。

我的野心很脱离现实,但对我来说也十分重要。我和你搬去B城的一间老民宅,楼里大多数住户都是我们这样的年轻人。他们染上了一些大都市的冷漠气息,那几乎是病态的。情侣们更是戾气丛生,他们深夜烧烤,更多的是深夜争吵,我听见有姑娘大骂着摔门离开,有时她们回来,有时她们不。

我在发黄的墙壁上贴了一幅Sara Bareilles的海报,用以和这贫瘠的现实区分界限。当年你也说爱它,却没有和我一般持久的热情。

你在B城顺利找到一份工作,我也重操旧业,只不过是在家中作业,互联网是我的公司,灵感不以时间计酬劳,我常常需要加班加点,来领取和你相同的薪水。

八个月后你加薪了,不知是否受了办公室女郎的启发,你越来越频繁地劝说我成为她们的一员。我见过你的女性同行,或妖艳或妩媚,带着我做不来的一套行事风格。

我说“不行。”

再后来你升职了,几乎毫无悬念。这个城市属于你这样的年轻人,想必你也是知道的,你越来越晚回家,你喝的酒局越来越多,从给你清洗的西装口袋里,那些不断多起来的名片中,有一些沾了唇印,你连这都忘记避讳我。

我不再有时间熬夜赶稿,我做了朝九晚五的女白领。我看到我在的公司中,有一些大概同你一个级别的男人,在午餐的时候对我飘来意义不明的几瞥,我在心里暗暗祈祷你不做这样的人。

有一天你破例早回家,你在饭桌上突然说“两个人在一起,一定要有一个人为另一个人牺牲梦想。”

我说,“好。”尽管我不能明白,为什么不能两个人都有梦想?

我撕掉了墙上的海报。从此也没有再读谁的诗。我开始做一个全职主妇。

可惜那年我才二十四岁,我不知道女人应该在爱情中有一点矜持。这点矜持很容易决定她日后在一个家庭的地位。我变得低微又顺从。

我充当你的厨师,充当你的保姆,充当你的代驾,充当你的秘书。后来你不再需要我充当秘书,显然是有人充当了我的角色,很多个晚上,我陪着你电话另一头的下属,一起经受你突起的愤怒。他们有宣泄的别处,我一个人整理你撕碎的图纸。

我的主妇生活从不安宁。你的薪水越来越多,超出了让我知道的范围,而你总是带着我搬去越来越糟的地方。在整理你西装的时候,我看到一张人均消费800元的餐厅明细,也看到了一个Prada包包的收据,我深知那是最俗气的一款包包,却嫉妒它的归属。

我听到一些流言蜚语,人们开始避开我的眼神,我装作一副痴傻的样子,不闻不问,其实血液中还尚存的诗意不允许我以暴烈的方式糟蹋生命。我只是没办法明白其中的道理,当年你那听起来凿凿的话,并没有在现实中得到验证。

你在B城找到工作的那一天,我们破天荒买了6瓶啤酒,桌子上是四个凉菜和花生米,你一口气喝掉半瓶酒,好似浑身长出力气。

“媳妇,等我有钱的,会让你实现梦想的!”

你是醉了的,而我却清醒着。

我几时未见的朋友正在筹备半年之后的婚礼,她和男人已交往八个月,我没见过他,只知道他和忙碌得和都市男人无异。

我去看她试婚纱,男人因工作紧张没能及时赶来。

我问,“你爱他吗?”

她说,“爱能当饭吃吗?”

她晒出一张钻戒的账单,忽然令我明白为什么有些人觉得爱情并不是个必需品。

我转过头,男人姗姗来迟,那是在前公司瞥了我一次又一次的男人。我想起他那个八个月前等他下班的女朋友,并不是我面前的朋友。

他们的婚礼非常顺利,看起来十分恩爱,不知是否如我们一样,貌合神离的感情。你拉着我的手,另一只手按断一次次想起的电话,我能感到你手心迅速上升的温度。我笑了笑,并不多问,“一定是公司催你回去,对不对?”

“我希望到哥本哈根看小美人鱼,我希望有一个屋子的书柜。我希望出一本诗集。我希望有半年一次的旅行。”我重读了一遍我为自己设定的轨迹,我带着多了的皱纹,退回到一个梦想的起点。

如今连这本日记都替我问你。

如果生活不能变得更好,我为什么还要和你在一起?

我在床头留下了你的单人照。我带走了我的日记本,还有那张Sara Bareilles海报,用于区分我和你。

一个女理想主义者

分手的这一天