本文作者:南方医科大学附属东莞人民医院临床药学科

梁宝方

在ICU临床实践中,遇到不明原因的血小板减少,临床医生往往会主动与临床药师交流药源性血小板减少,并咨询临床药师协助排查可疑的药物。很多药品说明书都提示有血小板减少的不良反应,若单纯根据说明书处理临床用药问题,常常感觉棘手。如何根据药物导致血小板减少的特点,快速定位可疑药物,协助临床医生优化用药方案,是临床药师的职责。笔者就总结临床观察两例使用万古霉素和利奈唑胺导致的药源性血小板减少特点,为临床药师快速筛查导致血小板减少的药物提供理论参考。

表1 2例使用患者万古霉素和利奈唑胺导致的药源性血小板减少特点

|

药物

|

万古霉素

|

利奈唑胺

|

|

感染部位

|

肺部

|

菌血症

|

|

病原菌

|

头状葡萄球菌(

MRCNS

)

|

人葡萄球菌人亚种(

MRCNS

)

|

|

标本

|

血

|

血

|

|

用法用量

|

50

万

U q8h

|

600mg q12h

|

|

用药天数

|

8

天

|

10

天

|

|

用药前血小板

|

107

´

10

9

×

L

-1

|

102

´

10

9

×

L

-1

|

|

用药后血小板

|

47

´

10

9

×

L

-1

|

62

´

10

9

×

L

-1

|

|

停药后血小板恢复时间

|

3

天

|

13

天

|

血小板减少通常定义为血小板计数<150´109×L-1,在ICU患者中很常见,发生率大约为35-45%,最常见的病因为脓毒症,占据48%,而药源性血小板减少症(Drug induced thrombocytopenia, DIT)约为16%

[1]

。不同的药物导致血小板减少的发生率不同。一项治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)感染的复杂皮肤软组织感染的研究发现利奈唑胺导致的血小板减少发生率高于万古霉素(4.82% vs 0.75%)

[2]

。

一般来说,DIT在服用一种以前使用过的药物后2-3天内,血小板计数会迅速下降;或在开始一种新药后7天或更短的时间内发生血小板减少。当药物停止时,血小板计数在1-10天内迅速增加[3]。回顾2例药源性血小板减少的病例,发现使用万古霉素的患者1天后发生血小板减少,停药后3天血小板恢复正常。而使用利奈唑胺的患者在停药13天后,血小板才恢复正常水平。二者诱导血小板减少的不同表现形式是否与机制有关?对此,进行深入的分析。

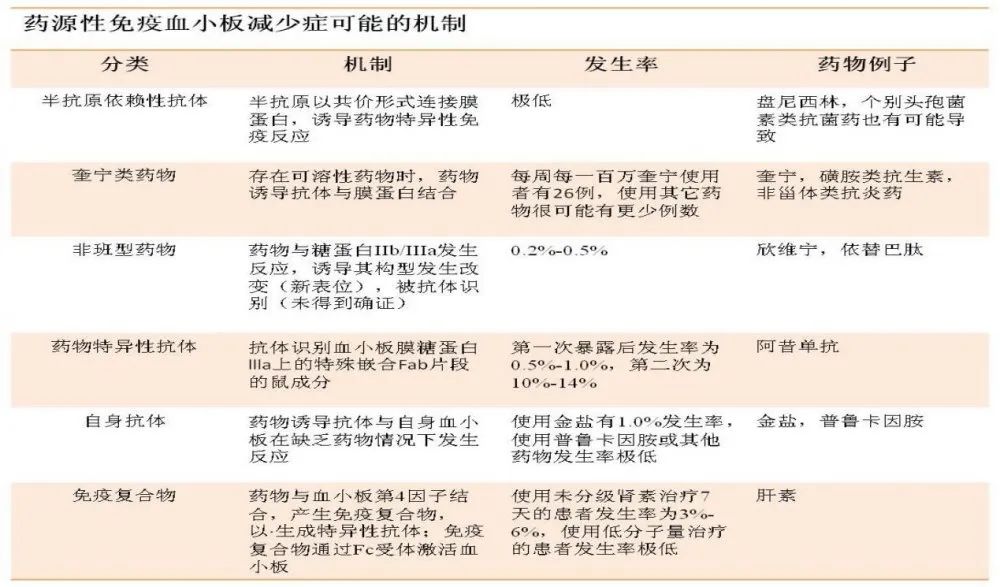

目前认为DIT的机制主要有免疫性和骨髓抑制性,其中以免疫介导机制多见

[3]

。多数免疫性血小板减少症发生在用药24 h至7 d以内,骨髓抑制多在疗程后期剂量足够时发病。根据不同的免疫介导可能机制,主要分为6类,包括半抗原依赖性抗体、奎宁类药物、非班型药物、药物特异性抗体、自身抗体、免疫复合物,见表2

[4]

。

表2 药源性免疫血小板减少症可能的机制

有研究发现万古霉素依赖抗体类似于奎宁等药物引起的血小板减少抗体,这些抗体仅在万古霉素存在的情况下与血小板发生反应

[5]

。具有万古霉素依赖抗体的患者在接受万古霉素治疗平均8.3天,血小板下降至最低值;停用万古霉素后平均7.2天,血小板恢复至正常。利奈唑胺引起血小板减少症机制尚未完全阐明,研究报道其机制为骨髓抑制

[6-7]

。利奈唑胺诱导血小板减少发生时间各异,有研究报道50%患者在利奈唑胺开始治疗的11天内发生血小板减少

[8]

。在防治方面,一般停用万古霉素平均5-6天,血小板减少症得以解决,一旦确定万古霉素诱导的血小板减少,建议患者避免日后再次使用

[9]

,若长时间持续或伴有出血症状,使用糖皮质激素治疗、静脉给予免疫球蛋白、甚至考虑血浆置换。利奈唑胺诱导的血小板减少一般在停药7-10天左右恢复

[10]

。维生素B6可治疗个别利奈唑胺诱导的贫血和血小板减少,然而进一步的研究不支持其获益

[11]

。

除了万古霉素和利奈唑胺引起血小板减少,临床中常见的诱导小板减少的药物还有哪些?它们的机制又是怎样?根据Up To Date,对临床常见的药源性血小板减少及其机制作一总结,具体见表3。

表3常见的药源性血小板减少及其机制

|

药物种类

|

机制

|

|

阿昔单抗

|

免疫介导

|

|

呋塞米

|

|

胺碘酮

|

|

辛伐他汀

|

|

地塞米松

|

|

奥沙利铂

|

|

他克莫司

|

|

氟哌啶醇

|

|

卡马西平

|

|

苯妥英钠

|

|

米氮平

|

|

替罗非班

|

|

β

-

内酰胺类抗生素

|

|

磺胺类、复方磺胺甲噁唑

|

|

万古霉素

|

|

左氧氟沙星

|

|

利福平

|

|

利奈唑胺

|

骨髓抑制(剂量依赖性)

|

|

丙戊酸

|

|

达托霉素

|

骨髓抑制(剂量依赖性)和免疫介导

|

|

对乙酰氨基酚

|

免疫介导,抗体与药物代谢产物发生反应,而不与未修饰的药物发生反应

|

|

布洛芬

|

免疫介导;在某些患者中,抗体与未经修饰的药物发生反应;在其他情况下,抗体仅与药物代谢物发生反应

|

|

肝素

|

药物依赖性抗体也可激活血小板

并与血栓形成相关

|