经公众号“短史记”(微信ID:tengxun_lishi)授权转载。

以常理论,抗战期间山河残破,民生凋敝,教育事业出现倒退,当在情理之中。但事实却相反,在这段最艰难的时期里,中国的教育事业取得了一定的发展。

何以如此?

自1937年日军全面侵华,东南沿海教育发达地区首当其冲,相继沦陷,中国教育事业损失巨大。据国民政府教育部统计,战前全国专科以上学校共计108所,战争爆发后,77所被迫内迁后方,另有17所被迫停办;原有公立中学,多数设在沿海地区,战争爆发后大多停办,青年失学者极多;影响最大者莫过于初等教育,学生年龄过小,学校无法内迁,只得随国土一并沦陷,其所受日军奴化教育也最深。

民族面临生死存亡,如何处理教育和抗战之间的关系,成了摆在国民政府面前的一道难题。教育界内部也围绕着如何制定新的“战时教育方针”,而展开了论战。

最主流的意见,是认为教育应该完全服务于抗战。不但学科要调整,变为以军事课为主,如“化学师生可从事军用品制造”;教育对象也要调整,须“以民众为对象”,“高中以上学校与战事无关者,应予以改组或即停办”。这种意见,在师生内部也相当普遍。南京失守后,北大、清华、南开三校组成的“长沙临时大学”准备再度南迁至昆明,决定甫一颁布,即在校内师生间引起激烈辩论,许多批评者认为:在国家急需调动三湘民众起来抗日的时刻,学校内迁至昆明,有损道义。学生自治会甚至派出了自己的代表前往武汉,向国民政府请愿,反对内迁,要求参加抗战。

但也有部分教育界人士对上述意见持反对态度。如教育部高教司司长吴俊升认为教育是百年大计,只可因战争做若干临时调整,而不能全盘改弦更张。最具代表性的,则莫过于胡适向蒋介石的进言:“国防教育不是非常时期的教育,是常态教育”。但这类意见,在当日并不占主流。

最能体现当日教育方针意见分歧的,可推张治中和陈诚在“长沙临时大学”的两场演讲。张治中时任湖南省政府主席,其演讲劈头就骂:“际兹国难当头,你们这批青年,不上前线作战服务,躲在这里干么?”陈诚时任军事委员会政治部主任,其演讲高度赞成学校内迁,将学生誉为国宝,鼓励他们于国家危难之际努力完成学业,因为十年之后,国家的命运就掌握在他们手里。

教育部为这场论战做出的最终“裁决”是“战时需作平时看”,虽有各种暂时措施,“但仍以维持正常教育为主旨”。换言之,也就是否定了张治中等人的教育完全服务于抗战的意见。教育部如此决策的理由有二:其一,“抗战既属长期,各方面人材直接间接均为战时所需要。我国大学本不发达,每一万国民中仅有大学生一人,与英美教育发达国家相差甚远。为自力更生抗战建国计,原有教育必得维持,否则后果将更不堪”;其二,“以我国人口之众,尚无立即征调此类大学生之必要”。

在当时的舆论环境下,教育部如此决策,与国民政府最高领导层的认知关系极大。陈诚的意见已如前述;1938年3月上任的教育部部长陈立夫也认为“国防之内涵,并不限于狭义之军事教育,各级学校之课程……纵在战时,其可伸缩者亦至有限,断不能任意废弃,致使国力根本动摇,将来国家有无人可用之危险。”陈立夫的意见,与蒋介石高度一致。在蒋氏看来,战时教育不仅仅需要满足抗战救国,更需要满足战后建设——1939年3月12日,蒋介石在陈立夫主持召开的第三次全国教育会议上作了《今后教育的基本方针》的演讲,就战时教育与正常教育的关系问题表态,他说:

目前教育上,一般辩论最热烈的问题,就是战时教育和正常教育的问题。亦就是说,我们应该一概打破所有正轨教育的制度呢?还是保持着正常的教育系统,而参用非常时期的方法呢?……我们决不能说,所有教育都可以遗世独立于国家需要之外,关起门户,不管外边环境,甚至外敌压境了,还可以安常蹈故,一些不紧张起来。但我们也不能说,因为在战时,所有一切的学制、课程和教育法令,都可以搁在一边,因为在战时了,我们就把所有现代的青年,无条件地都从课室、实验室、研究室里赶出来,送到另一种境遇里,无选择、无目的地去做应急的工作。……总而言之,我们切不可忘记战时应作平时看,切勿为应急之故,而就丢却了基本。我们这一战,一方面是争取民族生存,一方面就要于此时期中,改造我们的民族,复兴我们的国家,所以我们教育上的着眼点,不仅在战时,还应当看到战后。……我们要建设我们国家成为一个现代的国家,我们在各部门中需要有若干万的专门学者,几十万乃至几百万的技工和技师,更需要几百万的教师和民众训练的干部,这些都要由我们教育界来供给的,这些问题都要由我们教育界来解决的。

因为年龄问题,初等教育,也就是初小、高小教育问题,没有被“战时教育方针论战”所波及。自抗战爆发到1940年,初等教育的工作重点,主要是义务教育的普及。1940年,初等教育又增加了另一个工作重点:对成年失学民众的补习教育。自此,“每乡镇设中心小学,每保设国民学校,均包括儿童、成人、妇女三部分,使民众教育与义务教育打成一片。”初等教育属于地方自办事业,中央政府每年有专门的补助费,但主要经费来源仍以地方自筹为主。为保证教育质量和适龄儿童入学率,1940年,教育部颁布规定,指定乡镇地方财政中至少50%须用作初等教育经费;稍后,又由行政院和国防最高委员会出台规定,将初等教育经费列为“特种基金”纳入预算,严禁地方政府挪作他用。

至1945年,四川适龄儿童入学率达80%;其他大后方省份,云南43%、西康57%、陕西58%……总体保持在50%以上。1936年,大后方10省市在校小学生为300余万人,至1943年,已增至676万余人,数量翻倍。

1936年之前,中等教育素由地方省市教育厅办理,中央并不直接负责。抗战爆发后,为安置从沦陷区流亡到后方的中学生就学,国民政府开始创办国立中学,至1944年,共设国立中学34所,国立大学附属中学16所,国立师范学校和职业学校14所,遍及后方12个省区。国立中学的主要职责,是收容来自沦陷区的中学生就学;以及吸收来自沦陷区的骨干教师,解决其生存问题并保证教育质量。

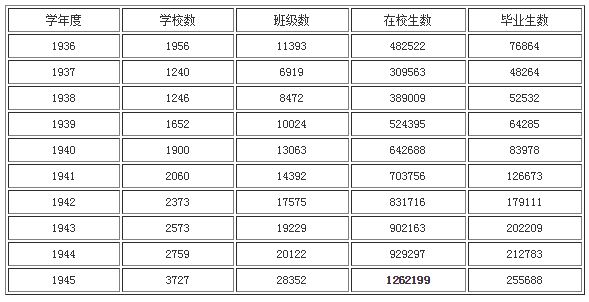

在沦陷区,国民政府的主要措施是设置“教育指导区”。1938年,沦陷区9省4市曾设置50个“教育指导区”,派遣大批教育干部赴沦陷区从事公开或秘密的教育活动。随着战争的推进,“教育指导区”不断增加至18省6市102个之多。“指导区”的主要工作,是联络、吸收敌占区的仍忠于国家的中小学教师,借以消灭奴化教育。1940年,国民政府还特别通过《津贴沦陷区中小学教师办法》,对沦陷区内暗中为国家服务的中小学教师给予津贴补助。接受津贴的教师须宣誓效忠国家,其誓词如下:“我是中华民国的国民,矢志尽忠国家,遵守政府法令,拥护抗战国策,绝对排除奴化教育,不作教育界败类,遗羞子孙。如违誓词,愿受政府最严厉的处分。”同时,教育部还特别制订了沦陷区中学毕业生升入大后方大学就学的规定。1936年在校中学生为48万余人,正因为当局的努力,至抗战结束,在校中学生数量不降反增至120余万。具体增长数据如下图:

▲1936~1945学年度全国中学教育发展概况统计表(据《第二次中国教育年鉴》)

1936年之前,中国的高等学府大部分集中在东南沿海地区的大城市,其学费普遍“年须数百元”,非家境富裕者,一般无力入学。1927年,教育界人士周谷城即指责过中国的高等教育“以富人为中心,以权贵为中心”。抗战爆发后,学费问题转由国民政府出面解决,不但保证了来自沦陷区的大学生可以继续求学,而且打破了中国高等教育旧有的贵族化倾向。

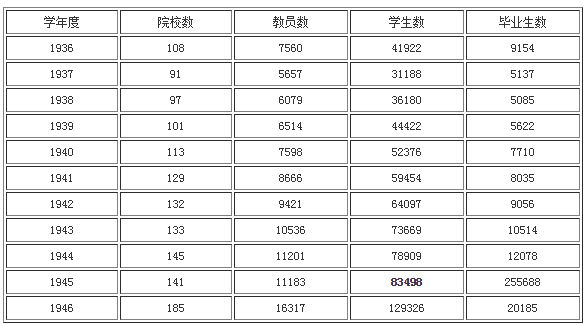

解决大学生学费问题的同时,国民政府还竭力解决私立大学的运营经费问题。较典型者如厦门大学、复旦大学、南开大学等,全系中央政府大量拨款补助,才得以继续运转。此外尚有大批省立大学因资金紧张而申请改为国立获批,而得以继续维持。因为当局的种种努力,中国的高等教育在校学生数,在抗战期间也不降反升,由1936年的4万余人,增至1945年的8万余人。具体数据如下表:

▲1936~1946学年度大学专科以上教育发展概况统计表(据《第二次中国教育年鉴》)

战前,各大学的研究所, 大多由各大学自动发展成立,1936年共计有研究所22个,仅招有研究生75人。抗战爆发后,大学大量内迁,多数研究工作中断。

1939年,教育部认为“抗战建国正在迈进之际,学术研究需要尤大”,开始从政策、经费上扶持各大学成立研究所、招收研究生。到1944年,大学研究所已增至49所,研究生增至422人。研究所的运转经费、设备经费、研究生的学费等各项费用,基本上全由中央政府负担。

将战时教育如平常时期那般维持的最大困难,是大部分离乡背井的大、中学生都丧失了经济来源,政府不但要负担起对他们“教”的责任,还必须承担对他们“养”的义务。

教育部长陈立夫决定仿照欧美等西方国家的办法创立贷金制度。创立贷金制度需要一笔相当可观的经费,时值抗战艰难,行政院长兼财政部长孔祥熙以财政困难为由反对该计划。陈立夫取得蒋介石同意后,贷金制度才得以付诸实施。1938年2月,教育部公布了《公立专科以上学校战区学生贷金暂行办法》,规定专科以上学生家在战区,费用来源断绝,经确切证明必须接受救济者,可以向所在学校申请贷金。贷金分全额、半额两种。按当时的伙食价格,全额每月8~10元,半额每月4~5元,以所在地生活费用及学生的实际需要决定。办法还规定,学生毕业后,必须在3年内以其收人归还贷金。这个标准,此后根据大后方物价的上涨,又进行过多次相应的调整。

1943年,鉴于通货膨胀已经到了相当严重的程度。陈立夫决定放弃贷金制,改行公费制。

按新办法,公费生分两种:甲种公费生:免学膳食,并得分别补助其他费用。乙种公费生:免膳食费。

国立、省立专科以上的学校中,师范、医、药、工各院科系学生,全为甲种公费生。理学院科系学生,以80%为乙种公费生。农学院科系学生,以60%为乙种公费生。文、法、商及其他各院科系学生,以40%为乙种公费生。私立专科以上学校新生的比例稍有不同:医、药、工各院科系学生,以70%为乙种公费生。理、农各院科系学生,以50%为乙种公费生。国立大学或独立学院新旧研究生,一律按甲种公费生办理。

上述比例,显示国民政府当日,在培养“建国人才”方面,更重视理工科人才,其政策,向理工学科明显倾斜。今人回顾民国教育,往往容易忽视这一点,而仅仅看到一些所谓的“国学大师”的影子,进而误以为民国高等教育的侧重点在于人文社科。这种看法,可以说是对民国教育的最大误解。

贷金制和公费制,这两项政策,还有另一重效果,那就是:打破了战前中国高等教育“贵族化”的倾向。战前,因学费昂贵,只有家庭条件优越的子弟,能够进入高校就读;战时推行贷金制和公费制,家境贫困的平民子弟,也获得了同样的入学机会。

据教育部的统计,当时专科以上学生获得贷金或公费的,约占到了当时在校学生的80%。

陈立夫晚年,在回忆录中如此叙述这段往事:

战时对于救济青年一事,由于政府负担太重,教部所面临之困难最大,战区学生大量涌至后方,衣食住学样样刻不及待,当时救济费用用贷金名义,盖欲使财政当局易于同意,将来有收回之望耳。盖来自战区中等以上学校学生,离乡背井,多系经济来源断绝,如不予接济,非但不能继续学业,且不能维持生存。我当时即感觉对于这班学生不但要教,还要养。因而负起责任,设置贷金制,使这些经济来源断绝的学生,可以贷金维持生活。贷金包括膳食及衣服各项费用。最初名日贷金,原期受贷学生将来就业后偿还。后来因责偿不易办到,并且法币贬值,即令能偿还,亦几乎等于不还,所以将货金改为公费。后来非战区学生,因家庭不胜负担,也几乎都得到了贷金或公费。此项支出费用浩大,几乎超过全体教育文化经费二分之一。对于此等学生真是教养兼施,而国库负担之重,也于此可见。费用虽大,但是成就甚著。据统计,战时由中学以至大专学校毕业,全赖国家贷金或公费以完成学业者,共达128000余人之多,此等皆是国家不可少之人才,凡是现在国内外50岁以上之社会中坚分子,几无人未受贷金或公费之惠。如无贷金及公费制度,不知道有多少人失学,将为国家一大损失。这种制度所以值得大书特书者在此。现在美国亦仿效我们对于大专清寒学生建立贷金制度矣。

“贷金制”和“公费制”不仅仅面向高等教育,同样也惠及中等教育。按教育部规定,国立中学招收的学生,不仅免除学费,而且免费提供伙食、制服和书籍。

教师方面,1940年以前,后方大学教授平均每月可获得200余元左右的工资,收入虽不如战前,但较之大城市,后方物价低廉,其实际购买力较之战前并无多大下降,某些教授甚至把课堂搬到了餐馆里。学生方面,毕业于复旦大学的罗文锦,1940年以前“每月可领贷金法币八元,以六元缴纳学校伙食,剩下二元做零用”。当时,八块钱的购买力是相当高的,西南联大“学生的伙食费1938年每月7元,还可以吃到肉和鸡蛋”。

1940年,因日军的封锁,大后方物价暴涨。教育部及时制定《战时救济大中学生膳食暂时办法》。该办法要求财政部于每年的一、七两月向学生预发半年的救济费和生活费,由各校支配,其目的,是使各校可以在春季一、二月间和秋季七、八月间尽量购买粮食储存,以备青黄不接时的粮价高涨。该办法实施三年后,又做了一次大的修订,负责救济大中学生膳食的部门,由财政部变换为了粮食部。如此修订的原因在于:各地粮价不同,荒歉地甚至无粮可购以及粮价持续上涨等因素,使得财政部的统一拨款无法做到因地制宜,故改由粮食部向师生员工“免费发给公粮”。此一时期,大、中等学校师生的生活水准虽然大幅度下降,但薪水之外,尚有政府补助的“平价食粮代金”,较之其他公务员(如国民党中央及地方党部的工作人员),已算比较好的了——1942年,《中央日报》社论明言:靠薪水收入维生者,早已靠典卖度日,生活苦不堪言。

陈立夫晚年回首往事,感慨抗战八年,政府在教育方面之投入,“在国家财务支出上仅次于军费”;自问7年教育部长对得起国人:

我自民国27年1月7日在重庆就任教育部长,到民国33年12月去职,主持战时教育行政将近7年。在此7年之中,扶辑流亡,重振后方弦歌,扩展各级教育,改革并建立制度,发扬民族文化,训练并征调学生直接参加抗战,实在做了不少的事。

时局危殆,弦歌不绝。今人回首往事,应该承认,陈立夫的这个自我评价,是中肯的。

张献忠稀世宝藏被发现:“杀人魔王”沉银与屠杀两大传说浮出水面

2017年3月20日,彭山江口沉银水下考古在两个多月后取得了重大进展:出水文物超过10000件,实证确认了“张献忠江口沉银”传说。至此,“大西王”张献忠的稀世宝藏之谜终于被揭开。

△点击图片进入文章

△点击图片,查看所有往期杂志