本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

评论区话题丨你怎么看楚国败于秦国的根本原因?

战国时期,秦楚两国曾围绕巴蜀、汉中和南阳盆地展开长期竞争。

其胜败也直接影响到到整个先秦阶段的结局。虽然很多当年的战争细节已无从考证,但是通过搜索间接记载,我们依旧可以大致复原出这段历史的大概。

流变的时局

楚怀王曾长期被扣押在秦国作为人质

公元前296年,在外漂泊数年的楚怀王,终于被人将遗体运回南方故国。

经过了丹阳、蓝田和垂沙的轮番大败,楚人因损失惨重而感到悲痛欲绝。但战国格局并不会因此而停止运转。各方虽然已认识到秦国的无耻,但是在威逼利诱下也都默认弱肉强食法则。所以,楚国暂时的受害人角色,也容易借助局势变换而出现转折。

面对北、中、南三条东出路线,秦军首先调整攻略方向,在楚国或三晋之间来回切换攻击对象。

一旦要对某方动手,就必定会向另一方寻求联盟。

基于南方战场的形式大好,咸阳宫廷里的战争狂人又在公元前293年发动伊阙之战。这次,他们重创了实力不俗的韩魏联军。次年,新的恐吓性战书又传到了楚国面前。白起攻陷了方城和汉水间的兵器铸造基地--宛,还有方城防线上的要塞--叶。至此,作为楚国粮仓的南阳盆地几乎门户洞开。

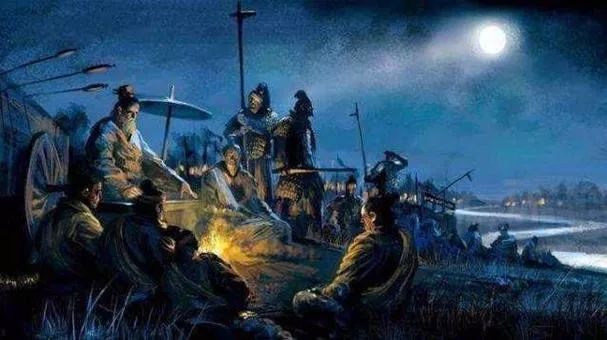

秦军的咄咄逼人态势 让楚国压力倍增

好在外部形式的变化,很快让楚人迎来了转运机会。

由于齐人在吞并宋国后重新雄霸东方,秦国被迫将战争重心暂时转向了北线。

这次的对手不仅从楚国拿走了淮北,还向西方蚕食三晋,乃至吞并具有重要政治意义的周天子领地。在派遣蒙武伐齐后,秦昭襄王认为这还不足以遏制对方势头。于是先后与其他五国君王会盟,最后促成联军重创齐国。这场国际性事件的结局,就是乐毅的燕军深入南方,摧毁了齐国作为主动性强权的历史。

没有断气的楚国也浑水摸鱼。

先是收复了淮北地区。

接着以派军救齐的名义落井下石,趁机杀害了落魄中的齐王。甚至还有可能进一步北上,从衰败中的齐国捞取更大的利益。于是到公元前282年,完成休养生息的楚国朝廷中,又出现了主张对秦国强硬的派系。

齐国的搅局 给了楚人以喘息之际

楚国的复兴计划

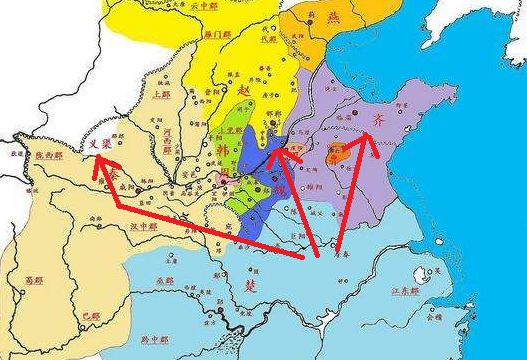

秦国向东扩张的南-中-北三条线路

在新的楚国强硬派看来,秦国如同一只巨鸟。

不仅背靠大陆居住,而且面向东方屹立。其左面靠近赵国的西南,右面紧挨楚国的鄢郢地区,正面对着韩魏两国。最终的目的,就是用两翼包抄的战略独吞中原。自身的核心地带,就是秦人完成千年大计的必要通道。

由于已经失去了巴蜀,楚人就将自己的扩张路线转到东面。

具体计划是先切断魏、韩、齐三国间的联系,然后猛攻大梁并吞掉大半个魏国。随后从淮北地区出发,控制靠海的莒城、即墨等地,以便在猛攻齐国燕赵配合下分到泰山以南区域。这些措施将为楚国打造一个安稳的东北方,争取到更大的回旋空间。当然,最后还是要联合北方同盟一起攻秦,从汉中方向分散函谷关以西的秦军兵力。

楚国的三路北上复兴谋略

从纸面上看,楚人的计划似乎非常完美。

但是在江汉平原的上游防区失守后,楚国王都和附近城镇都暴露在秦水师的打击阴影下。

所以,既要时刻以重兵守卫核心区域,又要在东线策划重大战争,对部队集结和后勤运输都非常不利。因此,直到齐国完成对南下燕军的反推,楚人的东北战略都没有收到任何实质效果。倒是有许多获得东方封地的贵族,在淮南和江东乐不思蜀。不仅失去收复祖先故地的决心,也不乐于为国君的好大喜功出钱卖力。

更要命的是,楚国的宏大新计划在次年被老对手所察觉。

有秦国间谍意外地截获了这一重要情报,并迅速回馈给咸阳宫廷。同时,正遭秦军猛攻的魏国要求自保,派使节迅速游说秦国先对南方动手。这就让楚人尚未准备好的情况下,不得不面对强敌的新一轮猛扑。

楚国的计划泄露 立刻引发秦人的剧烈反应

秦国的警惕和愤怒

占据地理高度的秦人 通常握有主动优势

公元前279年,秦国基本上完成了战争动员。

除了关中老基地和从楚人手里夺取的巴蜀,还有新征服的韩魏旧地提供更多资源。随即,秦军就将矛头对准了南阳盆地中的重要战略要地、位于后世襄阳地区的邓城。这里是楚国重要的边疆郡县,如果不能继续坚守,那么上游防线将彻底崩坏。

为了麻痹对手,秦国预先派出刑徒罪人去位于魏国和齐国之间的穰侯飞地驻扎。

这种掩人耳目,让列国误以为他们要对东方的齐国或者三晋动手。实际上,秦军是乘坐由汉中居民打造的战船,走汉水迅速到达邓城以北的平原地带。趁着天色未全亮,已经在郊外迅速完成了登陆和列阵。

秦国水师经常从上游发起快速推进

除了关中老兵组成的中军大纵深方阵,侧翼是许多轻型战车和戎狄轻骑兵。为了动摇对手的抵抗意志,甚至别有用心地让楚人俘虏充当肉盾。

利用抵抗者对同胞的恻隐之心达成迅速破城目的。

面对咄咄逼人的攻势,汉水北岸的楚军也通过旗帜、烽火、鼓声和舟船等方式紧张地集结起来。

他们匆忙完成战前占卜,便按照各个封君家族的次序排列出战斗队形。大致的布阵方式就是将濮人和巴人的轻步兵位于前沿,后面部署楚人自己的的戟手和矛兵,侧翼还有出身云贵高原牧猎民骑手和贵族战车兵。

秦军通常对楚国西南的边区的优势巨大

相比秦人,楚军的整体风格更加轻便,更适合在破碎地形的山地战和伏击战。

但和善于阵战的北方对手相比,家族和郡县部队的混编模式显得军令不统一,导致阵型很难长久地保持稳定。所以在西北车骑部队的左右夹击中,很容易遭对手重击主将所在位置。在指挥链被打断后,各部队迅速转为各自为战,纷纷逃回邓城或者临近城寨。孤零零的邓城也就免不了被秦人围个水泄不通。

根据后世的考古发掘,当时的邓城规模非常有限。

南北距离不过800~825米,东西宽度仅有600~675米,城墙残高更是在3~6米之间。这样的小城在短期内收容大量的逃兵和难民,无疑会引发饮食和物资的高度紧张。最后,在破城的危机关头,得知国都北方关口不保的楚王主动遣使求和。秦人趁机将已经和楚军主力分隔开的上庸,和丧失了主力的汉北地区收入囊中,解除了对岌岌可危的邓城的包围。

为秦国军队服役的戎狄骑兵

新一轮交锋

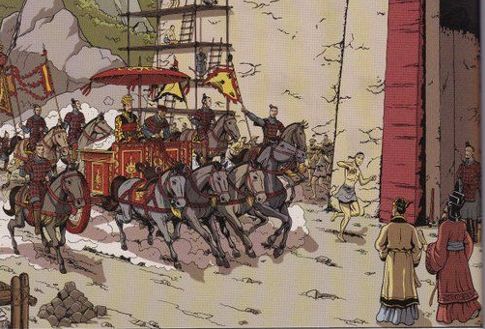

秦国对巴蜀的经营 严重威胁楚国中心区域

对于新获得的汉北和上庸,秦人按照惯例任命己方官员。

再将平民和战俘全都发配为奴,押回关中充当免费劳力。

随后,大量出身罪人的刑徒兵及其家属被迁入作为填充人口。还会通过增加爵位的方式,吸引平民前往新占区域定居。楚顷襄王则开始往这里大量集结部队,其中就包括中军王卒这类精锐力量。他企图以人数优势阻碍秦军的南下,弥补本方的巨大地理劣势。秦人的策略却是避免和楚军主力死斗,通过新的战略迂回,达到出其不意的效果。

由于秦军正在北线攻打赵国的上党郡,便借助这一行动掩护,完成了又一轮动员。

这次,他们将战略目标设定为南阳盆地以南方的黔中郡。除了能避免同警惕起来的楚人在南阳和汉水对峙,顺便于孤立楚国的外援,切断他们和西南夷之间的臣属关系。

对赵国的作战 也为秦人动员打了掩护

按照惯例,秦人会从巴蜀和汉中征募善于山地战斗的巴人或板楯蛮,以及部分来自陇西的部队南下。