我们会在什么时候急切渴望拥有创意?

当对交给客户的方案毫无头绪又撞到DDL时;当同级同事以他独特的想法在会议中脱颖而出时;当看到喜欢的视频博主又以新的方式向观众呈现他的内容时;.......我们开始意识到自己需要创意。

过去,好像艺术家需要创意,慢慢普及到现在,创意仿佛成为现代职场人需要重新回炉深造的一门学科。

简而言之,

创意是将天马行空的想法变成具体可实践的方法,

少了其中哪个环节都不能称之为创意。不能产出具体成果的想法只是昙花一现的鬼点子,没有创造力的执行只是流水线作业。

这样看来创意无非是两者的结合,不算高不可攀,事实上人人都拥有创意,只不过自我还未察觉到,或曾经无意识过度滥用创意而醒悟时才发现早已江郎才尽。

所以获取创意需要遵循以下步骤:

激活它,利用它,维持它

。

大诗人陆游曾写一首《示子遹》教导小儿子陆子遹作诗的道理,其中传唱至今的两句:“汝果欲学诗,功夫在诗外。”这跟获取创意一个道理,倘若想成为一个创意人,不是死扣创意二字,而是去生活。

席勒用剩余的精力解释美感的发生,那么适度闲散的生活其实就是创意的发源地。

海明威在谈及他的创作过程中是这样描述的:

写作的时候,每天早晨天一亮我就动笔,没人打搅;写到自己还有元气,知道下面该怎么写的时候停笔,吃饱了混天黑,第二天再去碰它

。他也不是一拥有灵感就无休止写下去,停笔不是不努力,而是去观察生活,观察到的东西就自然进入他的大脑,并分门别类储藏起来。

他在获得文学上的奖项之前,参加赛车、拳击比赛,到剧院看戏,到西班牙看斗牛,去海上捕鱼、非洲打猎,还参与法国反纳粹的战争.....可以说他的这些经历给予了他后来创作灵感。

之前看过MUJI设计总监原研哉在2000年举办的对于普通事物进行再设计的展览--“再设计”,他邀请有天赋的建筑师和设计师,并叫他们将普通的事物进行再设计。这也是他第一次意识到,

一位出色的创造者可以对无聊的日常事物产生质的改变

。

而我们每个人都能够成为自己生活的创造者。最近重温这部来自MUJI的小短篇,在我看来里面搭建的生活方式无疑也体现了创造者生活的几个重要因素。

·MUJI to Relax

前段时间压力很大,但实际上每天的闲暇时光很多,但神经紧绷,松不下来。这才意识到放松不是可以随时打游戏,逛淘宝,而是身心向内生长,不受外界打搅,不会一直想着接下来的工作,与谁保持联系.....进入心流状态。

“心流”是指我们在做某些事情时,那种全神贯注、投入忘我的状态——这种状态下,你甚至感觉不到时间的存在,在这件事情完成之后我们会有一种充满能量并且非常满足的感受。

并且我发现人在不同阶段进入心流的状态不一。我读大学的时候只要给我一副耳塞一本书,后来很长一段时间是写稿,现在反而是躺在懒人沙发上抱着电脑写方案....所以尝试找到自己的最佳放松状态,随之创意灵感也会多起来。

·MUJI to Sleep

之前我分享过《四型时钟人格》,里面提到过每个人从基因到后天习惯都有着不同的睡眠周期。

但无论是哪种类型,都需要睡个好觉,如此生活能够朝气蓬勃。

在白天忙于生活的成年人的睡眠需要秩序,秩序带给我们安全感。

·MUJI to GO

18年第一份工作

是我近两年创意最旺盛的时刻,在整理照片的时候意识到自己竟然利用周末和年假去了那么多地方。

想必踏上新鲜的旅程,路上独特的风景和人文能使人灵感在线。

工作以外,我的生活丰富且精彩,因此那时我工作能力的提升高速且愉悦。

闲暇时光满世界跑

从我这短暂的个人经验和浅薄的个人偏见中发现:

激活创意就是先拥有生活。

这种拥有生活指的是生活未被填满,居住场所还是内心的空间仍是富裕的,对周遭的一切能产生新鲜感。

创意无处不在,但每个人关于创意的出现,时机,缘由又大相径庭,完成第一步激活它,然后第二步开始利用它。

如何运用创意?

广告创意大师詹姆斯·韦伯·扬在《创意》这本书中写过:“

创意的本质就是旧元素的新组合。

”创意永远不是凭空出来的,而是取决于你曾经看过怎样的风景,读过怎样的文字,品尝过怎样的美味,交过怎样的朋友,高谈论阔过怎样的观点......

原研哉

也曾在讲座上这样解释MUJI的产品:不拘于这个东西的功能,而是根据使用者他的想法,他怎么想,他怎么去发挥,而让这个东西具有了一些新的作用。

“

比如说生产一个桌子,这个桌子在一个十八岁的年轻人看来,可以使这个桌子融入到他的生活当中,同样是这个桌子,六十岁的老夫妇看到它也可以让它在自己的生活中发挥作用,所以就是根据人的看法,对这个东西的解释不一样,看法也是很自由的。

所以,同样的产品,我们不是说专门为某一个年龄段的人设计的,而是我们的产品摆在这里根据使用者想法不一样适用于各个年龄层的人。

”

这段说明让我深受启发,为此每次去一趟上海

MUJI旗舰店

都会想想自己对每一件商品的看法。并由此感受到:

脑子里会冒出的可能性越多,其实就是自己拥有的组成元素越多。

想要学会运用创意也是如此,不断扩大自己的知识面,拥有的元素越多,搭建组合模型时的可能性也就越多

。

有两个成本低廉,但能获得无数元素的途径。

首先就是读书。

从来没有人从头到尾教我如何做营销,如何写作,如何拍照,如何生活,这些我后天养成的技能大部分都是从书本中得到的。没错,我把书籍当作人生指南。

另外就是去逛有着高雅审美的商城、书店、展馆、餐厅.....我们应该在这里耗尽那些闲暇时光

。

一个创意的诞生跟周围的环境给予的刺激息息相关。感知到的刺激大脑会将不同事物进行关联,形成一个新的组合体。你在MUJI待一天,可能是“感觉良好的生活”,你在云南昆明待一天,可能是“感觉自然的气息”,你在博物馆待一天,可能是“感觉历史的沉淀”.....

当我们的大脑编辑,连接,组合所有的元素,并将他们变为一个有条理的思想时,我们的创意就在有意识与无意识下启动了。

而将元素组合成有条理的思想无外乎在于一个能力---整理大脑。

蒙田用了一个很形象的比喻来解释这个能力:“

有人也许会说,我做的花束里只有来自别处的花,除了捆绑花束的线,我没提供任何自己的东西。

”

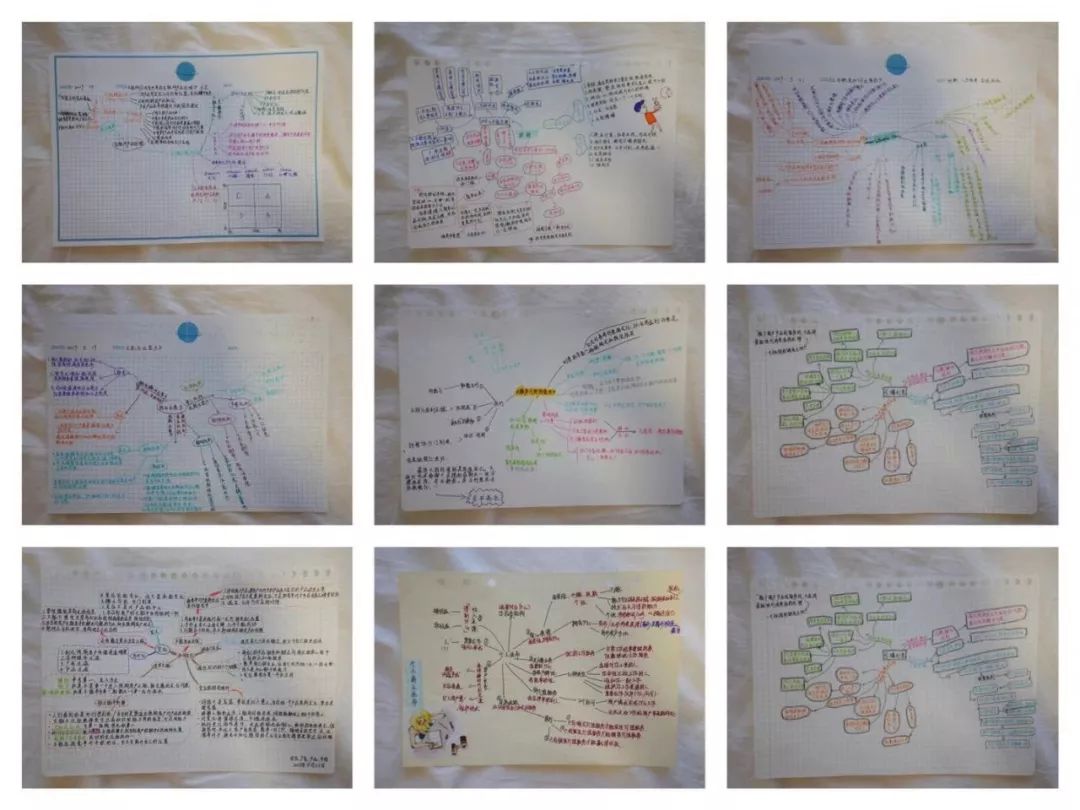

至今我发现整理大脑最好用的办法就是

思维导图

。如果是需要理清思绪并将内容传递给工作上的伙伴,我会在公司的白板上面书写,如果是将所学进行整理那么会用A4方格纸。

学会运用创意之后,就应该考虑如何让创意为你的工作生活服务。创意不仅仅是个点子,而在于最终呈现出来的结果。

创意不是让人仰望星空,而是给出更高效的做事方法。

无论在各行各业,有输出的地方就需要创意,倘若不时刻小心翼翼呵护创意,必定等来创意枯竭的那一天。激发创意需要耐心等待,但维持创意可以通过“刻苦训练”。

·多去逛书店

我们都生活在大数据的算法下面,倘若只在网上找书单,那么只能得到相似的书目,因为系统会根据你的阅读习惯给你推荐你可能喜欢的书。

所以我每个月都会花些时间去书店找书。无论是放在醒目位置的畅销书,还是无人问津的角落,我都会停留片刻,以便获取更多不同的元素。

将长篇的文学作品收入囊中充实自己的枕边“书库”,或是在店内随手翻阅短文、图片类书籍来赏心悦目。

尤其是到MUJI BOOKS就会如获至宝似的寻找那些关于生活的美好。

一旦习惯看某个类型的书,那么创意组成所需的元素就会越雷同,创意自然会枯竭。

·多出门看风景,大自然能给予源源不断的灵感

陶渊明辞官归里,过着“躬耕自资”的生活,因此也诞生了很多名作。渊明爱菊,宅边遍植菊花,于是有了“采菊东篱下,悠然见南山”这样的创意。这不禁给我这种现代人一些启发,有时候风景不是在远方,而是可以凭借一己之力打扮眼前的景色。而鲜花与绿叶也成为我独居生活必不可缺少的元素,它们容易激起我的创作欲望。

它们可能不名贵,但我相信正是这些最本真的自然之物,所带给我的愉悦、芬芳与灵感会更加强烈。