人民日报社人民文创联合英雄钢笔合力打造

一款限量发行的《英雄 1949》纪念版钢笔

▲

点击图片,即可购买

20世纪初,俄国哲学家卡伊萨林不远千里来拜访了正在读书的沈曾植后,甚为欣喜,写下一篇《中国大儒沈子培》,称沈曾植是

“中国文化之典型”、“中国之完人”。

然而时势弄人,时间往后推移不久,除了王国维、陈寅恪、王遽常等少数人时不时念叨他以外,他的经世之才,因其不合时宜,逐渐被学术史渐渐遗忘,偶然出现的

“沈曾植”

三个字,也让人感到陌生。

着便服的沈曾植

正如几年后沈曾植的《自寿诗》中所云:

“蓦地黑风吹海去,世间原未有斯人。”

世间的确是有这样的厉害角色:沈曾植学贯中西,无论天文地理,经史子集,亦或音律书画,别说你听过的学问,就算你没听过的学问,他都懂。

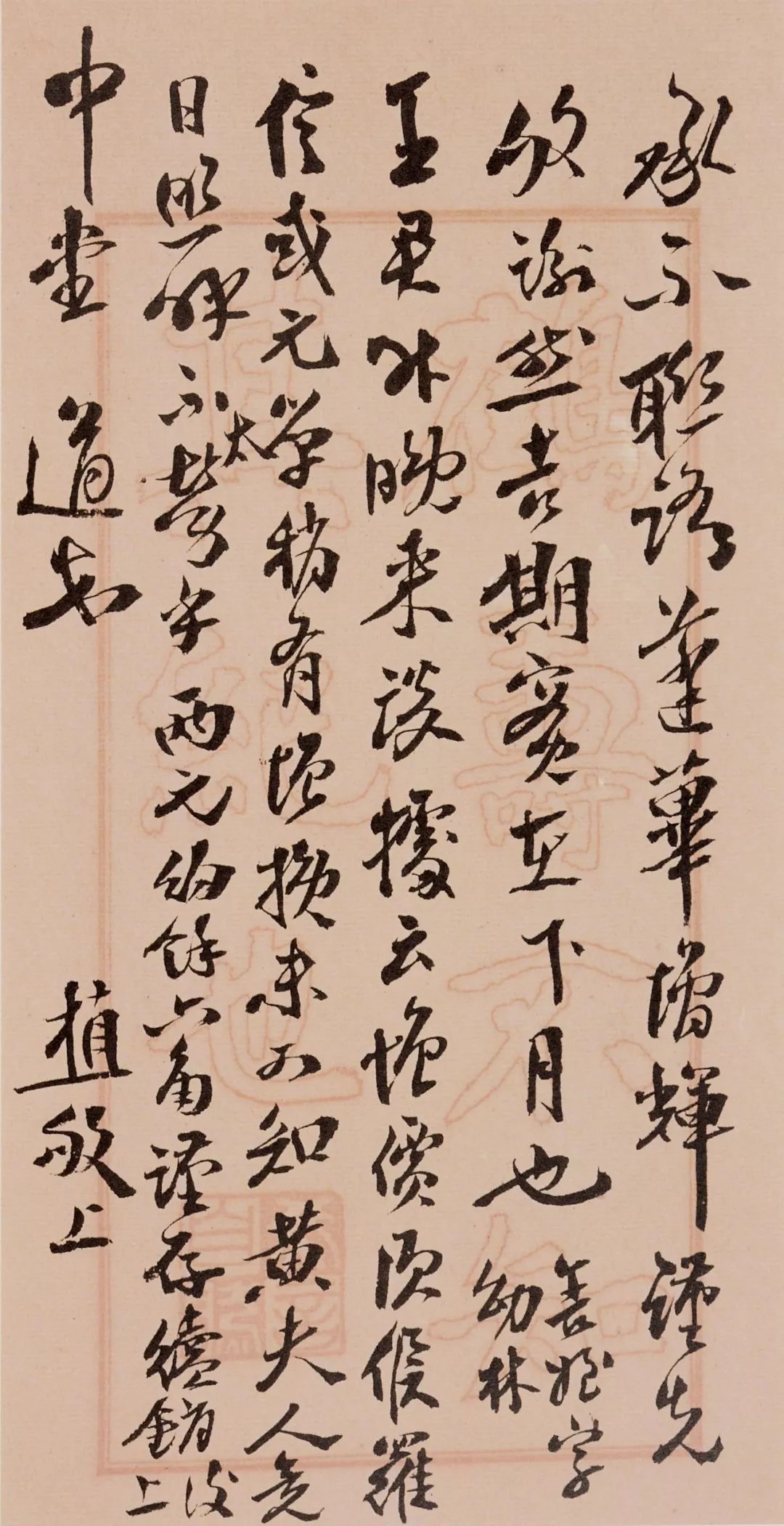

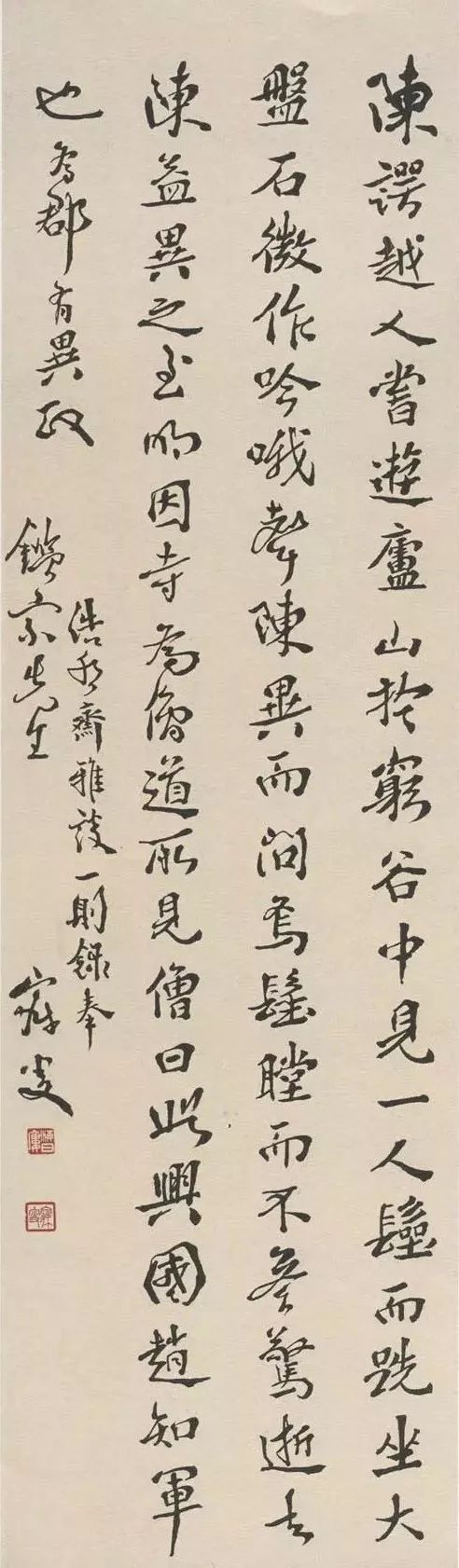

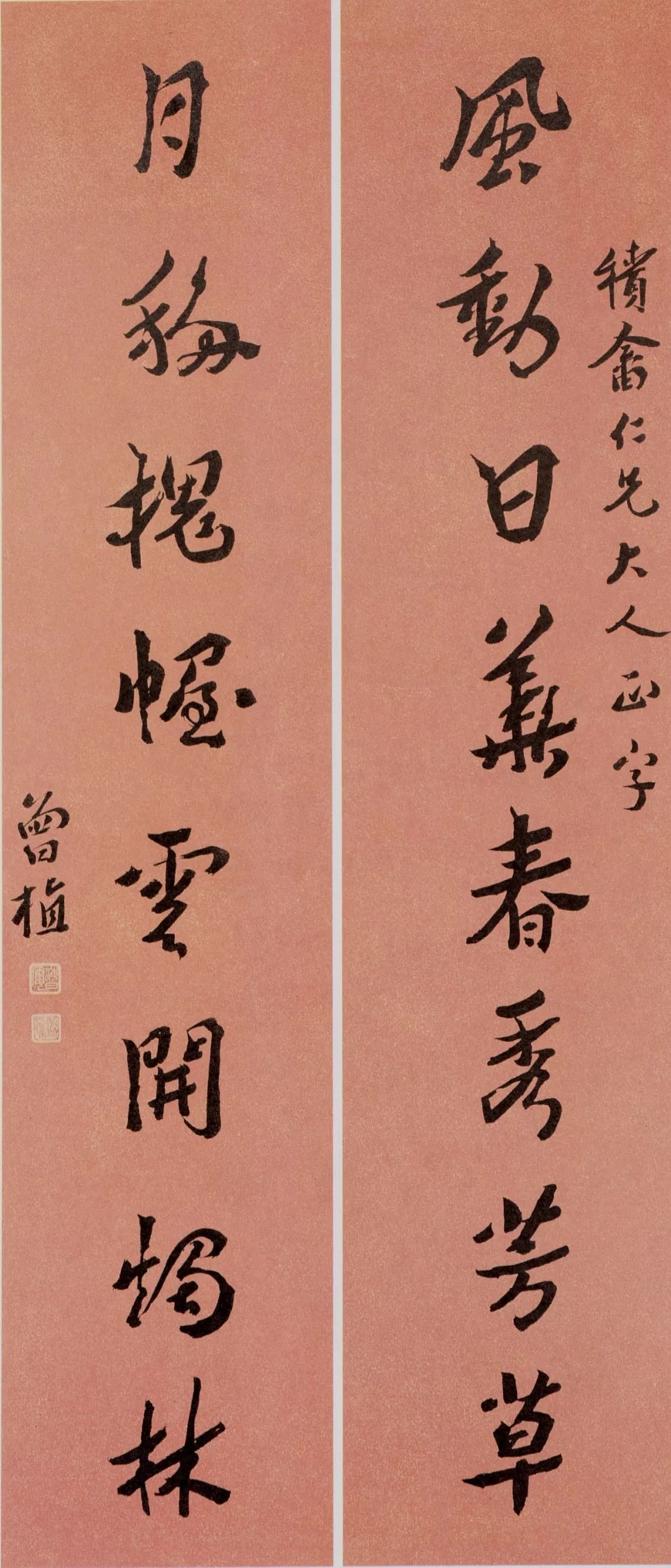

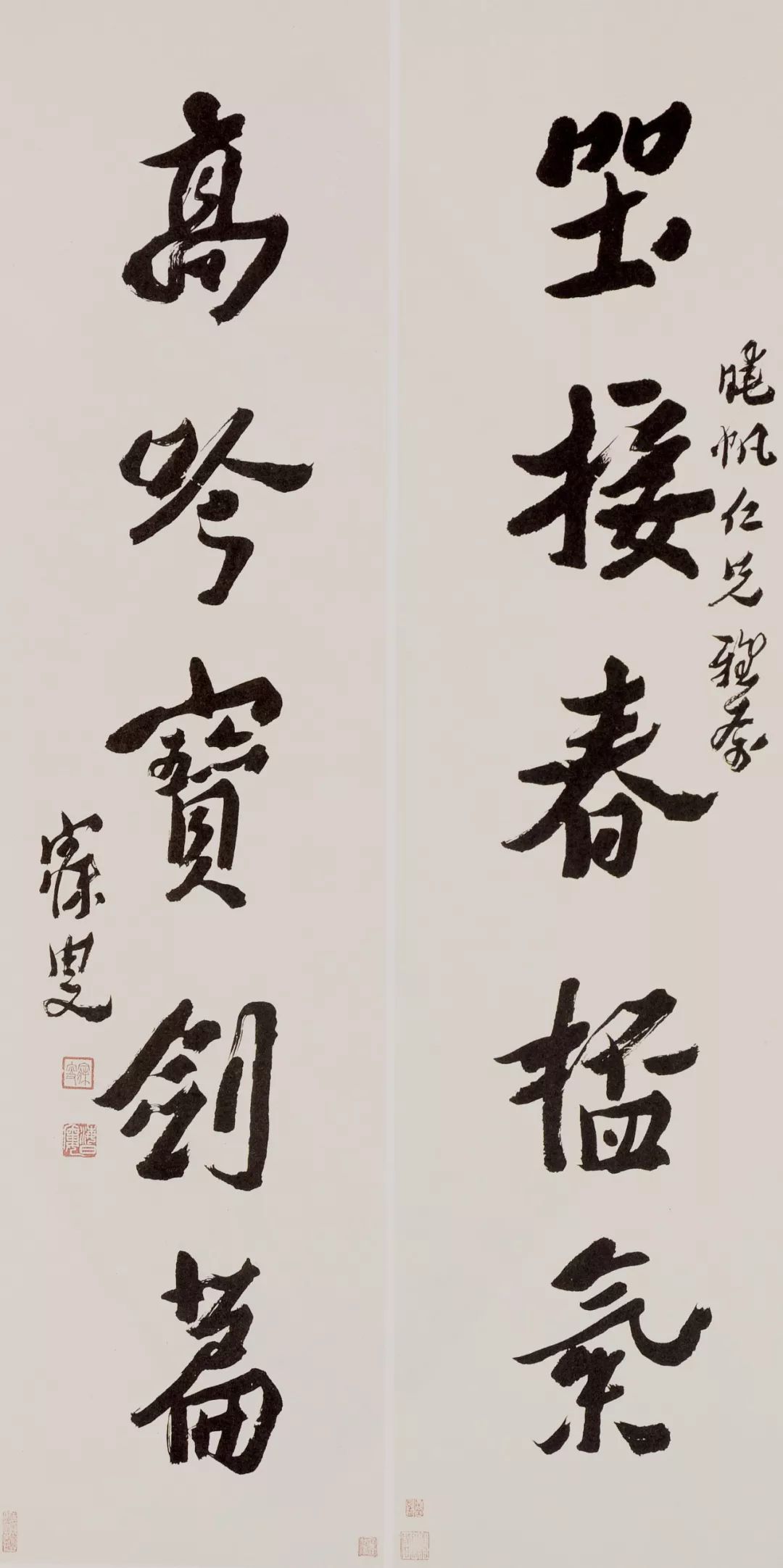

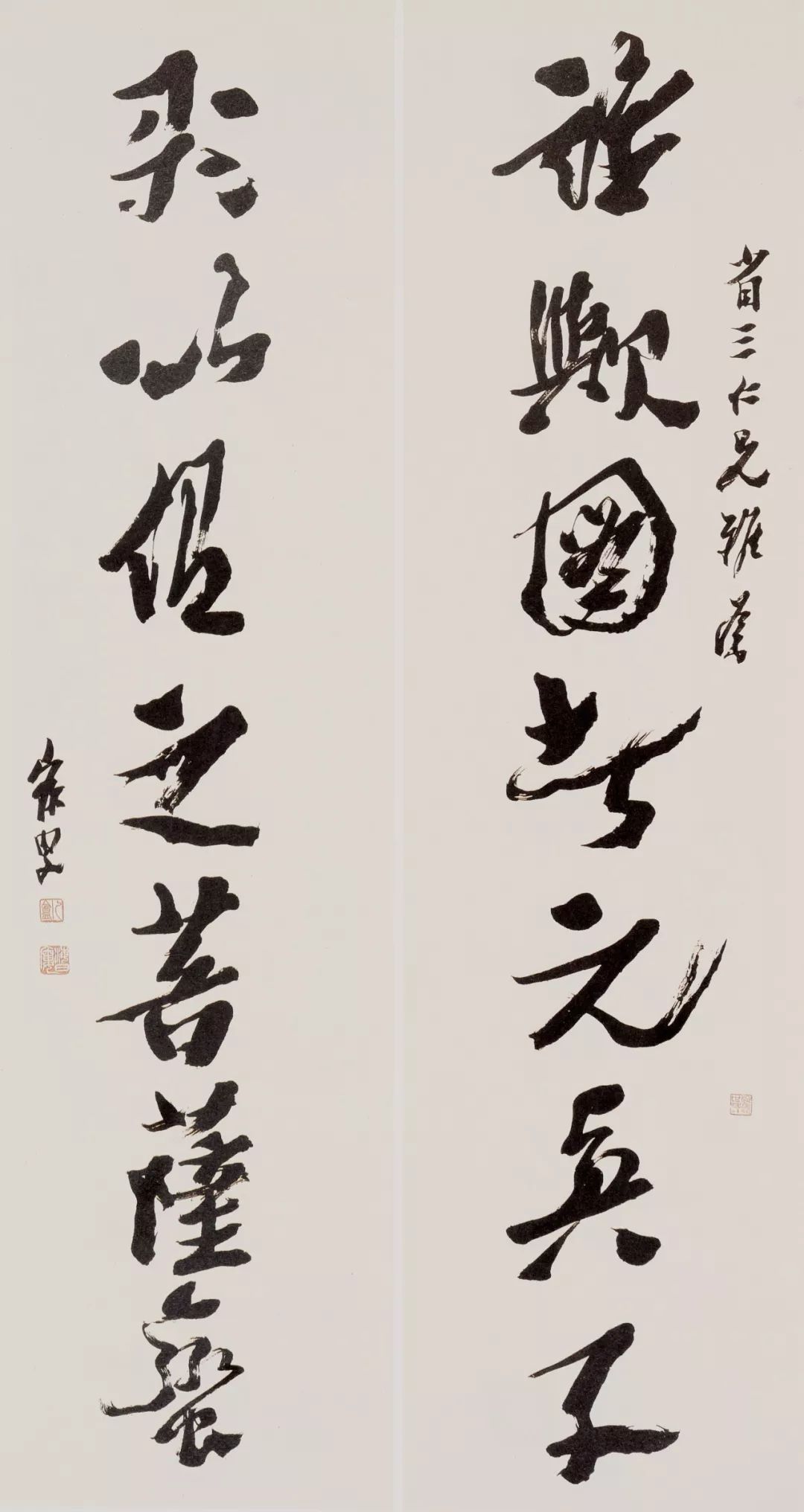

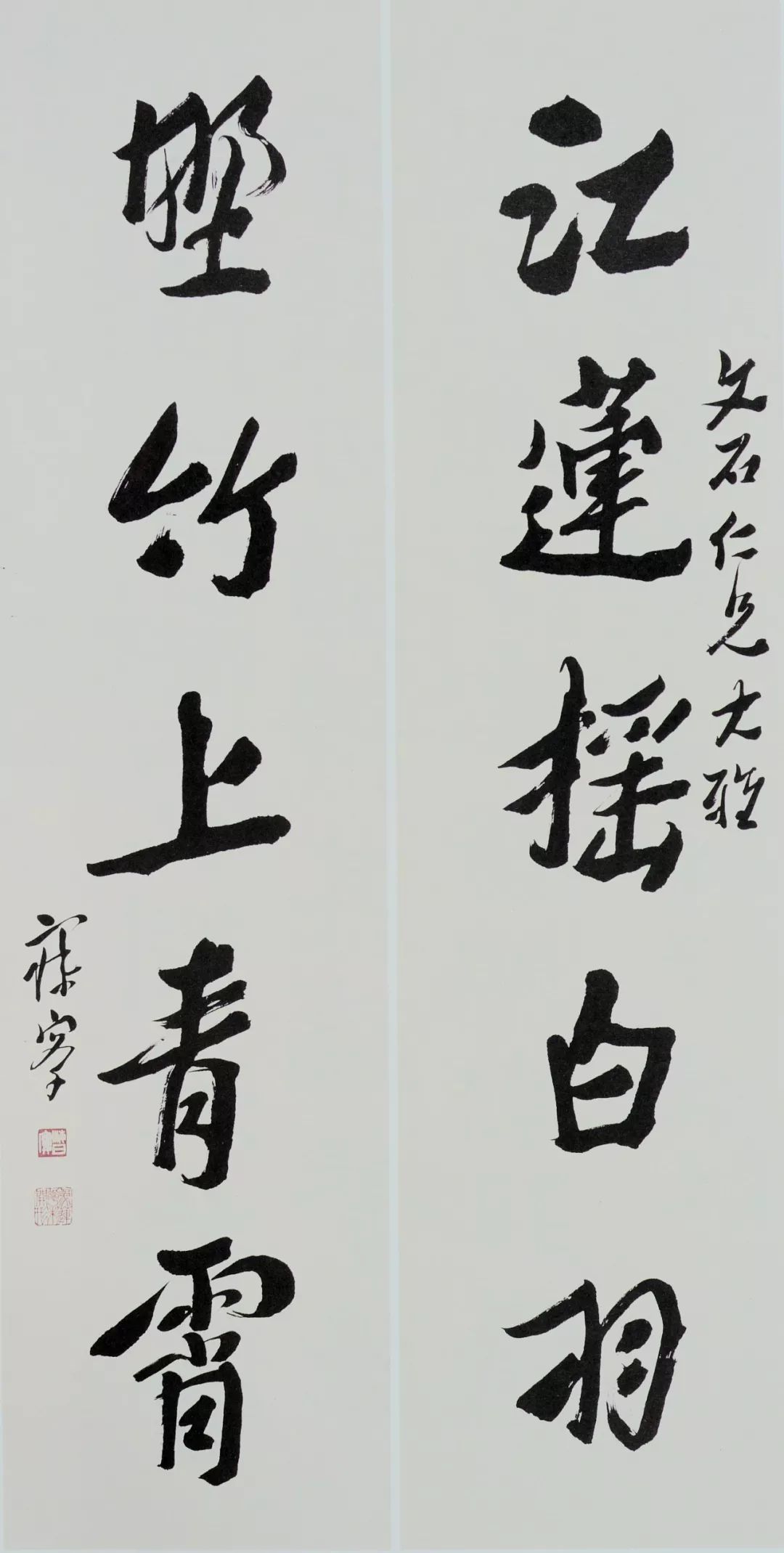

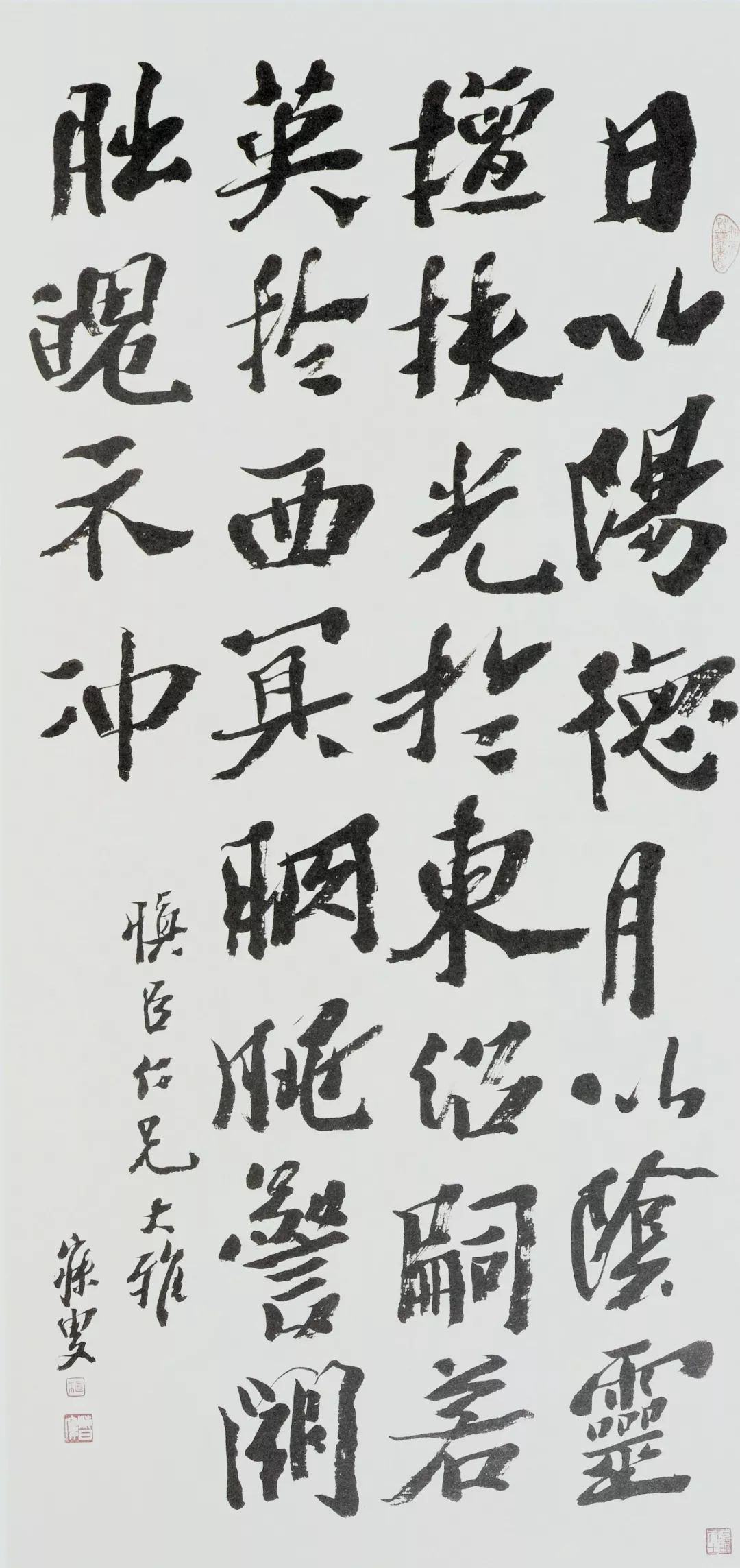

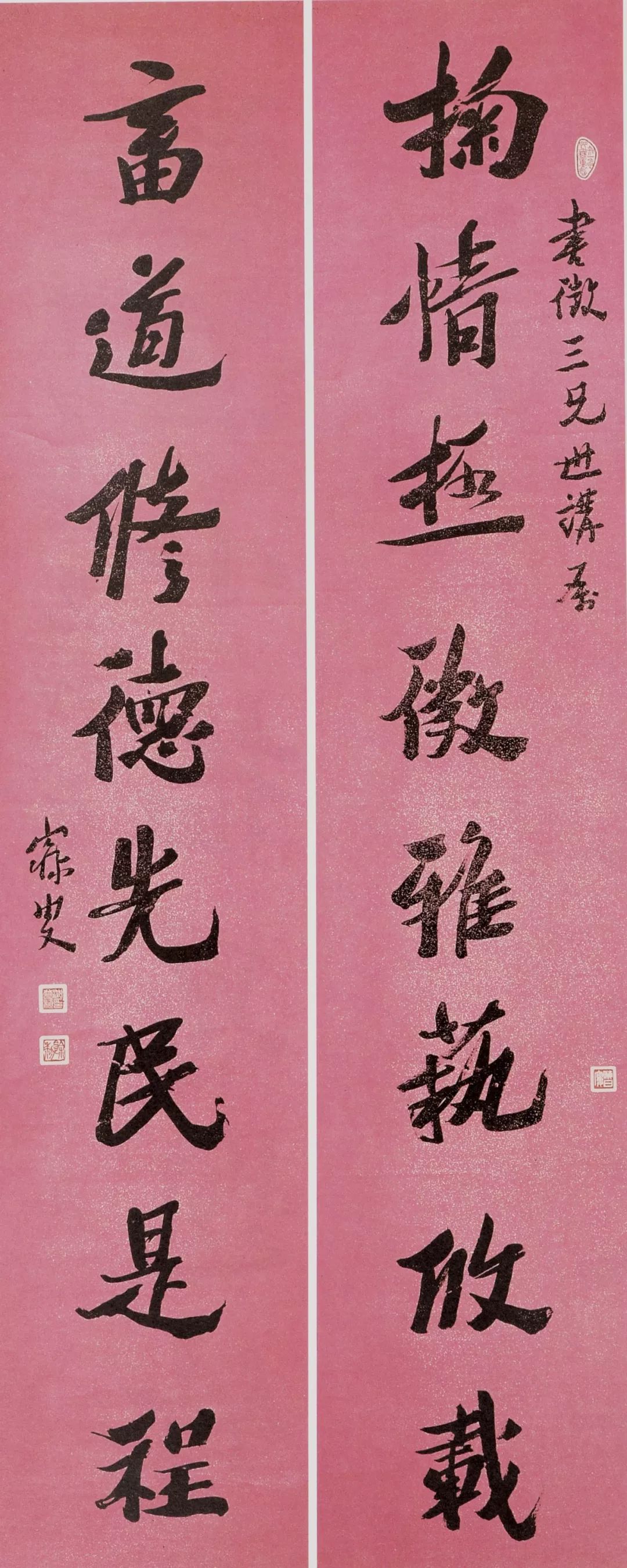

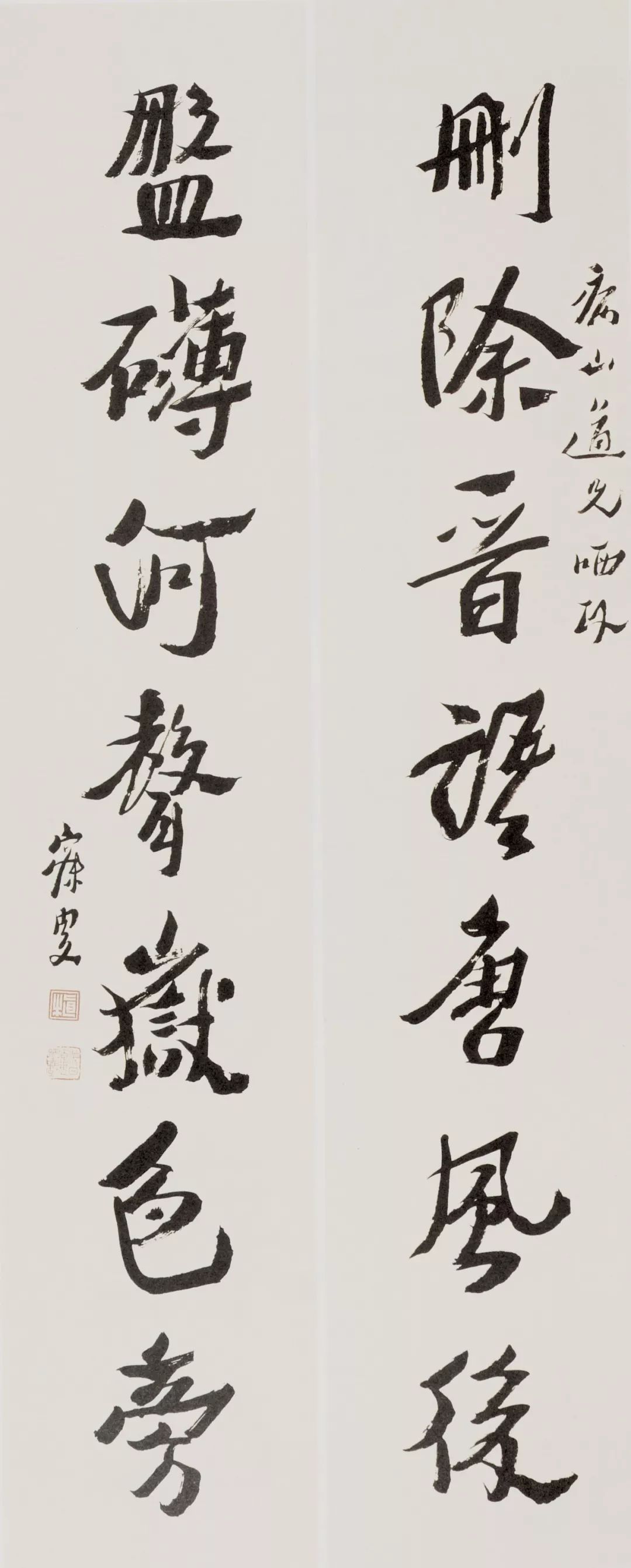

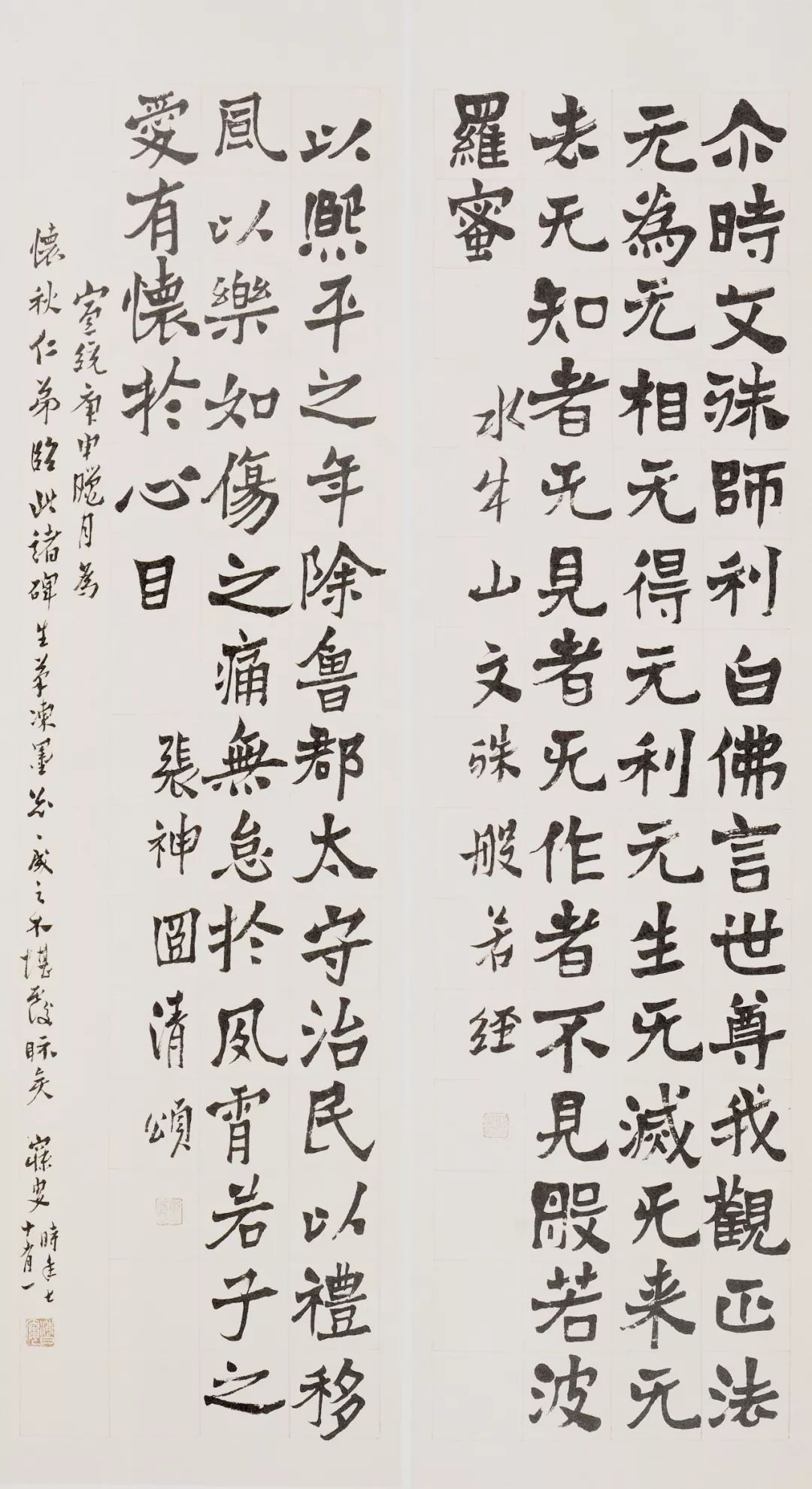

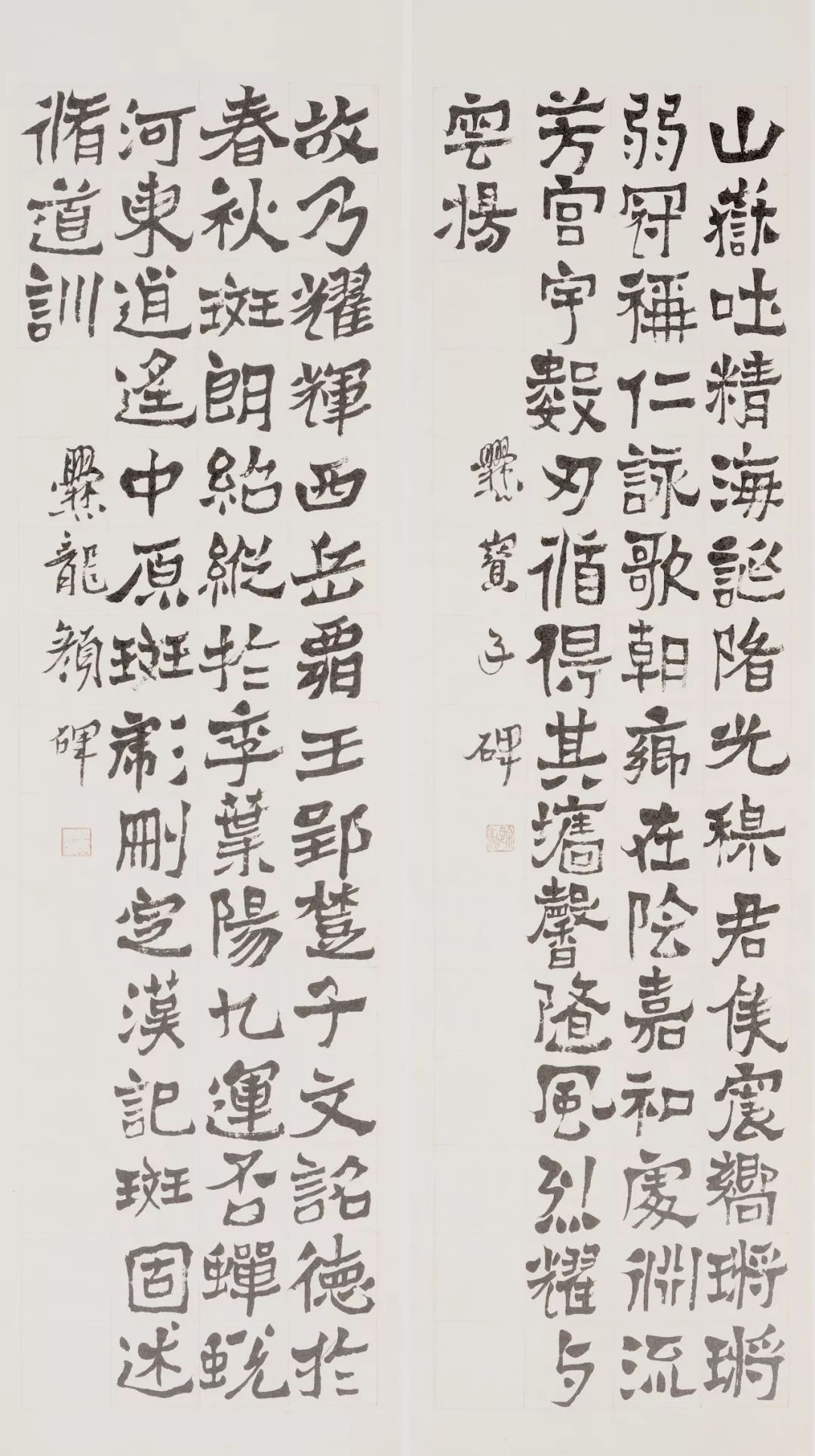

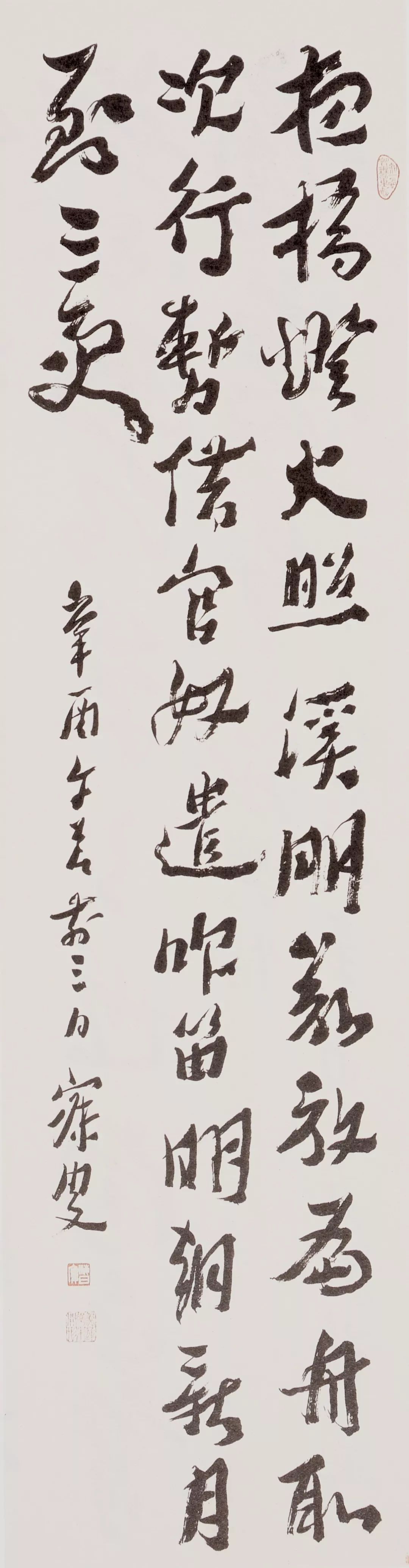

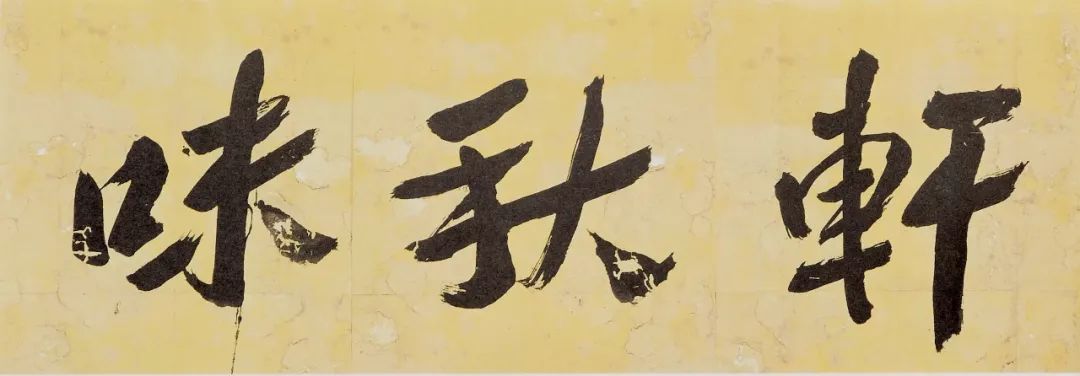

沈曾植作品

沈曾植作品

套用现在的话,沈曾植就是终身学习的典范:在刑部工作时,他通读古今律法。在他任总理各国事务衙门章京时,为跟俄罗斯打交道,把辽金元史读了个底朝天。

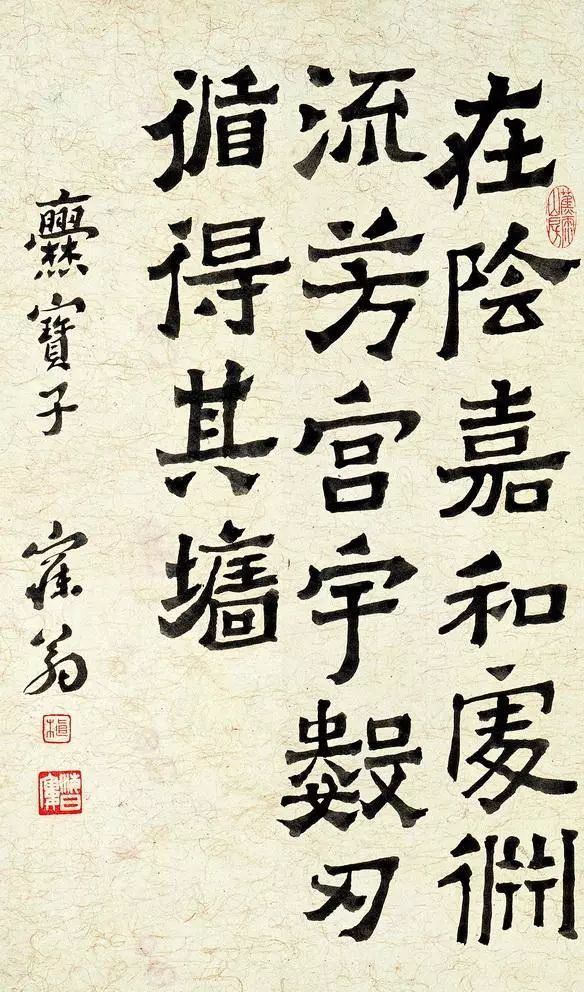

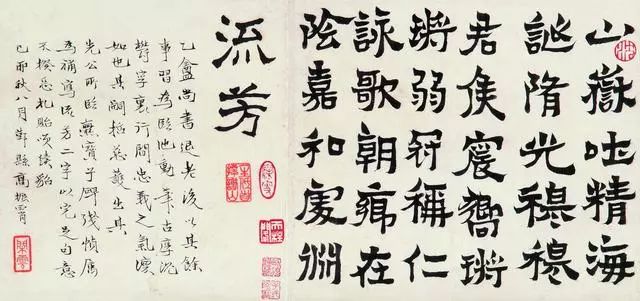

沈曾植临《爨宝子碑》

沈曾植作品

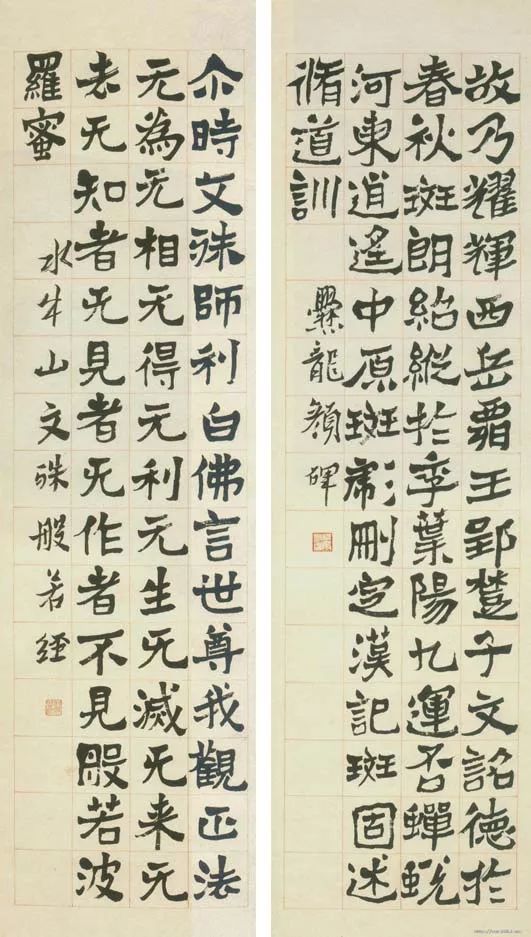

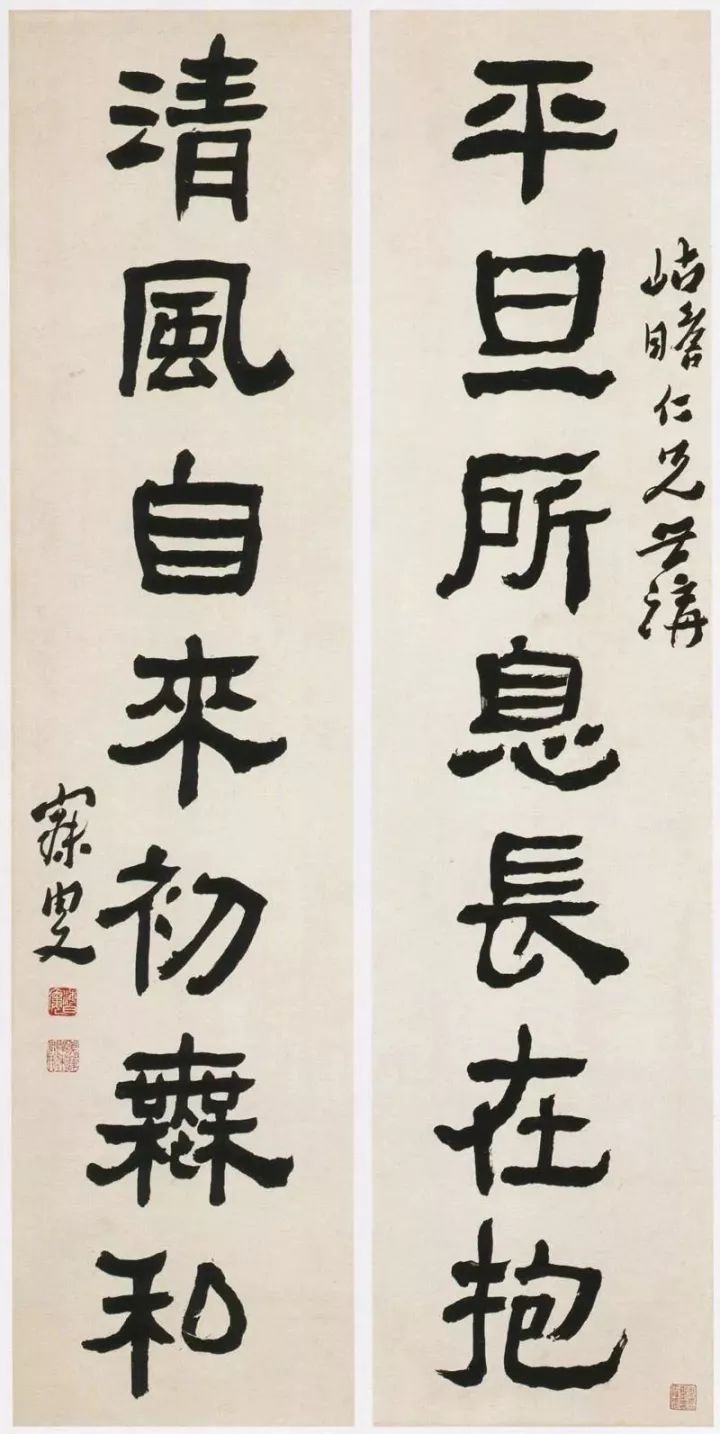

沈曾植《临魏碑楷书屏》 纸本 147×40cm×2 西泠印社藏

王国维的名篇《沈乙庵先生七十寿序》,就把沈曾植捧到了天上。

沈曾植病逝后,王国维更是在挽联中写道:

“是大诗人,是大学人,更是大哲人,四照炯心光,岂谓微言绝今日;为家孝子,为国纯臣,为世界先觉,一哀感知己,要为天下哭先生。”

沈曾植作品

沈曾植作品

对沈曾植来说,学问已属自娱之事,所以很少动笔著述。王国维却是有心人,他把两人的谈话内容记录整理出来,加上自己见解写成专著。通过和沈增植的交往,王国维不仅从沈曾植处读到一些罕见的古籍珍本,为沈氏编辑诗稿,而且通过聊天,受到诸多启发,直接促成了一些学术论著的写作。王国维的《尔雅草木虫鱼鸟兽释例》,就是在二人聊天的基础上完成的。

不仅对著述的态度与大多数人不同,沈曾植的书法强调的是以心性去书写,而非简单的书家之字。

沈曾植作品

沈曾植作品

在清朝末年,当大多书家在学碑而贬帖之时,沈曾植却熔碑帖于一炉。正如胡小石所评价的:

“前不同于古人,自古人而来,而能发展古人;后不同于来者,向来者去,而能启迪来者。”

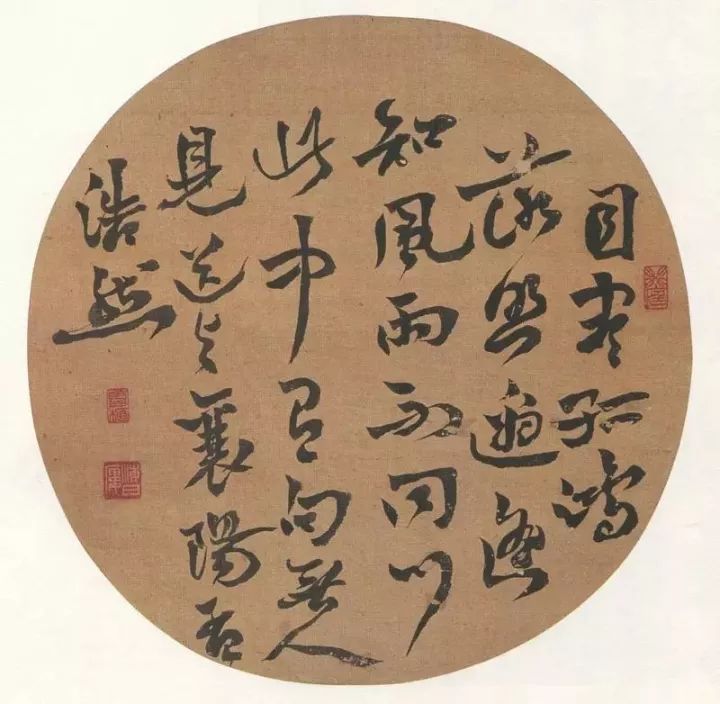

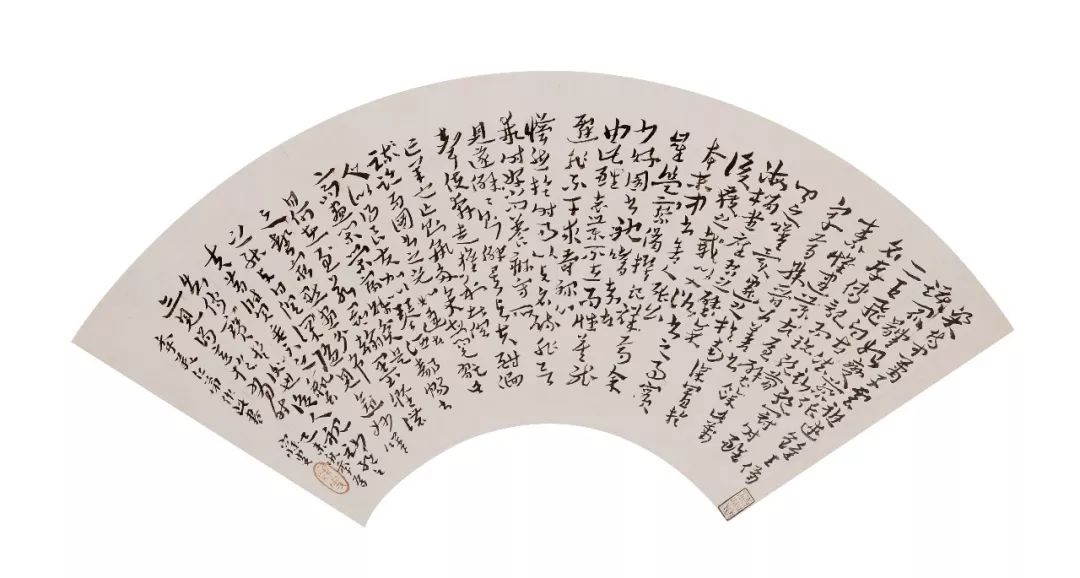

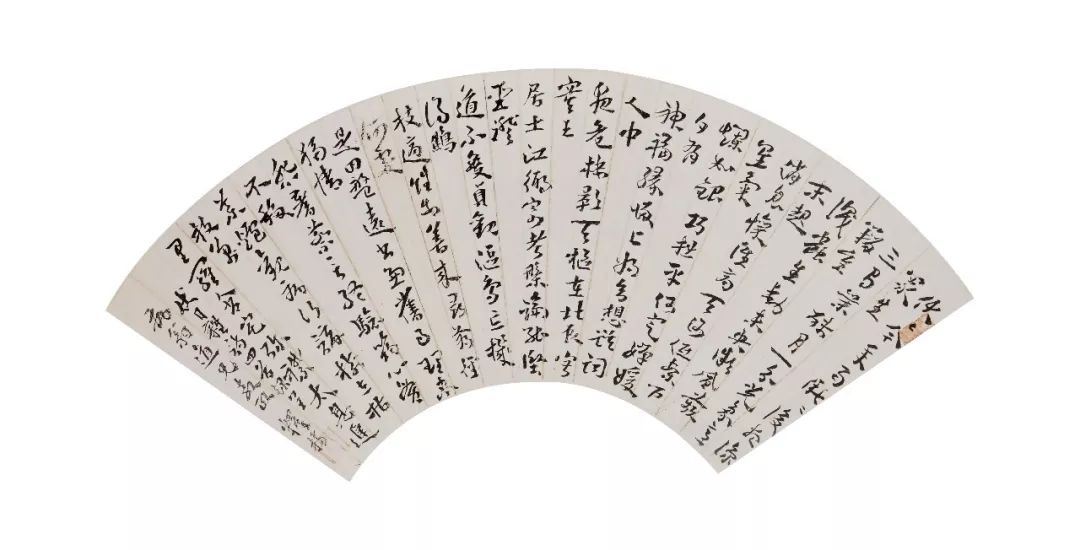

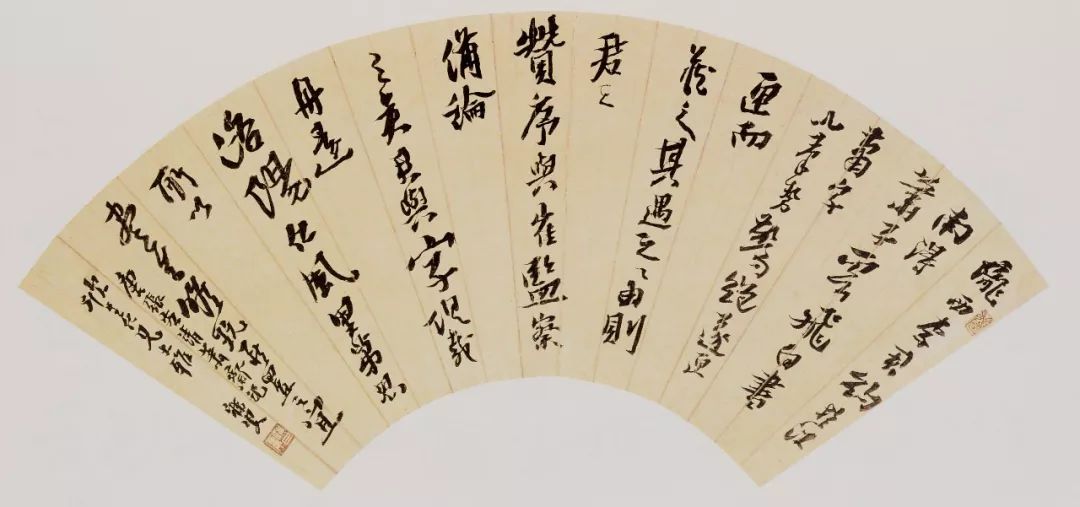

沈曾植《行书节临李思训碑扇面》

沈曾植《行书节临李思训碑扇面》

他的弟子王蘧常回忆说:

“沈氏作书行笔速度极快,下笔力量也很重,而其转指最为灵活,有时候甚至笔管倒卧于纸上。”

这样就很好地避免了流滑的弊病。沈曾植书法,常体现出汉碑的生拙顿挫,线条浑厚,宽博自在,在“不稳”中显得到位,这种到位,如曾熙所说:

“工处在拙,妙处在生,胜人处在不稳。”

也因此,沙孟海在《近三百年的书学》中把他列为“帖学”的殿军人物,认为他已经把“书学的奥秘豁然贯通”。

王蘧常把老师沈曾植的书风演变分为两个阶段:六十岁之前

“为孙隘庭临《郑文公碑》,绝少变化”;

六十岁之后,

“真积力久,一旦顿悟,遂一空依傍,变化不可方物”。

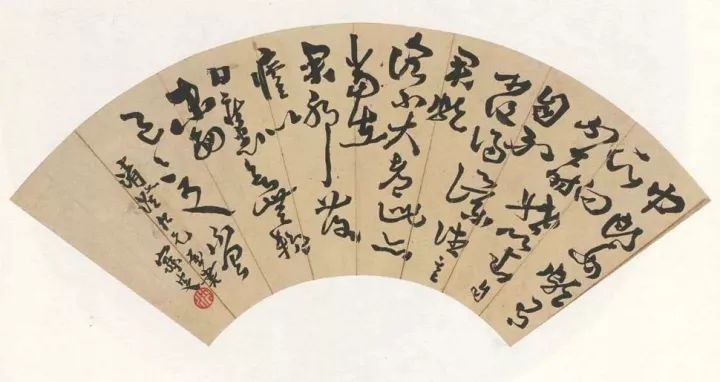

沈曾植《草书王羲之帖扇面》

在书法评论家眼中,书学家的字求法,画家的字求趣,学者的字得书卷味,碑学书家有金石气,帖学书家有滋润丰膄肌理。但唯有沈曾植的字兼而有之,独擅其美。

辛亥革命之后,沈曾植对政治上的失意,开始隐居到上海,潜心研究各类学问,虽然沈曾植并没有太多专门的论述某一门学科的专著,但他的许多观点和看法都被记录在沈曾植的各类文稿、日记、批注之中,之所以在市面上没有专门的有关沈曾植的专著图书,是因为沈曾植留下了太多的涉及各类学科的图书批注。

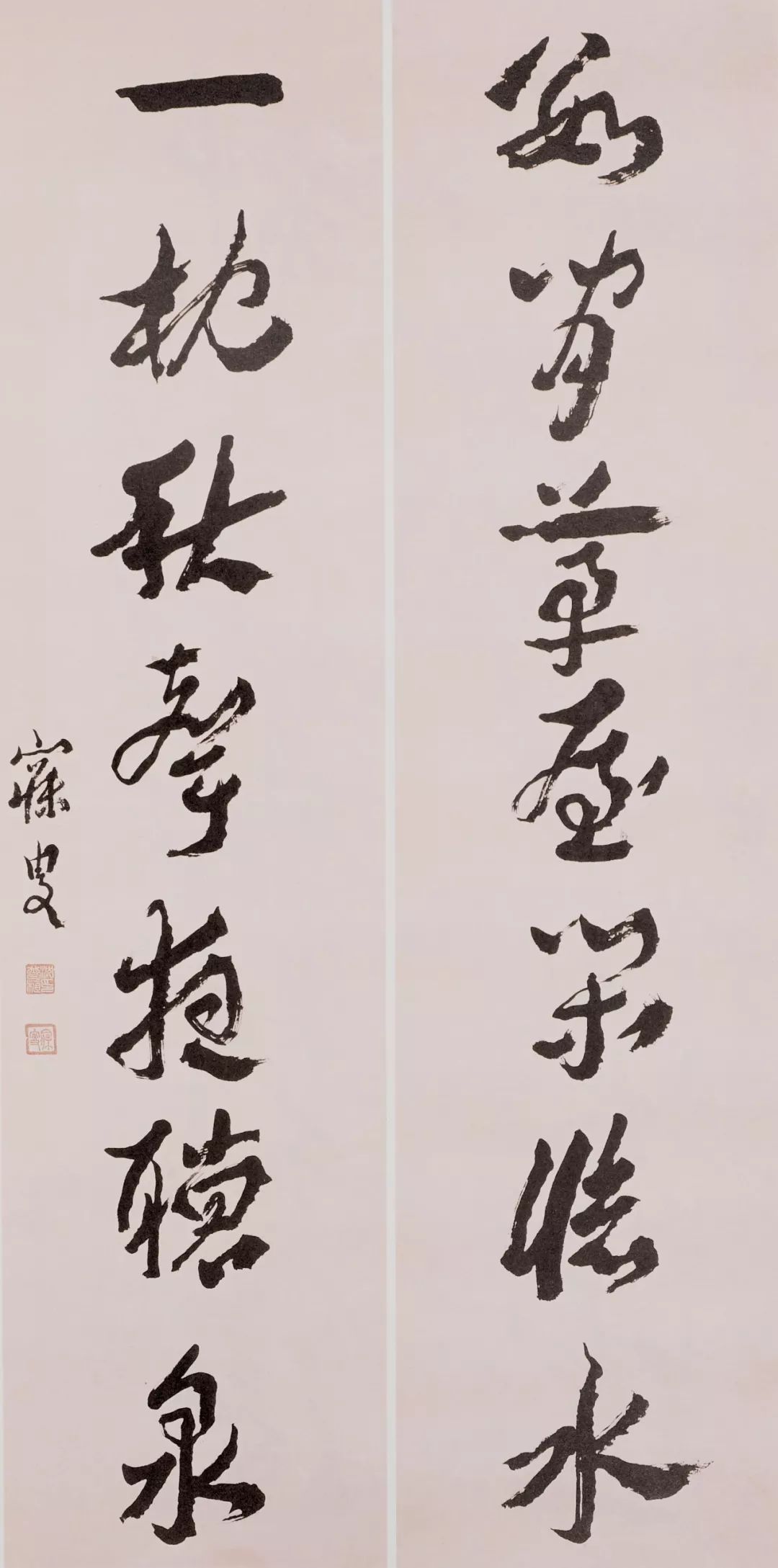

沈曾植《隶书平旦清风七言联》纸本隶书 143.5×35.5cm×2 浙江省博物馆藏

这其中不得不说的一点就是上述的沈曾植藏书达30万卷,什么珍贵的宋元刊本、地方志、文献等等不计其数,再加上沈曾植的各类碑帖题跋,更是不计其数,这也为整理沈曾植的相关资料增加了许多难度。

沈曾植作为清末书坛巨匠,于碑学草书有开宗立派之功,这得益于他对诸多学科的精深研究。从沈曾植的身上可以窥见,今天书家局限于书法技巧的学习和探索,而忽视了学养以及其它学科的钻研。为书法而书法的片面,致使今日之书家都缺乏内心的豁达和人格的高尚。从这个意义上说,这也是今天沈增植不应被遗忘的重要原因之一。

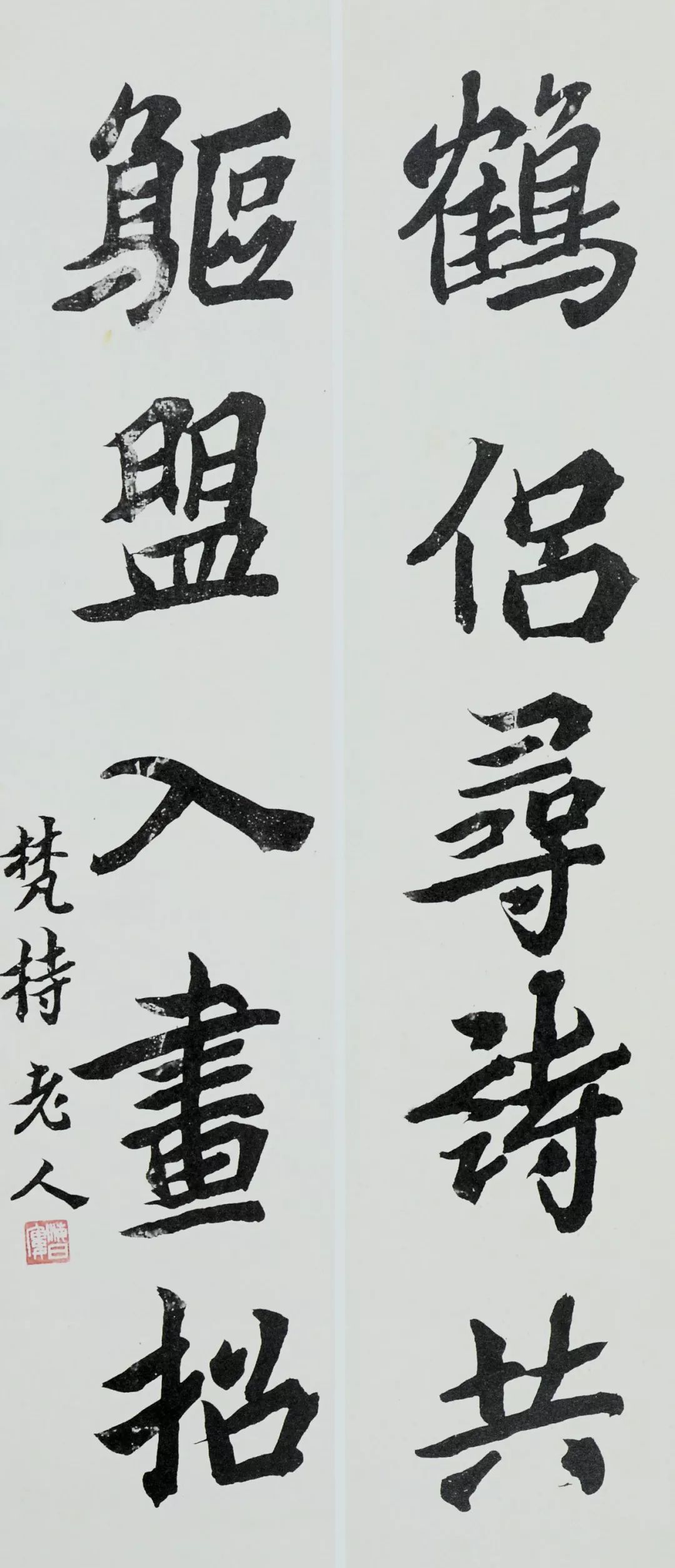

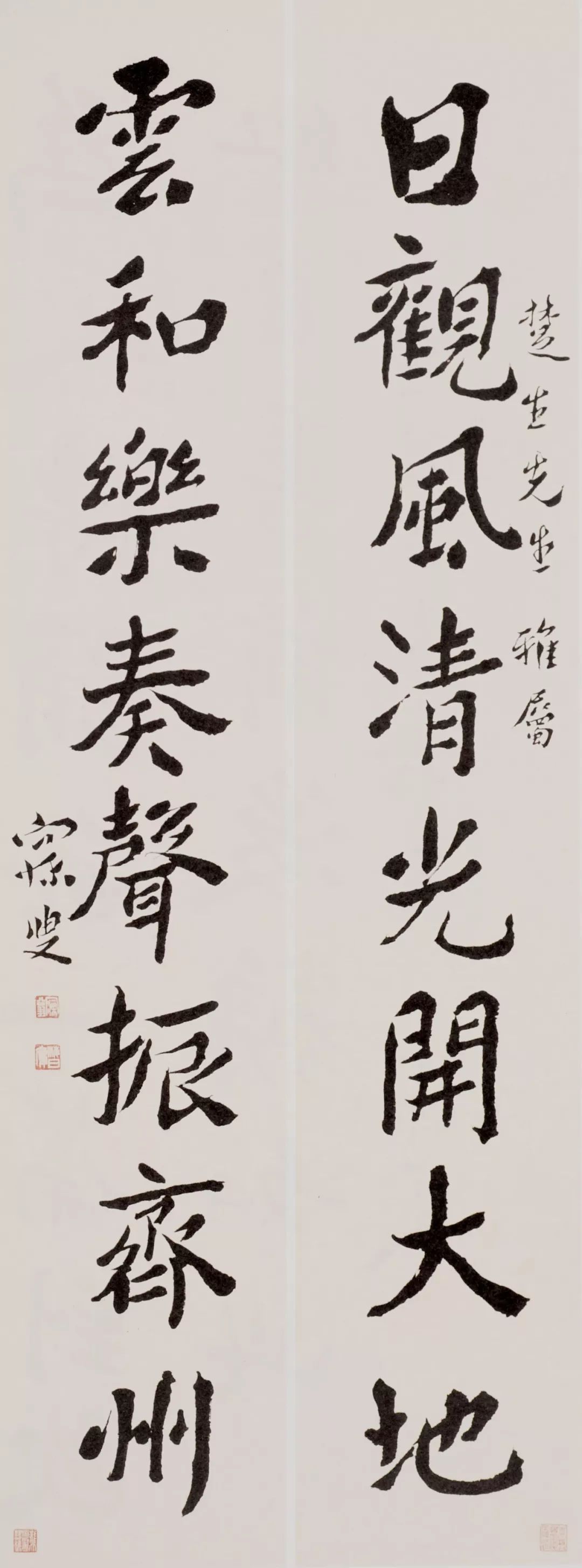

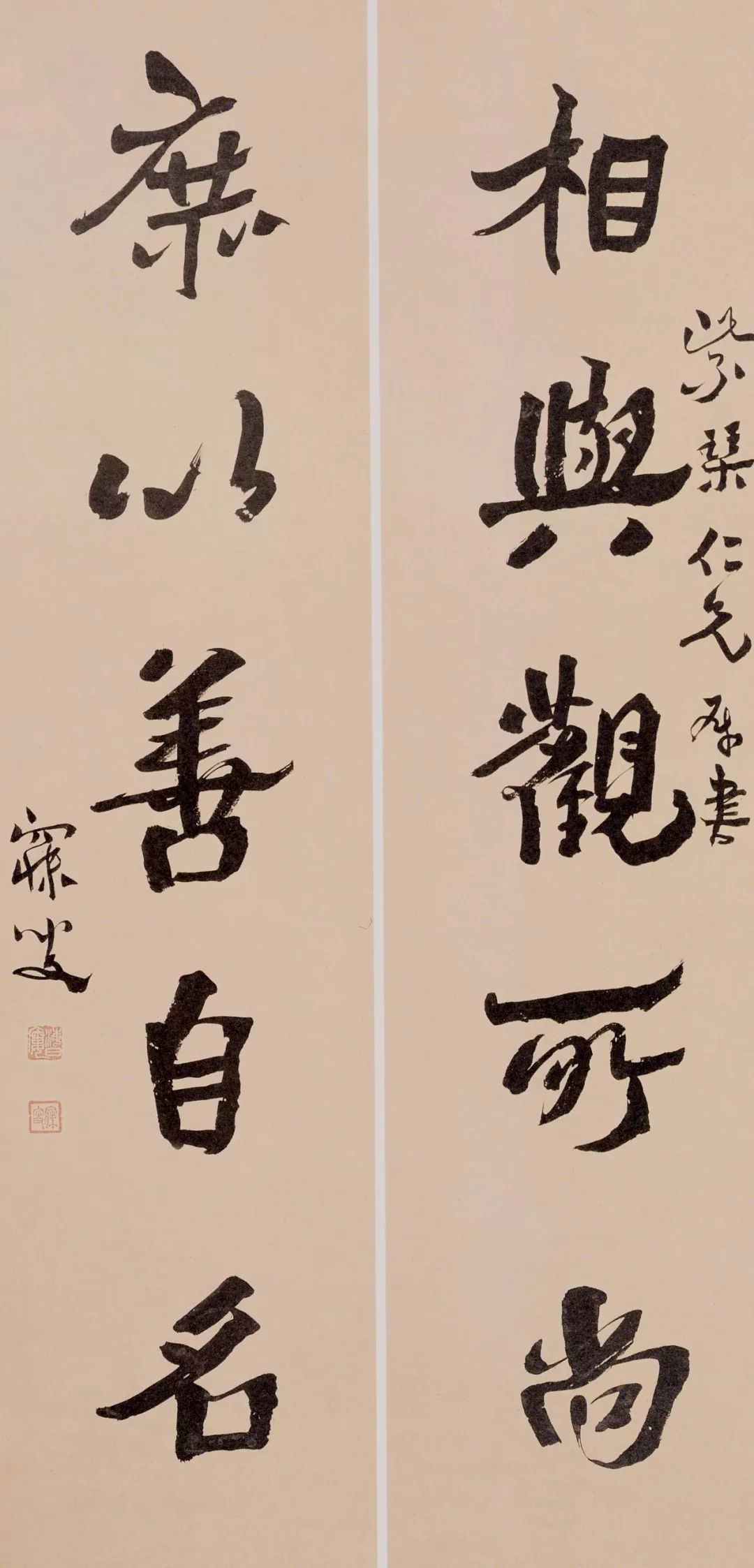

沈曾植书法欣赏

行楷五言联

楷书八言联

行书五言联

行书八言联

行书五言联

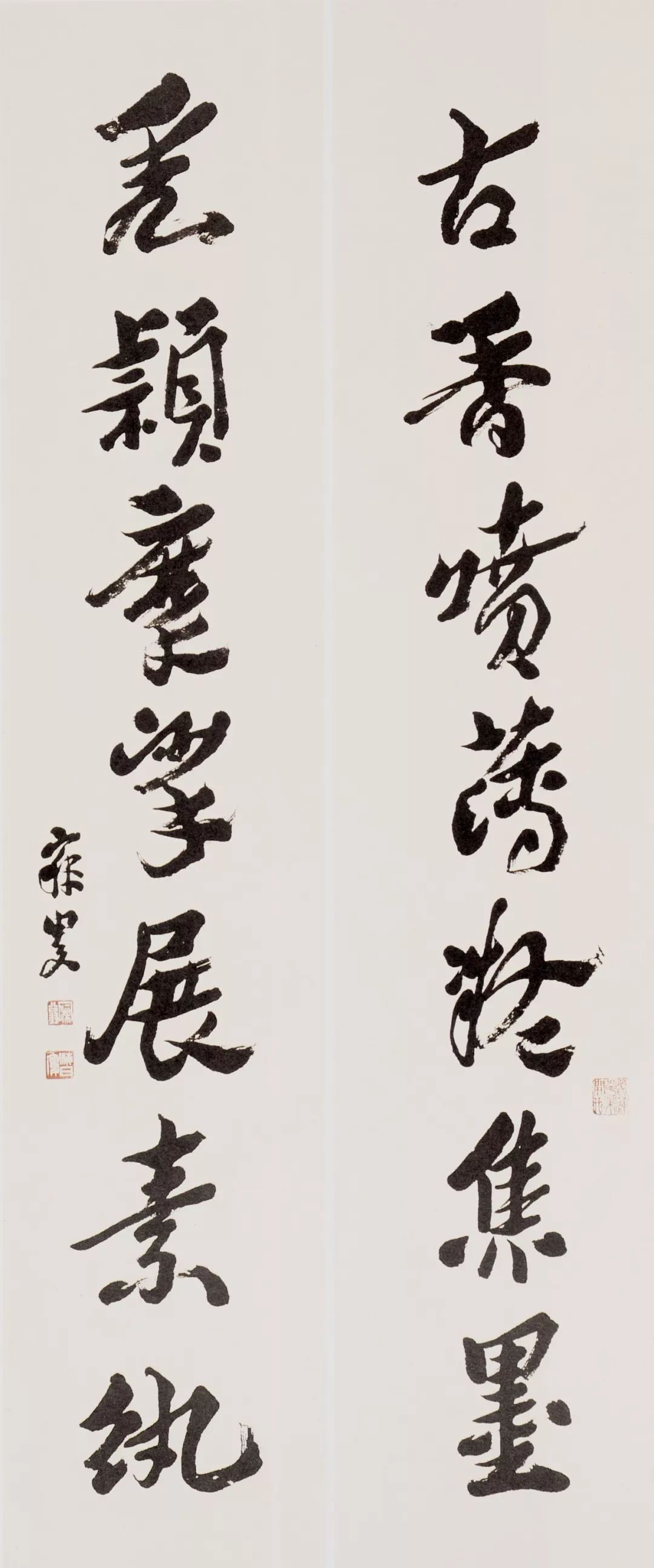

行草七言联

行草八言联

行书五言联

行书条幅

草书七言联

行草七言联

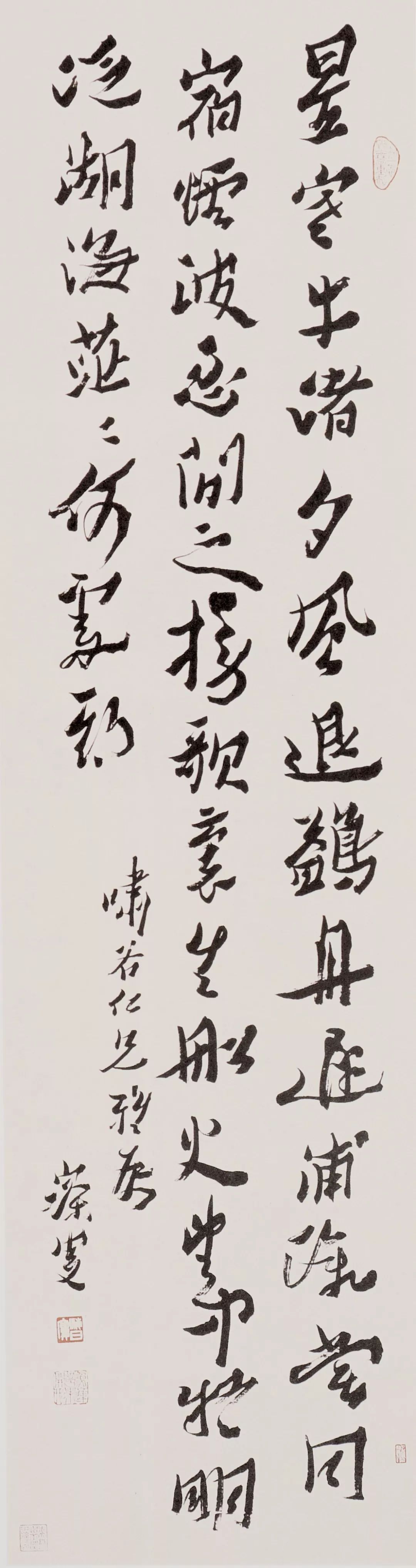

行书孟浩然夜泊牛渚诗轴

行书八言联

行书七言联

行草十言联

楷书临北碑四屏

行草苏轼赠莘老七绝诗轴

草书壁书飞白萧字赞扇片

行草扇片

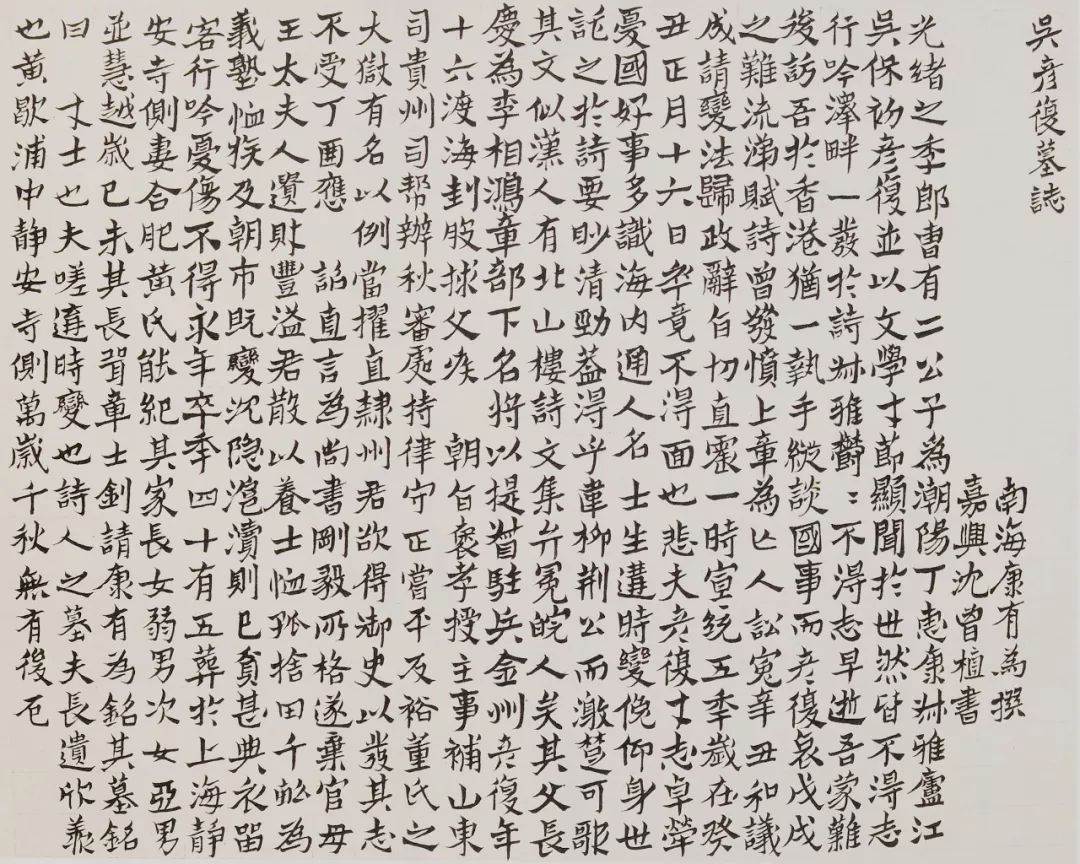

楷书吴彦复墓志

大字榜书横批

隶书临韩敕碑扇片

行书扇片

行书扇片

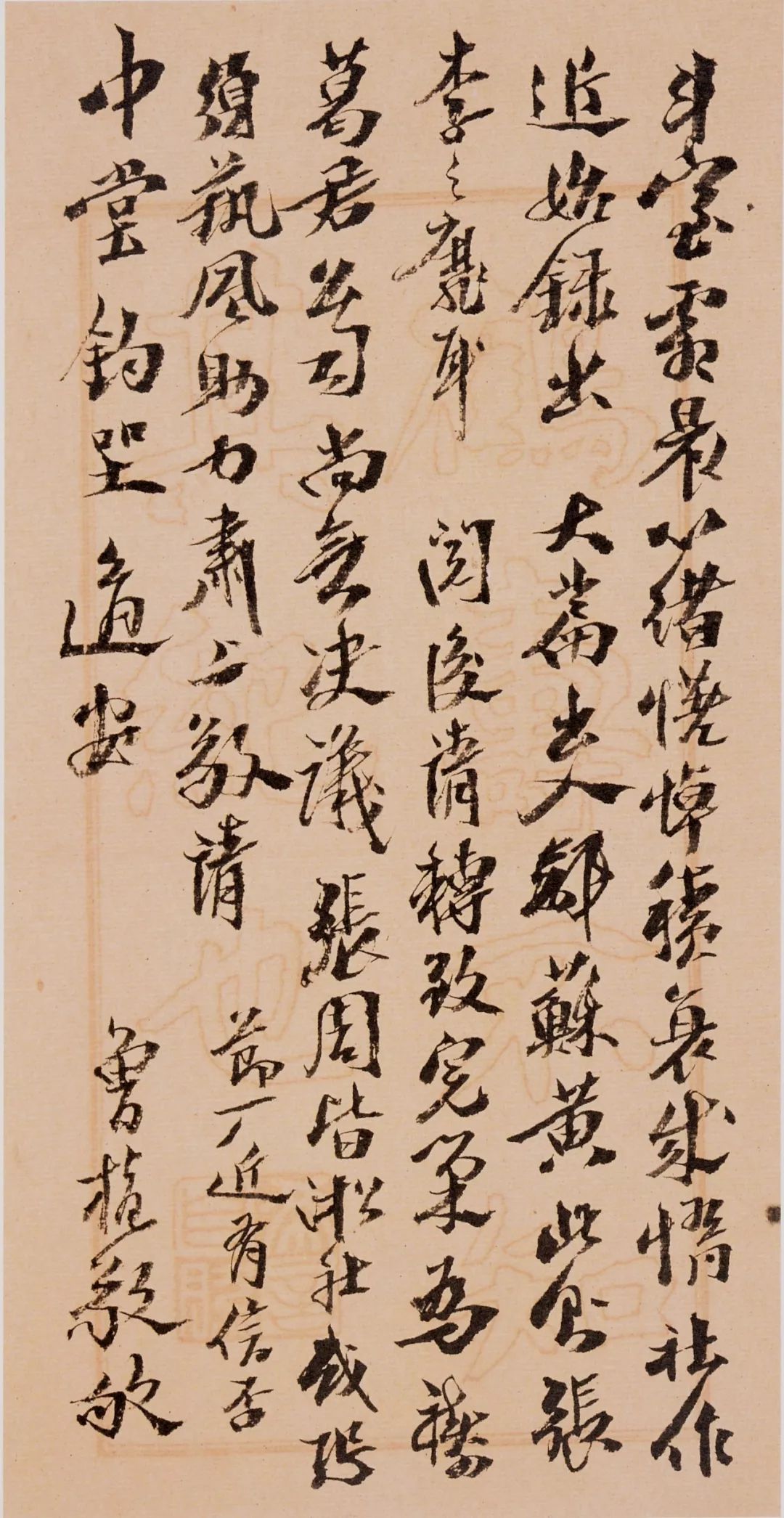

行书致瞿鸿禨札三十一