(二)高产国家和代表性学者分析

1.高产国家分析

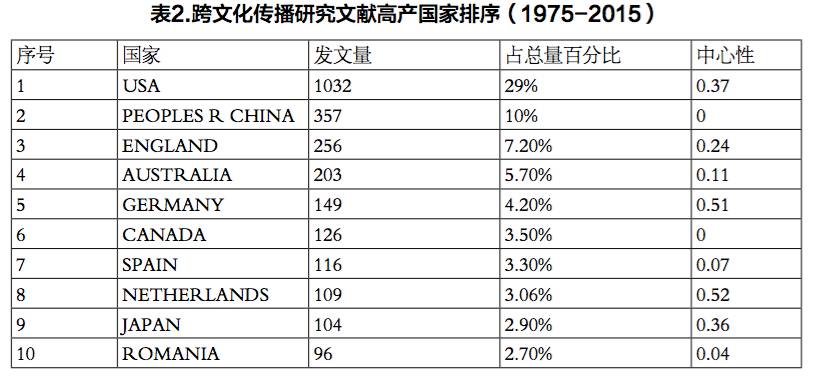

将节点类型设定为“Country”,节点数据抽取标准设定为“Top50”,运行CiteSpace软件对跨文化传播研究领域发文量居前10位的国家进行统计,并获得其在国家合作网络图谱中的中心性(见表2)。表2反映了不同国家对跨文化传播研究的贡献及其在合作网络中的重要性。美国是跨文化传播研究的肇始国,发文量达到1032篇,占文献总量的近三成,表明美国在跨文化传播研究领域具有首屈一指的科研实力。

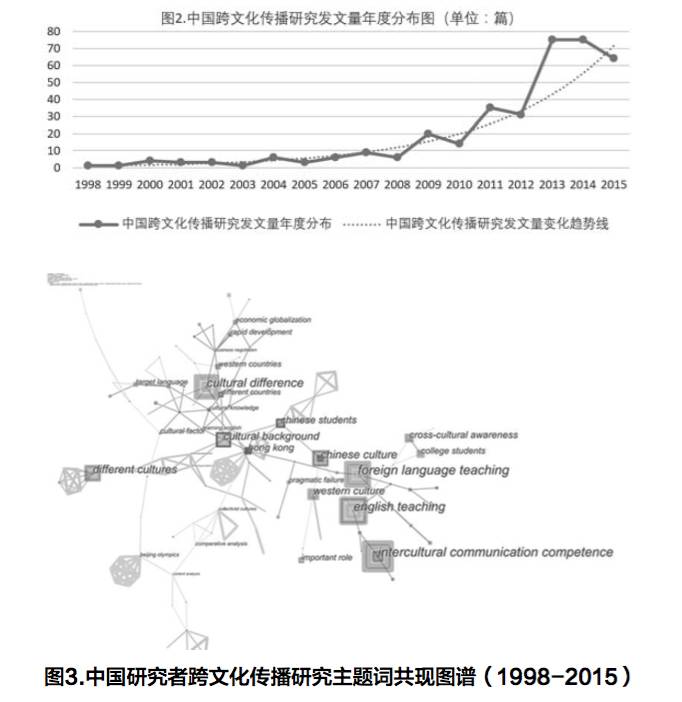

中国在跨文化传播研究领域发文量达到357篇,居第2位。其后发文量较大的国 家有英国、澳大利亚、德国、加拿大、西班牙和荷兰、日本等国。结合图2可以发现,中国的跨文化传播研究与美国相比起步较晚,2008年起发文量呈快速增加趋势,这表明中国研究者对跨文化传播研究领域关注度和投入度均有较大幅度提升。中介中心性是测量节点在网络中重要性的一个指标。在整个研究网络中,中国作为一个节点的中介中心性为0,一定程度上表明中国研究者在开展跨文化传播研究时,较少与国际同行进行合作,地位较为边缘化,与其相对巨大的发文量形成了一定的反差。这一状况可从中国研究者论文类型结构及被引用数据方面得到佐证。全部357篇论文中,会议论文230篇,一般论文127篇;230篇会议论文中,被引论文只有7篇,被引频次超过10的只有1篇;127篇一般论文中,被引频次大于等于10的仅有32篇。(数据来源:WOS)这里的一个显见疑问是,为什么中国研究者未获得与其文献发表量相协调的学术影响力。

为解答这一疑问,我们单独提取中国研究者的论文题录数据(357条),节点类型设定为“Term(主题词)”,节点选取标准设定为“Top50”,绘制中国研究者跨文化传播研究主题词共现网络图谱(见图3)。根据图3,我们可以发现,中国研究者在研究主题上聚焦于“外语/英语教育”“跨文化传播能力”和“文化差异”。

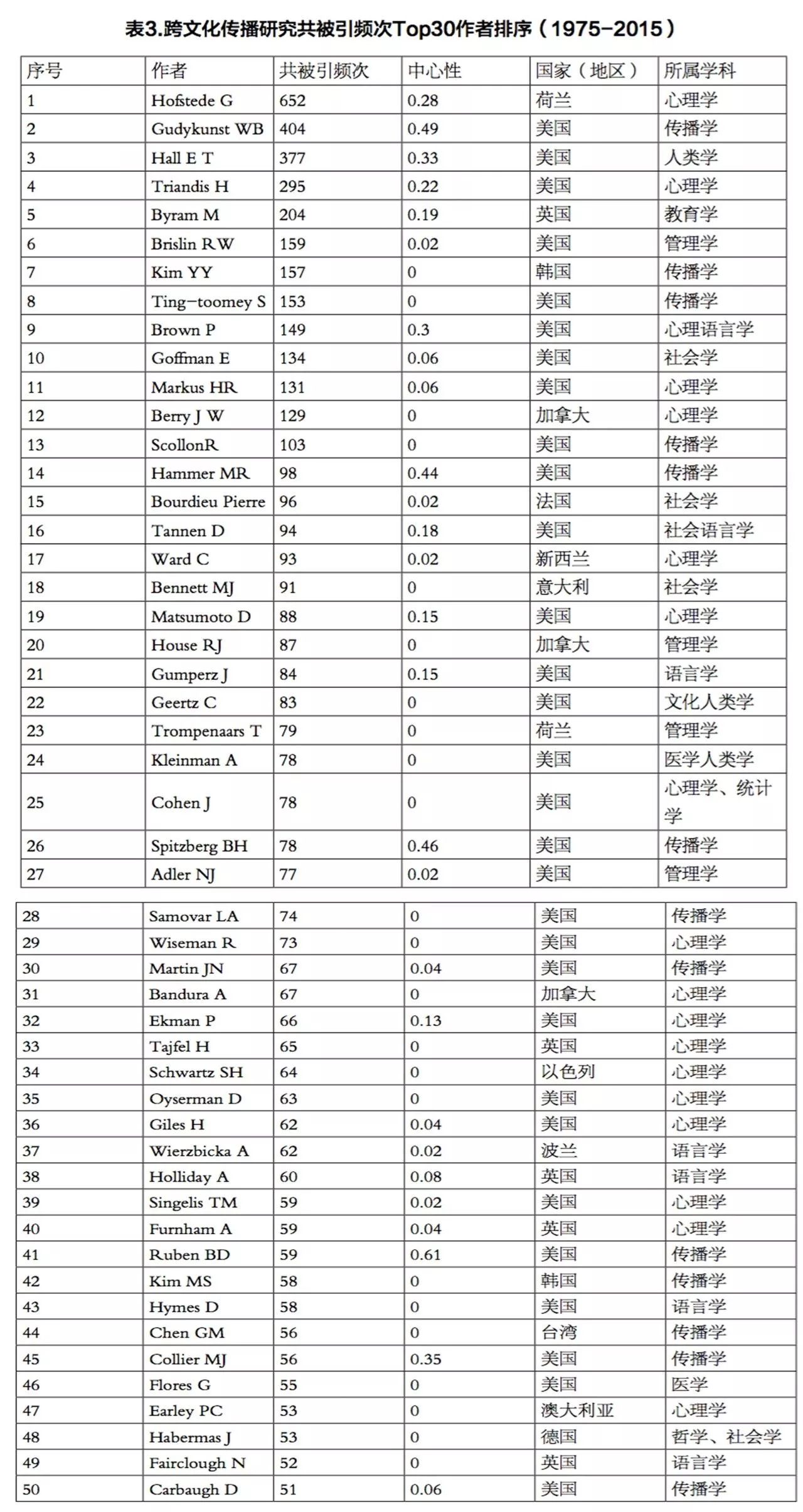

其中聚焦前两个主题的研究者多来自外语教育界,其学科背景大多是(外语)语言学,他们大都没有系统地学过传播或心理学理论,缺乏系统的社会科学研究方法训练,这也与国内研究者的对中文学界研究状况的分析形成印证,与此形成对比的是美国跨文化传播领域的研究者多来自心理学、传播学, 其次是人类学、医学、社会学、语言学等学科(见表3);聚焦于“文化差异”主 题的研究者多来自管理学和商学等学科,更强调研究的应用和实践面向。

由此不难发现,研究者学科背景单一,缺乏系统的研究方法训练,是导致该领域中国学者研究视野局促、研究质量不高的重要因素之一,并最终影响了中国跨文化传播学者的国际学术影响力。从更深层次来讲,与欧美基于本土问题意识的现实驱动型研究伸展路径不同,中国的跨文化传播研究是从西方引介的舶来品,在引进 过程中难免出现理论生成语境丢失甚至以外来理论框范、剪裁或建构本土现实问题 等情况。这是影响中国跨文化传播研究水准及其学术影响力的又一重要因素。

2.代表性学者分析

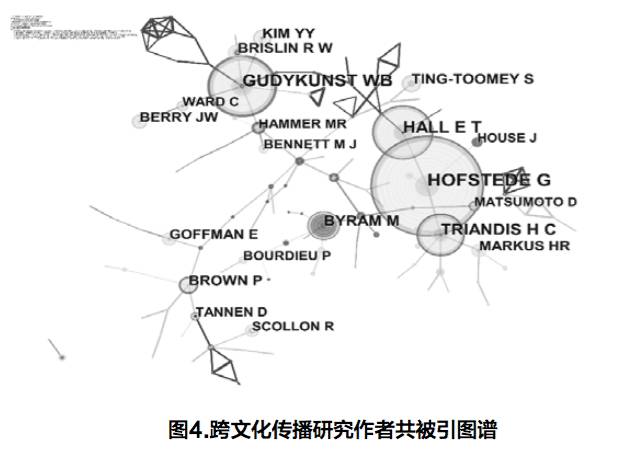

代表性学者引领着一个学科的发展方向,是推动一个学科发展的关键因素。作者共被引分析(ACA)可以测定某学科或研究领域的代表性人物和关键作者。作者共被引是指两个作者共同被其他文献引用的现象。通过计算作者共被引关系,可以 获得某研究领域的作者共被引网络图谱,并据此揭示该研究领域的科学共同体。

将“YearsPerSlice”的值设定为10,节点类型选取标准设定为“Top50”,运行 CiteSpace获得跨文化传播研究作者共被引图谱(见图4)。引文年环(Citation tree- rings)代表着某篇文章的引文历史。引文年环的颜色代表相应的引用时间,年环厚度与相应时间分区内引文数量成正比,其大小代表共被引频次的多少。连线的颜色代表首次共被引的时间。为降低研究者图谱解读成本,在CiteSpace中,以紫色圆环对中介中心性较高的节点进行突出标示,中介中心性越高的节点紫色圆环的厚度越厚。

据图4可知,吉尔特·霍夫斯泰德(Geert Hofstede)、爱德华·霍尔(Edward Hall)、威廉·古迪孔斯特、哈里·特里安迪斯(Harry Triandis)、麦克·拜勒姆 (Michael Byram)等是整个作者共被引网络图谱中占据主导地位且学术影响力较大的关键节点。

美国人类学家爱德华·霍尔是跨文化传播研究的开启者和奠基人。他的主要著作有《无声的语言》(The Silent Language)、《隐藏的维度》 (The Hidden Dimension)、《超越文化》(Beyond Culture)以及《生命之舞:时间的另一种维度》(The Danceof Life: The Other Dimension of Time)。在这些著作中,他提出诸如共时性文化、历时性文化、空间关系、私人关系、高语境文化和低语境文化等原创性概念,对人们理解和研究跨文化传播活动具有重要的开拓和奠基作用。有研究者指出霍尔的高、低语境文化理论(high-&low-contextcultures)以简洁的分析框架阐释了两种不同类型的文化在运作机制上的本质差异,为其后集体主义与个人主义文化理论的进一步发展做了有力的铺垫。

荷兰心理学家吉尔特·霍夫斯泰德是跨文化传播研究领域另一位具有开创性地位的学者,他专注于研究文化差异及其对跨文化管理的影响,为跨文化传播研究创 立了一种可操作的理论框架。在主要著作《文化之重》(Culture'sConsequences)和 《文化与组织:心理软件的力量》(CulturesandOrganizations: SoftwareoftheMind) 中,他提出并完善了其文化维度理论,总结出测定文化差异的五个价值维度:个人主义和集体主义(individualism & collectivism)、权力距离(power distance)、不确定性规避(uncertainty avoidance)、男性气质与女性气质(masculinity and femininity)、 长期导向与短期导向(long-term and short-term orientation)。与其他仅能提供概念性理论的学者不同,霍夫斯泰德的理论框架建立在较为详实的实证数据基础上,有研究者指出,“以大规模抽样调查为基础的文化价值理论框架研究目前尚不多见”, “不少后续的研究证明他的理论具有很强的解释力和预见性。自问世以来, 霍氏理论一直是海外学者进行跨文化研究的主要工具之一, 国际上出现了大量以这一理论为基础的研究成果”。这一观点也可从其共被引频次高居本领域学者之首得到佐证。

威廉·古迪孔斯特是美国跨文化传播研究领域的又一位关键人物,其专著及主编与参编著作达28种。他对跨文化传播研究的贡献主要体现在三个方面:1)他是跨文化人际传播能力理论方面的先导。在前人研究的基础上,他对跨文化传播研究的一些概念做了进一步阐述和区分,并在确定性和焦虑研究领域做出独特贡献,形成了较为完备的焦虑/不确定性管理理论(AUM)。“该理论启发了许多学者,开辟了一条围绕心理调节而展开的分析途径”; 2)他对跨文化传播研究领域的理论进行了系统梳理与阐述,并提出了评价理论优 劣的三项标准;3)他从1983年起连续三年编纂《国际与跨文化传播研究年刊》(International and Intercultural Communication Annual) ,该年刊对推动跨文化传播研究贡献甚巨。有研究者认为,该年刊收录的论文对跨文化传播研究与教育具有决定性指标作用,其发展史反映了跨文化传播研究的“历史线索、理论与研究方法和核心学者的贡献”。

美国心理学家哈里·特里安迪斯是跨文化传播研究领域共被引频次和中介中心性都较高的学者,分别为295次和0.22。特里安迪斯的主要著作有《个人主义与集体主义》(Individualism&Collectivism)。他对跨文化传播研究的主要贡献是发展了霍夫斯泰德对个人主义和集体主义文化价值维度的研究,提出了更趋精致化的横向与纵向的集体主义与个体主义理论(horizontal/vertical collectivism and individualism) 。

麦克·拜勒姆是英国杜伦大学荣休教授,跨文化传播能力研究领域最有影响力的学者之一,长期致力于跨文化教育。根据达拉·迪尔多夫(Darla Deardorff)的研究,拜勒姆对跨文化传播能力的定义是最受学术同行认可。 该定义以教育为核心,包括态度、知识、技能等共4个方面。具体而言,教育是指批判性文化意识和政治教育,它要求跨文化传播者能够依据明确的标准对来自我文化和他文化的观点、行为和产品做出评判;态度是指好奇心和开放的心态;知识指的是对本国及交际对象国的行为方式,对社会和个人交往的一般过程的了解;技能包括两个方面一是阐释和联系的技能,二是发现与互动的技能。此外,拜勒姆较为重视语言在跨文化传播能力运用中的作用。

表3展示了跨文化传播研究领域共被引频次居前50位的高被引作者,并附上了该作者在研究网络中的中介中心性、所属国家以及学科背景。其中美国研究者高达30位,这从另一侧面印证了美国在跨文化传播领域的超强科研实力;中国大陆(含港澳)无学者进入Top50高共被引榜单,这从另一侧面表明中国大陆研究者在跨文化传播研究领域原创性贡献较少,与其高居该领域第二位的文献发表量不相协调。

(三)关键文献分析与研究前沿探测

文献共被引分析(DCA)可以用来确定一个研究领域的关键文献和研究前沿。 所谓文献共被引是指两篇文献被同一文献引用的现象。一般而言,共被引频次可能 随时间增加产生变动,因此基于共被引关系形成的文献网络是一个动态结构。换句 话说,共被引分析具有动态分析功能,适合用于分析一个学科或研究领域的知识演 进脉络与发展趋势。

1.关键文献分析

从知识生产的角度讲,一个学科或研究领域的关键文献是指那些提出原创性理论或对理论进行重要发展的文献。它们对一个学科或研究领域的形成和发展具有重要的奠基和推进作用。换句话说,关键文献代表了该学科或研究领域的知识拐点。在CiteSpace生成的文献共被引网络中,关键文献节点指的是连接两个或两个以上聚类的节点(Chaomei,Chen,2005)。它们具有较高的中介中心性,占据着知识流动网络中的关键位置,是一个研究方向向另一研究方向转变过程中的转折点。此外,作者认为一个聚类内部的高被引文献,对推动一个学科或研究领域的发展也具有重要影响。因此,本文以中介中心性和共被引频次两个标准确定跨文化传播研究领域的关键文献。

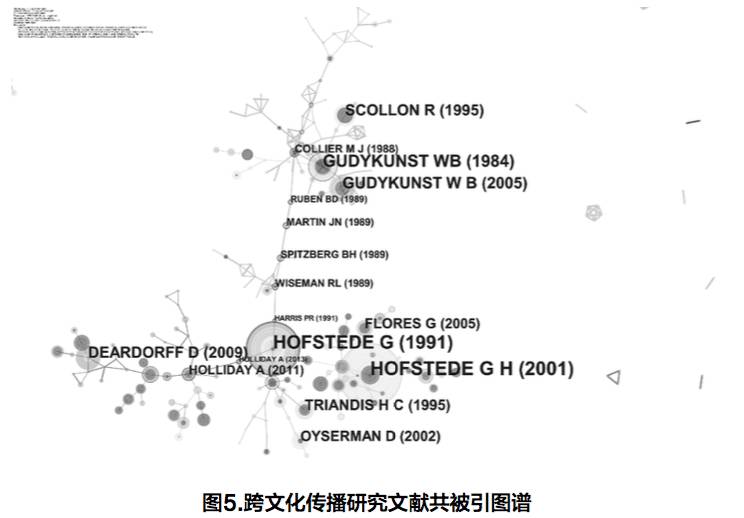

将节点类型设定为“cited references”,节点选取标准设定为“Top35”,运行CiteSpace软件形成文献共被引网络图谱(图5),节点大小表示文献共被引频次的多寡。CiteSpace中使用紫色圆环对高中介中心性节点进行显著性标示,紫色圆环的厚度表示其重要性程度。

图5直观地显示了1975-2015年间对跨文化传播研究产生重要影响的关键节点文 献。利用CiteSpace软件提供的生成描述功能(Generatea Narrative)获得其中共被引频次和中介中心性各居前10位的文献,筛除重复文献获得表4所示关键文献信息列表,其中专著8种,文集2种,学刊论文9篇。

下面对表4关键文献进行简要地介绍和评价。《文化与组织:心理软件的力量》和《文化之重(第2版)》是霍夫斯泰德分别于1991年和2001年出版的两本专著(初版于1980年)。关于这两本著作前文已有较多介绍,此处仅作简要重申。霍氏的两本著作在跨文化传播领域产生了深远影响:一是霍氏提出文化价值维度理论影响了跨文化传播研究的方向,并在心理学、社会学、管理学等领域产生重要影 响;二是霍氏以大规模实证调查数据为依托建构自己的理论,对其后研究者的方法 论取向产生较大影响。

《与陌生人交流:跨文化传播的进路》(Communicating With Strangers: An Approach to Intercultural Communication)是古迪孔斯特和金荣渊(Young Yun Kim)1984年合作出版的跨文化传播理论著作。该书自出版后多次修订再版,目前最新版本是第4版,是古迪孔斯特的代表作,在跨文化传播研究领域影响深远。在该书前言部分两位作者开宗明义地提出,与以往大多数跨文化传播研究著作不同,本书聚焦于理论问题,致力于为人们更好地理解跨文化传播过程、提升跨文化传播有效性提供概念工具(Gudykunst&Kim,1997:xxi)。该书首次将跨文化传播研究建立在系统理论分析的基础上,使人们开始关注文化差异与冲突现象背后的原因和本质。

《跨文化传播的理论建构》(Theorizing about Intercultural Communication)是古 迪孔斯特主编的一部理论文集,出版于2005年。该书收录了跨文化传播领域重要学 者的18篇论文,是迄今为止跨文化传播领域最为系统和全面的理论文集。除第一章 导言外,其余各章详细呈现了涉及跨文化传播各个层面的17个重要理论,这些理论 可以归纳为七个大类:意义建构、沟通准则、文化模式、调整与适应、身份认同、人际传播的心理过程以及传播的群组与网络。在导言中,古迪孔斯特等人提出了跨文化传播领域理论建构的三条主要路径:一是在传播理论中将文化与传播过程整合为一体,二是设计理论来描述或解释跨文化差异,三是设计理论来描述或解释来自不同文化背景的人们之间的传播活动。但 也有研究者指出该书将相当一部分理论排除在外,缺乏多范式理论视野。

《文化差异管理》(Managing Cultural Differences)由菲利普·哈里斯(Philip Harris) 和罗伯特·莫兰(Robert Moran)合著,初版于1979年,目前更新到第9版,从第7版 起罗伯特·莫兰成为该书第1作者。该书作者注意到经济全球化背景下不同国家和地区之间的文化差异对工商管理和企业运营活动的影响,将跨文化传播与工商管理等学科相结合,提出了一套跨文化管理的新概念和新方法,案例详实,理论性与实践性兼具。该书第5版有中译本。

《跨文化传播与意识形态》(Intercultural Communication &Ideology)是英国语言 学家阿德里安·霍利迪(Adrian Holliday)于2011年出版的著作。霍利迪在书中表示, 我们应在意识形态起主导作用的全球政治不平等背景下审视跨文化传播,并以一种批判性的全球关怀视角来看待跨文化传播现象,许多被忽略的文化现象是因西方话语权挤压而边缘化的,因此我们必须真正了解那些来自边缘的文化。在该书中霍利迪还对关于文化和文化差异的流行论述表达了质疑和批判,他认为既往关于文化的流行叙述易导致我们有意无意地将异文化的他者当作文化匮乏者;而既往关于文化差异的主流认知则难逃文化本质主义的嫌疑,把一切跨文化问题都归结到文化差异上,忽略了社会、文化与人类互动的多样性和动态性,是一种新的刻板印象。学界对文化差异概念的“执拗”部分是出于对“可靠理论”的需求。

《理解跨文化传播:文化语法协商》(Understanding Intercultural Communication: Negotiating AGrammar of Culture)是霍利迪于2013年出版的著作。在该著作中,他 发展了自己在《跨文化传播与意识形态》一书中提出的“文化语法” (grammar of culture)概念,并以民族志叙事方式细致地分析了其在日常生活中是如何运作的。他指出:“这一‘语法’的突出特征体现在遍布于特定社会政治结构、潜在的普遍文化过程和特定文化产品等三个宽泛领域的个体和国家结构间松散的对话关系中” (Grammar of culture,时间不详)

《跨文化传播:一种话语进路》(Intercultural Communication: A Discourse Approach)是美国语言学学者斯克伦夫妇(Ron Scollon& Suzanne Wong Scollon)合作出版的专著,首版于1995年,最新修订版是第3版,为我们提供了从语言学视角看待跨文化传播概念及问题的指引。斯克伦夫妇从应用语言学背景出发,较为关注跨文化职业传播。他们认为,职业传播将人分为不同的话语群体或话语系统,因此一个人往往同时隶属许多不同的话语系统。一个话语系统包括四项因素:一组意识形态标准、独特的社会化实践、一套日常话语型构和一套关于面子关系的假设。在他们看来,跨文化传播在很大程度上是一种跨话语传播或者话语间传播(interdiscourse communication)。

《跨文化能力手册》(The SAGE Handbook of Intercultural Competence)是美国学者迪尔多夫2009年主编的一部关于跨文化能力方面的论文集。该文集分为跨文化能力的概念化、跨文化能力应用以及跨文化能力评估和研究等三个部分,共收录相关论文29篇。跨文化能力研究是跨文化传播的核心领域之一,该文集涵括了该领域研究者的新近研究成果,对理论研究者和跨文化实践者都具有重要的参考价值(霍夫斯泰德语)。

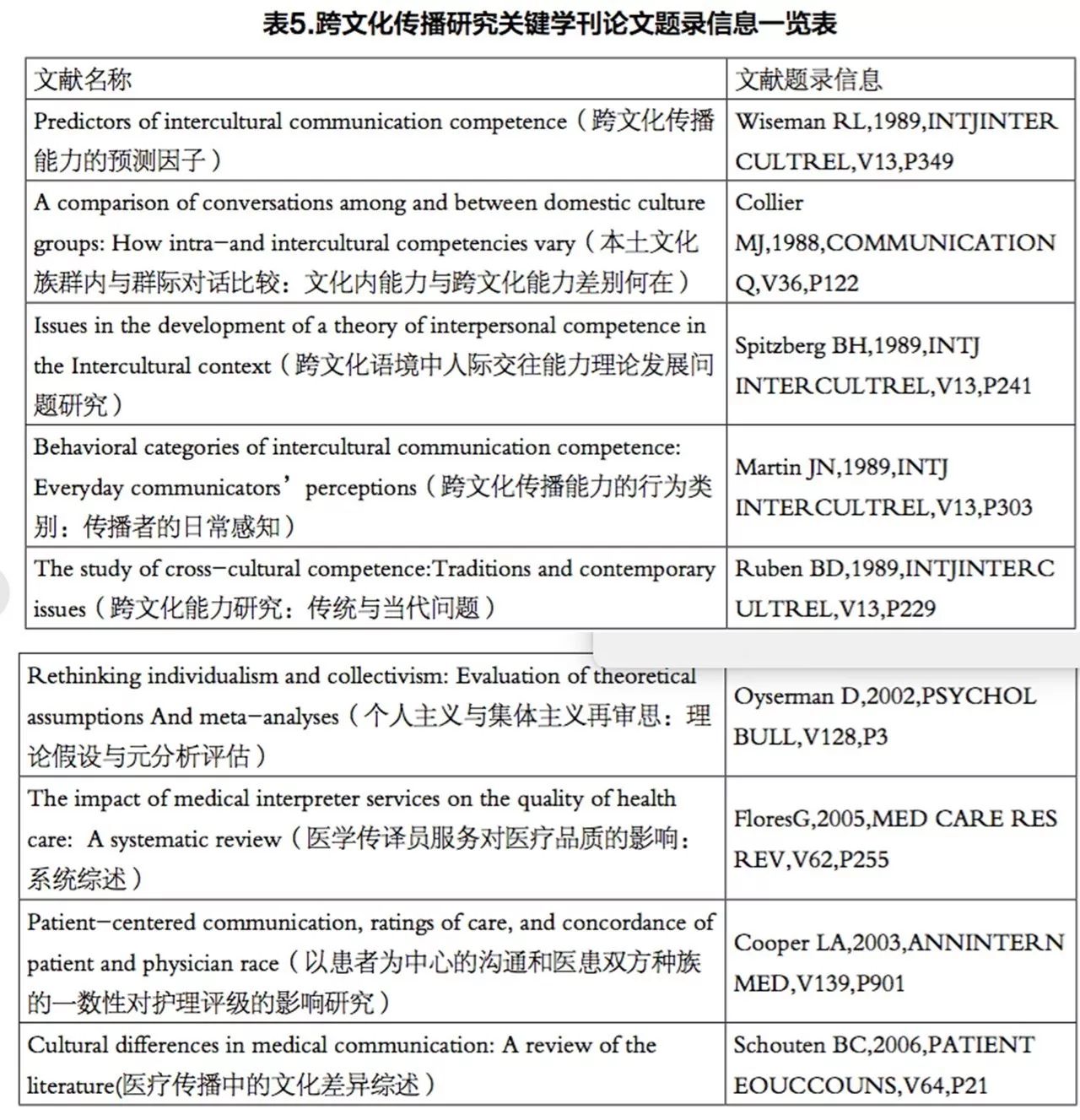

表5列举了表4中关键学刊论文的详细题录信息。跻身关键文献之列的9篇学刊 论文中,有5篇是关于跨文化传播能力主题的。与前述《跨文化能力手册》结合来看,我们不难发现能力研究(competence research)是跨文化传播研究的核心领域之 一。1989年《跨文化关系国际学刊》出版了以跨文化传播能力为主题的专刊(姜飞,2010)。该专刊共刊发了10篇相关论文,其中《跨文化传播能力的预测因子》《跨文化语境中人际交往能力理论发展问题研究》等4篇均成为跨文化传播研究领域的关键文献,从那时起跨文化传播能力研究蔚为主流,成为跨文化传播研究的主导方向之一。1989年也因此成为跨文化传播研究的标志性年份之一。

《个人主义与集体主义再审思:理论假设与元分析评估》是研究个人主义和集体主义文化差异及其心理影响的重要文献。达夫娜·欧伊瑟曼(Daphna Oyserman)等人在该文中提出了个人主义与集体主义作为基本心理范畴的理论意义,检视了个体主义与集体主义研究的三种主要方法,并通过文献回顾对个人主义与集体主义在自我概念、幸福感、归因方式、关系等基本心理层面所带来的影响进行了具体分析。(Oyserman,Coon&Kemmelmeier,2002)其余3篇文献均是围绕医疗传播(medical communication)中的语言、种族等文化差异问题展开的,这表明跨文化医疗/健康传播日益成为跨文化传播研究的一个重要分支。

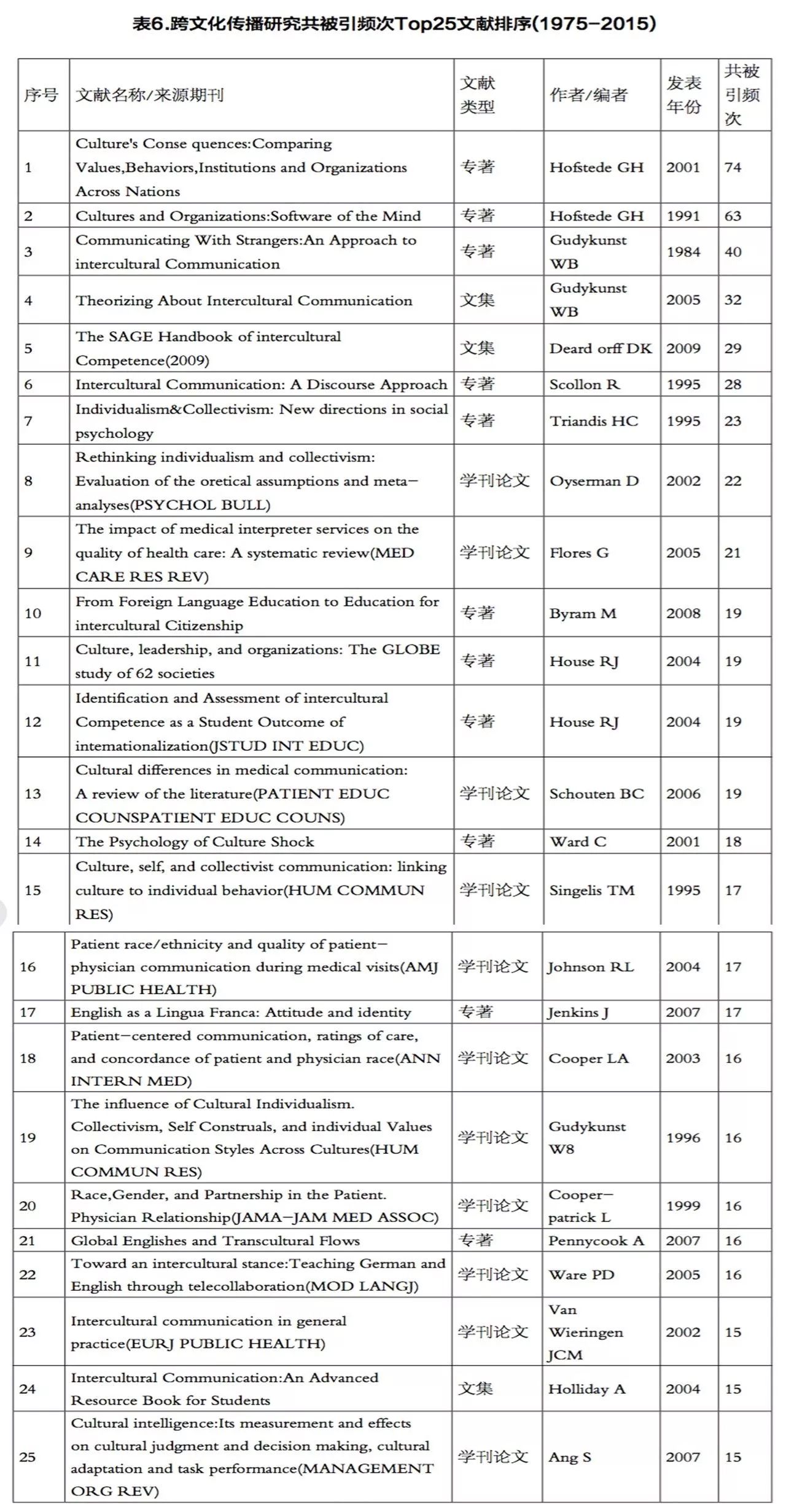

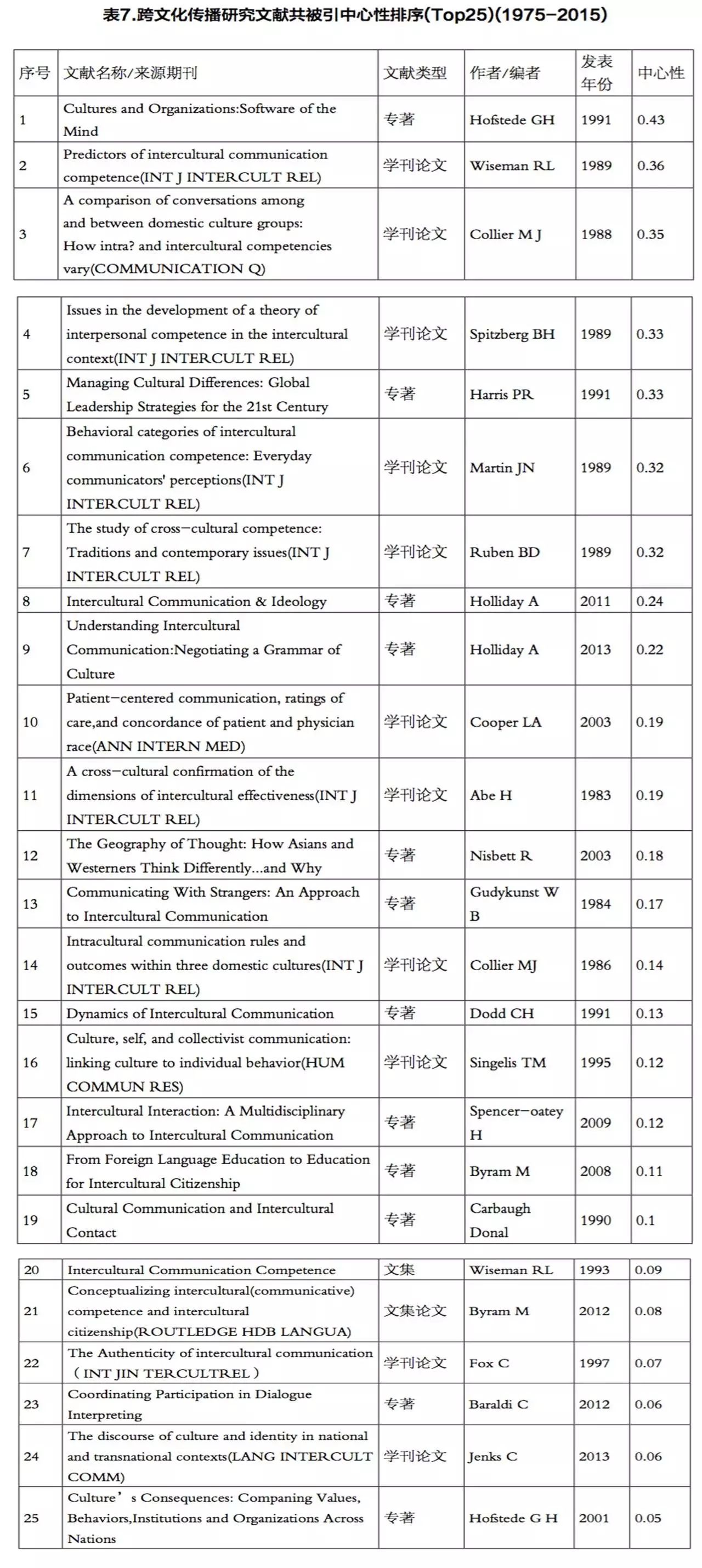

除上述关键文献外,表6和表7还分别呈现了共被引频次和中介中心性居前25位 的重要文献,包含文献名称、来源期刊、文献类型、文献作(编)者、发表年份等 题录信息,较全面地显示了跨文化传播领域的重要基础和前沿文献,对该领域后续 研究具有资料索引价值。

2.研究前沿探测

研究前沿是指“一组突现的动态概念和潜在的研究问题”。 在CiteSpace中,可通过两种方式进行研究前沿及其动态变化过程的识别:一是文献 共被引分析,二是主题词共现分析。

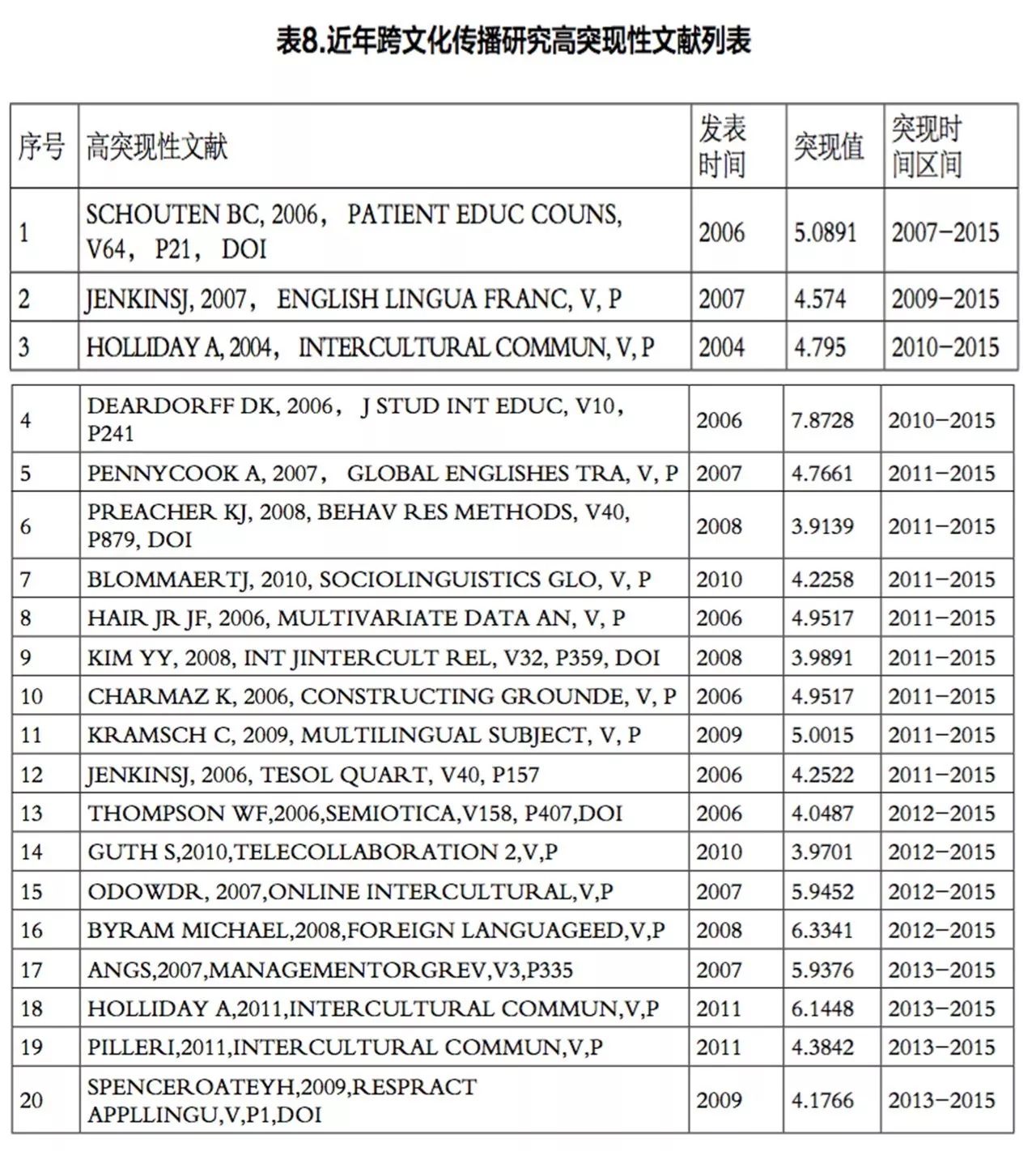

前者采用Kleinberg的突现检测算法(Burst Detection Algorithm)对那些在特定时 间段内引发学术共同体密切关注的、被引频次激增的文献,即突现性文献,进行识别,并以节点内部红色年轮为标示(见图5),引用激增持续时间愈长,该节点红色年轮愈厚。突现性文献包含突现值和突现时间两个维度,突现性高的文献意味着其在相应的时间区间里受到了格外的关注,一定程度上代表了所在研究领域在相应时间区间的研究前沿,其历时性演进则折射了一个学科或研究领域前沿热点的动态变化。由于篇幅限制,本文仅对代表当前研究前沿的高突现性文献进行列表展示(见表8),未对可反映跨文化传播领域研究前沿变迁轨迹的所有高突现性文献进行全景展示。

后者则是基于从文献标题、摘要和关键词中提取的主题词,构建共词网络,进而分析这些词所代表的主题结构的变化来识别研究前沿。在CiteSpace中,可以将所考察的时段进行切分,分别生成每一时间分区内的共现词网络快照(Snapshot),通过对不同时间区间内网络快照的对比分析,能够识别并历时性地呈现一个学科或研究领域的前沿热点的动态变化过程和知识演进脉络。

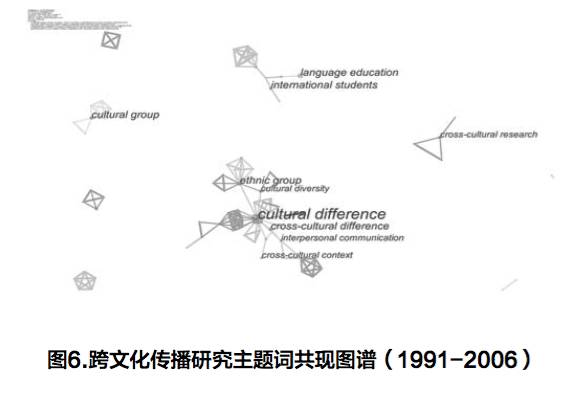

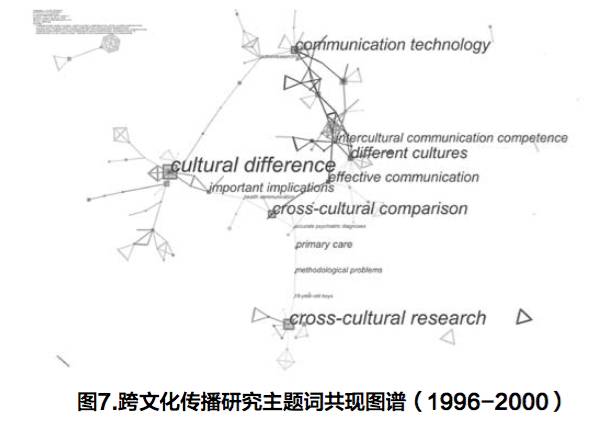

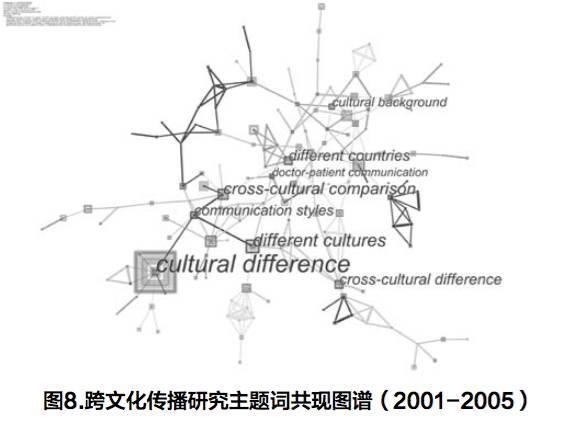

在CiteSpace中的“TimeSpan(时间范围)”分别设定为1991-1995、1996- 2000、2001-2005、2006-2010、2011-2015等5个区间,每个区间的“Years Per Slice”的值设定为1,节点类型设定为“Term(主题词)”,节点选取标准设定为 “Top50”,运行软件获得相应时段主题词共现网络图谱。此处以1991年作为起点进 行时间分区,是因为1975-1990年间文献过少,无法生成有价值的主题词共现图谱。

观察图6可以发现,1991-1995年间跨文化传播研究领域以文化差异 (culturaldifference)为中心,形成了较为简单的主题词共现网络。

图7显示,1996-2000年间跨文化传播领域形成了以文化差异、跨文化比较 (cross-culturalcomparison)、跨文化研究(cross-cultural research)、传播科技等为关键节点的主题词共现网络。文化差异研究在整个网络中仍占据主导地位。

图8显示,2001-2005年间“文化差异”这一主题虽然数量上仍然在增加,但在整个网络结构中的重要性有所减弱,而跨文化比较、文化背景和传播能力等研究主题更加受到研究者重视,在整个网络中重要性有所增加。

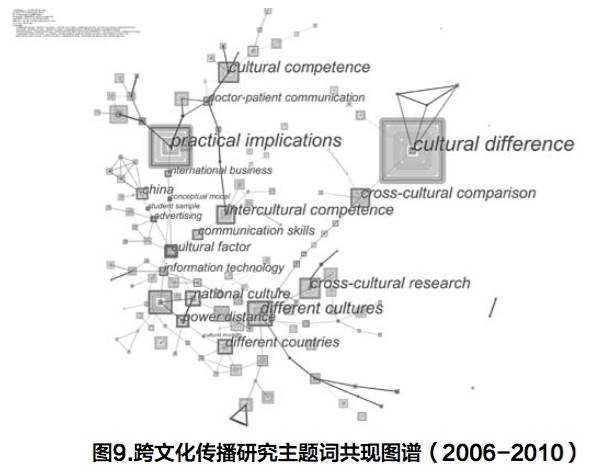

图9显示2006-2010年间 “现实意义(practicalimplications)”这一主题词异军突起,在整个网络中占据中心地位,这凸显了跨文化传播研究的实践导向特征;“文化差异”这一研究主题仍占据重要地位;跨文化能力、跨文化传播能力和文化能力等主题词为代表的“能力研究”在整个网络中的重要性进一步增强;传播科技在跨文化研究中的作用继续增强;跨文化比较研究的地位有所下降。

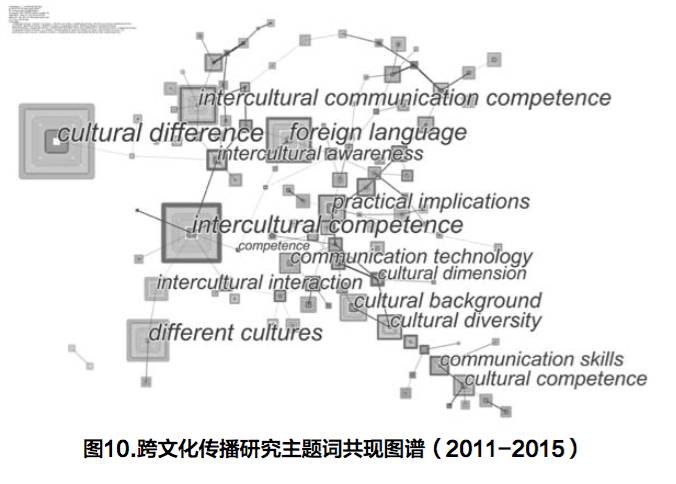

观察图10,我们可以发现2011-2015年间,跨文化能力研究在整个网络中已占据主导地位;文化差异研究在结构上则相对较为边缘化;“外语(foreign language)”这一主题词显著增加,表明跨文化研究在语言学中日益受到关注。

图6-图10展现了1991-2015年间跨文化传播领域的研究焦点从“差异研究”到“能力研究”的动态变化过程。换句话说,跨文化传播领域当前的研究焦点集中在跨文化传播能力研究方面。

3.从差异到能力:跨文化传播研究重心转移的内容及意义

1)文化差异:跨文化传播领域的现实基点和逻辑起点

就现实背景而言,跨文化传播是因应二战后欧美尤其是美国政治、经济力量向全球伸展的现实情势而发展起来的新兴领域。具体而言,推动美国跨文化传播不断发展的现实因素包括:二战以后以欧美国家为主体的国际体系建构者开展外交和国际交流的需求迅速扩大,文化差异带来的交流障碍成为其需要克服的首要问题;20世纪六七十年代跨文化旅居、移民带来的文化适应和族群融合需求;20世纪七八十年代以来经济全球化导致的跨文化理解和跨文化管理需求。

就学理层面而言,跨文化传播研究致力于比较不同文化之间的传播模式,考察来自不同文化的人如何在互动中展现其文化和传播模式,并研究特定语境下这些文化和传播特色如何影响人们的互动。(Levine, Park,& Kim,2007)有研究者直截了当地指出文化差异而非文化共性才是跨文化传播领域的基本前提,跨文化传播研究面临的第一个核心议题便是文化差异问题,这成为许多学者开展跨文化传播研究的现实基点和逻辑起点。

有研究者尝试对不同国家/民族的文化在价值类型和行为模式方面进行概括与建构,以便对差异进行识别和确认。对文化差异的辨识和确认为人们协调和管理双方互动提供了坐标系。这背后的基本假设是,文化差异是影响双方互动的障碍,了解两种文化在价值和行为上的差异有助减少传播过程中的障碍和不确定性。因而文化差异确认和管理便成为跨文化传播研究的基本命题。