转载:“卫星与网络”微信公众号

来源:《测绘与空间地理信息》

作者:

梁泽浩(中国海洋大学海洋地球科学学院)

王晋、李广雪(中国海洋大学海底科学与探测技术教育部重点实验室)

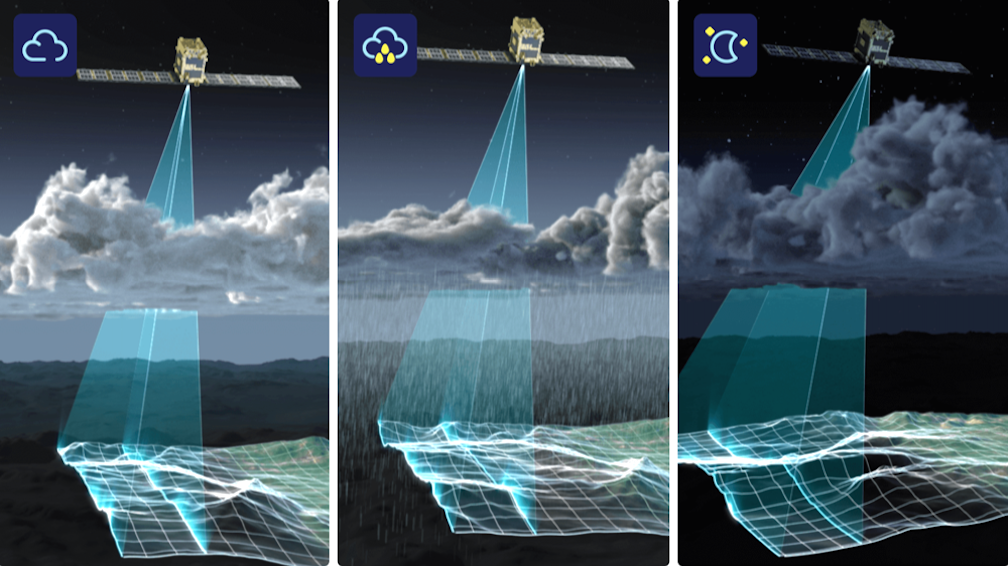

SAR是一种主动式微波遥感技术,具有不受气候和环境影响、能够长时间稳定连续地获取地表信息等优点。近些年星载 SAR及其衍生技术不断发展,被广泛应用于农业、林业、海洋、灾害监测等多个领域。本文首先对比光学遥感,介绍了 SAR遥感的特点、SAR卫星的发展概况及全球主要星载 SAR系统,其次分类总结了各种SAR衍生技术及应用领域,最后综合上述内容对星载 SAR技术的发展趋势做出展望。

“SAR”“InSAR”“D- InSAR”这些词近些年来经常出现于地质灾害、环境监测与资源勘查等领域,那么 SAR 究竟是什么? InSAR、D-InSAR 是什么技术? 它们又如何应用于这些领域

?

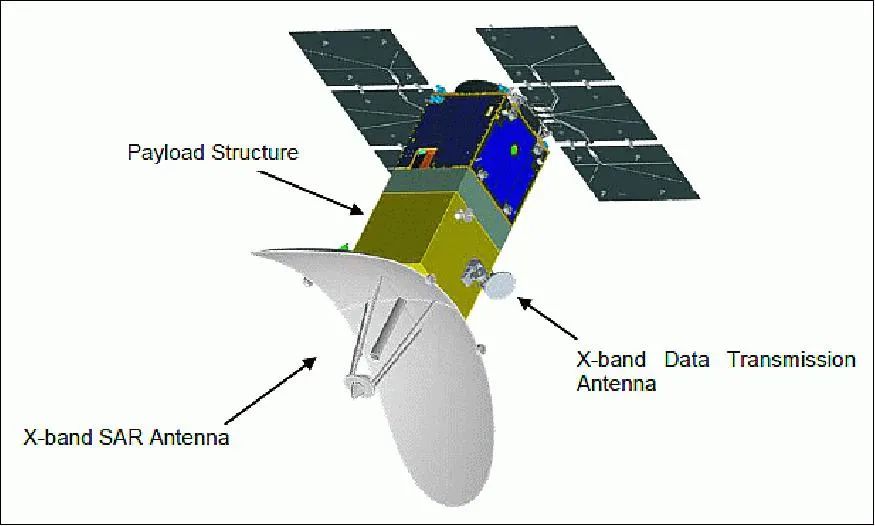

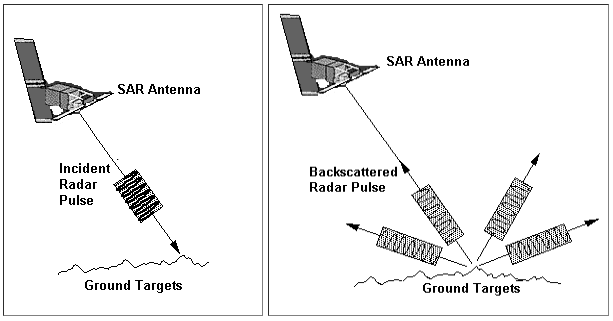

早期的雷达系统是真实孔径雷达(Real Aperture Radar-RAR) ,影像分辨率与天线长度成正比。为了得到较高分辨率的影像,需要增加天线的物理尺寸,因此限制了RAR的发展和应用。为了解决该问题,合成孔径雷达( Synthetic Aperture

Radar

,SAR) 利用一个小天线作为发射信号源及接收单元,通过小天线在轨道上的不断移动,实 现了在不同位置接收地面回波信号,然后对回波信号进 行解调压缩处理,得到较高分辨率的影像。

SAR 作为一种主动微波遥感成像雷达,与光学遥感特点不同的是,SAR 遥感具有全天时、全天候工作的能力与一定的地表穿透能力,弥补了光学遥感和红外遥感的不足。SAR 接收的回波信号可以记录地物反射雷达波的振幅和相位信息。其中,振幅反映的是由于地物复介电常数和表面粗糙度的不同而造成的雷达波后向散射系数的差异,可以分析地物物理属性和表面结构;相位则反映了由于地物位置的不同而造成的回波波形的差异,可以计算地物与观测平台的距离。基于这些优势,SAR 近些年得到了快速的发展,在许多领域都有了广泛而深入的应用。

近 20 年来,世界各国和各领域对多元空间信息的需求日益增加,随着卫星发射技术的成熟,星载 SAR 技术在对地观测领域的技术革新与实际应用也逐渐变成研究热点[1]。本文在分析介绍 SAR 影像特点、星载 SAR 发展历程及主要星载 SAR 系统的基础上,总结了 SAR 技术的分类与 SAR 数据在不同领域的具体应用,并对 SAR 技术的发展前景和趋势提出笔者的观点。

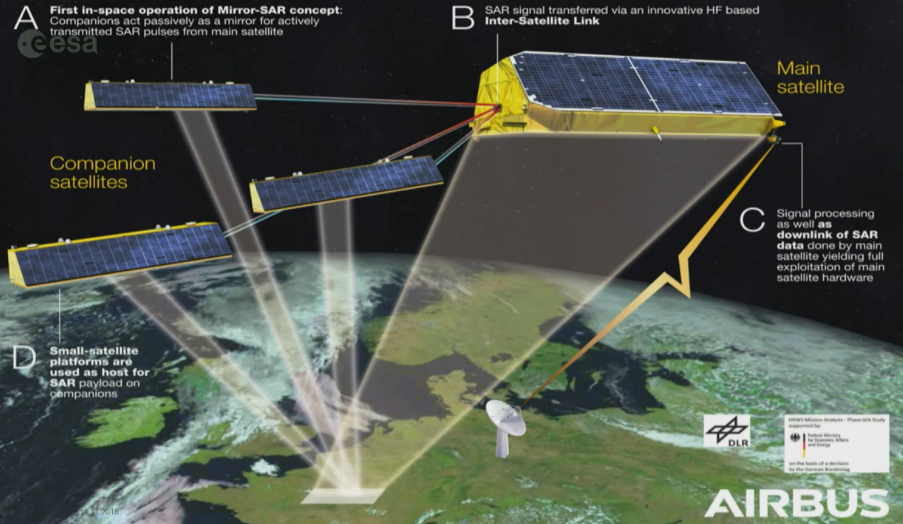

SAR 自 1951 年提出至今已经发展了 60 余年,星载SAR 技术的发展更是突飞猛进,日趋成熟。回顾其发展历程,大致可划分为 3 个阶段: 1951—1990 年主要是美国在对 SAR 进行研究,技术还处于研究和实验阶段;1990— 2000 年 SAR 技术逐渐成熟完善,美国、欧洲、加拿大、俄罗斯、日本等国家和地区都开始了 SAR 卫星的研制和应用;2000 年以后,中国、韩国、印度等国家也先后发射了SAR 卫星。尤其是近些年,各国对于卫星遥感技术更加重视,SAR 作为对地观测的重要手段也逐渐成为研究的热点。为了将全球各个国家的 SAR 卫星发展历程梳理清楚,本文归纳整理了具有标志性意义的主要星载 SAR 系统。

在早期,对于 SAR 数据的应用大多是使用单幅影像, 利用其相对于可见光遥感的优势作为一种补充观测数 据。

后来逐步出现了干涉、差分干涉、时序干涉、极化干涉等技术,可以获取高精度的地表、地物的结构参数及形 变信息。

本节从技术分类的角度介绍各星载 SAR 技术及应用。

对于单幅 SAR 数据的应用,主要是进行地物分类以及目标识别。由于物体表面结构和复介电常数的差异, SAR 可以对区域构造和岩性细节进行分类,辨别各种地形、地貌特征,有效地应用在岩性分类、地质构造填图以及地震带确认等工作中;在目标检测上,SAR 可进行海上的船舶监测和识别、溢油探测、陆地车辆等移动目标监测;通过建筑物的叠掩和阴影,SAR 可以对建筑物的三维信息进行提取;在一些突发灾害后可以对受灾情况进行监测,如对建筑损毁状况、滑坡、堰塞湖等进行受灾前后的对比评估;SAR 还可以结合 DEM 进行精确的坐标定位。

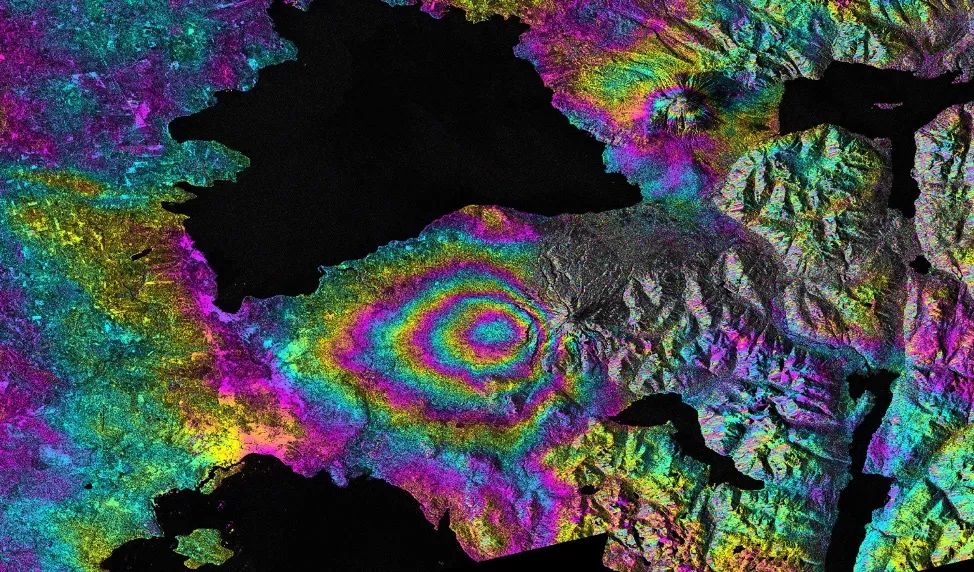

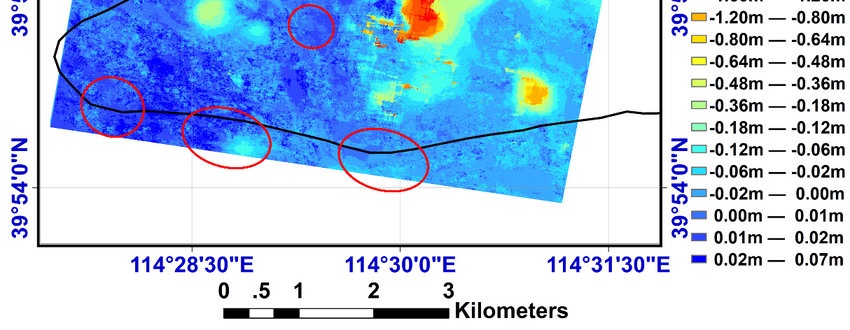

干涉测量是获取同一区域范围的两幅 SAR 影像并进行相干处理,利用干涉相位反演真实的地面高程信息。InSAR 初期主要利用相位高程信息进行 DEM 生成和制图。随着D-InSAR 的出现,应用扩展到了地面沉降监测、地震形变场反演、山体滑坡和火山活动监测等方面,因为 微波波长为毫米至厘米级,理论上的差分相位可以捕捉 到毫米至厘米级的地表形变信息。正是由于具有这种精 确测量各个地物之间的三维位置以及变化信息的能力, 使得D-InSAR 技术被地质灾害监测所青睐,目前的研究重点在于去除大气延迟相位和时空失相干问题。

为了解决地表形变导致的相位失相干问题,出现了永久散射点干涉测量 短基线干涉测量以及相干永久目标分析干涉测量等干涉叠加技术。干涉叠加技术可以同时处理多幅影像,对研究区进行长时间的时序监测,克服了D-InSAR中出现的大气延迟误差以及失相干问题,大大改善了D-InSAR 在地质灾害,特别是小型地质灾害的监测能力。因为其具有高分辨率和毫米级形变精度, 对于掌握地面的动态变化以及原因分析有很大帮助,所 以其主要应用于城市、矿区地表形变的监测分析。

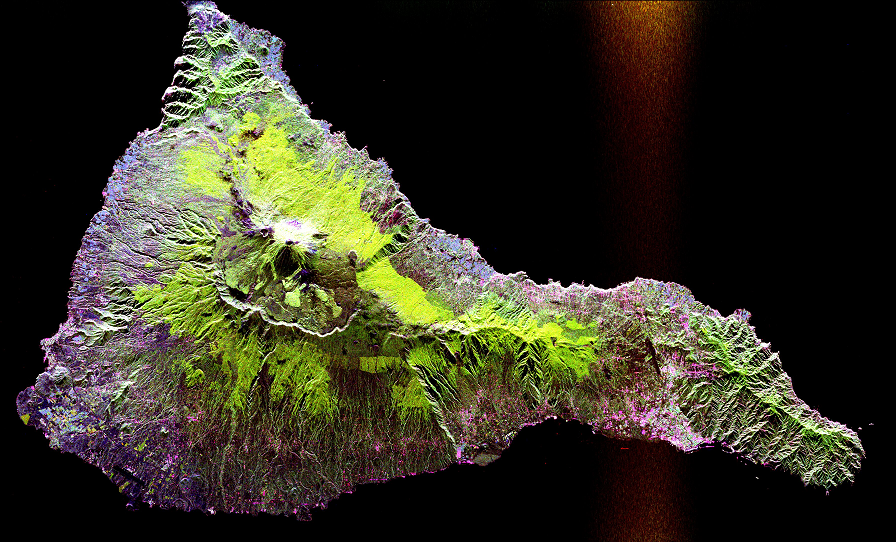

极化干涉 SAR 是极化 SAR 与干涉 SAR 技术的结合, 其充分利用了干涉测量结果随极化变化的特性,可以同 时提取散射体的空间结构特征和散射信息。如在森林高 度的反演过程中,它不但具有干涉 SAR 对森林散射体空间特征的敏感性,同时具有极化 SAR 对森林散射体形状和方向的敏感性,还可采用散射矩阵分解技术分离多种 散射机制下森林结构的相位中心。

SAR 层析技术的原理是通过对同一目标地物的多角度的干涉测量,反演其在斜距方向上不同高度的散射值[6]。随着 SAR 系统的不断成熟和处理技术的进步,可参与相干层析的 SAR 数据不断增加。当基线数量增多后,就实现了在不同角度对目标三维信息的获取,高质量多基线 SAR 影像使得层析技术对垂向结构的重建成为可能。该技术可应用于城市地表形变监测、森林垂直结构估计、生物量估计、冰川变化监测等领域。

不同农作物的冠层结构、几何特性和介电特性在SAR 图像中表现出不同特征,这就可以作为农作物的分类依据。研究证明,将光学遥感、地面监测以及 SAR 数据结合可显著地提高农作物的分类精度。如通过后向散射差异可以区分水稻的种植方法,这样就可以对不同季节、不同环境的水稻种植进行规划和管理。该方法同样可以应用于农作物发育状况的监测,农作物的发育可从生物量、株高、密度等参数体现,这些都和播种天数有明显相关性。此外,SAR 影像还可以对土壤湿度和植被含水量进行评估。

在土地覆盖变化监测和地物类型划分时,利用多频率、多极化 SAR,结合光谱特征、纹理变量信息和极化属性可保留地物几何特征,在一定程度上避免了噪声干扰, 帮助分析目标的多种属性,提高分类精度。此外,相比于单时相分类,利用多时相干涉 SAR 的数据得到的分类结果更加精确,也可以更好地分辨随时间变化的土地覆 盖情况。

在地质勘探方面,雷达的大范围高精度探测能力得 到了体现,利用 SAR 数据可以分析地貌特征和构造现象, 甚至可以对岩体岩性和浅部埋藏地质体进行初步解译。例如对断裂信息的提取,高精度解译其走向和分布;对区域构造、地形地貌、地层和岩体等做研究。利用 SAR的浅地层穿透能力还成功地进行过尼罗河地下古河道变迁的考察以及沙特阿拉伯半岛的失落古城———乌巴城的发掘。

在大范围森林覆盖变化的监测中,SAR 数据有巨大应用价值。

研究证明,利用图像强度、纹理特征以及时间序列图像分析等多变化检测特征融合的方法,可有效地提高毁林检测性能。

利用 SAR 数据不仅可以监测森林面积,而且可以获取垂向信

息,进而反演森林高度、森林蓄积量等指标,为有效地管理和保护森林、预防灾害发生提供科学依据。

在不方便人员到达的地区使用 SAR 卫星的监测数据可以安全地获得形变的高精度资料,根据 SAR 对受灾地区的状况进行监测,方便指导救灾,也可以帮助进行灾后的分析和研究。如对于地震灾害,可根据 InSAR 获得的位移场估算震源参数,对地震的同震和震后形变进行反 演,帮助了解地震、分析地震的过程和机制。除了地震反演,SAR 还可以帮助对城市地表沉降、矿区沉降、滑坡、洪水、火山和台风等灾害进行监测,利用多时间序列 SAR 数据使用分类算法可以获取洪水的演进变化,监测地表 沉降的动态和滑坡形成过程,获取台风时的海面风速信息等。

SAR 数据在建立地面数字高程模型方面具有监测精度高、范围广、全天时全天候等优势,是非常具有发展潜力的对地观测手段,高分辨率 SAR 数据完全满足对于生成高精度 DEM 的需求。

利用 SAR 获取的 DEM 数据具有更高的时效性,与研究区的真实地面状况更加吻合。

冰川和积雪是重要的水资源,非常易受气候变化的影响,SAR 技术可以对其进行监测,反演气候水文循环的变化过程。利用 SAR 数据可以进行海冰分类,对海上浮冰进行监测,区分海冰类型,帮助对海冰冰情进行评估。通过 SAR 图像可以对冰川地貌进行识别和绘图,包括对沉积物、冰碛物、岩石露头和冰川冰的高精度分类提取。SAR 还可以对冰川的变化进行动态监测,研究冰川流速与温度、季节、地理位置和地貌条件等多种因素的关系, 绘制极地海冰高分辨率运动场,对极地海冰的运动特征 进行描述。

融雪过程中积雪液态水含量和表面粗糙度发生显著变化,SAR 传感器收到的后向散射随之发生变化。利用这种特征可以对积雪中干湿雪进行区分,识别出冰雪融化中的融雪阶段,进行融雪前后的比较,监测冰雪融化过程。这对于掌握积雪变化规律,避免雪崩和融雪洪灾等具有重要意义。