本公众号持续推送舆情素养和危机管理的文章以及故事,欢迎关注!

↑↑↑↑

盘点过去一周的网络舆情,感觉有两个城市值得谈谈,它们困于舆情,一直没有冲出负面舆情的重围。

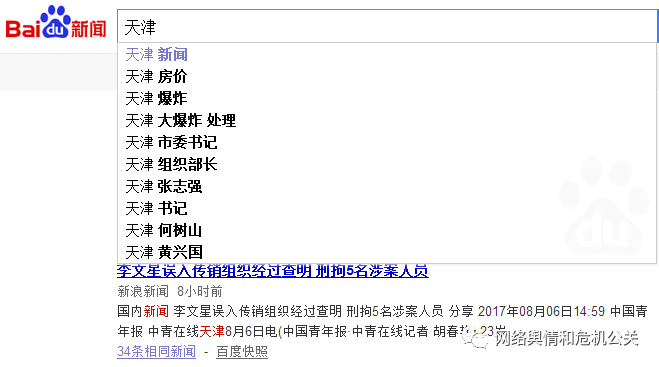

一是天津。

因为一位大学生之死,作为传销窝点的天津,又陷入舆情漩涡。虽然该市政法委书记发出动员令:决战

20

天,捣毁传销

窝点,但是人们不会为此感动,而只记住了这位大学生的死亡和天津有关联。自从有人说天津是一座“没有新闻的城市”后,它就背上了这个灰色的标签。而且重要的是,一件舆情爆发,会唤醒更多的知情人继续揭露城市的不堪内幕。刚有人又站出来说,不止李文星,还有一个山东人张超在天津误入传销死亡。我们注意到,在大数据时代,搜索引擎一直在推荐人们留意城市的伤心往事。

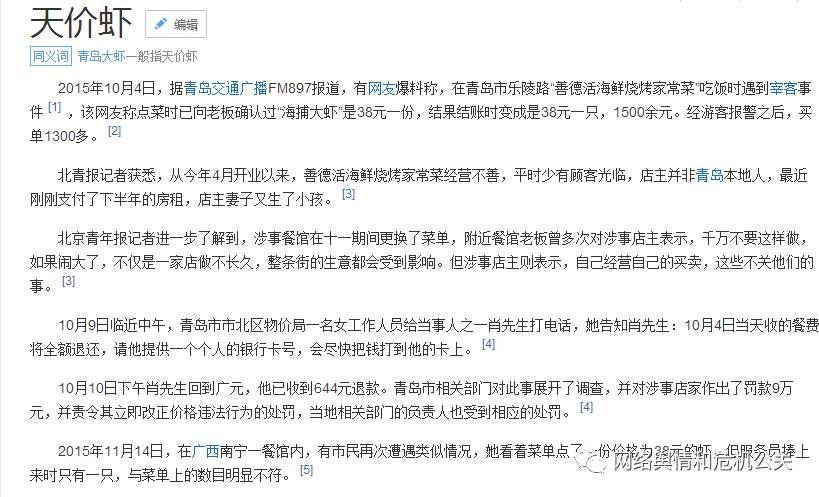

二是青岛。

上一周,青岛又是因为大虾,闯入公众视野。一位西安游客在消费了大虾之后,因为价格太高而进行投诉,结果引爆舆情。当地政府部门赶紧出面,协调商家退钱,并顺便让商家停业整顿。人们同样不会感于当地的出手迅速,而是想的是:又是青岛,又是大虾?人们瞬间想到的是两年前的天价大虾案。

(

青岛天价大虾,竟然成了百度百科词条

)

一件舆情很容易重新定义一座城。

这其实就是网络舆情的一个典型特征,会根据事件性质,狗皮膏药一样给你烙上一个情绪化的标签,而且这种标签往往是灰色的、负面的,最终变成根深蒂固的城市成见。无论这座城市之前做了多少正面的努力,之后又做了多少挽救举措,可是每次出现这个标签,我们就联想起这个城市以及它的一切负面灰色回忆。人们的大脑,总是自带流量和链接。除了天津和青岛,类似的城市还有南京。

我生活于南京十多年了,这是一座很有抱负的城市。相较于天津是一座“没有新闻的城市”,南京是一座特别“有新闻的城市”,而且故事还挺多。天津对于新闻都采取压制和删帖的做法,而南京面对影响巨大的负面新闻,感觉似乎一直在放任自流,无论是“彭宇案”,还是后来的打小护士案,乃至宝马撞人案,南京对于城市形象危机案件的处理,也是大大咧咧的。如今人们想到宝马撞人、老人倒地啥的,总是想到南京。就我的认知范围看,省城的重大舆情管辖权一大半不在地方主政者手里,而在省一级领导手里,这带来的后果就是上头婆婆多,反倒效率低下。

网络舆情一旦给你贴上了标签,是很难洗白的。

这是让人无奈的地方。我们看到,天津和青岛两地有关部门都及时进行了响应,做法也符合舆情管理的方向,可是人们的“刻板印象”并没有得以缓解。比如天津,虽然是雷厉风行清除传销窝点,可是人们会想:早干嘛去了?不过是网络舆情爆发后的马后炮!青岛虽然又是退费又是整顿,可是整体上,人们关于高价大虾的记忆又被强化了。

何以出现这种情形?自从“后真相”(

post-truth

)一词横空出世并被世人关注之后,人们恍然大悟,开始将网络舆情的爆发和社会心理联系了起来。网络上不是讲理的地方,常常不适合“晓之以理”,而特别适合“动之以情”。因为网络舆情的爆发,常常是击中了社会心理长久郁积的一个“深水炸弹”,是一种社会情绪的大释放和大发泄,至于这种“地火”选择在哪个城市火山爆发,完全是看哪个城市撞在枪口上,成为第一个牺牲品。

比如,

2015

年青岛天价大虾舆情爆发,它是引爆了这样的敏感社会心理:每年假期总是会有宰客事件发生,让人无奈却又只能逆来顺受。整个社会心理都在寻找一个愤怒的发泄口。结果,此时青岛天价大虾事件爆发了,完美迎合了这种社会心理期待,立马获得了野火般的传播,成为全国上下人人皆知的重大舆情。人们将所有的愤怒和无奈化作转发和吐槽的力量,不搞出点事绝不罢休。凑巧的是,当地舆情处置反应太慢,迟迟未见结果,又引发了更大的舆情怒火,结果不光青岛,连“好客山东”都遭到池鱼之灾。

再如天津,多年来正面事件乏善可陈,负面新闻屡屡爆发。根据“破窗理论”,网民会预期天津再次爆发大事件。此次李文星之死,舆情矛头本来是对准

BOSS

直聘平台的,该平台也紧急进行了蹩脚的网络危机公关,可是舆情突然就转向火烧天津了。因为一个小小的平台承载不了舆情之重,网民需要寻找更大的“财主”来托底,结果人们通过直销这个灰色线索,发现又是天津,而且竟是窝点,结果就万炮齐轰了!

BOSS

直聘平台应该到天津卫拜码头,磕头烧香,感谢其舍身拍马来救。

从上面分析我们看到,

网络舆情的背后是无数个网民在发帖、顶帖和转发,是一种社会心理和集体意识的澎湃和涌动。

因此舆情经常性地表现出情感性、情绪化的特点。这种情感爆发推动下的舆情,如同内燃机带动的机车,经常是向前碾压或者导致颠覆式的后果,体现为社会变革的动能。正如最近读到的一篇文章所说的,情感煽动和号召在革命运动中的作用,无可替代。网络舆情的影响力非常巨大,就是因为其内在的情感和情绪化机制,外化为一种改变社会的强大动能。其巨大的正功能正如其巨大的负面效应,都是不容忽视的社会力量。

依据舆情的这个特点,我们也可以解释,

为何眼下的谣言越来越多,而且辟谣越发困难。

移动互联网已经成为网络舆情的策源地,而这个策源地为微信、今日头条等少量平台所把持。我们原来以为,网络舆论场就是一个生态闭环的大池塘,只要鱼类、水草等门类齐全,池子就有自净功能,也就是说,网络谣言可以寄望于清者自清、浊者自浊的信息对冲机制和自净功能,完成谣言的死亡周期,然后真理大行其道。但现在看来,这个理论彻底失败,败于朋友圈的强大圈子。这个池子理论怎么也没预料到,在朋友圈出现后,池子里的鲤鱼、鲫鱼不再四处巡游,而是各自集聚在一起,形成了各自孤立的小生态圈子。鲤鱼圈传着鲫鱼的谣言,鲫鱼圈传着鲤鱼的谣言,各自都根据自己的情感选择性地接受信息,即便某个信息来源可疑,但它正对我的胃口,符合我的预设,我就敞开接受还无偿转发。今日头条也导致了“信息茧房”现象,和朋友圈的小生态如出一辙。结果就是缺乏信息对冲,使得社交网络成了谣言的温床。

辟谣难还在于,今天的平台时代已经大大超越了传统的管理部门信息管控的时代,传统的信息管控手段已经无能为力。信息的生产、管理、传播和定义的权力,在今天已经发生了巨大的转移,从传统的官方转移到了民间和平台,这种权力转移的进程还在继续,或将带来部门权力的消长变迁。但是由于国家依然未对平台赋权,赋予他们进行信息管理和社会整合的权力功能,导致国家权力和巨大平台之间出现断裂,诸如辟谣之类的社会整合功能难以进行。