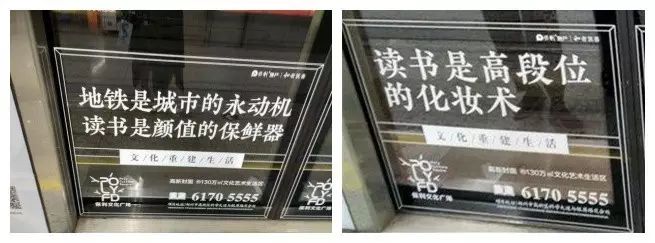

这两天郑州地铁劝人读书标语走红,标语有“读书是高段位的化妆术”,“读诗三百首,不做单身狗”,还有“地铁是城市的永动机,读书是颜值的保鲜器”,“P图美颜爽一时,读书气质美一世”,“读书有三好,有品,经撩,笑点高”等等,大都是从读书的功用上来说的。这些话看似新鲜,其实前人都说过了。不妨一一来看。

▼

读书是颜值的保鲜器

读书是高段位的化妆术

黄庭坚说,“

士大夫三日不读书,则义理不交于胸中,对镜觉面目可憎,向人亦语言无味。”

这句话里就藏着“读书是颜值的保鲜器”的道理。三天不读书,都不能照镜子,自己对自己都看不下去,不仅看不下去,简直是面目可憎。

反过来讲,读书多不仅能保颜,还能化妆,所以地铁标语中那句“读书是高段位的化妆术”所言不虚。电影《卡萨布兰卡》有句台词说:

你现在的气质里,藏着你走过的路、读过的书、爱过的人。

读书至少占据你气质的三分之一,这个分量不小了。

苏轼就说过“

粗缯大布裹生涯,

腹有诗书气自华”,三毛也曾说:“读书多了,容颜自然改变

,许多时候,自己可能以为许多看过的书籍都成为过眼烟云,不复记忆,其实它们仍是潜在的,在气质里、在谈吐上、在胸襟的无涯 ,当然也可能显露在生活和文字中。”

举例如酷爱读书和写作的王小波,他自己也直言不讳说自己是骆驼,长得奇丑。关于他的长相,妻子李银河在《悼小波》一文中也委婉地说:

我们两个都不漂亮。

他的长相……实在是种障碍,差一点就分手了。

作家刘心武回忆自己第一次拜访王小波时称自己一开门就“吓了一跳”,“没想到他这么高”,“不客气地说,觉得丑,而且丑相中还带着一点凶样。”可是,王小波的“丑”与“凶”都没有妨害他成为人们喜爱的人。

人们为什么喜欢他呢?有一个公认的答案是:他很有趣。他为什么就那么有趣呢?难道是天生的?了解小时候的王小波的人都能证明,那时的他要么是个捣蛋鬼要么是个闷葫芦,跟有趣还有十万八千里的距离。

经调查,他的有趣还要归功于读书,读书是他一辈子引以为乐的事。他说:“作为一个有趣的人,我当然不会放弃阅读这种获得有趣的机会。”

随便列举几本对他影响很大的书吧。比如杜拉斯《情人》 ,他说:“读过了《情人》,就算知道了现代小说艺术;读过道乾先生的译笔,就算知道什么是现代中国的文学语言了。”“另一篇使我终身受益的作品是查良铮的(穆旦)先生译的《青铜骑士》。”另外让他格外推崇的是卡尔维诺。卡尔维诺文笔的轻快直接影响了王小波的文学创作,使他的作品让人读来有一种飞翔的感觉。

说了这么多,无非是想说,

在这个以颜值论断人的社会,像我这样长得丑的人,如果不读书,恐怕是很没有安全感的。正所谓“人丑就要多读书”嘛。

▼

读诗三百首

不做单身狗

这句读诗三百首,应该是出自古代一句谚语——“熟读唐诗三百首,不会吟诗也会吟。”

这句话出现在蘅塘退士选编的《唐诗三百首》序言中。至于读诗和单身狗之间其联系何在,我想也不难理解。古今中外,那么多情诗为何而作?当然是爱情。有了爱情,就告别了单身,这是自然之理。

距今最遥远的诗歌总集《诗经》首章就有“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑”的诗句。两汉时期的《涉江采芙蓉》又道尽了异地恋的辛酸——“同心而离居,忧伤以终老”。现代诗里,舒婷的《致橡树》几乎描绘出了爱情最美好的样子:

我如果爱你——

绝不像攀援的凌霄花,

借你的高枝炫耀自己;

我如果爱你——

绝不学痴情的鸟儿,

为绿荫重复单调的歌曲;

也不止像泉源,

常年送来清凉的慰藉;

也不止像险峰,

增加你的高度,衬托你的威仪。

……

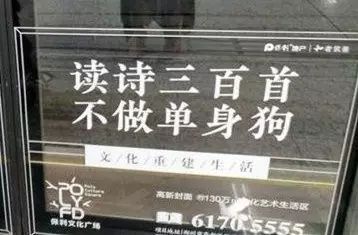

舒婷 叶芝

至于外国诗歌里,叶芝那首《当你老了》更是人尽皆知。

当你老了,白发苍苍,睡意朦胧,

在炉前打盹,请取下这本诗篇,

慢慢吟诵,梦见你当年的双眼

那柔美的光芒与青幽的晕影;

多少人真情假意,爱过你的美丽,

爱过你欢乐而迷人的青春,

唯独一人爱你朝圣者的心,

爱你日益凋谢的脸上的衰戚;

当你佝偻着,在灼热的炉栅边,

你将轻轻诉说,带着一丝伤感:

逝去的爱,如今已步上高山,

在密密星群里埋藏它的赧颜。

(飞白 译)

情诗力量之大,还足以挽回一个人的心。

司马相如代阿娇作《长门赋》换回皇帝宠爱。

《长门赋序》云:

孝武皇帝陈皇后时得幸,颇妒。别在长门宫,愁闷悲思。闻蜀郡成都司马相如天下工为文,奉黄金百斤为相如、文君取酒,因于解悲愁之辞。而相如为文以悟上,陈皇后复得亲幸。

赋中“忽寝寐而梦想兮,魄若君之在旁。”“妾人窃自悲兮,究年岁而不敢忘。”等句子感人至深。

有趣的是,司马相如妻子卓文君也是靠一首诗重新挽回了爱人的心。

这首诗叫《数字诗》:

司马相如与卓文君

一

别之后,

两

地相思,

只说是

三四

月,

却谁知

五六

年,

七

弦琴无心弹,

八

行书无可传,

九

连环从中折断,

十

里长亭望眼欲穿,

百

思想,

千

系念,

万

般无奈把郎怨。

万

语

千

言说不完,

百

无聊赖

十

倚阑,

重

九

登高看孤雁,

八

月中秋月圆人不圆,

七

月半烧香秉烛问苍天,

六

月伏天人人摇扇我心寒,

五

月榴花如火,

偏遭冷雨浇花端,

四

月枇杷未黄,

我欲对镜心已乱,

忽匆匆,

三

月桃花随水转,

飘零零,

二

月风筝线儿断,

噫!

郎呀郎,

恨不得下

一

世你为女来我为男。

爱情一直都是诗歌的重要主题。朋友们,多读诗,多写诗,单身狗们脱单有望,刚分手的复合有盼。

当然,这里所说读诗三百首并不限于三百首,甚至也并不限于读诗。一个人只要愿意读点东西,他就等于给了自己增添无穷魅力的机会。

▼

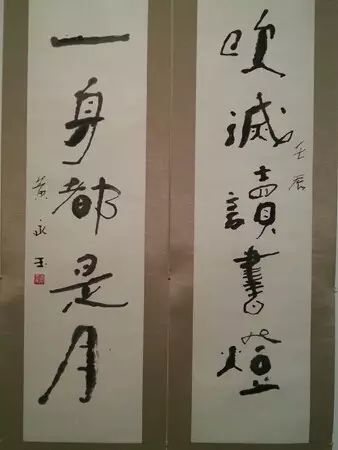

吹灭读书灯

一身都是月

这两句话,黄永玉先生写过字。

黄永玉先生字

如何理解这两句话呢?大体上可以有两种,一个是说读书读到很晚,伴着月光入眠,那种人生的充实和惬意,非其他事情可以想比。

或许,也可以说,读书人就像明月一样敞亮,灯虽然灭了,但光芒还在。

有一篇文章叫《我害怕阅读的人》,文中说:

我害怕阅读的人。当他们阅读时,脸就藏匿在书后面。书一放下,就以贵族王者的形象在我面前闪耀。举手投足都是自在风采。让我明了,阅读不只是知识,更是魔力。

他们是懂美学的牛顿。懂人类学的梵谷。懂孙子兵法的甘地。血液里充满答案,越来越少的问题能让他们恐惧。彷佛站在巨人的肩牓上,习惯俯视一切。那自信从容,是这世上最好看的一张脸。

人的魅力的确能通过读书而由内而外的散发出来。

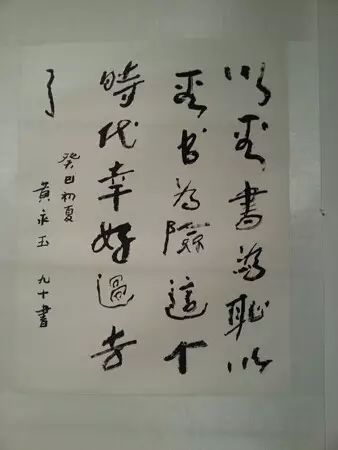

上文既然说到黄永玉先生的字,他还有一幅字写关于读书的,十分有趣:

“以看书为耻,以看书为险,这个时代幸好过去了”。

黄永玉先生字

读书是好事,不必以之为耻,不读书,才可怕。

▼

壮士腰间三尺剑

大咖腹中五车书

“壮士腰间三尺剑,大咖腹中五车书”这一句化用了李渔《笠翁对韵》中的“壮士腰间三尺剑,男儿腹内五车书。”

也可以让我们联想到“才高八斗,学富五车”的典故。

“八斗”是南朝诗人谢灵运称颂三国魏诗人曹植时用的比喻。他说:“天下才共一石,曹子建(曹植)独占八斗,我得一斗,天下共分一斗。”后来人们便把“才高八斗”这个成语比喻文才高超的人。曹植之才高从他的《七步诗》就可以看出,他在七步之内作得此诗,可谓内功深厚:“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。本是同根生,相煎何太急?”至于学富五车的典故,出自《庄子》:“惠施多方,其书五车。”后来用以形容一个人读书多。

古往今来的大咖们那么有本事,都和读书多脱不了干系。李苦禅在诗里说“鸟欲高飞先振翅,人求上进先读书”,说的就是这个道理。

▼

读书有三好,有品,经撩,笑点高

这三好归根结底说的还是有趣。以下想详细说说读书的乐趣。

人的乐趣之源可以有很多,享受美食可以给人以乐趣,穿衣打扮可以给人以乐趣,纵情游戏可以给人以乐趣,但在我心里,这诸多乐趣都抵不上思维给我的乐趣。究其原因,大概是美食、华服、游戏之乐不足以体现我身而为人的优越性。

唯有思维的乐趣能让我感受到自己与飞禽鸟兽区别大矣。即便孟子说的那句“人之异于禽兽者几希”没有错,能体会思维的乐趣也是这“几希”里最重要的一个。人理应珍惜这乐趣,体验为人所独有的快感。

思维的乐趣从哪里来?要么你天生有趣,足以自娱;要么就见识有趣的人,看他们如何思维,如何有趣地思维。何其有幸,我自认为是个天生有趣的人,后天又通过读书见识了很多有趣的人。这双重有趣,是我至今为止还愿意存活于这苟且之世的重要原因。

这双重有趣里,第一种不那么可靠。毕竟我不能保证悲伤时还有足够能力唤起自己天生的有趣,也不能保证在别人泼我一头冷水时还能没心没肺傻呵呵地让自己有趣。

这时候,我就庆幸自己有双保险,能启动第二种有趣——打开一本书,里面总有能给我思维之乐的东西,足以暂缓我的悲伤,把被泼的一头冷水顺势接受下来。

《树下读书图》【明】吴伟 绘

我想这不是避世,这是一个在苟且之世生而为人的勇敢之举。我得有一件武器,用来防身并取悦自己。生而为人,暂居人世,如果不细想,我们还真意识不到为了让生活变得有趣,费了多大劲。还好我已经在读书这条路上走出了些枝桠小径,寻得了不少乐趣。往后的路,走起来虽然也会费劲,但自信不必费多大劲。

关于读书给人的思维之乐,王小波有一件往事足以说明。当年他在农村插队,带了一本书,奥维德的《变形记》。队里的人手手传阅,以至后来被传成了海带卷儿,一条一条。但这并没影响它被传到别的队。王小波说他在好几个地方见过这本书,最后终于没有再见到,估计是被看没了。

想必在那个插队的年月,肚子填不饱的人精神上更是饥饿得很。再加上一天二十四小时理论知识的反复灌输,真能让人郁郁寡欢,不知思维之乐为何物,只能行尸走肉一般了。

《渔舟读书图》【明】蒋嵩 绘

我闭眼想象了一下,如果我也生活在类似插队的年月,会怎样。估计得闷死。假如我没读过《成人之美兮》就不可能开启之后的读书之旅;假如我没读过柏拉图《会饮篇》,都不知道酒该怎么喝,喝到什么程度是恰当;假如没读过毛姆的《刀锋》,我哪里会有勇气这样浪迹天涯,追问人生难题;假如没读过马尔克斯的《百年孤独》,我哪里算是个见识过美好语言的阅读者;假如没读过《其实不识字》,我怎能知道自己竟然是个识字的文盲;假如没读过《深色田园》,我又哪里知道家乡对一个人的成长究竟意味着什么……

太多太多了,无法历数。概而言之,没有读书就没有现在的我,没有这么自在享受思维之乐的我。

细说起来,思维之乐也有大小久暂之分。有的阅读能带来小乐趣,短暂的乐趣,有的阅读给人以大乐趣,长久的乐趣。

前者如读一本笑话书,后者如读大部头的小说或者对思维能力构成挑战的艰涩之书。一个人越能读就越能读,越能读就越能体会大乐趣,长久的乐趣。

“越能读就越能读”里的两个“能”,既指意愿,也指能力。窃以为,意愿之“能”比能力之“能”更重要。

如果你读书仅仅为了得到一丁点儿方便,就像学会阿拉伯数字,只是为了记账,免得做生意上当受骗,那么,你就对真正的阅读一无所知。

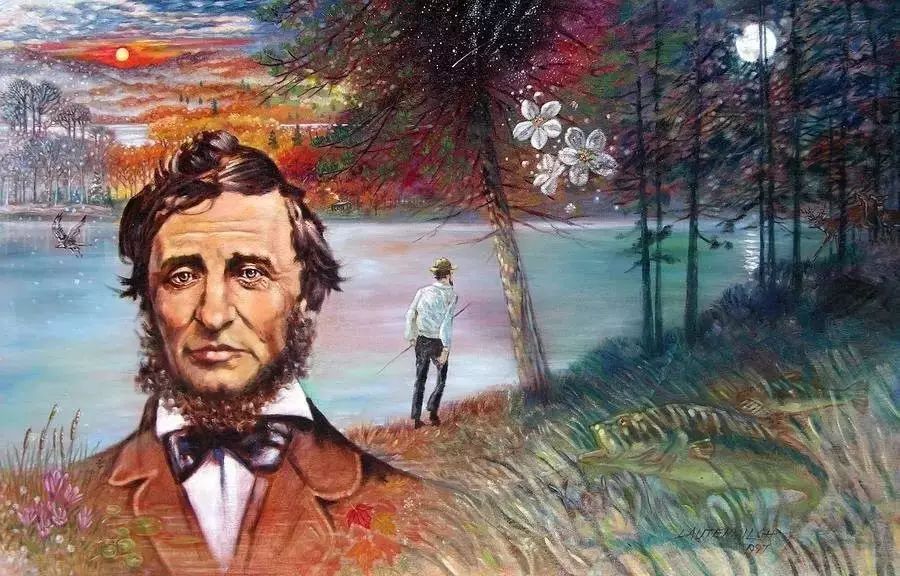

阅读是有品德的,用梭罗所说的“高尚的智力练习”来形容,我想是恰当的。高尚是指“我们不得不踮起脚尖去阅读,把我们最警觉、最清醒的时光奉献给阅读。”

(梭罗《瓦尔登湖》)

梭罗画像

没有阅读,没有享受过读书之乐的人,口中说出的、心里惦念的,无非是些毫无趣味的闲篇儿,张家长李家短。这样的人,恕我瞧不起,他们饱食终日,无所用心,交谈乏味,思想贫瘠,更不知思维之乐何谓。

很多朋友偶尔也会流露出读书的意愿,但他们往往想要一蹴而就,总问我这样的问题:

哪一本书对你影响最大?

我敢说,只要我敢说哪一本书对我影响最大,他们就一定敢买来读。如果我稍微使个坏心眼儿,说康德三大批判对我影响最大,想必这些朋友们就永久性告别阅读了。这不怨我,要怪就怪他们的问题问得有问题。

哪能问一个读书人哪本书对他影响最大呢?影响最大的书都是攀着其他书拾级而上才读得懂的。所以,一个人的读书意愿之“能”,最基本的是能勇于做个初学者。

C.S.路易斯

C.S.路易斯在《荣耀之重》中说:

没人有时间完成学业,无论在哪一学科,最长寿的人最终还是个初学者,要是我对你这样说,在你看来,我是说相当陈腐的大道理。假如你知道,即便只是正当盛年,却总有人很快感到人生苦短,感到在许多事情上,不得不说“没空”、“太迟了”以及“不适合我”。

我们最害怕的事情,大概就是给自己清零;我们懒得读书的最强大理由,大概就是“没空”

。所以,我们总是一无所知却耻于做一个初学者。其结果就是,不仅不去运用自己思维的能力,无法享受思维的乐趣,还会沦为舆论的奴仆,做以他人之见为主见的无根者,做缺乏精神主张的流浪儿。

普鲁斯特

一个拥有意愿之“能”的阅读者一定是一个主动阅读者。普鲁斯特在《阅读的时光》里说:

作家和画家至高无上的努力不过是为我们部分地解开了那让我们在宇宙面前无动于衷的丑陋无聊的面纱。随后他说:‘看吧,看吧,充满苜蓿与艾蒿的芳香,拥抱着狭窄奔腾的溪流,是那埃纳与瓦兹之地。……看啊!学着去看!’就在这时他消失了。这便是阅读的价值所在,也是它的不足之处。阅读是精神生活的开始:它将我们引入精神生活:它并不构成它。

不要以为打开书籍,苜蓿与艾蒿的芳香就会被你闻到,狭窄奔腾的溪流就会主动来投怀送抱,如果你不主动用鼻子嗅,不张开双臂热情拥上去,书籍所承载的不过是冰冷的字,是冰冷的字串联起来的无意义的句行。要主动,要发挥你的意愿之“能”。

至于能力之“能”,是不断培养起来的。没错,是“不断”。还是那句话,越能读就越能读。

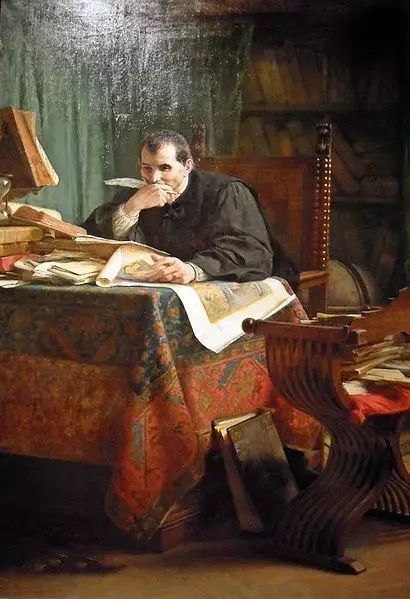

说到这里,我又想起马基雅维利的旧事。

马基雅维利

马基雅维利生命中有一段日子是灰暗却富有希望的。他蒙冤入狱之后被流放,举家搬到佛罗伦萨附近的小村庄,当起了村夫。他唯一欣慰的就是,每天晚上可以过一种严肃而愉快的精神生活。他写道:

黄昏时分,我就回家,回到我的书斋。在房门口,我脱下了沾满尘土的白天工作服,换上朝服,整我威仪,进入古人所在的往昔的宫廷。......在四个小时里,我毫不感到疲倦,我忘记了一切烦恼,我不怕穷,也不怕死,我完全被古人迷住了。

迷人的书斋里有迷人的思想,那里是天堂,是思维乐趣的聚集之地。

不过,话说回来,读书有没有凶险呢?也是有的。

▼

读书,凶险并快乐着

不要怪我以读书买书多自傲,读书买书少的人是真不知道,像我这样的,在茫茫书海中能幸免于难苟活下来有多么不易。

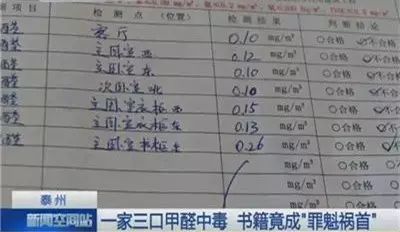

拿最近一则新闻说吧。江苏泰州某小区的陶女士一家三口甲醛中毒,毒源之一竟然就是书。是的,你没听错,就是书。

这位女士家里囤书几万本,书柜是最大的毒气来源。据说现在很多色泽鲜艳的书都含有一定量的甲醛,新书买回家,也要通风几日再读,方能保证安全。否则,有中毒之虞。

细细想来,脊背发凉。尤其这则新闻最后的千叮咛万嘱咐:千万别把新书放在枕畔!

说起来,这个毛病我每天都犯。而且我枕畔的大多数都是还未上市却出于工作需要而必须及时读的最新样书。是的,你没听错,我就是一个拿生命在读书的人,也是一个拿生命在工作的人,所谓,爱一行干一行,干一行爱一行,是也。

最近两日又拆了近十本书,其中一半读完是要写些东西的,所以我无论在办公室还是家里,天天都“债台高筑”。没办法,欠它们啊。谁让自己先天不足,后天又肯努力呢?

说起先天不足,这也是会酿成读书之凶险的一个原因。你想想,如果你听说写《格列弗游记》的乔纳森·斯威夫特三岁就能诵读整部《圣经》,你心里怎么想?如果你得知19世纪的大藏书家亨利·布拉德肖年仅三四岁时,便拥有五百本堪与贺拉斯《颂诗》比肩的令人仰之弥高的扛鼎巨著的话,你又怎么想?

胡适卧读

不管你怎么想,反正我是觉得此生先天无望,唯盼后天努力了。这种被逼迫的被动的凶险,嗜书虫们也不同程度的遭受着。别告诉我你不在意,如果你不在意,你就不是真正的嗜书虫。

后天努力离不开每日纷纷扬扬的阅读。嗜书虫们读书是饥不择食慌不择路人尽可夫从不挑剔的。无论光线多差环境多么不允许,对嗜书虫们来说只有一个信念——挡我者死。

幽暗昏黄的餐厅里、颠颠倒倒的公交车上,人面书面交相映,照读不误。如果每一次打开书本都要坚持足够的亮度和稳定度的话,就无法忝列书虫。

纵观古今中外历史上,爱读书的人中,有几个是双眼健全而健康的。16世纪诗人托卡图·塔索曾靠着家中豢养的猫咪眼中射出的幽光读书。伟大的英国日记作家塞缪尔·佩皮斯哪怕视力渐失,仍手不释卷。他在1668年的某则日记里如是记载,

“吾两眼昏花虽久矣;不知世间尚有何事能命吾掷卷罢读。”

14个月之后,他全盲了。

阅读的世界就是如此凶险,嗜书虫们就是这么不要眼

。时至今日,我已经是一个名副其实的高度近视患者,但书对我而言依旧是那个不可一日无此君的“君”。

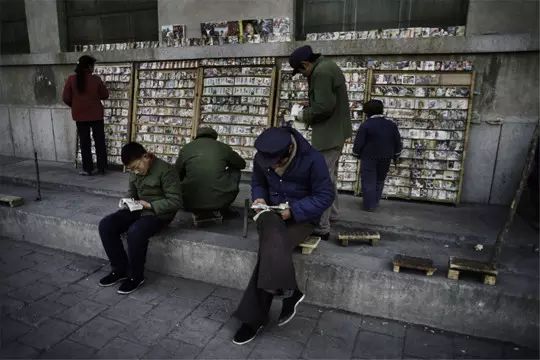

1984年,北京,人们在小人书摊前看小人书

要说凶险之事,似乎还有一桩。那就是沉迷于书之后,生活就剩两件事,买书、读书。而今于我,是这样两件——拆书、读书。生活的其他部分,都变得不那么重要。

这时你会发现,你和很多现实中的人没有了共同话题,你每一次外出聚会,至少要拉着一个爱读书的人作陪,否则你宁愿足不出户,坐拥书堆。即便出去,你也多希望凌乱的酒桌上能有那么几分钟聊到近些天所读的那本书。

你会拒绝跟人聊些无用的天,除非他在你眼里是同道中人,而你所谓同道中人的首要标准就是他爱读书。你会拒绝与人逐条发送信息去谈论一件事,你宁愿他把自己的想法写成文章,你以文章去回应。

当一个人不能和你聊几分钟读书,不能用至少三五百字的篇幅顺利将自己想说的表达出来的时候,你给这个人的耐心就变得极其有限了。你会把无用的信息排除在视界之外,你会把琐碎的信息尽量在工作闲暇时处理掉,你会把最宝贵的整块时间让渡给最宝贵的阅读。

你不想花任意一分钟到一件与阅读无关的事情上。

你发现读书带你走进的那个通道,充满神奇,你终于决定和通道中的人击掌为友,与通道对面的古人相认为亲。

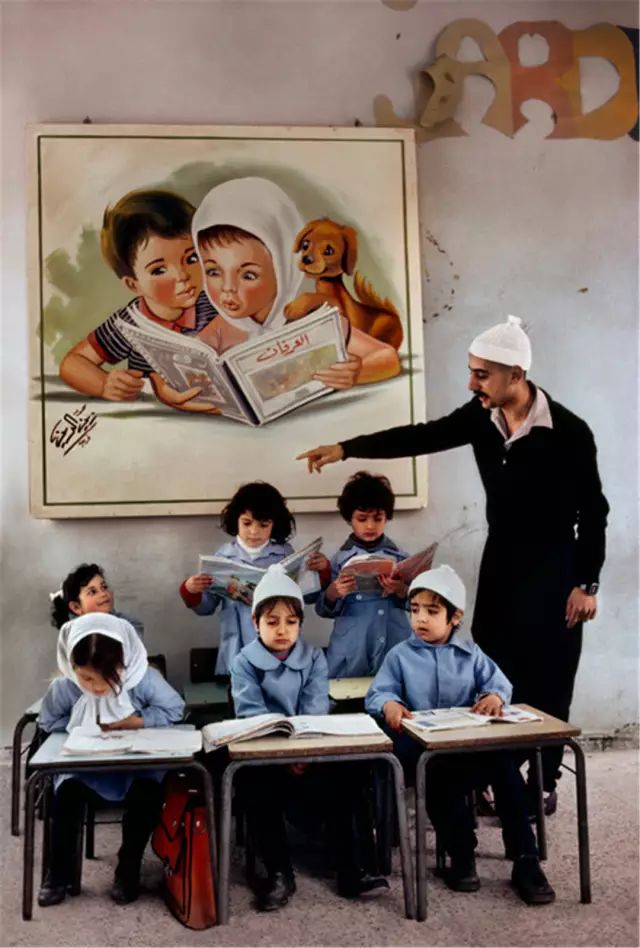

1982年,黎巴嫩,一堂语法课上,老师正在指导学生读书

你远不再是此时此地之你,你还是彼时彼地的你,那时那地的你,你拥有了立体的视野,观看世界,观看内心。

你也因为书中诸多意见的交战而再度陷入凶险。主义、理念、观点,厮杀拉扯,你该将自己置于何处?你的情绪也会因为书中人物的遭遇而起伏跌宕,叹气、咒骂、击节称快,都是常有的事。

你觉得自己戒不了了,戒不了书了。你终于发现,这才是你的凶险之源——读书就是你的凶险之源,它也是终极凶险。对这个凶险,你选择不见其凶不见其险,时时处处,蹈凶而赴险。

我爱读书,读书使我快乐。

每一天,我都可以像西尔韦斯里·迪萨西一样振臂高呼:“喔——心肝儿宝贝书哟!……我是多么爱你哟。”又像尤金·菲尔德所写的那样:“某日清晨醒转,我四下环顾房间,看着心爱的宝贝们,当我高声向它们呼喊:‘早安,亲爱的朋友!’它们也纷纷朝我投以眷恋的眼光”。

我和我的书们就是这么相亲相爱。你呢?

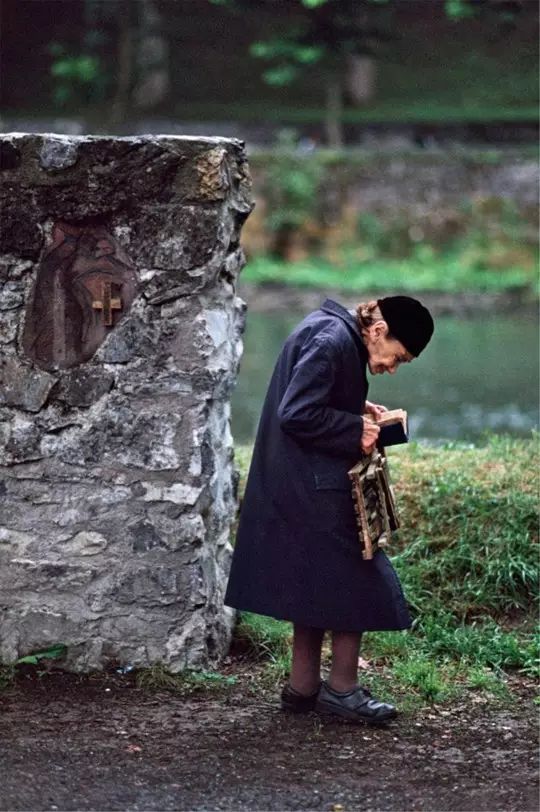

▲ 1989年,法国,卢尔德

公园里,一名老妪正在看书

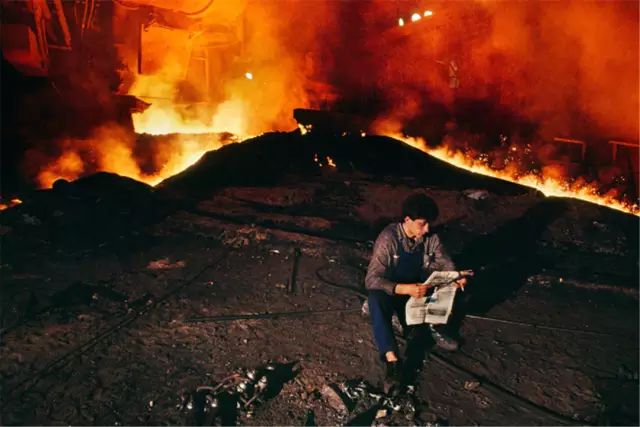

▲ 1989年,前南斯拉夫

一位炼钢厂工人在炼钢炉前看报纸

▲ 1990年,德国

奶奶做的饼干和阅读更配

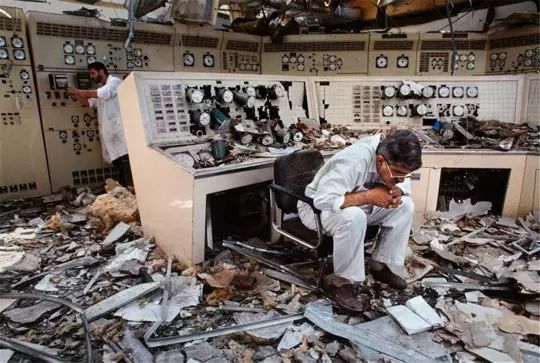

▲ 1991年,科威特

在被废弃的实验室中

一名男子在阅读地上被丢弃的书

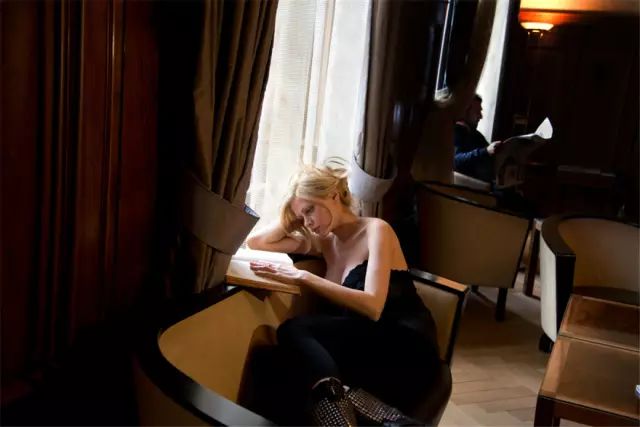

▲ 1992年,瑞典

身穿黑色连衣裙的女子

蜷缩在沙发上读书

▲ 1994年,意大利,罗马

咖啡店的门口

一名男子和他的狗

正在享受阅读的时光

▲ 1995 年,斯里兰卡

奶奶正在给躺在膝上的孙子念故事

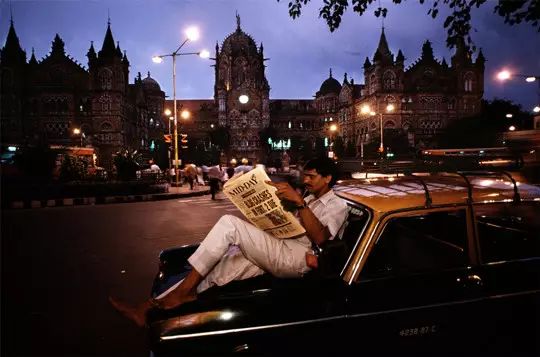

▲ 1996年,印度,孟买

司机惬意地躺在汽车前盖上阅读

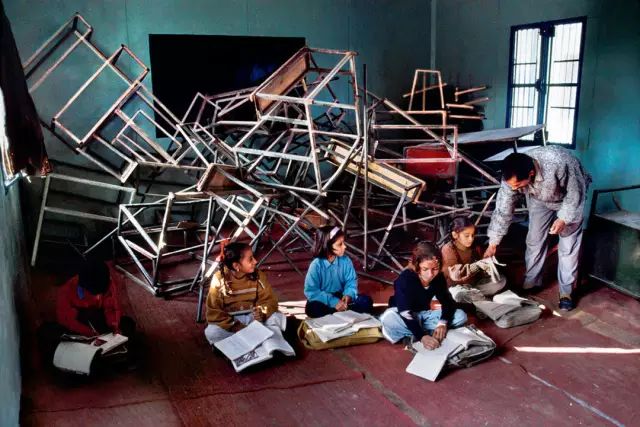

▲ 1998年,克什米尔

小孩子们在杂乱的教室阅读学习

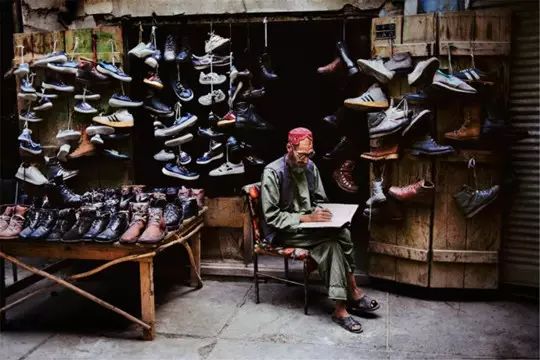

▲ 2002年,阿富汗,喀布尔

鞋店的主人在门口读报

▲ 2010年,古巴

▲ 2010年,泰国,清迈

男孩靠着大象看书