近期,我国自主研制建造的076型两栖攻击舰首舰下水命名仪式在上海举行。该型舰尺寸和排水量较大,首次采用双舰岛设计和全纵通飞行甲板,可搭载固定

翼飞机、直升机、两栖装备等,在世界两栖攻击舰中名列前茅,

也因此被外界给予“小航母”之称。

2024年12月27日上午,中国自主研制建造的076两栖攻击舰首舰下水命名仪式在上海举行。新华社发(蒲海洋 摄)

2024年12月27日上午,中国自主研制建造的076两栖攻击舰首舰下水命名仪式在上海举行。新华社发(蒲海洋 摄)

二战后,航空母舰取代战列舰成为新的海洋霸主。它上宽下窄、左右不对称,宽阔平坦的飞行甲板上耸立着一座高高的舰岛,形成与其他军舰截然不同的独特风格。

舰岛,作为航母上醒目的标志性建筑之一,不仅是航母的指挥控制中心,更是集成了舰桥、烟囱等关键结构,承载着雷达、桅杆和通信导航天线等核心设备。

它是航母航行、舰载机起降调度的核心所在。

航母发展一百多年来,每一项设计变革都是前人付出的努力和使用经验的大量积累。舰岛和飞行甲板、弹射器、光学助降器等设备一样,也是从无到有,从简单到成熟发展而来的。

航母舰岛是如何演变进化的?

它的大小和位置设计需要考虑什么?

舰岛设计会对航母本身的性能产生怎样的影响?

本文为瞭望智库原创文章,如需转载请在文前注明来源瞭望智库(zhczyj)及作者信息,否则将严格追究法律责任。

在航母发展初期,并没有专门的舰岛,

海军对现有战列舰、巡洋舰的前后甲板进行改装,使之能起降飞机。

而军舰的舰桥则还是矗立在中部,将两段甲板隔开。

1917年,英国海军以“暴怒”号巡洋舰为基础,在舰体前后身先后加装大型飞行甲板,改装成航母。然而后来的试验中发现这样的设计非常不好用。舰体中部舰桥和烟囱在军舰行驶中引起的乱流严重影响了飞机着陆,并且舰载机的前后调度十分不便。因此在一战后“暴怒”号又不得不进厂改造,

把中间的建筑拆掉,使甲板前后贯通。

改装完成的“暴怒”号。图源:美国海军历史与遗产司令部

改装完成的“暴怒”号。图源:美国海军历史与遗产司令部

通过对“暴怒”号的改装摸索,世界上第一艘拥有全通式平直甲板的航母“百眼巨人”号于1918年9月正式服役。它采用了覆盖整个船体的木制全通甲板,没有舰岛。但这样

的设计仍有弊端:第一,它的废气从船尾烟囱排出,

这使得飞机降落时会受到额外的气流影响,同时也会阻碍视线。

第二

,虽然去掉了舰桥不会干扰舰载机的着舰,

但飞行和航海控制室都是设置在飞行甲板之下,非常不利于指挥作业和舰载机的起

降调度。

与此同时,美国和日本也在抓紧建造航母。1

922年,美国将“木星”号运煤船改建成“兰利”号航母,光秃秃的全通式甲板上没有任何上层建筑。尽管“兰利”号的烟囱设置在了舰体左侧,一定程度上减少了废气对飞机起降的影响,但指挥室依然在甲板之下。

1918年6月,英国“鹰”号航母下水。

“鹰”号吸取了“暴怒”号的经验,改装成为第一艘设置有舰岛的航空母舰。

它成为英国后续很多航母的技术验证船,为航母建造提供了很多经验。

“鹰”号建造初期,英国海军还曾讨论过左右两舷各安装一个舰岛的双舰岛方案,分别指挥舰载机的起飞和降落。

两个舰岛顶部用桁架连接,舰桥设置在桁架中部,但最后还是只安装了右舷舰岛。

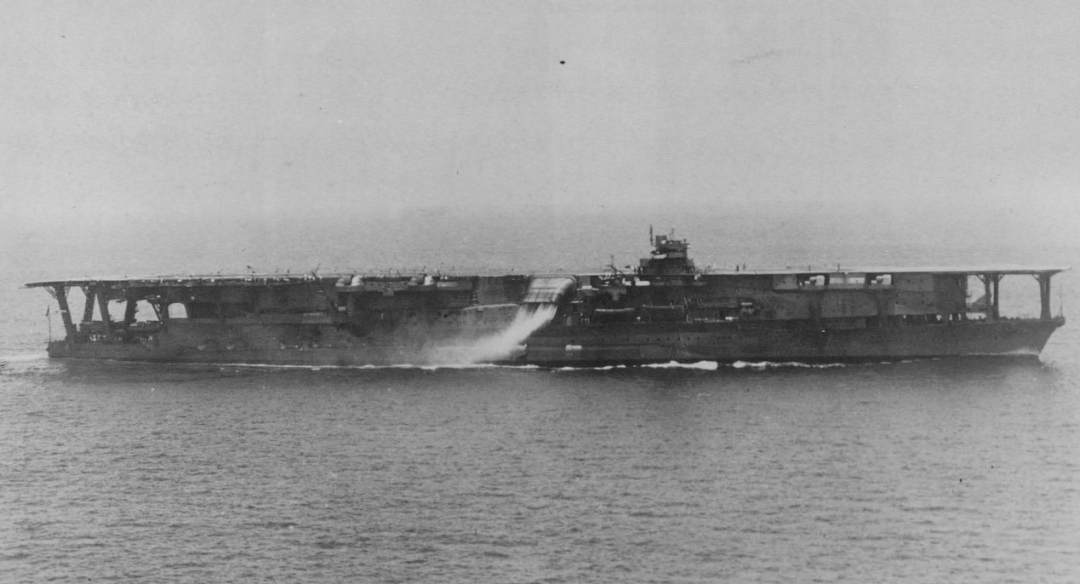

这些经验被用在英国正式建造的第一艘航空母舰“竞技神”号上,开启了航母设置舰岛的新时代。“竞技神”号采用了直通式甲板和右舷舰岛。此后,这种布局渐渐成为二战前后航母的主要形式,例如美国的“埃塞克斯”级航母、“约克城”级航母、“列克星敦”级航母等。

1924年的“竞技神”号。图源:美国海军历史与遗产司令部

1924年的“竞技神”号。图源:美国海军历史与遗产司令部

实际上单从舰载机的起降角度来说,没有舰岛的全通式甲板是最理想的,飞行员起降时视线毫无遮挡,甲板可利用面积也大。但是飞机起降需要指挥管控,编队作战需要通信联络,像指挥塔、航海室、飞行控制室、雷达、天线这些设备都要尽可能安装在高处,所以舰岛是刚需,就算一定程度上影响飞机起降也必不可少。设计师们想出来一个办法就是把这些设施设备融合到一起,成为“舰岛”,空出来的甲板方便飞机起降。

舰岛到底是放在左舷还是右舷?最初没有统一标准,大部分国家都将舰岛安置在了右舷

。一是物理学上的原因。

二战时期的舰载机大部分都是螺旋桨飞机,从飞行员视角上看,是顺时针旋转。当螺旋桨推动空气时,受到空气的反作用力,产生的逆时针扭矩使飞机向左滚转,实际表现为飞机在低速下会向左偏航。在着舰出现降落问题时,如果舰岛在左舷显然会直接增加飞行员的复飞难度,而舰岛在右舷便可避免。

二是生理学上的原因。

左舷舰岛有悖于飞行员的操作习惯。在实际中,舰载机起降出现突发情况时,飞行员就会本能地向左拐弯,就像开车遇到紧急情况时人们会下意识向左打方向盘一样。舰岛设在右侧可以避免飞行员在降落过程中出现事故时撞上去,不仅确保了舰载机的安全起降,也符合人类的生理本能和操作习惯。

当然,

也有左舷舰岛的尝试。

日本做过试验,把“赤城”号和“飞龙”号的舰岛放在左舷,然后配对使用。这样设计的依据是日本联合舰队以航空战队为单位运作航母,当同战队的两艘航母回收舰载机时,空中盘旋待降的飞机过多会引发拥堵,而一个向左转、一个向右转能提高效率,分散待降飞机的等待盘旋路线,飞行员也方便辨认母舰。然而在实际运作中,这样的布局并未带来额外好处。飞行员受天气、光照、身体疲劳程度影响,无法准确辨认航母的身份和航向,常常将舰艏误看成舰艉降落,反而造成了额外风险。因此1937年开工的“翔鹤”级航母放弃了左舷舰岛方案,之后所有航母的舰岛都布置在了右舷。

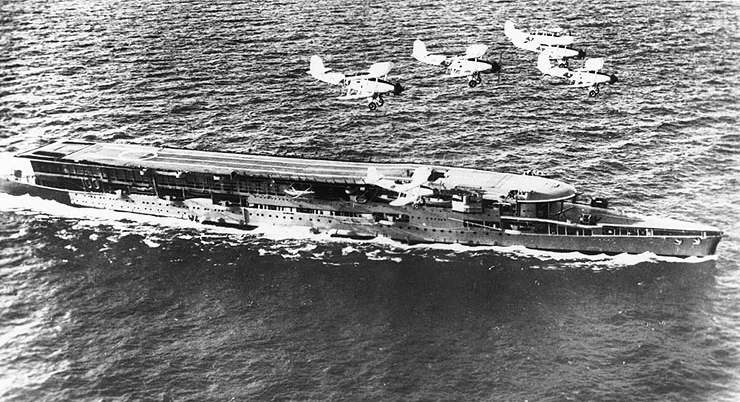

即使在二战后舰载机进入喷气式时代,很少存在螺旋桨飞机(固定翼预警机等少数机型)降落时会出现的向左偏航的现象,但舰载机围绕航母逆时针盘旋的进场着舰航线已确立,如果有需要复飞的情况也需要向左侧画逆时针椭圆重新进入着舰航线。

图源:新华网

图源:新华网

二战后,航空母舰进入高速发展期,各种先进设备陆续登上甲板。

然而航母飞行甲板的空间有限,为了保障舰载机的运作和安全,

原则上舰岛的占地面积越小越好。

小舰岛的优势之一是可为飞行甲板腾出更多的空间,以停放或调度舰载机。二是缩小了雷达反射面积,不易被敌方雷达发现、识别。三是舰岛小型化可减少舰面紊流。舰载机着舰时需要较大的甲板风,此时,航母通常是逆风航行。但舰面设施和舰岛等会产生紊流,有时会在舰尾形成“公鸡尾“状的紊流,它对舰载机的降落会产生不利的影响。四是舰岛小型化能使航母舰体的重心下移,增强其适航能力和抗风浪能力。

当然,舰岛也不可能无限制地缩小,

舰岛大小和设计的主要影响因素有以下几点。

第一,舰岛中包含航海指挥与控制、飞行控制、雷达、通信,编队指挥中心等多种功能。设备的自动化和集成化有助于缩小舰岛的体积。第二,常规动力航母需要布置烟囱,为了统一上层建筑的设计,减少其对航母适航性和舰载机起降的影响,舰岛和烟囱被融为一体。为了避免航母上烟囱的排烟分散,影响舰载机飞行员的视野,各国航母普遍采用了集合式大型烟囱,使全舰的烟道都汇聚于此,废烟统一排放。这也影响了舰岛的整体设计,舰岛随着烟囱的体积扩大需要相应地进行配合,这占据了舰岛内很大空间,并且从动力舱到烟囱的排烟管道也需要很大空间来布置。

“列克星敦”号航母,可见其标志性的巨大烟囱。图源:美国海军历史与遗产司令部

“列克星敦”号航母,可见其标志性的巨大烟囱。图源:美国海军历史与遗产司令部

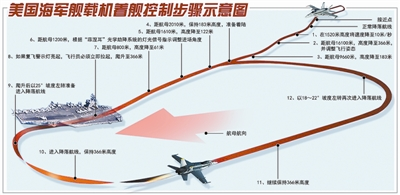

正常情况下,航母尾气都是向上排。然而在二战时期,日本海军曾在航母上采用了小型化的舰岛设计,比如“赤城”“加贺”等航母。之所以能小型化的原因在于日本将航母的集合式烟囱安装在舰体的一侧,并采用向下排烟的方式,因此舰岛的结构也大大缩小了。“凤翔”号服役初期更是创新地先后采用了铰链可放倒式烟囱和侧弦直排式烟囱的设计,但被证明可靠性低,并不实用。

1936年采用小型舰岛的“加贺”号,可见其舷侧烟囱正在向下排气。图源:美国海军历史与遗产司令部

1936年采用小型舰岛的“加贺”号,可见其舷侧烟囱正在向下排气。图源:美国海军历史与遗产司令部

然而,向下排放烟道设计所产生的排烟乱流和烟雾影响视野,也容易引起海水倒灌令蒸汽轮机效率大减。

日本在后来的“隼鹰”号、“大凤”号、“信浓”号等航母开始采用向上排放的烟道设计,并将舰桥和烟囱整合在一起,使二战后期的日本航母也呈现出舰岛大型化的趋势。

二战后,苏联在发展航母的道路上走过很长一段的设计弯路。

相对美国航母的快速迭代来说,苏联航母之路经历了太多曲折,从“莫斯科”级、“基辅”级、“库兹涅佐夫”级,到“乌里扬诺夫斯克”号(未完工)一路艰辛。

苏联航母的舰岛体积普遍偏大。同期美国航母的舰岛从“企业”号、“小鹰”级到“尼米兹”级则越造越小。

导致这种情况的原因是两国不同的作战需求。

苏联海军的水面舰艇实力远比美国海军弱,地理位置也不像美国那样优越,缺少优良港口。并且当时苏联的最高领导人极度强调“导弹决定论”,可携带核弹头的导弹才是发展的重点方向,所以优先发展潜艇。苏联水面舰艇的主要任务是掩护核潜艇前出作战海域,要对抗美国航母战斗群,需要有强大的防空、反舰和反潜能力,所以苏联非常重视火力配置。

在苏联海军的定义中,“莫斯科”级和“基辅”级不是航空母舰,而是载机巡洋舰。舰上除舰载机之外,还有大量的反舰导弹和其他众多武器系统,这自然需要大量空间。为了在有限的舰体空间内装载更多的设备,苏联航母的舰岛必须容纳更多的功能舱室,例如军官休息室等,因此苏联航母的舰岛非常庞大。等苏联建造“乌里扬诺夫斯克”号核动力航母时,海军战略发生了改变,舰岛也随之变小了。只可惜生不逢时,随着苏联的解体它最后也被拆解。

而美国认为航母的本职工作就是一个浮动机场,即使是常规动力航母的舰岛也比苏联的小很多。尤其是20世纪80年代以来,美国新建航母都是核动力,不需要烟囱,舰岛自然是越来越小。并且随着电子技术的进步,舰岛的设计也更加紧凑。

2020年6月,“福特”号(下)和“尼米兹”级航母“杜鲁门”号(上)在大西洋。图源:美国海军官网

2020年6月,“福特”号(下)和“尼米兹”级航母“杜鲁门”号(上)在大西洋。图源:美国海军官网

“福特”号的舰岛就比“尼米兹”级的更小。

一是因为雷达天线和电子战系统的机柜和天线设计得更小,节省了大量空间。

“福特”号采用的双波段有源相控阵雷达(AESA)结构紧凑,性能先进。该雷达在舰岛的3个侧面共有6个单独的阵列,每面有2个,1个较大的S波段广域搜索阵列和1个较小的X波段多用途阵列,可对舰船周围进行360度覆盖。两型雷达共用一套信号和数据处理系统,系统简洁高效,维护方便。

二是电磁兼容水平上去了,

电子和雷达系统的天线、发射模块或传感器等可以布置得更密,不用再像“尼米兹”级早期批次那样,为防止相互干扰,还需要在舰岛后面另建一座桅杆来布置大型旋转三坐标和两坐标雷达。

三是舰载航行、作战、指挥、通信、网络等系统软硬件性能的提升,

使得全舰自动化和信息化水平大大提升,导致在舰岛上工作的人员大大减少,自然也能优化布局、节省空间。

在航母舰岛越来越小时,它的位置也发生了变化。

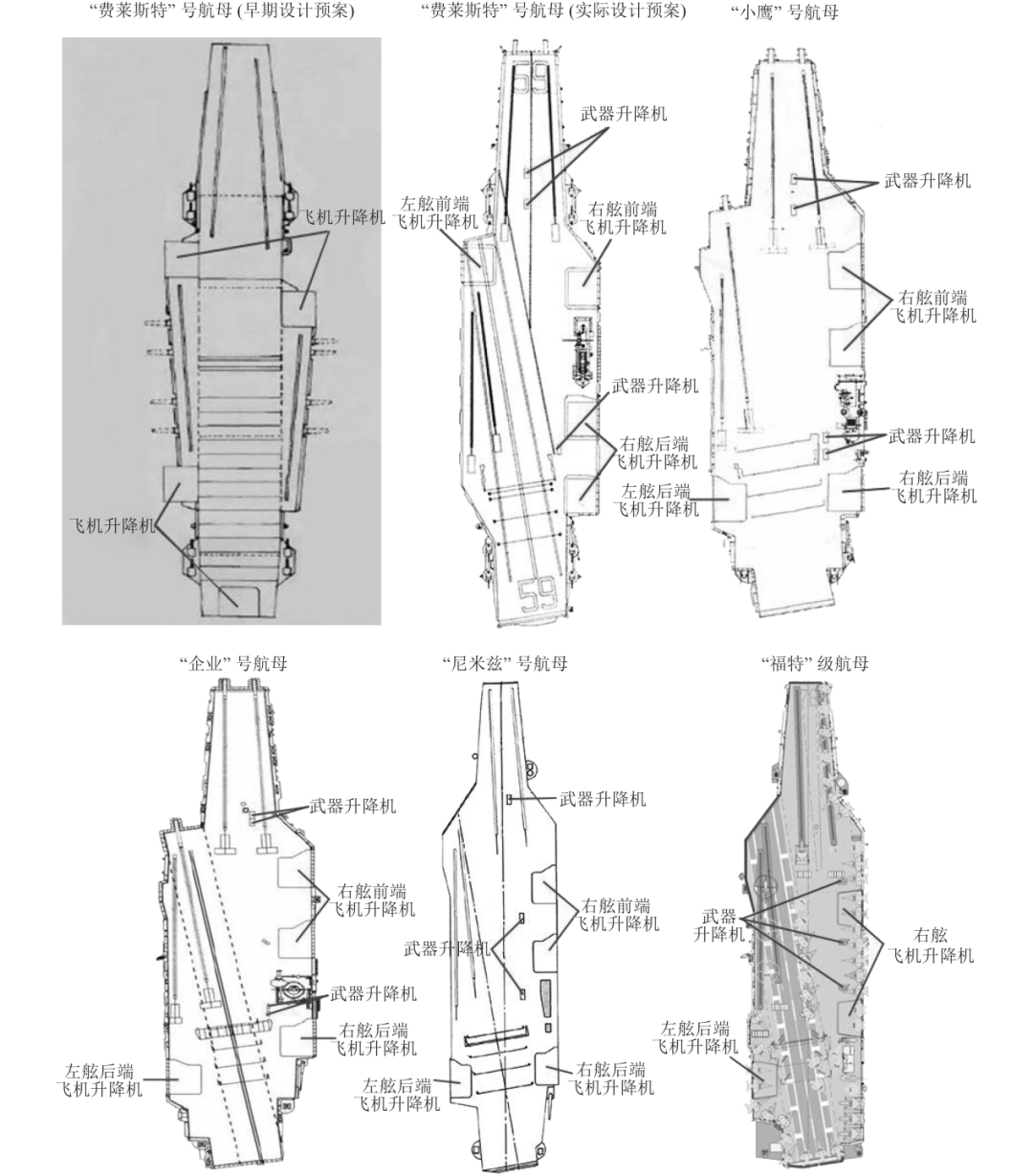

比如美国“福莱斯特”级航母的舰岛在右舷中部,到“企业”号、“小鹰”级、“尼米兹”级时已经挪到右舷中后部。

等到“福特”号时,舰岛位置又向后挪动到右舷尾端。

2020年6月,“福特”号(左)和“尼米兹”级航母“杜鲁门”号(右)在大西洋。图源:美国海军官网

2020年6月,“福特”号(左)和“尼米兹”级航母“杜鲁门”号(右)在大西洋。图源:美国海军官网

舰岛在选择右舷位置的时候,非常重要的一点是要尽量避免干扰航母的升降机作业。

升降机的位置要方便将机库中的舰载机拖运到起飞点、将甲板上的(特别是刚刚降落的)舰载机运送到机库。在大型航母上,舰载机的起飞区和降落区距离往往较远,为了兼顾起降,升降机也经常是舰体前后都有,这成为了影响舰岛位置的重要因素。“福特”号舰岛后置,可以把舰岛前后的升降机全部移到舰岛前部,减少舰载机从升降机到起飞点的距离。问题是后置的舰岛会引起较大的紊流,影响飞机着舰。同时舰岛远离舰艏会影响航海指挥。

二战后美国航母飞行甲板布局演变

二战后美国航母飞行甲板布局演变

中置舰岛则在中型常规动力航母上颇为流行,

诸如我国的辽宁舰、山东舰、福建舰,俄罗斯“库兹涅佐夫”号,印度“维克拉玛蒂亚”号等均是如此。原因很简单,出于保证动力组的传动效率和满足远端动力组的进排气需求的考虑,集成了烟囱的舰岛中置为最佳。

但对于中轻型航母——法国“戴高乐”号来说,情况就不太一样了。“戴高乐”号满载排水量仅4万余吨,其甲板面积有限,只有两台升降机,并且起飞区和降落区存在部分重叠。设计师的思路是要尽可能减少需要绕过舰岛的调度作业,也就是说尽可能把升降机集中在一起,因此需要两部升降机分别靠近降落区和起飞区以方便作业。

另外,两部升降机之间的停机区对于舰载机来说无论是停放还是调度都比较便利,这种设计能尽量兼顾起飞和降落作业。因此“戴高乐”号采用了升降机中置和后置、在两部升降机之间设置停机区的设计,舰岛自然就只能被“挤”到舰体前部了。

此外,受体量限制,“戴高乐”号甲板宽度有限,舰岛如果放在后面,就会太靠近降落跑道。为了给降落区两侧留出更多的安全空间,防止舰载机刮擦到舰岛造成重大事故,也只能将舰岛前置。

2001年5月,美国“企业”号航母和法国“戴高乐”号航母在地中海。图源:美国海军官网

2001年5月,美国“企业”号航母和法国“戴高乐”号航母在地中海。图源:美国海军官网

舰岛前置虽然有利于航海指挥并且尾流干扰小,但不利于对着舰飞机的航空指挥,此外还迫使航母的前甲板只能安装一个弹射器。