老何

当刷出 “北京快被烤出孜然味儿” 的朋友圈时,我正穿着羽绒服在山丹军马场一场马棚中的帐篷里瑟瑟发抖。

这里是整个军马场的最深处,向南十公里出头就是祁连山。自从前苏联顿河马场解体后,山丹军马场就成为了全亚洲最大的军马场,由一个总场和四个分场组成,每个分场由队组成,我所在的一场就有整整12个队。

每次放牧都可以看到的百马奔腾 本文所有图片由作者拍摄提供

每次放牧都可以看到的百马奔腾 本文所有图片由作者拍摄提供

三年前,我曾来马场骑马,白天温度二十几度,夜晚有星空与人一同颤抖。去年年底,“拥有一匹自己的马” 这个念头在我脑海中冒了出来,久久无法根除,今年我得到了组织特批的三个月假期,计划也慢慢成型 —— 先在马场操练一个月,然后去昭苏买一匹马,骑马走新疆,一直到塔什库尔干。那里有我15年从北京一个人搭车到巴基斯坦 Karachi 的时候遇到的四个塔吉克族小姑娘,我每年都会去看她们,今年就决定骑马去了。我离开的时候,马会送给她们,放养在买苏爷爷奶奶住着的塔合曼草原上。

左边那个帐篷是我的。其实原先我的帐篷是扎在草原上的,但每晚都有牛光顾并拉几坨屎,所以最后我还是搬进了马棚,当然每周我还是会花 50 块钱去家庭旅馆洗一次澡的

左边那个帐篷是我的。其实原先我的帐篷是扎在草原上的,但每晚都有牛光顾并拉几坨屎,所以最后我还是搬进了马棚,当然每周我还是会花 50 块钱去家庭旅馆洗一次澡的

刚到马场的时候正好赶上剪牦牛毛的季节,剪毛的工序是先薅后剪。那些牛逼的大哥剪得又快又好,贴着皮剪毛一点都不浪费,也不会伤到牛,剪完一面就把牛翻个面继续剪,同时卫生员还会徒手给该阉割的公牛割蛋蛋(牛的蛋比我的胸都大),有的人还会去挤牦牛奶玩。

合力拉牛

合力拉牛

所有牛毛剪完之后,大家会合力一起剪牛群中的种牛,种牛体型非常巨大,得十个人才能把种牛撂倒。种牛有固定的杀马特自来卷发型,个性凶残,即使被撂倒躺在地,鼻孔里吐出来的气都能把地上的土喷到两米高。

超凶

超凶

除了剪牛毛这样好玩的事情,人在马场最日常的事,还是放牧。放牧意味着早起,早起意味着挣扎,挣扎意味着痛苦。在太阳都还没有打卡上班的时候,你要在草原深处找到放养的三百匹马,并把它们赶到水槽边上,等它们喝完之后再把它们赶回到草原。在这个过程中,不仅要控制自己的马,把马群往正确的方向赶,还得观察马群中是不是有马感冒生病打喷嚏了,是不是有母马要生小马驹了。

我的第一次放牧有些不堪回首,那次我骑着最不听话的 “小海米”,又正值我最不会骑马的阶段,让它走不走,不让走瞎跑,喊着 “左拐了祖宗” 的时候它后退,停着的时候还撂蹶子,好不容易挪动到马群边上,还硬是吃了10分钟的草,“小海米” 低着头吃草的时候,我恨不得把头扎土里。

相比之下,马场前辈的套路简直太深了 —— 他们先骑马跑到一小撮马的后面,忽然大喊一声穿破耳膜的 “嗨啊!”,马群就走起来了。而我在每日练习放马的过程中也渐渐形成了自己的放牧风格 —— 骑到马群后面然后大声对它们……讲道理,而且不带重样儿的。

“吃你妈逼吃啊!他妈不想喝水了啊!”

“操你们仨干他妈嘛呢!以为老子看不见你们啊!给老子跑!”

“妈的孩子就在旁边想不想让它学好儿了!就他妈知道吃吃吃!跑啊!”

“我他妈就日了!你们在这儿思考人生呢啊!牛逼你永远别喝啊!”

事实证明马都是听道理的,当上百匹马在道理的驱赶下奔向水槽,马蹄声汇成明亮的交响巨流涌出时,雪耻的快意涌上心头 —— 我膨胀了。

赶着这么一大群马,我觉得自己已然化身草原霸主

赶着这么一大群马,我觉得自己已然化身草原霸主

在马场呆了半个多月后,我的精神和技术都升级了,再加上几次成功的放牧,我觉得自己已然化身为草原霸主,即将征服世界了,直到我遇到了小鱼尾。

小鱼尾是队里的新马,因为它没事儿干的时候喜欢劈了啪啦如鱼尾似的甩头,而且身上的毛旋儿非常多,远看就像长了鱼鳞,我就随口给它起了这个名字。其实马场里很多马都是没有名字的,因为马场的人并不像城市里的人那样热衷于给自己身边的动物起名字,这里只有两匹十岁出头的老家伙在漫长的马生中等到了自己的名字。

可能小鱼尾对这个名字并不满意,我俩之间总有点 “不对付”。我上前摸它脖子它会躲,而且我向前一步它必后退一步,我骑过它一次,在下马的时候它会往我的反方向一窜,一点都不配合,我几次主动出击试图建交也毫无效果,于是在第二次骑小鱼尾的时候,我摔马了。

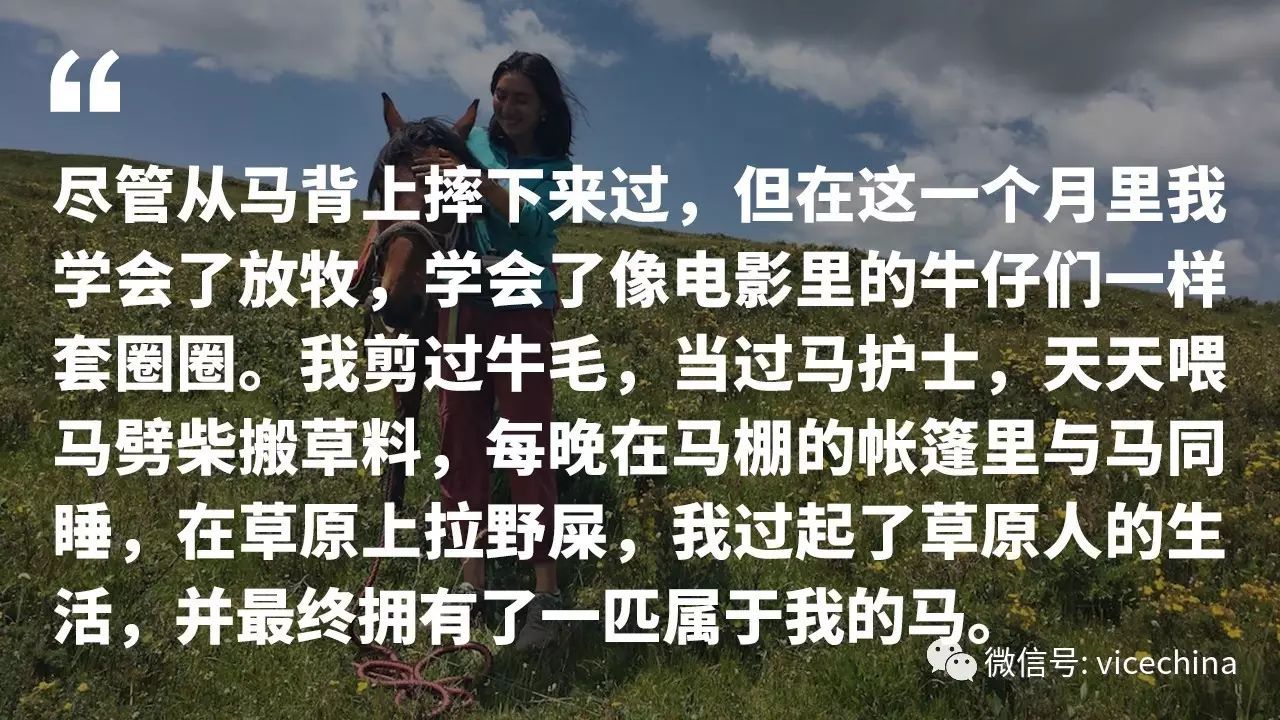

虽然小红也摔过我,但我俩最终还是和解了

虽然小红也摔过我,但我俩最终还是和解了

我是在鸾鸟湖边摔的,骑向湖边的路上我就觉得不太对劲,所以当别人在湖边骑马撒欢儿的时候,我专门下马和小鱼尾推心置腹、连哄带摸地聊了十分钟,小鱼尾一直表现出一副 “你谁啊,滚滚滚” 的态度,而我则不卑不亢地表现出了 “就不滚” 的立场,这可能就是悲剧的起点。

上马,正常。跑几步,收,正常。大跑一段儿,收,正常。拽马缰掉头,正常。于是我决定开飙了,脚后跟重嗑马肚,下半身重心向前挪动,马缰轻抽马颈,嘴里一声 “嘿” 等一系列指令在同一瞬间准确地传递给了小鱼尾。