重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。

屈臣氏集团

80

年代进入中国,通过精准客群定位、庞大的网点规模和自有品牌优势,成功打造“个人护理专家”品牌形象。而其

2015-2017

年同店连续下降,虽有行业性的线上分流、线下竞争加剧,及消费者行为变化等,但对比丝芙兰、爱茉莉太平洋相对稳健的经营状况,或许屈臣氏自身品类品牌结构、门店布局与体验是更重要的影响因素,为此其

2017

年开始积极转型潮流美妆、优化消费体验。

多次全球并购,成长为保健与美容连锁龙头。

①屈臣氏以香港药房起家,

1981

成为李嘉诚旗下和记黄埔全资子公司;

2005

年以

5.34

亿欧元巨资收购法国最大的香水及化妆品零售商

Marionnaud SA

后,成为最大个护零售商,开始全球扩张;②

屈臣氏集团

2017

年零售额

1562

亿港币,增长

3.08%

,同店增

0.9%

,其中中国保健及美容产品零售额

218

亿港币增长

4.16%

,同店降

4.3%

;截至

2017

年底,屈臣氏在全球

24

个市场门店数

14124

家,其中在中国

454

个城市门店数

3271

家。

屈臣氏中国的成功经验:精准定位

+

快速扩张

+

自有品牌。

①定位:

目标客群为

18-35

岁、月收入

2500

元以上女性,

2016

年女性顾客占比

90%

,客单价

120

元;预计

2018

年客群结构中,

80/90/00

后各占比

38%/44%/8%

。

②渠道:

屈臣氏中国

2008-17

年门店数

CAGR 26%

,

2017

年净增

342

家至

3271

家,平均新店现金回本期

10

个月;

2010-17

年收入

CAGR

约

12%

,

EBITDA

毛利率维持

20%

左右

。

③自有品牌:

2009

年上架,品牌数约

15

个,

SKU

超

2000

个,估计年销售额

30-40

亿元占比

20%

;相对入驻品牌,自有品牌品类全、价格低、面膜护肤品类销量高。

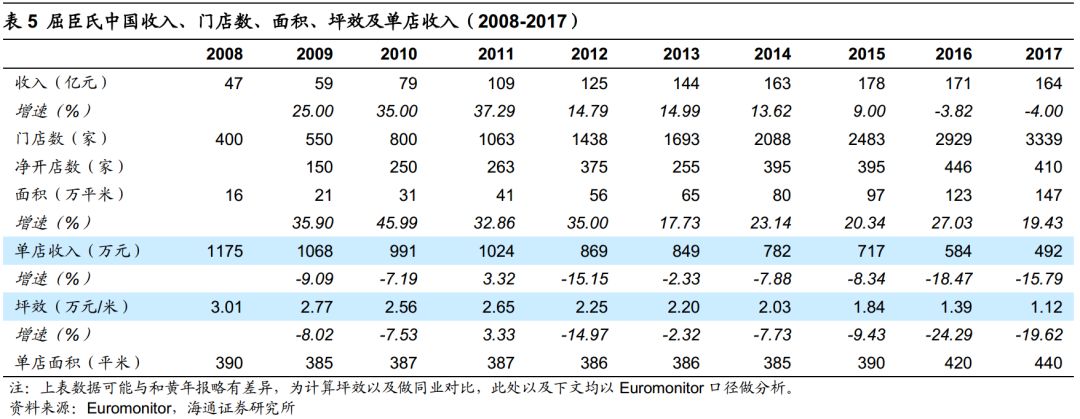

连续三年同店下降,遇到了哪些问题?

屈臣氏

2015-17

年同店销售增速各

-5.1%

、

-10.1%

、

-4.3%

(

4Q17

略增

0.1%

);据

Euromonitor

,其单店收入与坪效

2012

年以来逐年下降,且

2016-17

年降幅扩大,

2017

年单店收入

492

万元,坪效

1.12

万元

/

平米,均不及

2011

年

1/2

。

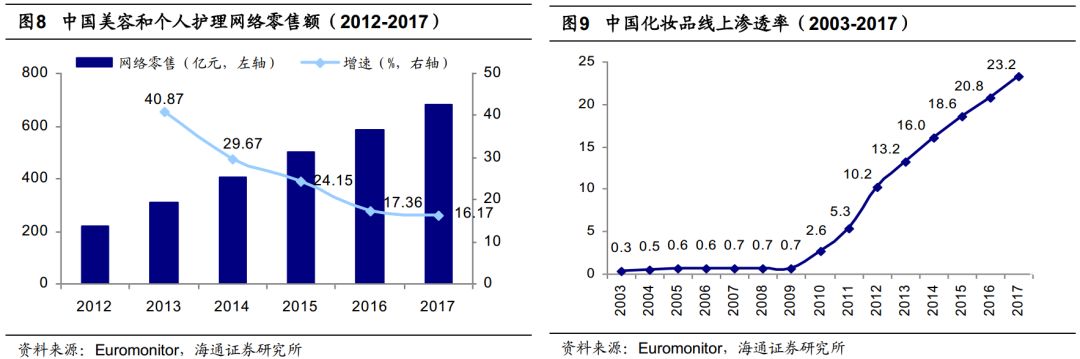

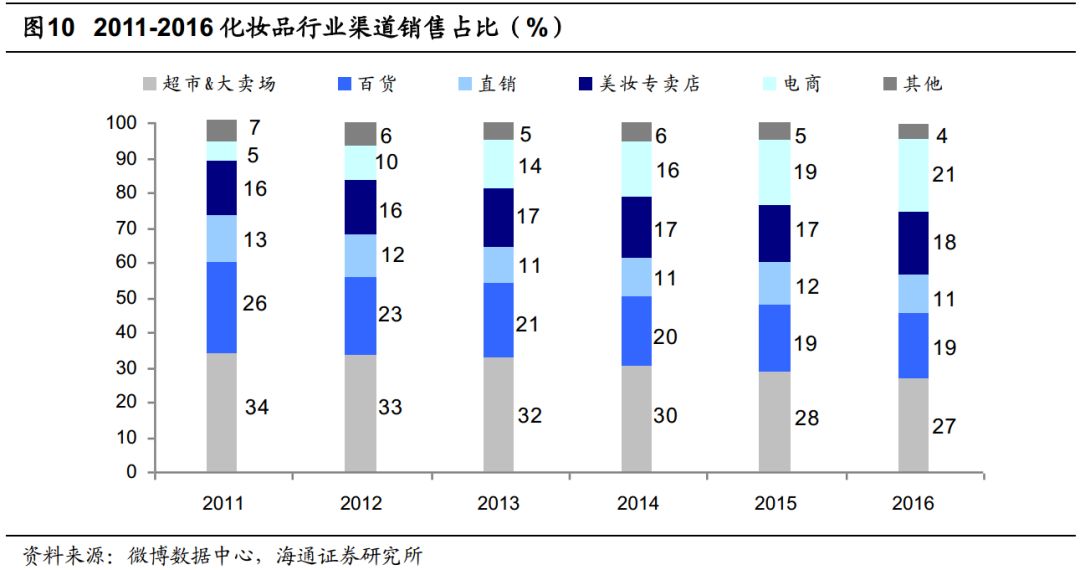

①电商分流:

线上渗透率由

2003

年的

0.3%

增至

2017

年的

23.2%

;电商与

CS

渠道(主要来自开店)份额上升、百货与

KA

下降,

2016

年电商、

CS

销售占比各

21%

、

18%

,百货、

KA

、直销各

19%

、

27%

、

11%

。

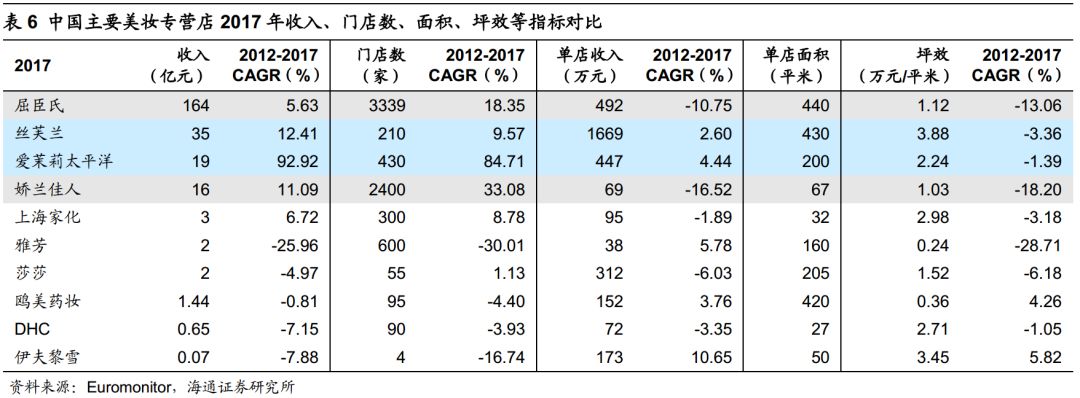

②

CS

渠道竞争加剧:

屈臣氏的经营绩效下滑,不是个例

,

2012-17

年屈臣氏单店收入、坪效

CAGR

各

-10.75%

、

-13.06%

,娇兰佳人单店收入、坪效

CAGR

各

-16.52%

、

-18.2%

;

但丝芙兰与爱茉莉太平洋经营稳健

:丝芙兰

2017

年收入

35

亿元、门店数

210

家,单店收入逐年增至

1669

万元、坪效

3.88

万元

/

平米最高;爱茉莉快速展店,单店收入(

400-500

万元)与坪效(

2-2.5

万元

/

平米)相对稳定。

③品牌与品类结构老化,

错失潮流美妆的升级发展契机。一方面是美妆行业消费升级,中高端海外品牌受青睐,另一方面是屈臣氏传统的商品结构中,个护占比高于美妆,且因高比例自有品牌、本土品牌,进口品牌(特别是欧美品牌)较少。

新零售时代,转型潮流美妆、优化消费体验。

2017

年

4

月屈臣氏首席营运官高宏达全面接管中国业务,推出系列改革方案,主要举措:

①重新定义目标客群,推出“莴笋”

APP

加强会员运营。

屈臣氏中国门店每周客流约

1400

万,每月约

5000

万,转化率高达

40%

;在移动化环境下,会员数

600

万,且

80%

消费者均为会员,

85%

交易均通过会员卡完成。

②缩减国产品牌和自有品牌,大规模引进彩妆。

第

8

代潮流店陆家嘴新店内

16

个彩妆品牌中,自有品牌

4

个,韩国品牌

6

个且其中

4

个首次进入屈臣氏渠道。

③门店升级,扩大体验区,去

BA

化。

第

8

代潮流店推出

AR

虚拟试妆服务“

Skin Me

来彩我”和智能皮肤测试服务“

Skin Test

来试我”;上海

7

家门店试点“不考核自有品牌占比,只考核整体店铺销售”。

风险提示:

渠道竞争加剧;转型进度与效果的不确定性;新店培育期拉长的风险。

从

2018

年至今的零售板块表现来看,化妆品子板块的御家汇、珀莱雅、青岛金王均有良好涨幅,行业关注度迅速提升。我们之前分析指出,

化妆品受益于消费升级和复苏,品牌与渠道扩张成长共振,为投资者提供新的投资机会;一些前期超跌个股受益行业及自身催化剂等有所表现,其中青岛金王在超跌底部,同时也受益化妆品消费的强劲复苏,迎来自身估值修复机会。

基于以上对化妆品行业的整体判断,我们从渠道角度以最具代表性的屈臣氏为例,分析其在中国市场的成功扩张之道,以及在近年电商渠道兴起、竞争加剧、消费者结构和习惯变化的背景下,屈臣氏所错过的机遇、所做的努力,及未来可能的转型方向。

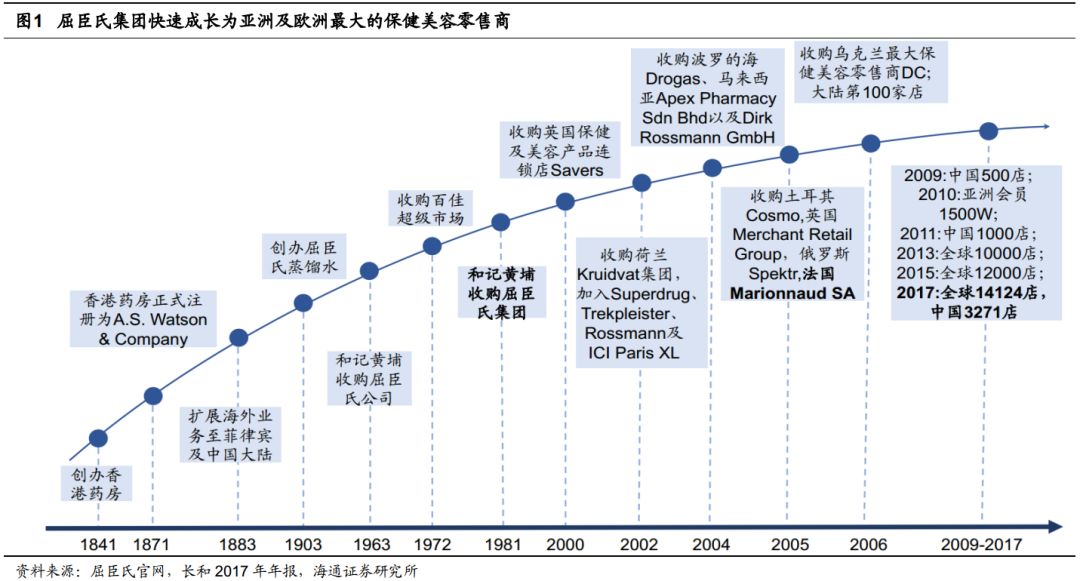

1.

概况:保健与美容连锁龙头,全球并购扩张

屈臣氏是长江和记实业有限公司旗下零售部门屈臣氏集团的保健及美容品牌。屈臣氏集团于

1841

年以香港药房起家,

1871

年正式注册为

A.S. Watson & Company

,并于

1981

年成为李嘉诚旗下和记黄埔有限公司的全资子公司。

2000

年以来,屈臣氏集团在全球多次并购扩张,成长为保健与美容产品零售商龙头。

2000

年,集团收购英国同领域

Savers

连锁店,将业务扩展至欧洲;

2002

年收购荷兰

Kruidvat

集团后,加入

Superdrug

、

Trekpleister

、

Rossmann

及高级香水及化妆品零售品牌

ICI Paris XL

,大大丰富欧洲业务范围;

2004

年收购波罗的海国家领导地位的保健及美容产品连锁企业

Drogas

,以及在德国拥有

786

家保健美容连锁店的

Dirk Rossmann GmbH

四成股权,进一步巩固屈臣氏在欧洲的竞争力;

2005

年,屈臣氏以

5.34

亿欧元巨资现金要约收购法国最大的香水及化妆品零售商

Marionnaud SA

,将零售店扩展至

5662

家,一跃成为该领域全球最大的零售企业。

自此屈臣氏开始全球扩张,于

2006/2009/2011

年在中国大陆开设第

200/500/1000

家店,并于

2013

年开设全球第

10000

家零售店。

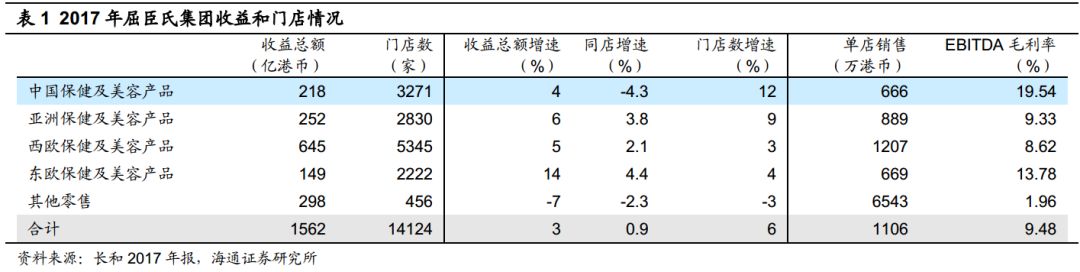

2017

年屈臣氏集团零售额

1562

亿港币增长

3.08%

,同店增长

0.9%

,其中中国保健及美容产品零售额

218

亿港币增长

4.16%

,占比

13.95%

,同店下降

4.3%

;

截至

2017

年底,屈臣氏在全球

24

个市场门店数

14124

家增长

5.95%

,其中中国保健及美容店铺

3271

家增长

11.68%

,占比

23.16%

。

2.

精准定位+快速扩张+自有品牌,打造个人护理专家

屈臣氏

1989

年重回中国大陆,首家大陆个人用品商店于北京开业,而后迅速扩张以获取市场份额。从主要同业扩张步伐来看,国内化妆品品牌百雀羚于

1931

年创立,早在

80

年代旗下的百雀羚、凤凰产品系列即风靡全国;化妆品连锁企业万宁

2004

年进入大陆,并在广州开设第

1

家旗舰店;

2005

年,丝芙兰和娇兰佳人先后分别在上海和广州开设第

1

家门店。

在本土企业和外来零售店纷纷抢占市场的竞争中,屈臣氏首创“个人护理专家”概念,定位于

18-35

岁女性的目标客群,并凭借强大的渠道优势和自有品牌,成长为中国保健及美容领域市占率最高的连锁零售商。

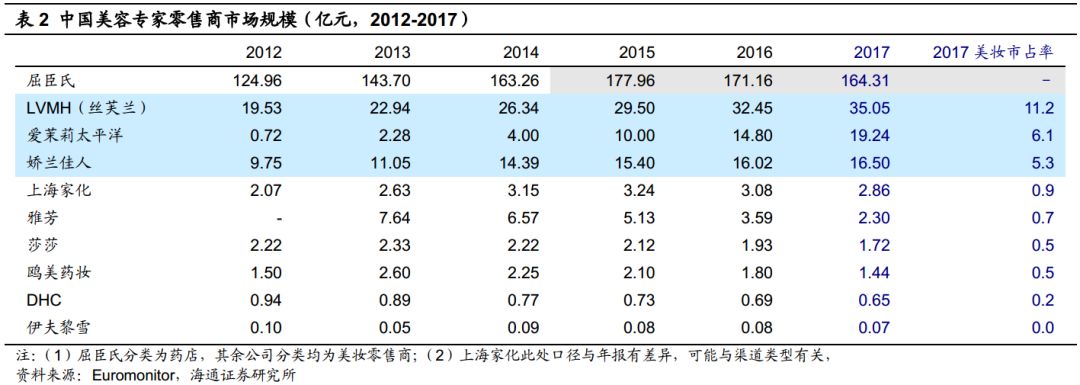

据

Euromonitor

统计,屈臣氏虽然分类在药店,但其

2017

后

160

亿元以上的收入规模远超美妆零售商;而在中国美妆零售商中,

LVMH

(丝芙兰)以

35

亿元收入规模居首,市占率

11.2%

,爱茉莉太平洋

19

亿元占比

6.1%

,娇兰佳人

16.5

亿元占比

5.3%

,且三者均自

2013

年以来收入规模逐年提升。

2.1

定

位:围绕目标客群,打造个人护理专家

目标客群

18-35

岁,月收入

2500

元以上女性。

屈臣氏对目标顾客的定位十分清晰,给顾客传递的信息也很准确。屈臣氏

Logo

以绿色和白色调为主,给人舒适、健康的感觉,加之产品价格合理与实用性,使其成为城市中产阶级女性最依赖的个护零售品牌。同时为了迎合女性群体的身高,将货架高度由

1.65

米降至

1.40

米,并通过严格的商品管理选择符合目标人群需求的产品。

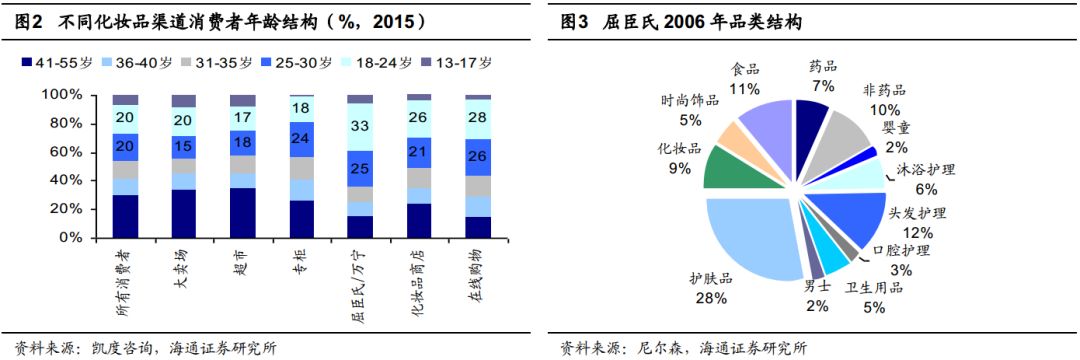

据凯度咨询统计,在

2015

年不同渠道的消费者年龄结构中,

18-30

岁消费者在屈臣氏

/

万宁占比

58%

,为各渠道最高,其次为在线购物(占比

54%

),行业平均为

40%

;

18-35

岁消费者在屈臣氏

/

万宁占比

69%

,与在线购物相同,其次为化妆品商店(占比

61%

),行业平均为

52%

。

据前中国区

CEO

罗敬仁在

2016

年“屈臣氏健康美丽大赏”现场表示,

女性顾客占比

90%

,平均客单价

120

元,男性顾客占比

10%

,平均客单价

115

元

;而屈臣氏的优质顾客,年均消费达

2200

元。他同时预计,至

2018

年客群结构中,

80

后占比

38%

、

90

后占比

44%

、

00

后占比

8%

,即

屈臣氏

90%

顾客为

80

后以及更年轻的群体

。

首创“个人护理专家”,优化门店陈列、丰富品类结构。

通过主题式的商超氛围打造、新颖独特的产品组合和店铺摆设,以及专业的药剂师健康顾客等细节设置,让顾客充分感受到对消费者“个人护理”的关怀。

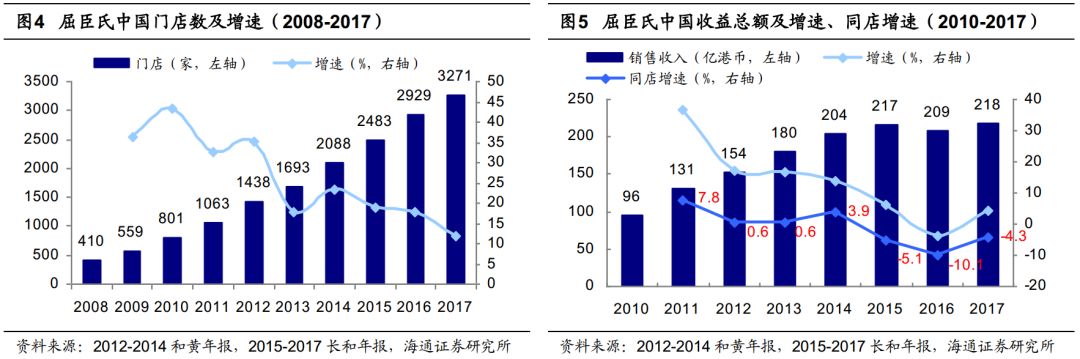

品类上,屈臣氏更像是化妆品店、饰品店、药店、便利店的集合店,为消费者提供一站式购物体验。除了化妆品和护肤品外,屈臣氏还提供食品

/

饮品、药品和保健品、口腔护理、女性护理、美容工具、时尚产品、生活日用品、婴童护理等,比如,针对女性高跟鞋磨脚开发出脚掌贴、脚后跟贴。从

2006

年的品类结构来看,即当屈臣氏中国大陆门店数少于

400

家时,其已经实现了多元化的品类结构,其中护肤品占比

28%

、化妆品占比

9%

,护发和洗浴用品各占比

12%

、

6%

。

2.2

渠道

:持续快速展店,强化规模优势

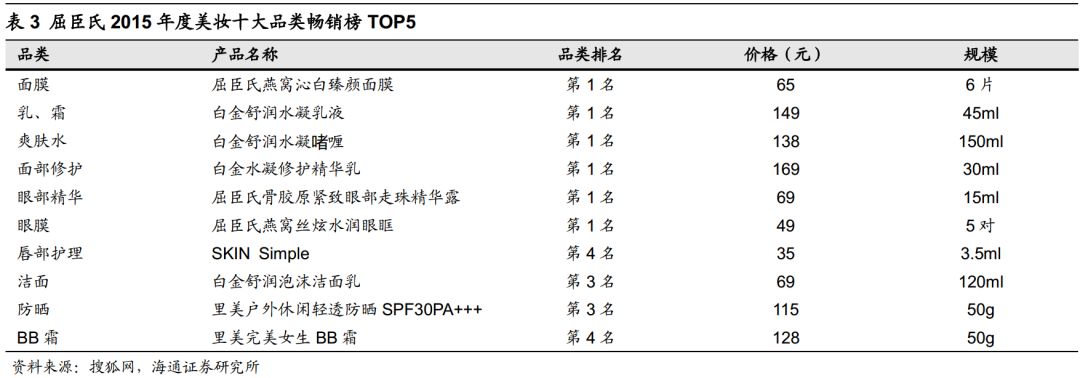

2008-2017

年门店数

CAGR 26%

。

从店铺数来看,屈臣氏集团是亚洲和欧洲最大的保健及美容产品零售商。屈臣氏集团在

2017

年在全球

24

个市场拥有

14124

家店铺,提供优质个人护理、保健及美容产品、食品及洋酒以及消费电子和电器产品。

屈臣氏在中国大陆持续扩张,

2017

年门店数净增

342

家至

3271

家,覆盖全国

454

个城市,平均新店现金回本期

10

个月。虽然展店速度在

2013

年开始放缓,但仍保持在

10%

以上,对应

2008-2012

年门店数

CAGR36.85%

,

2012-2017

年

CAGR17.86%

。

从选址来看,屈臣氏经历了

2

个主要阶段,基本在

2011

年以前主要集中于经济发达的省市,比如广州、上海、北京、成都等,而其后加快布局其他省会城市,包括西安、郑州等,以及较发达的地级市,比如嘉兴、昆山等。在各城市中,选址均主要集中在

CBD

或街道,以充分吸引客流。

庞大的网点

&

标准化运营,提升规模效应

。凭借标准化的门店运营管理能力,屈臣氏在中国快速展店,

2011

年门店超

1000

家,

2014

年超

2000

家,

2017

年超

3000

家;基于广泛的门店网点与较优的选址策略,屈臣氏在快速扩张的同时充分发挥规模效应、深挖客流红利,促进销售稳步增长:

(

1

)提升商品新鲜感和丰富度

。消费者对化妆品粘性较低,单一品牌或少数几种品牌(特别是中低端品牌)很难获取较强的顾客粘性,全品类多品牌经营是个护零售商的核心竞争力之一;屈臣氏强大的门店网络使其在与品牌合作上享有较优议价能力,可及时获得新品推广或独家产品等,以及时保持商品的新鲜感与丰富度;

(

2

)发展高毛利率的自有品牌:

通过

BA

推广利润率高的自有品牌,提升品牌形象和盈利能力,自有品牌销售占比超

20%

(具体分析见后文);

(

3

)创新会员营销,提升忠诚度

:屈臣氏

2007

年推出会员卡,创新营销方式,提高用户粘性。比如,让低价策略不仅仅体现在直接降价上,而是通过会员“加

1

元多

1

件”或“换购”的方式吸引消费者购买。屈臣氏会员计划不但提供积分可领折扣或产品,更为顾客提供量身打造的资讯、心水产品的精选优惠推荐,并提供会员专享活动。

截至

2017

年底,屈臣氏在中国拥有会员

6430

万名,

2017

年大陆会员销售参与率

82.7%

,高于屈臣氏集团整体(

62.6%

)

。

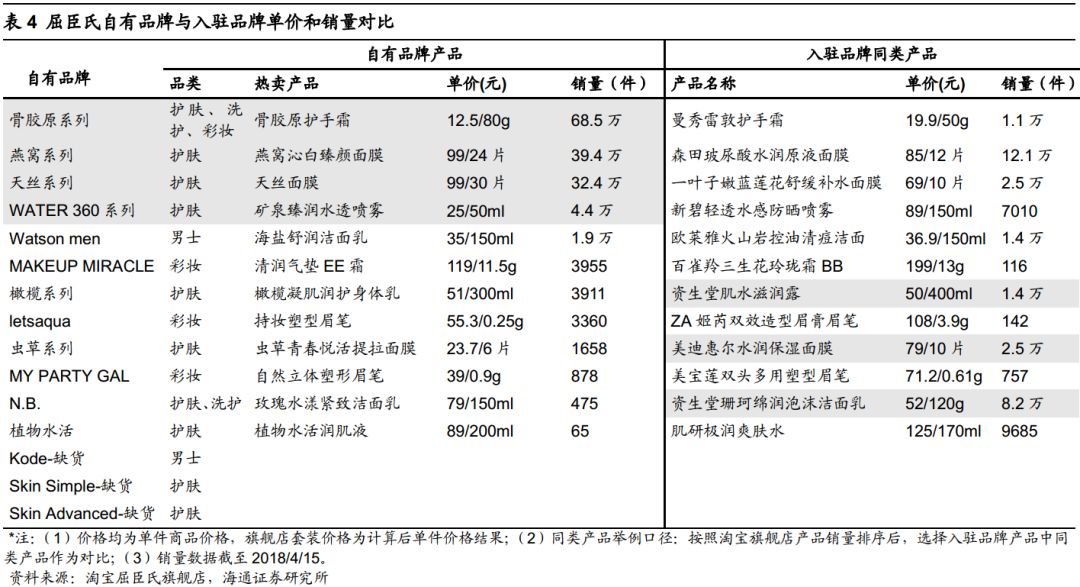

2010-2017

年收入

CAGR

约

12%

,

EBITDA

毛利率维持

20%

。

2017

年屈臣氏中国大陆实现

收益总额

217.83

亿港币,同比增长

4.2%

,

2010-17

年

CAGR

为

12.44%

,除

2016

年同比下降

3.68%

以外,其余年份均有正增长;

同店销售增速

2015-2017

年连续

3

年下降,各

-5.1%

、

-10.1%

、

-4.3%

,

2017

年较

2016

年降幅显著收窄,且

4Q2017

实现

0.1%

的略正增长

;进一步,考虑到部分成熟店铺

2017

年销售额跌幅由其附近新店所修复,

2017

年同店销售增长

0.3%

。

2017

年

EBITDA

和

EBIT

各为

4257

万港币、

3674

万港币,毛利率各

19.54%

、

16.87%

;

EBITDA

毛利率除

2017

年下降外(通胀与经营成本增加),其余年份稳步提升。

2.3

自

有品牌:销售占比超

20%

,提升差异化与利润率

屈臣氏自

2009

年开始上架自有品牌,目前自有品牌数约

15

个,

SKU

超

2000

个,

2013

年销售额超

30

亿元,占比整体销售约

18%

;

2015

年自有品牌销售达

36

亿元,占比整体销售约

20%

,估计占比利润约

40%

(数据来源:品观网)。屈臣氏大力发展自有品牌与独家代理品牌,突显差异化,树立了较强的竞争壁垒,且自有品牌因大幅减少中间环节,对供应链管控能力较强,毛利率更高。

屈臣氏通过获取每月热销商品信息,研发自有品牌产品,紧跟潮流的新品上架之后,通过促销

+BA

专业热情的优先推荐(导购工资往往与会员卡数量、自有品牌销售业绩直接挂钩),并挑选最优陈列位置、将自有品牌与知名品牌摆放在一起,有效促进消费者的购物冲动。此举措虽然有利于满足消费者的需求,提供性价比更高的自有品牌商品,但对公司供应链和研发能力要求也更高,以及容易触及相关品牌商的利益。

从屈臣氏

2015

年度美妆

10

大热销品类

TOP5

的产品来看,自有品牌产品在

6

大品类中均销量居首,其他

4

个品类中自有与独家品牌也均有上榜,在一定程度上体现其侧重自有品牌与独家品牌的营销策略。

我们抽样了屈臣氏淘宝旗舰店商品,比较发现屈臣氏自有品牌:

①品类全

:

自有品牌几乎涵盖所有热门品类,包括护肤、洗护、彩妆、面膜、男士等;

②价格低:

屈臣氏自有品牌价格显著低于同类入驻品牌畅销商品,

面膜、护手霜等高销量产品单价通常仅为同类产品

4-6

折

,销量远远领先,比如骨胶原系列、燕窝系列、天丝系列;而在同等价格或价差不明显的情况下,日韩等入驻品牌销量则显著高于自有品牌,比如资生堂肌水滋润露、美迪惠尔面膜、资生堂珊珂绵润泡沫洁面乳等。

③畅销品以日常需求较高的产品为主

,比如护肤、面膜和洁面类。

3.

连续三年同店下降,屈臣氏遇到了哪些问题?

面对电商、海淘等新渠道分流、娇兰佳人和唐三彩等化妆品连锁店崛起,以及消费升级背景下新一代消费群体更多样化的需求,屈臣氏作为老牌美妆零售商面临着越来越大的升级转型压力,

一方面来自是上述行业性的渠道结构和消费者结构变化,另一方面则更多地集中在门店自身的品牌和品类结构,以及购物体验等

。

2014

年以前(图

5

),跑马圈地式开店给屈臣氏带来多年同店销售额的稳定增长,但

2015

年同店增速首次出现

5.1%

的同比降幅,且

2016-17

年持续下滑(虽然

2017

年有所收窄)。据

Euromonitor

统计(表

5

),屈臣氏中国虽然

2014

年以来保持较快展店速度,但同店下降导致收入增速放缓,对应地

单店收入与坪效

2012

年以来逐年下降,且

2016-2017

年降幅进一步扩大,

2017

年单店收入

492

万元

/

家,坪效

1.12

万元

/

平米,均不及

2011

年

1/2

。

3.1

化妆品电商快速成长,线上渗透率增至

23%

电商与

CS

渠道份额上升,百货与

KA

等下降。

得益于流量红利、便捷性、商品丰富度,电商行业

2011

年以来加速发展,各品类(特别是标品)渗透率迅速提升,通过缩减中间流通环节、提升供应链效率分流线下零售份额。据京东消费研究所《

2017

年美妆消费报告》,线上渠道购买最多的用户占比最高,为

30%

;线上线下两者比例相当的占比

27%

,线下购买最多的占比

21%

;只在线下、线上购买的各占比

16%

、

7%

。

据

Euromonitor

统计,

2017

年中国美容和个人护理网络零售额为

683

亿元,

2012-2017

年

CAGR 25.33%

,保持快速增长;

化妆品行业线上渗透率由

2003

年的

0.3%

至

2009

年仍仅

0.7%

,而从

2010

年开始迅速提升,至

2017

年达

23.2%

。

从不同化妆品渠道来看,百货、超市和大卖场等传统渠道占比下降明显,电商占比大幅提升,化妆品专卖店占比也略有提升。其中,超市

&

大卖场占比从

2011

的

34%

降至

2016

年的

27%

,百货占比从

26%

降至

19%

,直销占比从

13%

降至

11%

,以上合计减少

16

个百分点的份额;而同期,电商占比从

5%

增至

21%

,美妆专卖店从

16%

上升至

18%

,两者合计抢占

18

个百分点的份额。

渠道份额的此消彼长,一方面印证了电商对线下零售市场的强势分流,另一方面也体现了线下各细分业态的分化,即

CS

渠道成长性(主要来源于开店,而非单店效率改善)优于百货和

KA

渠道。

屈臣氏

2011

年开始提前布局电商。

为应对渠道结构和消费者消费习惯的变化,屈臣氏在保持较快展店速度的同时,也较早布局电商渠道:

2011

年在天猫(淘宝商城)开设旗舰店,

2012

年推出掌上网店

APP

,

2013

年上线屈臣氏官网商城、京东旗舰店和亚马逊旗舰店;

2017

年

3

月上线“莴笋”

APP

,定位为年轻人的美妆问答购物平台,借助定制化的线上服务,完善会员体验及获得新用户,并提供门店自提、

4

小时闪电送货服务,

2017

年

11

月屈臣氏中国新任总裁高宏达表示莴笋服务的城市已达

40

个。

同时,屈臣氏持续推进数字化转型,

2011

年推出首个顾客策略;

2014

年集团宣布投资

6000

万美元推行电子商贸,锐意把电子商贸占比提升至

5%

;

2017

年推出首个科技合作伙伴计划,联手微软加快数字化;

2018

年

1

月,拥有完整电商平台的印度

IT

公司

Infosys

宣布与屈臣氏集团达成数字化转型战略合作协议,这一合作符合屈臣氏搭建数字化营销平台的长期战略。

因此我们认为,基于较早进入中国大陆的丰富经验以及较强的店铺运营能力,屈臣氏在电商渠道发展初期即已意识到竞争(虽然可能并不充分)且开始布局线上业务,但其在

2012-2013

年连续两年仅

0.6%

的微幅增长,以及

2015-2017

年连续三年负增长,

或许不仅说明电商从

2012

年开始对化妆品行业的渗透速度与程度已然超出传统零售商之前的预期,且更重要的是,零售商如何对应地在品类和品牌结构上快速响应、调整供应链,以满足新一代消费者更多样化的需求似乎略显捉襟见肘

。

3.2

CS

渠道竞争加剧,屈臣氏/娇兰佳人效益下滑,丝芙兰/爱茉莉稳定

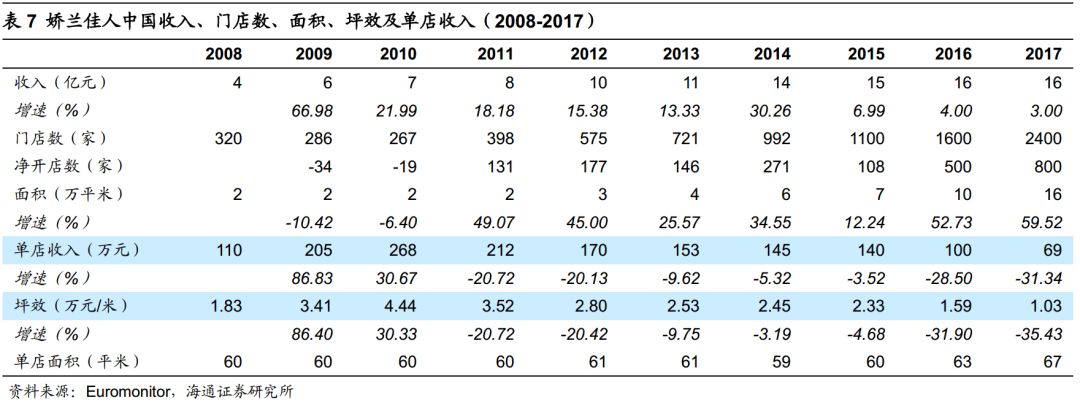

由前文分析可以看出,虽然电商渗透率持续提升,但线下渠道中

CS

渠道份额也略有提升,但我们进一步对屈臣氏、娇兰佳人、丝芙兰、爱茉莉太平洋等主要专营店做数据分析,可以发现:

(

1

)

CS

渠道份额的提升更多是来自于开店,而非单店收入、坪效的提升:

门店数最多的屈臣氏

2012-2017

年收入

CAGR

仅

5.63%

,而门店数

CAGR

达

18.35%

;门店数第

2

的娇兰佳人(加盟店占比超

60%

)

2012-2017

年收入

CAGR

仅

11.09%

,而门店数

CAGR

高达

33.08%

。

(

2

)屈臣氏经营绩效下滑的问题,不是个例

,

娇兰佳人面临同样问题;

2012-2017

年,屈臣氏单店收入

CAGR

为

-10.75%

、坪效

CAGR

为

-13.06%

,娇兰佳人单店收入

CAGR

为

-16.52%

、坪效

CAGR

为

-18.2%

。

(

3

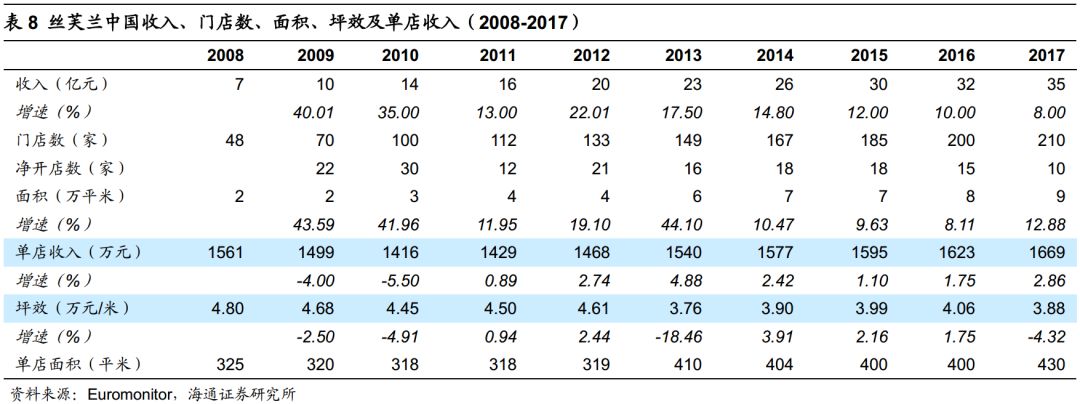

)但彩妆占比较高的丝芙兰经营效益稳定提升,爱茉莉太平洋整体平稳

(略有下降)。丝芙兰的单店收入仍在逐年小幅提升,坪效有所波动但并未大幅下降,开店速度相对稳定;爱茉莉太平洋经营效益整体也相对稳定,仅

2016-2017

年单店收入与坪效有所下滑,但展店速度为同业最快。

(

4

)低线地区美妆消费需求快速释放,区域

CS

龙头或占优。

据京东消费研究所

2016

年,低线城市美妆消费额增速远超一二线城市,

4-6

线地区美妆消费额增长指数各

160%

、

203%

、

186%

,远超

1-3

线的

100%

、

118%

、

139%

。

据赛迪顾问发布的“

2016

年县域经济

100

强”榜单,百强县中屈臣氏、娇兰佳人、唐三彩门店数各

138

家、

30

家、

67

家,占比其全国门店数各

5.2%

、

2.3%

、

14.9%

。即唐三彩得益于其大本营江浙地区经济发达,百强县也较多,对应门店数占比较高;而屈臣氏因较多门店布局在

1-2

线地区且全国相对分散,同时面临高线城市的电商分流与品牌升级压力,以及低线城市来自娇兰佳人等愈加激烈的竞争环境。

据前中国区

CEO

罗敬仁在

2016

年“屈臣氏健康美丽大赏”现场表示,预计

2018

年屈臣氏中国门店数将达

3800

家,重点下沉三四线城市,其中预计一二线城市门店数

2255

家占比

59%

、三四五线城市门店数

1545

家占比

41%

;一二线城市消费者年均消费次数为

4

次,而三线城市也已提升至

3

次,以上均体现屈臣氏对低线市场的日益重视。

具体来看,除屈臣氏以外,中国前三大美妆专营店(娇兰佳人、丝芙兰、爱茉莉太平洋)近年的发展情况,三者

2017

年收入规模均超

10

亿元:

(

1

)娇兰佳人:以加盟快速展店,单店收入与坪效下降

娇兰佳人成立于

2005

年,通过加盟迅速扩张

(加盟店占比超

60%

)

,

2017

年销售

16

亿元,门店数达

2400

家,会员超

1800

万,成为中国本土化妆品专营店龙头。娇兰佳人计划

2018

年开店超

1000

家,

2020

年门店数达

8000

家,销售额

100

亿,

2025

年销售超

300

亿。

娇兰佳人覆盖面膜、护肤品、彩妆等

8

大品类,

SKU

超

1

万,

2017

年开始打造特色产品和服务,推行“彩妆

+

药妆

+

时尚生活用品”的“两妆一品”策略。品牌上,娇兰佳人

2017

年与法国雅漾品牌达成合作协议,同时引进了

BIOFILA

贝肤泉、

AIP

艾伊派、

Lubatti

露芭缇、薇姿、理肤泉、芙丽芳丝、蜜浓、比度克等品牌。

娇兰佳人

2014

年以前收入均保持快速的双位数增长,

2015

年开始增速降至个位数,主要来自开店的外延增量;而单店收入、坪效均已连续

7

年下滑,至

2017

年单店收入仅

69

万元

/

家、坪效仅

1.03

万元

/

平米,趋势上与屈臣氏相近。

(

2

)丝芙兰:单店收入逐年提升,坪效

3.88

万元

/

平米最高

2005

年

4

月丝芙兰在上海淮海中路开设首家中国零售精品店,截至

2017

年底在中国

74

个城市开设约

210

家门店。

2015

年丝芙兰京东线上购物平台正式上线,

2016

年

9

月正式进驻天猫,覆盖品类包括护肤、彩妆、香氛等,共

111

个品牌。

2008-2017

丝芙兰收入均保持正增长,

2017

年收入增长

8%

至

35

亿元,

2012-2017

年

CAGR

约

12.41%

,高于同期门店增速(

9.57%

),体现内生增长的有效性

。从单店收入看,丝芙兰

2011

年以来逐年稳步提升,

2017

年达

1669

万元

/

家,坪效

2014-16

年均保持正增长,

2017

年下降

4.32%

至

3.88

万元

/

平米,仍为各公司最高,整体来看经营最较稳健。

我们进一步分析了丝芙兰的品牌与品类结构,在约

110

个品牌中,护肤

&

彩妆品牌

44

个(部分品牌比如雅诗兰黛、兰蔻均既有护肤品也有彩妆)、纯彩妆品牌

21

个、香氛品牌

19

个占比约、洗浴品牌

4

家、护发品牌

5

个、化妆工具品牌

15

个。丝芙兰较高端的品牌组合与较时尚的门店定位,有利于其分享近年化妆品行业的成长与消费升级红利。

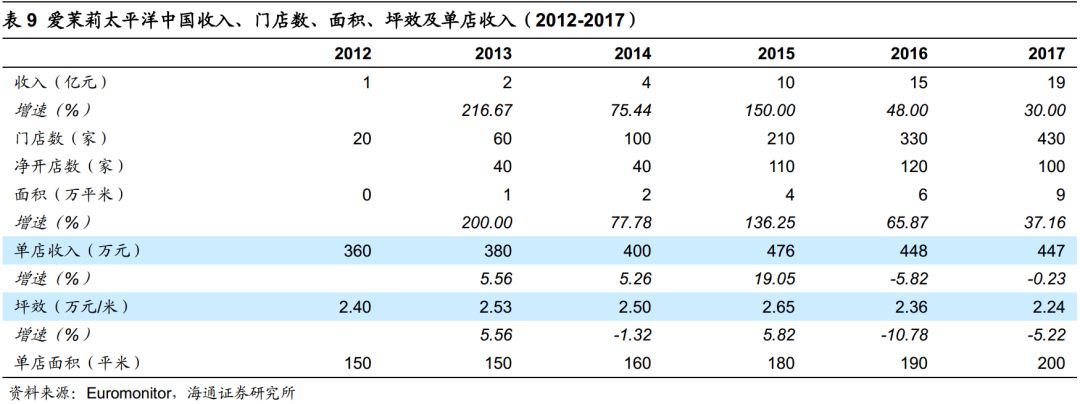

(

3

)爱茉莉太平洋:快速展店,单店收入与坪效相对稳健

爱茉莉太平洋集团是韩国著名的化妆品公司,

2000

年爱茉莉太平洋在中国成立,目前

7

个品牌进入中国:兰芝(

2002

)、梦妆(

2005

)、雪花秀(

2011

)、悦诗风吟(

2012

)、伊蒂之屋(

2013

)、吕(

2013

)和艾诺碧(

2015

)。兰芝已入驻全国

100

多个城市及

300

多个百货店,梦妆已入驻

270

多个城市的

800

多家百货商场柜台及

1700

多个专营店。

从收入来看,

2012-17

年爱茉莉中国收入持续快速增长,

2017

年收入增长

30%

至

19

亿元,

2012-17

年

CAGR

为

93%

,主要来自快速展店,同期门店数

CAGR

为

85%

,为各公司最高;单店收入、坪效相对稳定增长,均在

2016-17

年出现负增长,但降幅远小于屈臣氏和娇兰佳人。

3.3

品牌

与

品类结构老化,错失潮流美妆的升级发展契机

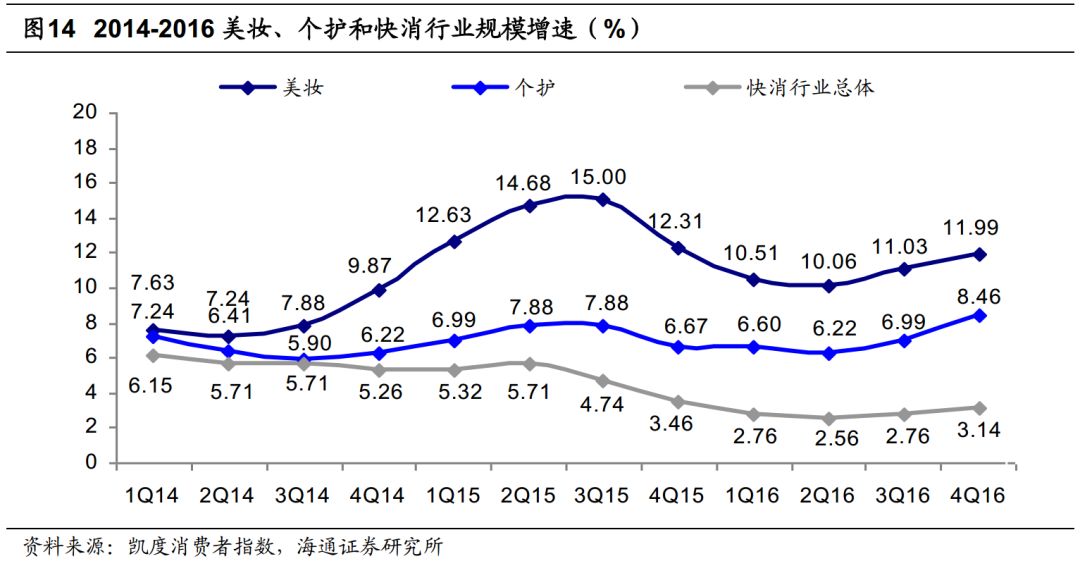

美妆行业增速高于个护。

消费升级背景下,国内消费者对于个护和美妆产品的消费习惯日益成熟,且逐渐由基础护理向美妆升级。据凯度消费者指数,近年美妆市场规模保持双位数增长,且增速显著高于个护(

5%-10%

),进一步高于快消行业整体(

2%-5%

)。

消费升级持续,中高端海外美妆品牌受青睐

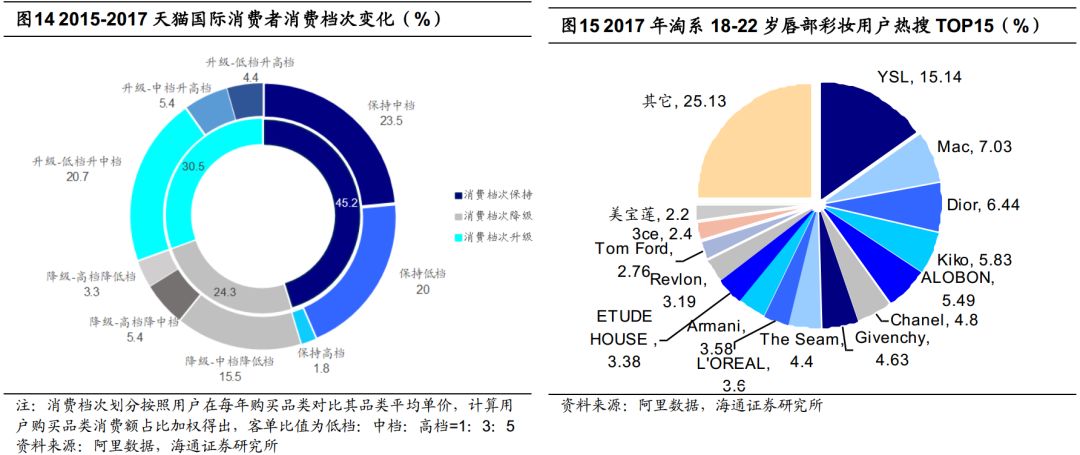

。从消费者结构来看,

2015-2017

年,天猫国际约

31%

消费者实现消费升级,

45%

消费者维持消费档次,仅

24%

消费者体现消费降级。在实现消费升级的消费者中,

68%

的人群是从低档消费升至中档;在消费档次保持的人群中,中低档消费人群相对稳定。

以美妆为例,据阿里数据,

18-22

岁人群销售贡献快速攀升,其销售占比从

2013

上半年的

11.4%

升至

2017

上半年的

24.6%

;从青少年购买决策来看,在购买前搜索品牌的人数占比远高于其他人群,即青少年的品牌指向性更强。

在美妆行业整体增速高于个护的趋势下,天猫近年加快引进海外中高端美妆品牌,

2018

年

3

、

4

月先后引入备受

80

、

90

后青睐的

Givenchy

和

YSL

美妆,助力消费品质升级。天猫双

11 TOP10

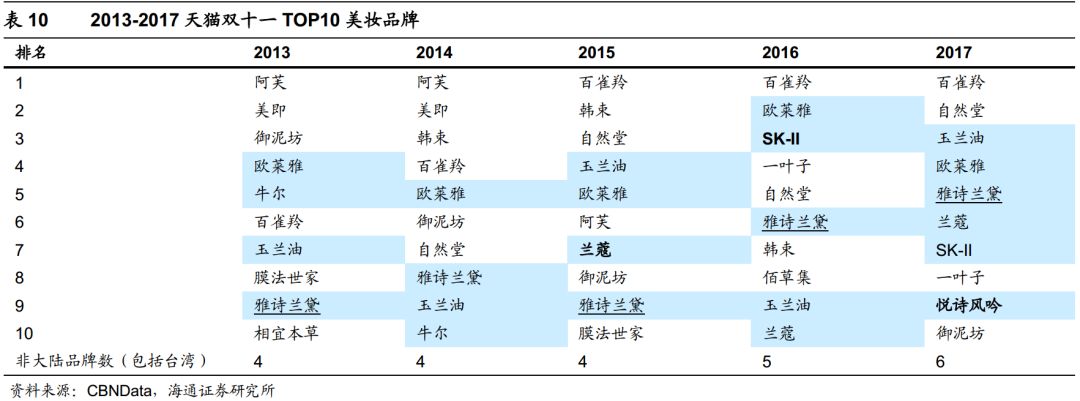

美妆品牌排名的变化,也体现了此趋势。

2013-2017

年在双

11

前

10

美妆品牌中,国外品牌数由

4

个增加至

2017

年的

6

个,其中欧莱雅、雅诗兰黛、玉兰油稳居前

10

,且欧莱雅稳居前

5

、雅诗兰黛则由之前的第

9

位升至第

5

位;兰蔻、

SK-II

、悦诗风吟分别于

2015

、

2016

、

2017

年新进前

10

。

屈臣氏的错位:个护占比高,美妆主打自有品牌和本土品牌。

一方面,基于最初“个人护理专家”的定位,屈臣氏在品类结构上个护占比高于美妆,而在品牌结构上因高比例自有品牌、本土品牌,进口品牌(特别是欧美品牌)较少。

另一方面,海外一线品牌在做渠道选择时,出于维护品牌形象和有效触达消费者的考虑,可能优选中高端百货、电商平台(比如天猫国际、唯品会)和丝芙兰,也在一定程度上限制了屈臣氏的品牌升级空间。以上综合导致屈臣氏在近年化妆品行业快速增长与消费升级趋势下,品类结构与品牌结构未能有效匹配新一代消费者的潮流美妆需求。

在

2017

年淘系线上

18-22

岁用户唇妆品牌搜索量中,

TOP15

品牌占比达

75%

,除雅邦(

ALOBON

)外,其余

14

个品牌全是海外品牌。

其中,仅

The Seam

、欧莱雅、美宝莲

3

个品牌在屈臣氏上架,数量不多且品牌排名相对靠后

。

4.

转型方向:新零售时代,加强潮流美妆、优化消费体验

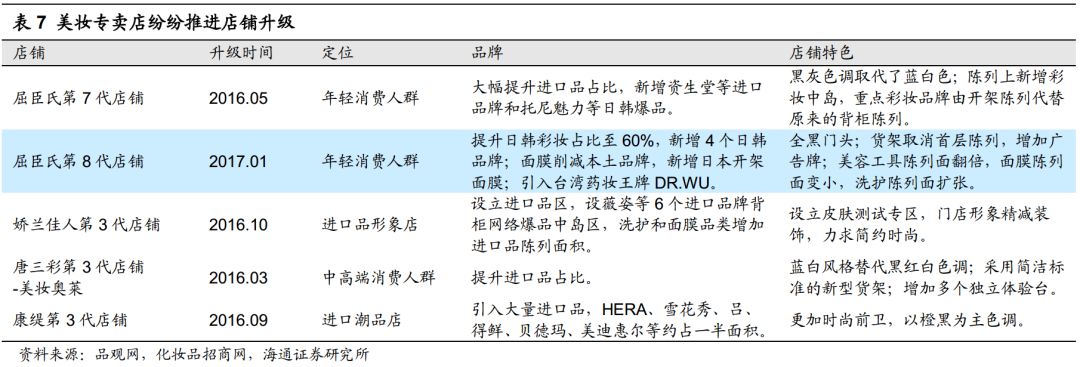

为应对日益激烈的竞争环境,满足新零售时代消费者更丰富时尚的美妆需求,屈臣氏、娇兰佳人、唐三彩、康缇等专营店从

2016

年开始纷纷加快转型,均主要体现在更高端的店铺形象(装修色调简洁)、更大比例进口品牌与彩妆、增设体验区等。

从屈臣氏

2016

年的第

6

代店铺到

2017

年的第

8

代店铺,以及

2017

年

4

月屈臣氏首席营运官高宏达全面接管中国业务后,推出的一系列改革方案来看,均体现从“大众个人护理专家”逐渐向“潮流美妆与消费体验”的转型方向,主要举措包括:

(

1

)

人:

重新定义目标客群,结合移动端加强会员运营

。通过移动端的数据积累,屈臣氏目前客群分为:

第一类核心用户群占比约

40%

,主要为

18-24

岁女性

,她们收入虽不高,但愿意消费美妆产品,也关注社交媒体,愿意在线上购物;

第二类用户为占比

40%

的白领

,收入相对较高,部分用于购买保健品,对护肤品的关注度提升,并转向关注更好的美妆产品;

第三类是占比

20%

追求潮流的群体

,关注所有生活方式和美妆产品。

2017

年前中国区

CEO

罗敬仁在

GMIC

全球移动营销峰会表示,

到

2018

年,屈臣氏中国所有门店每周客流量将达到

1400

万,每月达

5000

万(相当于

MAU 5000

万),转化率高达

40%

;在移动化环境下,会员数

600

万,且

80%

消费者均为会员,

85%

交易均通过会员卡完成

;屈臣氏微信公众号粉丝数

2200

万,微博关注人数为

300

万,以上均有利于屈臣氏更精准地进行消费者画像,加强与消费者的有效互动。

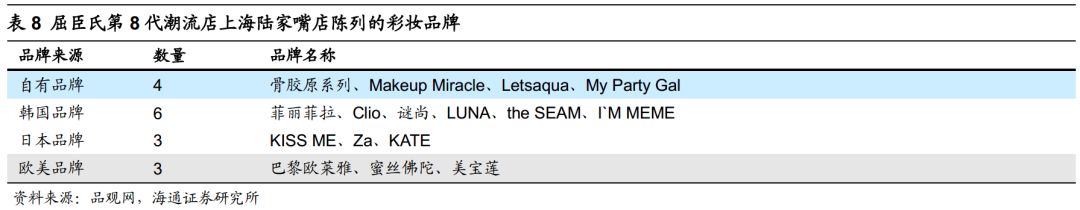

(

2

)货:缩减国产品牌和自有品牌,大规模引进彩妆。

第

8

代潮流店陆家嘴新店内

16

个彩妆品牌中,自有品牌仅

4

个,韩国品牌

6

个且其中

4

个首次进入屈臣氏渠道,包括爆品品牌得鲜(

The Seam

)按压口红,彩妆产品线更丰富,而之前的国产品牌猫语玫瑰未出现。在其强项面膜品类上,也削减了不少本土面膜品牌,增加了日本开架面膜品牌。高宏达曾表示,屈臣氏会不断引进进口爆品,如韩国人气品牌

CLIO

、台湾药妆王牌

DR.WU

等网红爆品。

(

3

)场:门店升级,扩大体验区

。距离第

7

代以“

GenerationYoung

”为定位的店铺推出仅过去半年,屈臣氏就以极快的速度推出第

8

代潮流店,于

2017

年

1

月在上海陆家嘴开业,标语“

Look Good Feel Great

”,凸显以顾客为核心的新理念。新店扩大彩妆体验区,推出

AR

虚拟试妆服务“

Skin Me

来彩我”和智能皮肤测试服务“

Skin Test

来试我”。

2018

年

1

月,屈臣氏在深圳首次与欧莱雅联合创立“

Colorlab by Watsons

”彩妆体验区,占地

20

平米,主要陈列彩妆品牌,欧莱雅旗下品牌“美宝莲”和“巴黎欧莱雅”占比超

30%

。

“去

BA

”化,减少导购对消费者的营销。

中国区高管

Kulvinder Birring

上任后改革重点之一便是减少品牌

BA

,并在上海

7

家门店试点“不考核自有品牌占比,只考核整体店铺销售”的模式,以期扭转导购造成消费者购物体验不佳的影响。“去

BA

”化后,通过更生动的产品场景化陈列展现品牌个性,更好促进顾客主动消费。

风险提示:

渠道竞争加剧;转型进度与效果的不确定性;新店培育期拉长的风险。

近期重点研究报告

公司深度