正文

从名牌大学的毕业生到一贫如洗的农家妇,从会编程懂英语的天之骄子到赣北山区六个儿女之母,今年43岁的伍继红,人生在哪里出了岔?今天,毒书郎就来说说她的故事。

伍继红的老家本在江西赣州,高考时,随叔父落户广东。1994年,她在广东以高分考入中国人民大学档案学院,鲤鱼跳农门,

时年20岁的伍继红,对人生充满期待。

▲

伍继红上学时在校门口的照片

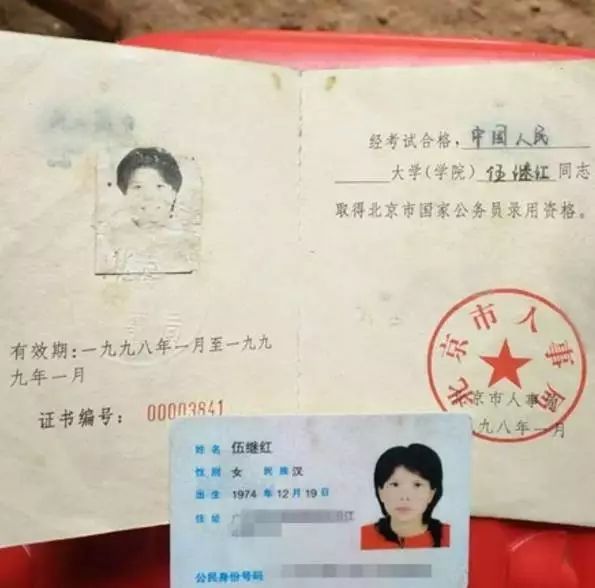

光阴如梭,四年一晃而过。1998年1月,伍继红通过考试,取得了北京市国家公务员录用资格。1998年夏天,伍继红从人大毕业。按说,她应该有个好出路。

▲

伍继红的公务员资格证

可就从1997年开始,国家正式不再实行大学生包分配政策,伍继红和她的同学们被抛进了市场。

伍继红在京津两地奔波,唯一一次机会也没有抓住。北京海淀区档案馆的一名领导打电话给她,让她准备好一系列材料后尽快去面试。但第二天就被告知,已经录取了另一名同学。

几经辗转,无法留京,她登上了南下的列车。最终在广东中山市找到了第一份工作,一家教育软件公司请她做档案整理和信息录入,每月薪水3000元,这在当时算很不错的收入。而且,这家公司现在还在,去年传出新三板挂牌的消息。

这里有段极其重要的插曲:为了不影响她找工作,父亲去世一个月后,姐姐才给她打电话告知父亲的死讯。伍继红回到家乡,在父亲的遗像前哭了一天一夜。姐姐说她可能就是在那时受到刺激,心理出现了一些问题。

此后,伍继红的人生进入了 下行线。

她在软件公司干了8个月,就因不为人知的“个人矛盾”辞了职,并完全脱离了专业,先在一家公司制作新年贺卡和日历,月薪1000元。一个月后,她又去服装厂干起了体力活。没过多久,她又辞职了,干脆没了工作。

就在这个当口,伍继红认识了她的第一任丈夫郭长华,便一路跟他进了郭家的门。

郭家是江西修水下杭村出了名的贫困户,与伍继红离婚后,郭长华一家至今还住在上世纪80年代盖的一间破瓦房里。

而在18年前,因为父亲生病,25岁的打工仔郭长华买好了广州回修水的火车票,距离列车出发还有3小时,他在商场闲逛,巧遇“无所事事”的伍继红。

郭长华说两人初见,“都有好感”,伍继红更是表示:“反正没事做,你去哪我就去哪。”正愁没媳妇的郭长华带着伍继红回到老家。

起初,郭长华想好好过日子,感觉自己很幸运也很幸福。他没怎么读过书,家庭条件也不好,而妻子“学历那么高”。但很快他察觉出些许不对,伍继红时常叽里咕噜,不知在说些什么,“像不正常”。

年末,伍继红怀孕,她想把孩子打掉,遭到郭长华的反对:“都有孩子了,我们结婚吧。”伍继红没有表态,只闹着要回赣州娘家。10个月后,在姐姐家的仓库里,她生下一个女孩。

孩子满月后,郭长华接伍继红和女儿回家。就在长途汽车上,伍继红表示不愿结婚,“没有未来”。

后来,矛盾不断升级。郭长华称伍继红“不做家务,也不带孩子,整天跑去录像馆看录像”,对伍继红的精神状况始终心存疑惑,还带她去医院做过检查。医生诊断后开了治疗“精神抑郁”的药,但伍继红后来把药“全扔了”。

这段婚姻维持了5年。2005年,郭长华同伍继红离婚,将她送回赣州老家,称自己“再也过不下去了”。

2006年7月,无力掌控命运的伍继红,被介绍给十二坊村的邓高华。邓家经济状况不好,一直娶不上媳妇,勉强接受了她。

嫁入邓家的11年里,伍继红相继生下5个孩子——邓家告诉她,她身体不好,不适合做节育手术。而且 ,由于没钱支付报酬,其中四胎都是请业余产婆在家里接生的。

▲

伍继红的一家老小

对于这样的生活,伍继红曾对采访她的记者说:“人与人之间的隔阂。就像中国和非洲那么远。”

确实,在很长一段时间内,伍继红过着一种相对隔绝的生活:没有电话、电视、电脑,甚至没有报纸和书籍。

直到大儿子上小学三年级后,带回来课本,伍继红多年来才第一次接触到真正的读物。她说,那是她“嫁来这里后”,第一次感到生活有了“向上的力量”。

伍继红住在自家建了30多年的危楼里,家徒四壁,唯一收入来源是在外打工的丈夫。而她,患有严重贫血,存在心理问题,被最大到成年、最小才两岁的六个孩子困住了手脚,因而成为村里的“精准扶贫对象”。