塘溪

一个远离都市繁华

交通相对不便

人口不到3万的小镇

近代以来

短短几十年间

就走出了

4位国际级名人

70多位国内著名的

革命家、科学家、艺术家及教授级人物

“克隆先驱”童第周,“蝶虫”怪杰周尧,“中国梵高”沙耆,还有著名的沙氏一门五兄弟:沙孟海、沙文求、沙文汉、沙文威、沙文度,都是从这座小镇开始走向世界的。

▲ 塘溪镇名人文化广场

是什么让鄞州区这个偏远小镇名人辈出?

这背后有着怎样的文化土壤和文脉基因?

昨晚9时53分,由中央电视台、中共鄞州区委宣传部、塘溪镇人民政府、鄞州日报社联合拍摄的

纪录片《塘溪传奇》

在中央电视台科教频道《探索·发现》栏目首播

,带领观众走进塘溪——那片名人辈出的传奇土地!

名人辈出 若璀璨星辰

SHAN SHUI TANG XI

“红色传奇之家”“克隆先驱摇篮”“中国梵高圣地”“蝶虫怪杰故里”。一下高速塘溪出口,便能看到4个硕大的标签。这4个标签分别代表的是革命家沙氏兄弟、生物学家童第周、油画家沙耆和昆虫分类学家周尧,他们是塘溪人的骄傲。

沙氏故居、童第周故居、沙耆故居以及周尧故居,离得都不远,有些仅几步之遥。镇里的文化广场、小公园,都能看到他们的“身影”。在这里兜一圈,犹如阅览了一部中国近代史。

▲ 塘溪门户公园

▲ 塘溪门户公园

从塘溪镇区出发,沿着清澈的亭溪河向堇山湖方向前行,就会看到一个位于山脚下的小村庄——沙村。这里走出了“沙氏五杰”和“中国的梵高”沙耆等一批名人。

沿着曲曲折折的小道前行,很容易就找到沙氏故居。“沙文求烈士故居”石刻牌匾,由沙孟海题写。走进小院,可以看到一排砖木结构的老宅,由三间一厅构成,其中正厅是沙文求烈士展厅,正中间立着的沙文求塑像,系其堂弟、油画家沙耆所塑,背后有沙孟海所题“且为忠魂舞,当惊世界殊”十个大字。

▲

沙氏故居

沙文求,1904年出生,1917年进入宁波效实中学读书,1925年考入上海大学社会学系。五卅运动时,他积极投入反帝斗争。那年冬天,他回到宁波,经四弟沙文威介绍,加入了中国共产党。1926年初,沙文求在家乡沙村开展农民运动,成立了中共沙村农村党支部,是当时鄞州第一批农村党支部。

1927年12月,沙文求参加广州起义。1928年8月,沙文求化名史永,寻找失散的同志,帮助牺牲的战友遗属。一天,在一家茶楼与一名同志接头时,不幸被警察逮捕。面对敌人的酷刑和利诱,他视死如归,牺牲于广州市红花岗,年仅24岁。

在正厅的东西两侧,分别是沙文求四个兄弟(沙孟海、沙文汉、沙文威、沙文度)的陈列室,同样记载着他们传奇的一生。其中,老大沙孟海是我国书法泰斗;老三沙文汉,曾与卓兰芳等一起领导过奉化暴动。解放前,沙文汉任中共中央上海局负责人,长期从事对国民党军队的策反工作。新中国成立后,他出任了浙江省的第一任省长。老四沙文威以国民党专员的身份作掩饰,在敌营中藏匿18年,一份份重要情报从他手中流向中国革命决策的最高层。沙文度与大哥沙孟海的艺术气质最为相似,曾经师从徐悲鸿先生学画,但他同样有革命情怀,15岁便跟随哥哥参加奉化暴动,后又赴延安加入中国共产党。

和沙氏故居一巷之隔的,是我国另一位大师的故居——沙耆故居。沙耆1914年出生于沙村,是中国一位传奇式的画家。

▲

沙耆故居

沙耆是中国现代油画史上的一颗灿烂的彗星,为油画艺坛增添了一道耀眼的光华。他的绘画天赋很早就被我国著名画家徐悲鸿所赏识。1937年,经徐悲鸿推荐,沙耆远涉重洋,到比利时布鲁塞尔皇家美术学院学习,并以优秀成绩毕业,他还两次获得“优秀美术金质奖”。1940年,安特里亚蒙展览会在比利时首都举办,沙耆作品与毕加索等著名画家一起展出,一度成为当地家喻户晓的名画家。1942年,比利时王太后伊丽莎白购藏了他的作品《吹笛女》,在比利时美术界轰动一时。

▲ 沙耆

从国外返回家乡沙村的沙耆,没有放下手中的画笔,他在白纸、报纸上创作虎、马之类的国画,栩栩如生,受到当地民众喜爱。时至今日,沙耆的油画、报纸画等不断出现在艺术品拍卖市场上,屡屡以高价落锤。

离开沙村,沿着横邹线绕过堇山湖,一路往西南的山区行进,就会抵达另一个小村庄——童村,这里诞生了我国实验胚胎学的开创者、克隆先驱童第周。

▲ 童第周故居

▲ 童第周故居

童第周的故居位于村老年活动室边上,门口就是清澈的溪坑。故居是一进四间旧楼,依山而建。门匾所书“童第周故居”同样由书法大家沙孟海写就。故居一楼展厅陈列的是童第周教授的生平以及他对生物研究作出的贡献。主楼二楼西首有两间卧室,最西面的是童第周的卧室。

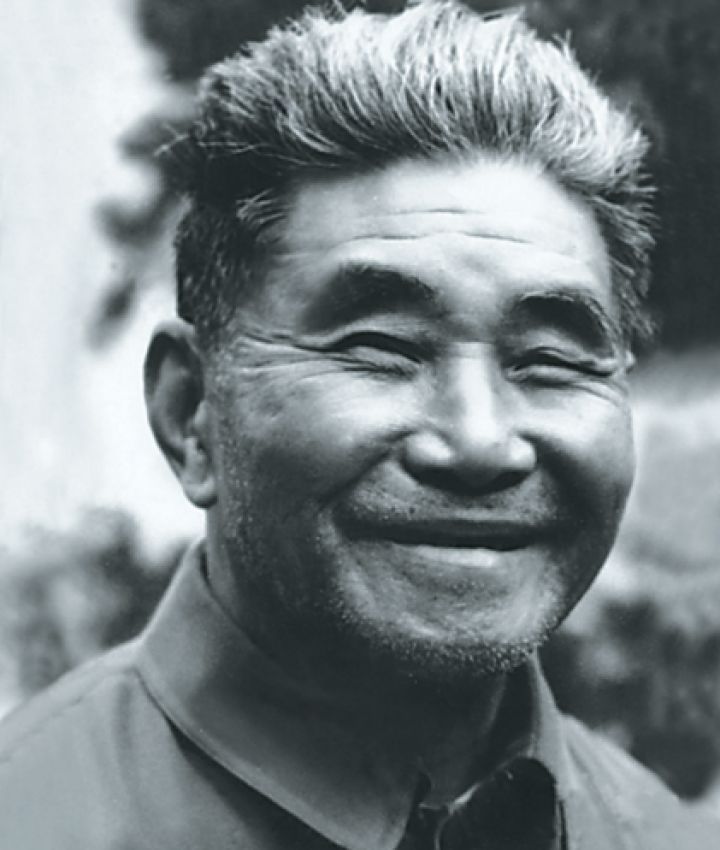

▲ 童第周

童第周1902年出生于童村,他的父亲是村里的私塾先生,在这个小山村里,他家称得上 “书香门第”。童第周小时候在屋檐下的阶沿上玩“跳房子”的游戏,突然发现石板上整整齐齐地排列着一行手指头大的小坑。他把父亲从屋里拉出来,接连问了几个为什么。父亲告诉他,这些坑不是人凿的,是檐头水滴出来的。一滴水当然敲不出坑来,但是,长年累月不断地滴,不但能滴出坑来,而且还能敲穿洞呢。

“水滴石穿”,这是父亲对童第周的勉励,而事实上,童第周就是身体力行地实践着这种精神,他抓住每一分钟、每一秒钟,以顽强的毅力向着科学的顶峰攀登。在将近50年的科学研究中,他一直从事实验胚胎学、细胞生物学和发育生物学等领域的研究,是中国实验胚胎学研究的创始人之一。上世纪90年代即被列入世界100位最优秀的科学家名单。

从童村继续向西南方向走,是另外一个山清水秀的小村——上周村,村子四周鸟语花香,各色蝴蝶随处可见,我国著名昆虫学家周尧就出生在这里。

▲ 周尧

周尧于1912年出生,父亲在童村冠山小学读过几年书,在村中办了半农半读私塾,周尧就是在这里接受启蒙教育的。

1936年,为了深入研究昆虫学,在上海宁波同乡会王伯元和南通大学校长张敬礼的资助下,远赴意大利,师从拿波利大学的世界昆虫学权威西尔维斯特利教授,周尧当时是唯一的中国学生。 从1939年到1979年,40年来,周尧教授主要从事植物保护专业的普通昆虫学教学。

1974年,周尧60多岁的时候,还到云南西双版纳采集昆虫,历时116天,行程4000多公里。他白天挥动捕虫网,活跃在山林里,晚上利用黑光灯诱虫,边收集边包装,一直工作到深夜。早晨一起床,他就赶紧包装夜间未整理完的标本。植物上的露水一消失,又开始野外工作。即便是坐长途汽车,中途休息时他也不放过采虫。

周尧在60多年时间里,足迹几乎踏遍祖国的绝大多数地方,采集的昆虫标本有50多万号,发现生物新品种1000多种,发现蝴蝶新品种250多种,其中56种以他姓氏命名。编写并发表的论著有250多种,主编完成科学巨著《中国蝶类志》,创办了全国第一座昆虫博物馆。

塘溪文化基因

灵山秀水 崇文重教

SHAN SHUI TANG XI

为何塘溪会走出这么多的名人?

这是很多人第一次走进塘溪时最为困惑的。探究其中的原因。有很多说法,但有两个因素是十分显著的,

一是这里独特的地理环境,一是千百年来延续的崇文重教传统。

“一方水土养一方人”

自然和社会环境塑造了地域居民的性格特征

塘溪的自然地理环境,一般人的直观印象是个山清水秀的山区、半山区。但在农耕时代,这里易受旱涝之灾,而且地处僻壤,远离城区,谋生发展实属不易。

“童(童村)半夜、周(上周村)弗困,童夏家人全夜奔。”这是一句在塘溪当地流传甚广的顺口溜,说的是当地山民半夜翻山越岭去赶集市的场景,当时的艰苦生存环境可见一斑。

旧时的塘溪人民历经艰辛,劈山造田,开垦出层层梯田,同时打塘建碶,阻咸蓄淡,改造盐碱地,围垦了大批的塘田。为方便内外交通,百姓劈山开路修古道,临溪筑坝建桥梁,集资修路建村道、公路等,凭借聪明才智、艰辛劳作,改善了生存环境。

千百年来,与艰苦环境的斗争,也铸造了塘溪人敢为、拼搏、刚毅、坚韧的性格,这种性格融入一代又一代塘溪人的血脉之中,为名人的产生奠定了基础。

塘溪多名人的另一个原因

是这里浓厚的崇文重教氛围

自唐德宗贞元年间,苏州别驾童晏为避乱来童家岙西古尖下的弦溪畔生息创业开始,陆续有杜、李、沙、周、林等族姓迁徙塘溪一带,择地繁衍。由于前来定居的不乏官宦、富庶之家,比较重视教育,或延师训子、兴办馆塾,故自宋末开始,就陆续有管江杜氏、施氏和沙氏等考入举人、进士的文献记录。清末、民国以来,塘溪各地纷纷举办私塾,陆续出现私立、乡立乃至县立小学,并竭力选送优秀的子弟到效实、正始等宁波名校读书。

另外

塘溪山不高,植被好

众多缓坡可供开发

溪流多,江河宽,没有水旱之灾的年份,饮水、浇灌条件委实不错。故当地山货、田作、水产各类物品出产也颇丰。沙孟海曾评价家乡“地僻,无兵革之警,米盐材木足支用”,兼以居民克勤克俭、垦殖塘田,生活尚能自给,也颇多富庶家族。有了一定的经济基础和良好的崇文重教传统,所以塘溪的耕读传家之风尤烈。

塘溪人崇文重教的传统可以从每年举办的“童村启蒙礼”上窥得一斑。端正衣冠、朱砂启智、开笔启蒙……每年开学前,塘溪镇童村会邀请即将入学的小朋友,参加在村文化礼堂举办的的开学启蒙、金榜题名贺学礼。启蒙礼举行当天,孩子们在司仪的指引下,行古代学童入学仪式。村里邀请德高望重的老人手把手教孩子们书写“人”字,给孩子们送上“聪明蛋”,考进重点大学的准大学生则为孩子们送上“智慧笔”。这样尊师重教的浓厚氛围,从童村明末设立私塾后,就开始延续下来了。

自然环境孕育了塘溪人独特的性格特征,崇文重教传统又让一代代的塘溪人从小耳濡目染,坚持“世代读书、格物致知”,这恐怕是塘溪名人辈出的重要影响因素。

那在

这一片盛产世界级大师的“绿水青山”

摄影组

究竟做了些什么

将一个山水秀丽、名人荟萃的塘溪镇

呈现给大家的呢

让我们一起来看看吧~

▼

沙村,这个水库边的小山村,曾经走出了一位享誉世界的画家,由于他在绘画方面取得的辉煌成就和他颇具传奇色彩的人生故事,被人们称作“中国的梵高”,他叫沙耆。除了沙耆,这个村子还出现了沙孟海、沙文求、沙文汉、沙文威、沙文度一门五兄弟,为中国的革命事业作出了重要贡献。

沙耆已于2005年去世,家属也已不在塘溪居住,如何还原沙耆当年的生活片段呢?

当年,沙耆在沙村生活时,留下了很多随手画的报纸画,不少被当地村民保存下来。经过多番寻找,摄制组找到了两名村民,拍摄到了不少沙耆珍贵的画作。

除了在村民家里,在沙耆故居和很多当地建筑物的墙面上还有不少沙耆的即兴涂抹。摄制组把镜头对准了这些蛛丝马迹,带领观众走进沙耆的艺术殿堂。

摄制组还专程赶赴上海,采访沙耆之子沙天行。在他家里,摄制组见到了不少当年沙耆先生的书信和遗物,这些资料为还原沙耆在比利时的求学生活提供了详实的素材。

“悲鸿给我讲过,沙耆是非常聪明的,很有才华的,在学习期间,他就发现了他的才华,并且引导他走向那条道路,创造他自己的风格。”这段话是摄制组找到的一段影视资料,讲述人正是徐悲鸿的爱人廖静文,这也从一个侧面印证了沙耆的绘画天赋。

从沙耆早年赴比利时皇家美术学院留学,到晚年返乡隐居;从他自小居住的房间,到他晚年作画的取景地,从塘溪到东钱湖韩岭,从宁波到杭州、上海,摄制组收集大量的资料,并采访了与沙耆有交集的专家和艺术家、沙耆生前好友,为观众呈现了沙耆的传奇人生和他各个时期的艺术创作历程。

作为沙耆的同族,沙孟海兄弟五人都拥有传奇般的人生,他们与沙耆的生活有许多交集,这些都将在纪录片中得到呈现。

▲

摄制组在黄泥岭古道

▲

摄制组在黄泥岭古道

上周村位于塘溪镇西南侧,是白岩山脚下的一个小村庄。 1912年,周尧出生在这里,这里原生态的自然环境适合各种昆虫繁衍生长,古道边、溪坑里、草丛中、树林里,随处可见各色野花。儿时的周尧在这里扑蜻蜓、捉蝈蝈、捕蝴蝶、挖蝉花……在与大自然的接触中,他迷上了昆虫,尤其喜欢色彩斑斓的蝴蝶。对虫蝶的痴迷,影响了周尧的一生,也成就了周尧的一生,使他有了“蝶神”的美誉,成为世界四大昆虫学家之一。

纪录片拍摄时值9月,山区闷热异常,摄制组扛着沉重的摄影设备,在上周村附近的山道穿行。山区的天气说变就变,常常是拍着拍着就下起了阵雨,而自然环境对蝴蝶的影响很大,光照、温度、湿度的一点变化,都可能使它们停止活动。

拍摄时发生了一些意外,随行的昆虫摄影爱好者李超后背被山蚂蟥咬伤,鲜血染红了衣服。就在大家帮忙处理完伤口后,小组成员林海伦又在附近发现了一个马蜂窝。所幸发现及时,一旦被小组成员无意中触碰到,后果不堪设想。

拍摄中遇到的这些意外,对于周尧这样的昆虫分类学泰斗而言,都是寻常经历。从事昆虫研究,不但需要深厚的学术积养,更需要身体力行的实践,既要耐得住学术研究的枯燥,也要受得住大自然的考验与磨难。这次野外拍摄经历,让摄制组对周尧当年工作中所面临的艰辛有了更深的体会。

摄制组先后拍摄了周尧故居、童第周故居,以及周尧曾涉足的周边古道、山村和地处东钱湖的周尧昆虫博物馆等,力求最大程度地还原周尧先生当年成长环境和专注研究的坚韧精神。