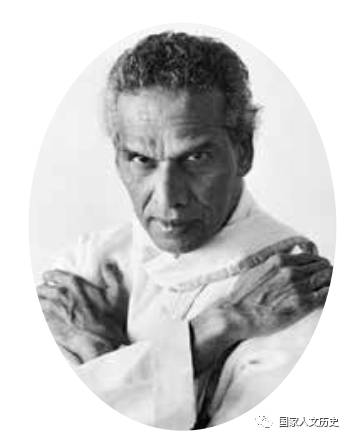

1962年中印边境自卫反击战期间,占领拉达克边界堡垒的印度军官

本文为“国家人文历史”独家稿件,欢迎广大读者转载到朋友圈。

1962年对印自卫反击战中,解放军曾干净利落地给越界入侵我国的印度军队一个下马威。

与很多人想象的不同,印军一打就垮,并非印军怕死、没战斗力,当年反击战主力的藏字419部队政委阴法唐将军曾评价说:“实事求是地说,印军还是很能打的,他们是印军的精锐……很多战斗,他们被打死的比当俘虏的还多。如卡龙据点有印军143人,其中被我军击毙的有92人,当俘虏的只有51人,不少还是因伤被俘。”

毛泽东曾提出,战略上要藐视敌人,战术上要重视敌人。当我们重温过去历史时,有必要深入探究历史的细节,印军败北的原因是什么?

1962年10月中印边境武装冲突前夕,印度共有8个步兵师、1个装甲师、1个独立装甲旅和1个空降旅,地面部队的武器自独立后基本没有更新过,除了少数苏制直升机外,和1945年相差无几。印度军队注意力集中在西部边境旁遮普地区,从未认真考虑并训练部队进行高寒、高海拔山地作战。随着有二战经历的军人大批离队,印军专业素养已远不如二战结束时。这支松懈的印军将被“前进政策”带进深渊。

印军在战前犯下一系列错误,最终铸就了第7旅旅长达尔维准将所形容的“喜马拉雅山般的错误”

(印地语形容巨大的事物时,以“喜马拉雅山一般”做修饰,达尔维兵败被俘于喜马拉雅山山麓克节朗河畔,因此一语双关地描述了这场战争)

。

孙子兵法说“知己知彼、百战不殆”,但印军首先犯了兵家大忌,从上到下很少有人能搞清楚当面中国军队的情况。印度独立以前,印度军事情报局里没有印度人,独立后全体人员都是新手,军事情报局逐渐衰落下去,变成了养闲人的场所或军内官僚的晋升跳板。军方情报业务只能交给由警官组成的印度国家情报局来处理。

情报局长马利克给尼赫鲁提供了大量政敌把柄,因此和尼赫鲁私交甚好。在马利克领导下,国家情报局在政府核心决策中颇有影响力。马利克依靠边民和越境的商人刺探中国情报,根本查不清解放军的兵力和战备,却轻率地判断印度军队面对的中国军队都是第三流边防部队,判断一旦印度军队发起进攻,他们不是印军的对手。但是部署在第一线的旅长达尔维准将回忆说,他首次接触中国部队后,承认中国士兵给他的印象不错。这些人绝不是情报里描绘的三流边防士兵,他们是野战部队,看起来身体结实、穿戴暖和,装备精良,而且意志坚决。

马利克大大误判了解放军实力,认为克节朗河对岸解放军顶多只有一个营,这促使梅农和考尔下决心命令印军过河向北建立据点。而当面解放军其实有一个师,而且早已做好了战斗准备,当10月20日反击战全线打响后,解放军两天时间就全歼印度第7旅,活捉旅长达尔维。

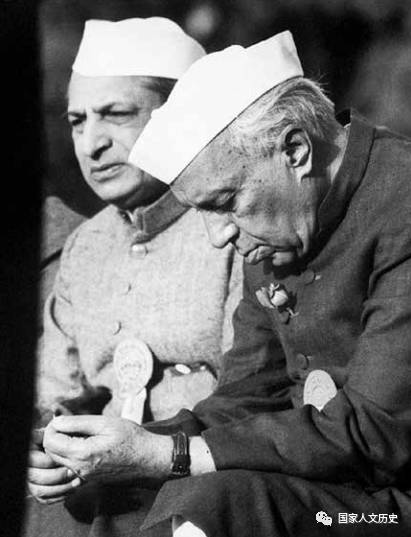

克里希那·梅农,1957 年,尼赫鲁任命其为国防部长

马利克手下的警探们不但刺探情报搞得马虎,还缺乏军事情报工作专业素养。当自卫反击战第二阶段期间,印军以5个旅兵力死守扼守邦迪拉、德让宗一线险要的色拉山口

(中国称为西山口)

时,丝毫不清楚有一条鲜为人知的“贝利小道”可以直插色拉山口与德让宗、邦迪拉之间。11月18日,解放军多路同时打响西山口战斗,一部奇兵正是从“贝利小道”直插色拉山口印军口袋阵地的后面,印军发现腹背受敌后顿时惊慌失措,仓皇撤出坚固工事向后溃逃,解放军趁机全力突进围歼了这一大股印军。最终1.8万解放军击败1.2万印军,全歼两个旅,击溃重创其余三个旅,击毙印军第62步兵旅旅长霍希尔·辛格准将以下官兵2886人,俘2177人,解放军仅牺牲225人,伤477人。

印军第二大致命缺陷是指挥系统混乱不堪,决策中政治与军事脱节。印度军事决策权掌握在全然不懂军事的文官手中,军队指挥链环节众多、多头负责。1962年夏,印军在印度东北边界的指挥系统,是从总理、国防部长开始,下面是设在新德里的陆军总部,由塔帕尔上将任陆军参谋长,塔帕尔下面是已经转任参谋局长的考尔中将,参谋局具体负责陆军计划与作战中枢工作,直接给东部军区下命令。

印度当时分东部、南部、西部三个军区,其中东部军区负责中印边境东北部争议地段,由一名中将任军区司令。该军区直属作战部队是第33军,由经验丰富的乌姆拉欧·辛格中将指挥,该军下属第4步兵师,由尼兰詹·普拉沙德少将指挥。该师下属三个旅,其中第5、第7两个旅部署在中印边境。约翰·达尔维准将指挥的第7旅就部署在中印争执的核心——达旺地区。达尔维准将在回忆录中抱怨说,他这小小的一个旅被派去执行“前进政策”,在1962年9月份之前,实际兵力只有一个中校营长指挥的营,这么一点部队,却要由一个上将、三个中将、一个少将、一个准将来给一个中校下命令。

中印边境自卫反击战期间的印军士兵,印军参与作战的主要是陆军第4师,属于“王牌部队”

印军第三个弱点是仓促上阵,部署失当、后勤准备不足。1962年9月9日,国防部长梅农正式下令,要求将塔格拉山脊以南、麦克马洪线以北的中国部队赶走,随后最靠近该地区的印军第7旅接到命令,准备北进并撵走中国哨所,行动密码代号“里窝那”。这个命令是文职决策层和高级军官们仅仅看了地图后拍脑瓜的结果,全然不顾当地天气、地形、印军实力和当面中国军队的部署情况。从陆军参谋长到师长的各级军官,要么是逢迎拍马之辈,要么明知实情却不敢违抗上级,只是按照官僚程序将命令层层转发下去。

事实上,印军根本没考虑中国反击的可能,“里窝那行动”的制定者,将中国军队看成一帮非法赌博的赌徒,只要印度兵像警察一样突然出现,中国边防军就会作鸟兽散,因此印军兵力部署前重后轻,整个第4步兵师下属的第7旅,以及随后赶来的第5旅、62旅等部全被部署到麦克马洪线以北的边境前沿,而印军后方沿线据点,从达旺、邦迪拉直到军司令部所在地提斯普尔,却没准备像样的预备队。

印度派去的兵力不适合在高海拔地区活动。少部分印军部署的达旺地区海拔大约3000米处,还有相当部分印军是从海拔很低的首都新德里附近临时调过来的,而预定前往的地点海拔4800米,大部分人在前进途中就有明显高原反应,有些印度兵甚至行军途中就突然倒地死去。当地9月份以后已经迎来恶劣的雨雪天气,10月20日以后还将大雪封山,印度必须在大雪封山前完成后勤物资储备,否则根本无法在当地越冬。

糟糕的是,前线印军超过80%的部队没有冬衣,仍穿着单薄的夏季军装,只有一条薄薄的毛毯抵御早晚将近零度的寒冷。而且印军向北一路走的是攀登陡坡的地形,山高林密路险,越往北空气越稀薄,所有重武器和运输工具都无法携带,骡马也不能通行,必须依靠当地征集的康巴族民工搬运辎重。每名印度兵除了背负口粮睡具外,随身只能带50发子弹,高原反应的士兵还不如康巴民工背的东西多。印军本身口粮和冬衣储备严重不足,一个2500人的步兵旅,随带500名民工,还得给民工分一部分口粮和冬衣,这就使印军后勤雪上加霜。印军甚至连修筑工事的工兵铲、鹤嘴锄都奇缺,更没有砍树的斧子和链锯,当解放军边防部队目睹印度兵徒劳用少数几把工兵铲砍树时,都嘲笑不已。

印军里并非没有仗义敢言的将军,常驻当地的第33军从军长乌姆拉欧·辛格到司令部的参谋队伍,全都熟知当地兵要地志,也明白印军面对的中国军队拥有兵力和补给优势。9月12日,辛格正式提交了一份意见书,认为印军要越过克节朗河前往塔格拉山脊,这一企图将严重超出自身后勤保障能力。印军在前沿地区最多只能维持一个营,当面中国军队至少有一个师,而且占据了天时地利与后勤优势。他尖锐地指出,“里窝那行动”规模远远超过了过去的边境挑衅事件,从各种迹象判断,认真备战的中国军队很可能将进行反击,他们很轻松就能打垮印军沿克节朗河北岸布置的据点,并顺势下山直捣达旺地区。而印军在达旺却没有后备防御力量,如果中国军队继续南下,整个阿萨姆平原都会向中国军队敞开大门。

1962年中印边境自卫反击战期间担任印军前线最高指挥官的布里吉·莫汉·考尔中将,因作战失当,导致印军被解放军重创

后来的历史走向完全验证了辛格中将的预言,但是从尼赫鲁到梅农,当时根本听不进反对意见。鉴于辛格不听话,在尼赫鲁授意下,10月3日,跃跃欲试的考尔被调来执行“里窝那行动”。考尔本身就是“前进政策”在军内最大的鼓吹者,就连陆军参谋长和军区司令都唯他马首是瞻,他想趁机建功立业,捞到战绩后,未来就能干上陆军参谋长了。

为了避免公开将辛格中将撤职从而暴露印军高层不合,辛格和33军司令部被调走,考尔带着临时组成的第4军司令部赴任。辛格临走前,曾好意对考尔说,33军有一批熟悉当地情况的参谋人员,可以留下帮忙,这一善意被考尔轻蔑地拒绝了。印度临阵换将,犯了兵家大忌。轻狂又愚蠢的考尔当上新组建的第4军军长,带着手下一帮对当地茫然无知的参谋和助手,一脚踏进了一个巨大的陷阱……

10月20日中印自卫反击战在东段塔格拉山以南、克节朗河以北和西段阿克塞钦地区同时打响,两天后印度第7旅不复存在。10月25日,解放军乘胜收复六世达赖的出生地——达旺。28日,西线阿克塞钦地区反击作战结束,印度入侵我国的据点被全部拔除,印军114旅被打垮。

克节朗河惨败后,印军上下深受震动,随后国防部长、陆军参谋长双双易人,在新任国防部长恰范和陆军参谋长乔杜里上将鞭策下,考尔带着第4军在东线色拉山口一线布防。这一次,印军再次暴露出指挥混乱、部署失当的毛病。

色拉山口虽然地形险要,是优良的天然防御阵地,但远离印军在邦迪拉的后勤补给基地,因此有人提议主动收缩防线到邦迪拉一线,便于就近补给并组织防御。好面子的考尔认为,印军前番已接连失败,如果再不战而放弃“国土”,实在对政府形象不利。他否决下属意见,将5个旅部署到色拉山口,结成紧密的“箱形阵地”。但没想到就像前文所述,色拉山口的印军被解放军奇兵抄小路“包了饺子”,随后印军全线崩溃。

萨姆·巴杜尔·马内克肖,1934年毕业于德拉敦印度军事学院,恪守英国式的军事传统,1961年下半年,因为公开嘲笑考尔被人背后告发而惹上官司

色拉山口溃败后,印度第4军军部所在地提斯普尔门户大开,印度东北地区纷纷谣传解放军将趁机南下印度平原,国内一片混乱。在此危急关头,原本被闲置的马内克肖接替考尔临危受命指挥第4军组织提斯普尔的防御。恰在此时,中国宣布单方面停火并主动后撤。中印边境自卫反击战迎来戏剧性的结束。

印度总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁,1962 年11 月摄,此时发生的中印边境自卫反击战让尼赫鲁声名扫地

战争结束后,三个负有直接责任的人——尼赫鲁、梅农、考尔都声名扫地。尼赫鲁“反帝”一辈子,危急关头却乞求“英美帝国主义”出手“匡扶正义”,一时沦为笑柄。

两年后,郁郁寡欢的尼赫鲁去世。梅农丢掉国防部长一职后,他的政敌幸灾乐祸、弹冠相庆。“前进政策”的推手考尔中将则身败名裂,被赶出军队。马内克肖却咸鱼翻身,在1971年第三次印巴战争中,他出色地指挥印军迅速肢解了东巴基斯坦,因功受封为印度第一位元帅。

本文为国家人文历史原创,其他媒体未经授权严禁转载。

一铲子下去,挖出一座商王朝宫殿:也许自己这辈子都会跟甲骨文、商王朝有关

商朝的房子倒塌了,战国的朋友到这儿来溜达,掉了一个豆把上去。于是我回到考古队,我说大家不要不理我了,这个房子还是商代的。

△

点击图片进入文章