他26岁时打造了台湾最美民宿;一个人撬动了10万人的大生意;让没落的小镇变成台湾著名文创村;没花一分钱便聚集了来自各地的创意人才。

他就是台湾民宿“天空的院子”创始人

何培钧

。何培钧1979年出生于台湾南投县水里乡,从26岁退役开始创业至今已经12年,在这12年里,他做了三件事:整修一间民宿「天空的院子」,成立一间公司「小镇文创有限公司」,成立一个空间「竹青庭人文空间」。

这三个场域何培钧称之为“在地美好生活产业”。

竹山镇,因山丘多竹而得名。但由于传统文化的逐渐消失、经济产业的转移,又遭遇9·21大地震,让曾经风光的制竹产业逐渐没落。

机缘巧合,在就读医务管理学系二年级时,因为爱好摄影,

何培钧

在深山里转悠时发现了一座百年老屋,传统的三合院建筑,藏在云雾环绕的深山里,仿佛与世隔绝,万籁俱静,静到可以听见自己的心跳。看到它第一眼的瞬间,何培钧就被其深深吸引,“因为岁月让它变得动人、耀眼”。

上百年的屋龄大概40几年没有人住,荒废掉非常可惜,同时,何培钧自己也在思考

为什么他对改造老屋如此执着和入迷?

医务管理是他的兴趣吗?

如果自己想要改造这栋屋子,还需要什么能力?建筑、管理、园艺、厨艺......

最后他决定,

要先找到未来最想做的那件事,再来决定要学什么。

为此,何培钧开始跨校跨系旁听建筑学等相关科系。同学们都在质疑他的做法。而他认为,

台湾社会发展最重要的动能在于下一代的天赋,这是未来发展最丰富的力量。唯有天赋自由,才能创造奇迹。

于是大三时的何培钧便决定毕业后不再继续考研,他要到山里修葺老宅。

大学毕业赶紧服兵役,兵役结束的第二天,就马上去银行借钱。但跑了16家银行,由于没有自筹款、也没有家里的房子(都在父母名下)做抵押,都惨遭拒绝。终于有一位银行经理愿意跟着他到深山看那座古屋,他骑着摩托车载着经理,从南投县一路到竹山。路上,何培钧请这位经理要“

用力想象古屋的未来一定很美

”。

眼前或许还有很多困难,但只要有大视野,就能看到这是人生最千载难逢的机会。

评估过后,这位银行经理告诉他,青年创业贷款基金无法支持他的规划,建议

何培钧

先将古屋所在的900坪(约2970㎡)建地买下来。就这样,他前前后后跟银行借了1500多万台币,买下了这块梦想的土地。

开始整修时,

何培钧

想到了从小爱好建筑,立志当建筑师,但由于家庭因素,选择了医学院的表哥。他

跟他表哥说:“建筑是你的爱好,我们一起修葺古屋,也可以弥补你无法当建筑师的遗憾。

台湾社会如何强盛,我们只有严格要求自己扮演好所有的角色,当个体好起来了,整个社会也会跟着好起来。

”表哥思考后回医院辞掉工作,一起加入。

他们两人就这样一起进山,买了睡袋住在老厝里整整一年,与古屋同呼吸共命运,每天观察日出日落和风向,他说唯有认识老宅了解它才能设计好它。为了更好地还原古屋原貌,翻地、刨木头、架房梁、做家具,从一片破瓦开始修起,小心翼翼,一丝不苟。

1000多根刚上好的横梁,因为不合规制,他们全部拆掉,把边角磨成八角形,再一根一根放上去。就这样,

花了一年的时间,在镇上几位师傅的免费帮助下,他们将木头一根一根慢慢地刨,将瓦片一块一块慢慢地铺,将墙面一遍一遍慢慢地刷,终于让整座古厝焕然重生。

屋子前面有一个很大的山谷,海拔大概900公尺,夏天的时候也非常的凉爽。冬天的时候主要是云海季,雾气不断下沉,云雾缭绕,很像是一个空中的三合院,“天空的院子”因此得名。

老宅外观采用古法整修,将传统和现代相融合,操作非常困难。整个建筑没有用一根铁钉,都是用卯榫结构。

他们保留了三合院的外貌,室内却融入现代化设计,配备西班牙浴缸、德国瓷砖等。

一年的时间,

当古屋整修完成

,何培钧也将银行的借款也将全部花光,户头只剩下12万元台币,无奈之下,表哥回到医院继续工作,留下他一个人坚持。开业第一个月只收入8000多元台币,而银行给他四个月时间还清第一期的欠款6万元,否则就清算。

何培钧

躺在民宿的床上,想了上百种还债的方式,想着民宿会不会倒闭想到失眠。

隔天早上何培钧给妈妈打了电话,安慰她说“现在已经有房客入住,一切都好”(但其实民宿已濒临倒闭),妈妈在电话里说:“你要好好谢谢这位房客给你机会,社会对你有恩,你要认真做。”

经营的十字路口一定会有很多情绪、想逃离困难的当下,而随着问题的临近,用情绪做事,只会越做越错。

想到曾经帮助过他的那些人,何培钧

决定开始正面思考,不再想着会不会倒闭,而要思考如何活下来。

他开始稳定自己,找出经营数据,算出一个月要卖出12间的民宿房间,才能还清银行一个月的欠款。有了目标就有了方向。白天骑着摩托车到各个公司推荐「天空的院子」,晚上上网到各大论坛做宣传。

他同时也写了几十封的信寄给各公司企业,不停打电话、发邮件、登门牌坊。

何培钧说

“有间鞋工厂的老板问我,你们有电视吗?可以唱卡拉OK吗?能打麻将吗?但我这里什么都没有,只能照实回答。”

被工厂老板怼后,

何培钧说

开始思考答案,

试图找出经营之道。

他把

装着「天空的院子」宣传光盘和和自己想法的信函寄给

给各观光文化局长,

告诉他们这座古屋的故事:“我们的院子有很多人来帮忙,终于把百年文化古屋修复好了。

台湾最美的不是只有观光局讲的日月潭阿里山,也不是经济部说的产业规模技术,台湾最美的是有很多年轻人带着他的理想进入社会。

“

皇天不负有心人,

局长们看了信后都打电话来联系参观。甚至有位局长包场让当时在台湾巡演的Matthew Lien(

马修·连恩)

和他的乐团住宿。那天晚上,何培钧将「天空的院子」的纪录片在古屋前的露天电影布幕上放映给他们看,马修·连恩很惊讶,无法相信深山里有位26岁的青年修好了百年古屋。

马修·连恩

请乐团把所有乐器都搬到广场上,以一个小时的音乐会祝福了这座古屋,而何培钧作为唯一的听众,享受了这场无与伦比的天籁之声。这是他第一次感受到做民宿的快乐,之前一个人清理所有房间的辛苦和紧张情绪顿时云消雾散。

在马修·连恩和乐团的包场住宿过后,何培钧接到唱片公司的电话,说他们计划与马修·连恩合作,帮「天空的院子」做一张同名音乐专辑,这让何培钧欣喜万分。但更

没想到的是,这张专辑入围了当年金曲奖

的

最佳古典音乐专辑,

媒体也争相报道,

天空的院子由此名声大噪,之后更是被评为台湾“最美民宿”。

名气大了,何培钧却深知,只有用心地经营,给每一个来的客人留下美好的记忆,才能真正留住客人的心。

这里没有电视没有麻将,却能让人心灵放空,这里的景色可以让你坐看云起云落,相伴参天古木。

因为他觉得山最美的风景是人,是人和人交流时的那种氛围。这栋在山上的废墟充满岁月痕迹,而“文化”就是由时间积累而来的,这是没法复制的,也正是何培钧想保留的。

在创业四年后,开始有村民认同何培钧的理念,主动花钱整修自己的房子。他这才深深感受到,观念的转变,才是最宝贵的。值得欣慰的是,他

们不用花政府的钱,而是靠自己拯救当地的文化。

等社区轮廓形成后,何培钧花了12万元台币整修了村庄的古道和古桥,并开始带着民宿的客人行走,体验当地的生活。

当游客倍增、旅游收入增加时,何培钧发现了一个现象:竹山镇的人口从8万人降低到5万人。

镇上多数为老人和小孩,他不希望这么美丽的小镇就此衰落。

思考过后,他认为,原因之一是当时台湾的「少子化」太严重,年轻人都不愿生小孩;

原因之二是企业的

运

营方式不友善当地,观光产业和旅游产业在当地的采购几乎趋近于零(当地采购的成本较高),日益增多的游客、噪音垃圾、车辆乱停,对竹山只有冲击和波澜,不仅没有提升这里的经济,反而影响了居民的生活。

民宿的耗材是否能跟当地采购?何培钧地把竹山的竹炭变成民宿的肥皂,请来竹山的百年打铁店制作民宿的钥匙,床头灯采用当地的竹编工艺,床单和被单是请当地81岁老奶奶开的老店缝制的。

社会需要横向多元选择和价值

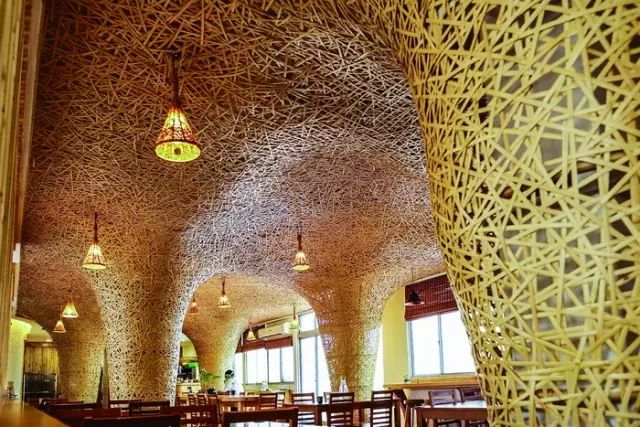

,何培钧利用竹山镇的竹子,将老客运站活化改造成餐厅「竹青庭人文空间」,内部空间采用5500片的竹片编织,食物采用当地的竹笋做法,从外观到餐桌都与产地有深厚的连接。这个作品是和当地的年轻人、当地的艺术家、当地关心这里的居民一起努力的成果。

为改善小镇的经济动能不足,何培钧成立了「小镇文创有限公司」,并开始一个实验。租用了一栋

月租8000元台币的

空房子,以“换宿集点子”的方式,

年轻人

只需要对竹山镇的发展提出自己的想法建议,或以自己的专长交换,就可以免费住宿。

有印度人跳印度舞,有学美术的学生来竹山做环境美化,也专业摄影师拍摄照片提供营销,一年有300多个人来

“换宿集点子”

,给小镇的发展出谋划策,为小镇事业创造更多的脑袋,把缺点变成优点。

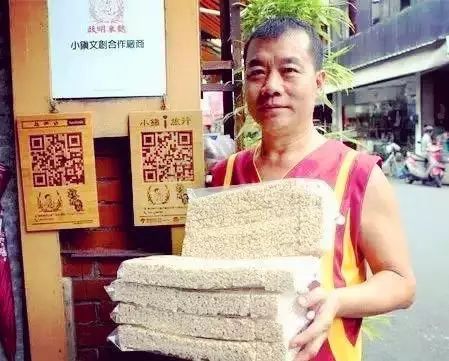

用竹编工艺做二维码,为每一间老店写故事,扫码即可阅读到这些老店的传统文化。时至今日,用

当地最多的

竹子制作二维码,已经成为竹山小镇的特有景色,现场体验制作,扫码了解小镇文化,也成了游客最喜欢的项目。

通过竹编二维码了解百年老店,通过聆听梦想给予意见,通过参与跑步与居民互动。

游客参与的不仅仅的是小镇的景点和小吃,更是参与小镇的新创造历程。

越来越多的年轻人回到竹山镇,歇业多年的旅社也在整修,重新开张。

成立「竹草学堂」,请游客和居民一起来关心台湾、关心自己的故乡。每月举办梦想大会,让竹山当地人上台发言30分钟,分享他的梦想,底下听众给他反馈、建议,帮助他实现梦想。

唯有每个人都种下一棵树,多年后,这里才会成为森林。建立友善的商业参与渠道,就是创造机会让大家去分享彼此生活的快乐与悲伤,互相拥抱。

何培钧自己都没想过,当初一个简单的想法现在居然带动了整个镇子的繁荣

。

2018.10.21-27

点击文字或下面图片链接,了解游学详情

▼