雄安新区的规划设计,正在如火如荼地进行中。

大家最为好奇、最为期待的是:雄安新区到底将采取哪种房地产模式,它会不会获得巨大的成功,会不会在全国推广。

其实,很多人没有意识到,在中国房地产发展史上,有一个非常成功的深圳模式。这个模式至今没有得到过认真的总结,也没有被官方认可。

本质上,房地产的“深圳模式”是一种管制滞后的“民间自发抢建”模式,或者说是小产权房、违法建筑遍地开花的模式。

这种模式没有办法被当今的土地管理制度所认可。但事实上,楼市的“深圳模式”恰恰是深圳崛起,创造如今令人炫目的辉煌的重要基础之一。

在深圳建立特区的早期,没有任何一个人会想到,深圳能发展到如今的规模。最大胆的城市规划,也是按照最多

400

万人口设计的,而深圳目前实际生活人口超过

2000

万。深圳的新生儿数量,已经连续几年超过北京、上海、广州。深圳的小学生人数,也超过了北京。

所以,在建特区之初,政府没有钱也没有想到,把深圳范围内的全部集体土地都收归国有,变成城市建设用地。集体土地的长期、大面积存在,为原村民抢建、违建提供了便利。而深圳的小政府、大社会模式(管理弱),以及经济的快速发展(利润大),也都加剧了违建的蔓延。

深圳曾多次计划控制并拆除违建,但事实上每次出台文件,都成为刺激违建大幅增长的因素。

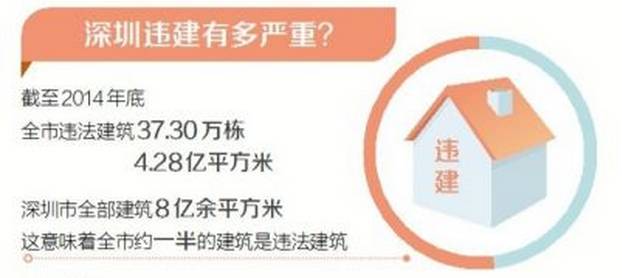

根据官方正式对外发布的数据,到

2014

年深圳共有违法建筑

37.3

万栋,建筑面积

4.28

亿平方米。违法建筑总面积,占深圳总建筑面积的一半。

根据《深圳市住房保障规划(

2016

—

2020

)》的征求意见稿披露,到

2013

年末深圳原村民自建、合建的住宅面积为

2.6

亿平米。这样,我们大概可以得出这样的数据:

深圳一共有不少于

37.3

万栋违法建筑,其中

2.6

亿平方米为住宅性质,其他的

1.68

亿平米为工业厂房、办公楼、商业性质。

上图:援引自南方日报。

目前深圳住宅的平均单价在每平方米

5

万左右,

2.6

亿平方米价值

13

万亿元;

1.68

亿平方米的厂房、办公楼、商业,如果按照单价

2

万元计算,价值

3.36

万亿。也就是说,深圳违法建筑的市价总值在

16

万亿以上。

在一线城市,房屋价值里

70%

以上是各种税费,这样我们可以计算出来:深圳的违法建筑,一共少给政府交纳了

11

万亿以上的税费。正是因为没有交纳这些税费,所以这些房屋无法获得红本。

算到这里,我想大家已经意识到了:深圳楼市的“民间自发模式”,意味着政府向民间让渡了

11

万亿的财富。如果按照深圳

2016

年的经济水平,这相当于:

深圳

5.5

年的

GDP

;

深圳

14

年的财政总收入;

深圳

35.8

年的地方财政收入。

这笔巨大的财富让渡给民间之后,谁获得了呢?最大的受益者,当然是深圳原村民。其次,就是全社会。

想想看,如果没有这些雨后春笋一样冒出来的、密集的房屋,深圳的人口能迅速增长到

2000

万人以上吗?很多刚来闯深圳的人,都有租住城中村、违法建筑的经历。这

4.28

亿平米的房屋,成为深圳成本最低的住房、工厂、写字楼和商铺。

其中仅

2.6

亿平米的违法住宅,就给深圳提供了

650

万套低端住宅,每套的面积不到

40

平方米。要知道,在同期(

1980

—

2013

),深圳只建设了

128

万套商品房(每套平均面积

93

平方米)、

34

万套政策性住房(每套平均面积

82

平方米)、单位个人自建房55万套(平均每套86平方米)。此外,还有

168

间工厂宿舍(每套平均

38

平方米)。

我们可以清晰地算出:如果没有

650

万套违法建筑,深圳

1980

年建立特区到

2013

年末一共只建设了

217

万套正规住宅,和

168

万间工业区宿舍。按照每套间住

4

个人计算,最多只能容纳

1540

万人。

这

650

万套民间创造出来的房子,不仅增加了深圳容量,给了深圳迅速做大的机会,还平抑了深圳的房价、租金价格,最终平抑了深圳整个社会的运营成本。

深圳每一代杰出的企业家,都有在城中村居住、办公的经历,早的比如华为的任正非,年轻的比如大疆创新的汪涛。

我曾把深圳崛起的核心因素概括为

5

个:香港、城中村、小政府、交易所、一群在内地不得志的人。这几个原因,缺一不可。

如果没有香港,深圳就没有设立特区的理由,也缺乏三来一补企业完成原始积累;如果没有小政府,就不会有比较健全的市场经济体系,也就不会有失控的城中村、违法建筑。

如果全靠政府建房子,深圳就不可能做这么大,成本就不可能这么低。

如果没有深圳证券交易所,深圳资金汇聚得不会这么快。想想看,

2000

年的时候,广州的金融机构存款余额是深圳的