对自拍的过度痴迷往往是自恋之举,但

自拍不等同于自恋

。在这种流行的深处,还蕴含着微妙的心理因素和行为动机,值得进一步探索。

自拍最关键的特征不在于拍摄本身,而在于拍摄之后的传播。

在一个曾经允诺将“隐私”视为基本价值的社会,把自己的照片发送到一个公开或半公开的网络上,无论如何都是一件令人费解的事情。

可是,越来越多的人心甘情愿地这么做,仅用“自恋”来解释似乎还是有些粗率——仅2013一年,就有

1.84亿张自拍照

发布在Instagram上,我想它们中的大部分不是出于自恋者之手。

退一步讲,即便这类普遍的行为属于自恋的范畴,它仍然具有新颖的一面,就像我曾经写到的那样,人们把自拍当作一种自我调控的策略——精心调整自身的行为,以便从他人那里收获积极的反馈,从而强化自己营造的形象。从这一点出发,应该找到自拍行为的逻辑线索。

现实世界里这样的例子很多。譬如我就注意到,眼下最火的艺人鹿晗是如何利用自拍的。采访中这位年轻艺人明确表示,他不喜欢自拍。但是在微博上,

每周星期五贴出自己的照片,已经成了鹿晗的惯例。

鹿晗的自拍照

这是简单的自恋吗?我认为不是。的确,这里面或许仍有自恋的成分,但其中更重要的动机可能是策略性的。艺人们精心传播自身的形象,目的当然是取悦他人。之所以选择自拍而非其他照片,我想也是因为

自拍这种流行方式更容易获得大众的共鸣。

政治人物选择自拍的理由与鹿晗相似。在接受一家科技媒体的采访时,奥巴马表示他经常使用自拍杆;为了迎合年轻选民,希拉里愿意站在台上,向背对着她的人们挥手;默克尔也是自拍爱好者,尤其在目前竞选第四任德国总理的时候。他们用自拍告诉民众:“嗨,我跟你们是一伙的。”也难怪无需民选的伊丽莎白女王首次接触自拍时会感到困惑。

“嗨,我跟你们是一伙的”

北爱尔兰14岁少年冲到英国女王面前大玩自拍,女王一脸淡定

用行为取悦于人,换个说法就是“表演”,大多数自拍皆是如此,它们是以自我形象为手段来赢得他人关注的表演。事实上,自拍行为印证了理查德·谢克纳(Richard Schechner)的观点。在这位戏剧理论家看来,表演是“行为的第二次演绎”,它把看似随意的日常生活重新编织成一个系统,呈现给自己设想的那些观众们,来激发一系列的戏剧性效果。谢克纳的观点分明受到了社会学家欧文·戈夫曼的影响。后者认为,

人类所有的行为都毫无贬义地具有表演的色彩。

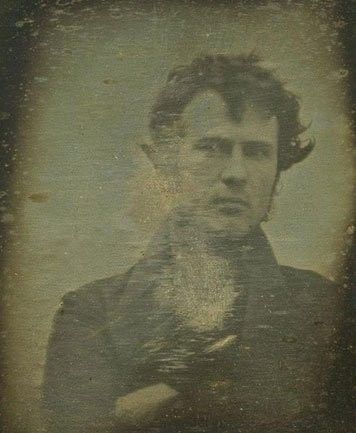

1839年,美国摄影师罗伯特·科尼利厄斯拍摄了第一张自拍照

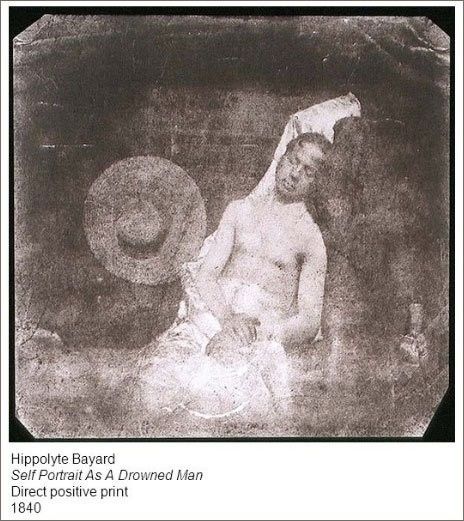

如果说历史上第一张自拍照(1839年)还是自画像的延续,那么第二张自拍照(1840年)就带有强烈的表演成分。一位名叫希波利特·巴耶尔(Hippolyte Bayard)的法国人向法兰西学院申报自己发明的摄影术,遭到学院相关人士的故意敷衍,结果导致该项伟大发明的声誉旁落路易·达盖尔(Louis Daguerre)。巴耶尔为了表达自己的失望与愤怒之情,决定用一种独特的方式回应法兰西学院,那就是自拍。

在那张自拍照中,巴耶尔把自己装扮成一个溺水而亡的死者,双目紧闭,上身赤裸,黢黑的双手叠放在前,斜靠在一张白布上。照片的背后,他还写下了“墓志铭”。大意是,呈现在你眼前的是巴耶尔先生的遗体。他辛辛苦苦工作了三年,才发明了摄影术,孰料政府偏袒达盖尔,对他不闻不顾。于是

“这位不幸的人决定投水自尽……请注意,这位绅士的脸和手已经开始腐烂。”

显然巴耶尔认为,通过自拍中的表演,大众不但能够理解他的失望和愤怒,还能把他本人想象成一个宁愿选择自杀也不肯接受侮辱的英雄。

不过就像流行文化所展示的那样,一方面英雄的形象已被政治人物、商界大鳄和娱乐明星彻底取代,另一方面,诸如“我是我的英雄”一类的自恋歌词也甚得大众欢心。由此,作为表演的自拍也有了既取悦他人又取悦自己的双重功能。当然,抛开那些“时代英雄”不论,对于大多数普通人而言,取悦他人的动机服从于取悦自己这一终极目标。