本文接上一篇:

1453年,世界历史的转折点

《大分流

》是美国历史学家彭慕兰的代表作,大分流指的是十九世纪后因为英国爆发工业革命,导致东西方实力对比发生逆转。

根据笔者的看法,这场大分流的起点,还要再向前追溯至少三百年,其标志是东西方航海技术的发展出现历史性转折。

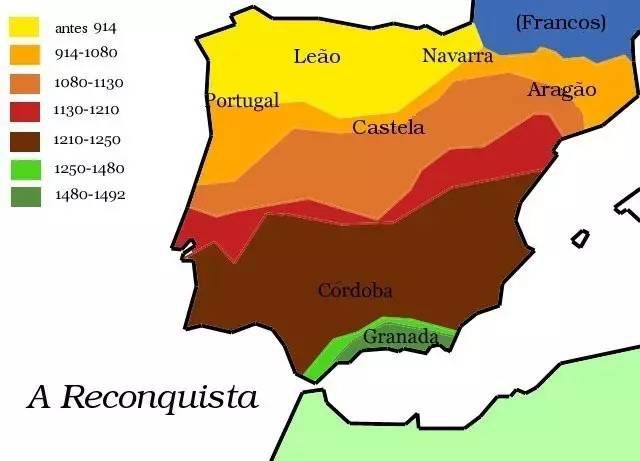

自从公元九世纪,伊比利亚半岛落入穆斯林之手后,欧洲人一直在与这片土地上的穆斯林作斗争。几百年来,终于慢慢将穆斯林驱赶到伊比利亚半岛南部的格林纳达山区。

但是,这里的防御工事修得太坚固,难以更进一步。双方在此长期僵持。

垄断贸易航线的土耳其狮子大开口,往死里薅欧洲的羊毛,逼得意大利人产生了疯狂出海寻找新航线的念头,改变了这里一切。

在意大利人新式火炮面前,

“

过去那些能在任何敌人的围攻下坚持一年的坚固城池,现在一个月内就陷落了

”

。终于在

1492年,西班牙完成了最终统一。历经七百年风雨,西班牙终于又回到欧洲人手上了,史称

“

收复失地运动

”

。

收复失地运动

西班牙的统一只是奠定了欧洲人出海的基地,为了进行远洋航行,必须还得有适合远洋航行的船只才行,那就必须对欧洲现有的船只加以改进。

在人们的一般印象中,欧洲人是海洋民族,应当拥有先进的航海技术。然而事实恰好相反,欧洲长期以来,航海技术比古中国落后得多。

虽然欧洲拥有一个巨大的地中海,便于开展海上贸易,但是与其说地中海是个海,倒不如说它是个湖。长期以来,欧洲主要的航行工具是依靠人力的排桨船。

这种船太依赖人力,

但是带这么多人,人员的吃喝是个大问题,船上的补给需要及时补充,因此无法远离大陆。

很显然,这种船是不可能进行远洋航行的。

早在秦代,中国就拥有了能长距离航行的船只。从隋唐五代到宋元时期,中国航海业全面繁荣、海上丝绸之路远及红海与东非之滨。由于当时积极的航海贸易政策和以罗盘导航为标志的航海技术取得重大突破,中国领先西方进入“定量航海”时期。中国舟帆所及,几达西太平洋与北印度洋全部海岸,与亚非120多个国家和地区建立了航海贸易关系,著名的刺桐港(今福建泉州)成为当时世界上最大的国际港口。

与早已利用季风进行远洋贸易的亚洲地区相比,欧洲的航海技术如同婴儿蹒跚学步,缓缓前行。

终于在十四世纪,欧洲发展出了依靠风帆动力的柯克船(

Cockle)。

柯克船(主要特征是单桅、无桨)

柯克船起源于北欧,或许是挪威或其它低地德语国家,开始时尺寸较小,作为大船的供货船,它曾是维京船队中区别于维京桨帆长船(就是公元9世纪维京大入侵使用的船只)、以帆作主动力的一类圆船。

1340年,英法百年战争的第一场正式海战中,英王爱德华三世领悟到帆船航行的优越性,从而把柯克船选为主要船种,除个别特殊情况外,再不增造排桨船,于是作为主要船种的柯克船尺寸得以快速增长,14世纪英国的主要船种变成了柯克船。

在英法百年战争早期,英国使用大批柯克船进行海上战斗,最大的柯克船达到400-500吨。当时欧洲最大的贸易共同体——控制了波罗的海贸易的汉萨同盟(可以看作欧盟的最早原型),也是使用柯克船作为主力。

但是,柯克船仍然仅适用于近海航行,无法划分更多的舱室,无法逆风航行,必须对其加以改进,以适应远洋航行的需要:高续航能力、能逆风航行,能装载各种货物,并能装载更为重型的火炮

——海上是无法无天的法外世界,必须有足够的自保能力。

意大利人商人带来了从穆斯林那里偷师来的、远比欧洲人先进的航海技术——其中特别是能够逆风航行的三角帆。

阿拉伯三角帆船

由西班牙和葡萄牙的造船工匠利用这些技术对柯克船进行改进,终于研发出了适用于远洋航行的全索具帆船——两桅的克拉维尔( Caravela)船 、以及三桅或四桅的克拉克( Carrack)船。航海家们正是乘坐着欧洲船舶工业的最新科技成果——克拉克船,实现了改变世界的远洋航行。

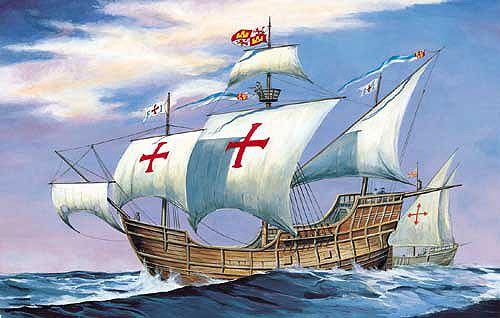

哥伦布发现美洲时乘坐的挂着西班牙国旗的圣玛丽亚号,风帆上画着“圣乔治十字”图案,也是圣殿骑士团的标志

这是当时欧洲船舶工业的最新技术成果,没有它,哥伦布妥妥死在大洋里,根本到不了美洲。

此后的数百年间,克拉克船及其改进型成为风帆时代各国舰船的绝对主力,直到在十九世纪才被蒸汽轮船所取代。

克拉克船的特征,就是其巨大的弧形船尾以及船首的巨大斜桅。而它在前桅及中桅装配数张横帆,后桅则配上一面三角帆。

克拉克帆船是欧洲第一款用作远洋航行的帆船,这是因为它的庞大船身能够在汪洋大海中保持稳定;船身内部被划分大量空间,得以存放远洋航行所必需的设备和物资,以及划分出供船员休息的舱室。它具备多层甲板,可以安放重型火炮,增加战斗威力。这些重型火炮必须尽可能低的安放,以降低后座力对于船只的影响。

地理大发现后开启的大航海时代,帆船对于欧洲各国具有举足轻重的战略作用,无论哪个国家开发出帆船新技术,都会被其他国家迅速抄袭模仿,因此,欧洲的航海技术得到了迅猛发展。

技术抄袭也会导致技术快速发展,似乎有点颠覆常识,但科技进步是需要广泛交流才更容易进步,是不争的事实,想想IT中的开源技术以及基础科学研究中的学术交流,就不难理解了。

技术的竞相抄袭导致的一个副作用是,各国船只外形高度雷同,以至于战舰挂别国的旗帜,成为当时非常普遍的欺骗战术。

对“什么时候首次将火药大炮有效运用于海上”的问题,一直没有确定的答案。不过可以肯定的是,早在十四世纪,中国人就这么干了。

1372年铸造的一门炮身上,镌刻着这样的文字:

“隶属于大明海军防务部。第42号,碗形炮口,重26斤,洪武五年十二月吉时,铸造署监造。”

著名的国际

史

学者,英国的李约瑟博士在全面分析了这一时期的世界历史之后,得出了这样的结论:

“

明代海军在历史上可能比任何亚洲国家都出色,甚至同时代的任何欧洲国家,以致所有欧洲国家联合起来,可以说都无法与明代海军匹敌。

”

其中典型的事例就是郑和七下西洋。郑和首次航行是

1405年。这一年,在后世的海洋霸主英国,国王亨利四世还在为应付此起彼伏的叛乱而疲于奔命,而西班牙甚至还没有统一。

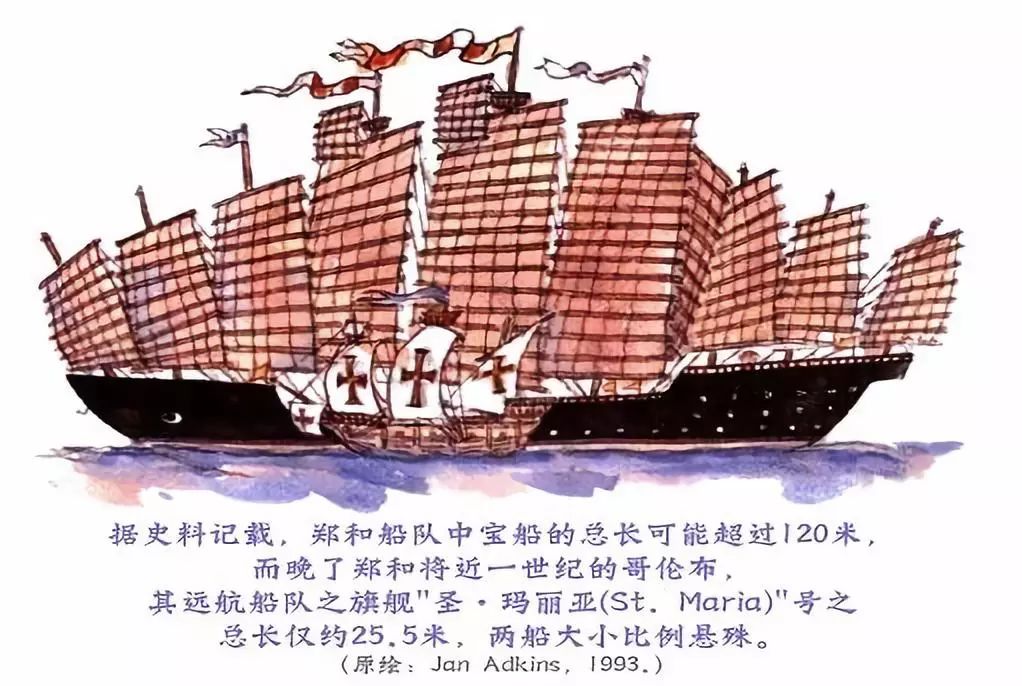

郑和船队包括200多艘船,27800人,其中有五种类型的船舶。第一种类型叫“宝船”。最大的宝船长四十四丈四尺,宽十八丈,折合现今长度为151.18米,宽61.6米,船有四层,船上9桅可挂12张帆,可容纳上千人,是当时世界上最大的船只,相当于风帆时代的“泰坦尼克号”(也有说法是当时的丈比较小,船只尺寸比上述描述要小)。第二种叫“马船”。马船长三十七丈,宽十五丈。第三种叫“粮船”。它长二十八丈,宽十二丈。第四种叫“坐船”,长二十四丈,宽九丈四尺。第五种叫“战船”,长十八丈,宽六丈八尺。可见,郑和所率领船队的船只,有的用于载货,有的用于运粮,有的用于作战。如此规模,西班牙的无敌舰队在巅峰之时才可以与之相提并论,后来的海上霸主英国皇家海军也要到很久之后才能超过。

欧洲当时的船,基本上都是一个样,一种用途:打仗兼拉货,区别仅在于主要是用于打仗还是主要用于拉货。

郑和宝船(一股浓浓的如泰坦尼克般的浮夸风扑面而来,图中小船为哥伦布发现美洲时乘坐的圣玛利亚号)

为啥明代海军曾经如此不可一世,后来却烟消云散呢?这个问题引发了史学家以及大众的强烈兴趣,众说纷纭,莫衷一是。

提到明代中国航海技术的衰落,被反复提起的就是明代的海禁政策。在许多涉及明史的书籍中,明太祖朱元璋如同吃错了药一般实行严厉的海禁,“片帆不得下海

”,导致贸易衰落,海防废弛。

明朝衰落的锅是否能如此简单地甩在朱元璋身上呢?

要回答这个问题,不得不深入探究海禁的由来。

与通常的认识不同,中国的海禁制度并非始于明朝,而是始于元朝。

自汉代出现明确的海外贸易记载以来,中国的海外贸易不断发展,到元朝更是规模空前。以下文字记载了当时海外贸易的盛况:“皇元混一声教,无远弗届,区宇之广,旷古所未闻。海外岛夷无虑数千国,莫不执玉贡深,以修民职;梯山航海,以通互市。中国之往复商贩于殊庭异域之中者,如东西州焉。”

元朝是秦代以来统一王朝历史上的一个特殊朝代。游牧民族不擅生产,割据时依靠武力劫掠,统一之后则依赖通商。两宋时中国的商品经济已经取得了巨大的发展,元朝继承了这些遗产,继续大力发展海外通商。这导致了两大主要后果:

一是色目商人繁盛,民族矛盾深重。

蒙古人文化落后,而经商需要较高的文化水平,蒙古人中很少有人能够胜任,而其中蕴含巨利,交给汉人经营显然是不可能的,因此就将经商事务大量交给来自中亚以及阿拉伯地区的商人,也就是中国史书中所说的色目人。就像欧洲国家往往将打理财政的权力交给犹太人,而后世的大英帝国往往将殖民地的管辖权交给印度人一样。

元朝实行类似印度的种姓制度,人分成三六九等,汉人地位最低,色目人仅次于蒙古人,可以想象色目人平时会如何欺负奴役汉人,蕴藏了极深的民族矛盾。

这种矛盾在南宋灭亡之时就可以窥见一斑。南宋时海外贸易繁盛,大量色目人来到杭州、泉州、宁波等港口定居,形成色目人聚集区,其中佼佼者受到南宋朝廷重用,掌管要职。南宋末年之时,泉州港的阿拉伯裔巨商蒲寿庚担任过泉州市舶司提举,亦官亦商的身份可以凭借权力更大规模地开展香料贸易,并可通过各种“合法”手段攫取利益,增加财富。

蒲氏家族于宋末垄断泉州香料海外贸易近30年,“以善贾往来海上,致产巨万,家僮数千。”1973年,在后渚港发掘出一艘南宋远洋货船,载重量200多吨;船上香料遗存丰富,有降真香、檀香、沈香、乳香、龙诞香、胡椒等。一些学者认为,这艘海船“与蒲家香业有密切的联系”。

色目人世代受到南宋优待,却在国难之际临阵倒戈。当蒙古军队攻打南宋,蒲寿庚看准时机,捅了南宋最凶狠的一刀。

临安被攻陷后,南宋败兵在南宋孤臣陆秀夫、张世杰等人率领下,带着幼主投奔泉州,打算以此为基地再作反抗。泉州城坚固难攻,城市人口众多且富庶,又是海外贸易港口,各种船只众多,当时元军海上力量薄弱,宋朝朝廷能以泉州这座富庶重城作为基地,就不需要一路逃到崖山这个荒岭去和元军决战。以泉州城池之坚固,经济之富庶,人力之充足,宋军必可长时间坚守以待反攻时机,并可能由泉州向澎湖台湾转进,那样中国历史就可能就会被改写。

然而蒲寿庚闭门不纳,元兵抵达后开城纳降。他还下令屠杀泉州的南宋皇族、官员三千余人,为了讨好蒙元,又屠杀了数万平民。当时元军由思想开化的忽必烈率领,蒙古灭宋过程中相对之前已经相当客气,连蒙哥遗命中必屠的钓鱼城都没屠。因此蒲寿庚此举令蒙古人都感到非常吃惊。

泉州惠安陈氏家族起义兵抗击蒲寿庚,掩护二帝南逃,被蒲寿庚家族追杀。后者实行剿乡灭族策略,不仅火烧晋惠安许汉青、许夫人的家乡许宅巷、陈厝坑,迫使二乡的许、陈、曾三姓族人四处奔逃。南诏许姓氏族因事牵抗元,亦惨遭清剿杀戮,几于灭族。泉州清源少林寺(与清初被毁的莆田南少林不是同一间寺庙)僧众反蒲寿庚之降元,遭蒲寿庚和元将奇握温思的镇压,他们率元军万人冲进少林,千余僧众被屠,只剩数十人逃出。

通过残酷无耻的屠杀和镇压,蒲寿庚终于将泉州控制在手里,成为元庭的忠实走狗。

可以想见,汉人对于以蒲寿庚为首代表的色目人有多么仇恨。朱元璋是以“驱逐鞑虏,恢复中华”(这个口号后来被孙中山剽窃了)为名义号召天下反元,说明当时民族矛盾高于一切,成为中国的主要矛盾。明朝开国后,朱元璋特令将泉州蒲氏举族全部打入贱籍,世代不得入仕。这道命令,在当时的以仁义号称的儒家社会并没有遭到任何人的反对,反而大快人心。

元朝一方面依仗色目人,但是对于这些外族人也不是完全放心,特别是当后者越发肆意妄为,官商勾结,势力庞大之时,就会想办法限制。色目人的财富和力量之源来自海外贸易,限制他们最好的手段就是限制海外贸易,因此海禁政策就出台了。

蒙古人的担心也不无道理。色目人并无家国观念,他们降元不过是投机之举,元朝衰落时照样会反噬。元朝末年之时,泉州的色目人再次掀起长达十年之久的叛乱,史称“亦思巴奚战乱”,这场战乱对于泉州造成了严重破坏。

元末之时,因为长久的积怨,凡是色目人聚集地都掀起了反色目仇杀,QZ寺被统统捣毁。残余人等则流亡海外,与当地各种黑白势力以及落败的张士诚、陈友谅等势力残部相互勾结,密谋反明。后来这些势力又和来自日本的武士浪人搅和在一起,成为倭寇。如何消灭这些不稳定因素,成为长期摆在明朝政府面前的难题。

二是沿江沿海地区的经济繁荣,成为元朝倾覆的隐患

这个标题看起来很奇怪,为何沿江沿海地区经济繁荣,反而会成为元朝倾覆的隐患呢?

一个国家,归根结底,是各种利益集团相互妥协形成的共同体。最好的情况是“利出一孔

”,大家利益来源一致,心往一处想,力往一处使。如果利益来源不一致,就会形成不同的利益集团,如果利益还有冲突,就会形成矛盾斗争。不仅国家如此,甚至连企业内部也是这样,而且古今都是这样。美国的两党斗争,英国脱欧,加泰罗尼亚地区独立,背后都是地区经济利益的博弈。

本卷将要讲到的英国都铎王朝,之所以斗争十分激烈,归根结底,就是来自东南地区的新兴工商集团与北部的土地贵族之间斗争的表现。

元朝的政治中心位于元大都(北京),经济中心则在长江中下游以及东南沿海这些与对外贸易关系密切的地区,再加上两者背后还掺杂了民族矛盾,使得斗争更为激烈和复杂。

元末主要起义军,全部来自长江中下游。反元战争,实际上也可以看做经济中心对政治中心的反噬。明朝统一之后,朱元璋之所以要定都南京,就是因为要实现政治中心和经济中心合二为一,避免内乱。

然而,明朝又面临北方边患,北方不得不驻扎重兵,朱元璋派自己的儿子去统领,反而酿成了内乱。朱棣登基后,为了防止旧事重演,只能迁都北京。于是,南北二元对立局面被明朝继承了下来。虽然不再有大规模战争,但是政治博弈始终存在,逐渐发展成朋党之争,成为明朝内耗之源,埋下了明朝覆亡之根。

这个矛盾在清朝也成为导致内耗的主要矛盾(参见

明朝亡于货币战争?——知春路风云录之五

,

一群愤怒的失业快递小哥,是如何改变世界局势的?——知春路风云录之六

),也成为清朝一系列被称为闭关锁国政策的深层根源。这种矛盾

甚至一直延续到今天,也没有完全解决。