柏林戏剧节与法国阿维尼翁戏剧节、英国爱丁堡艺术节并称为世界三大戏剧节,是德语区一年一度最重要、规模最大的戏剧艺术节。比起另两个戏剧节的娱乐展演的方式,柏林 戏剧节更着重戏剧的专业性和体现当代的前进方向和最高水平。

2015 年,吴氏策划与柏林艺术节在中国驻德国大使馆文化参赞陈平先生的牵线搭桥下签署了五年的合作协议,于 2016 年至 2020 年连续 5 年在中国各地举办“柏林戏剧节”。每年,由中德专家组成的评审委员会从当年“柏林戏剧节”的 10 部“最值得关注”的作品中评选出 2-3 部于次年出访中国。

2016 年柏林戏剧节落户北京、上海,成为了一个表演艺术届的大事件。此前并未有过德语戏剧集中在中国演出的先例,柏林戏剧节的这三部作品撼动我国的戏剧界,演出、工作坊、讲座等多方位的整体策划,让观众们看到了一个全新的舞台世界。

2017 年“柏林戏剧节在中国”召集 6 位评审,柏林艺术节主席托马斯•奥伯伦德博士、中国驻德国使馆文化参赞陈平、北京德国文化 中心 • 歌德学院 (中国) 院长柯理博士、戏剧导演孟京辉、柏林戏剧节联合总监丹尼尔 • 里赫特、国家一级编剧、上海话剧艺术中心副总经理喻荣军,继续为中国观众带来德国柏林戏剧节的精彩演出。

2017 年“柏林戏剧节在中国”由吴氏策划主办,北京德国文化中心·歌德学院(中国)协办,由大众(中国)赞助, 于 6 月和 7 月分别在北京天桥剧场上演《他她它》和《国家剧院的绊脚石》。

德国巴登州卡尔斯鲁厄国家剧院《国家剧院的绊脚石》

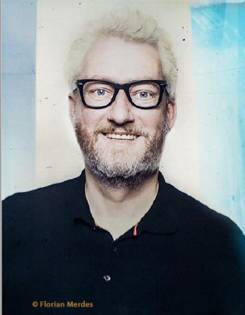

©Florian Merdes

《国家剧院的绊脚石》是由汉斯-维尔纳· 克罗辛格工作坊根据卡夫卡的文本《法的门前》创作的纪录剧场作品。

利用德国巴登州卡尔斯鲁厄国家剧院的员工档案,导演汉斯·维尔纳和戏剧构作雷吉娜·杜拉重现了该剧院 1933 年后,反犹太人歧视和解雇左翼自由主义戏剧家的过程。演员和观众围坐在一张巨大的工作桌周围。演员向现场目击者念着档案、新闻报道、回忆录和采访。周而复始的,他们加入了简单的表演。我们听他们讲述在卡尔斯鲁厄,犹太演员、犹太提词员以及艺术总监是如何被解雇、逮捕、流放以及自杀的。每位艺术家并非被简单地处理成为受害者形象,而是被精炼、饱满地塑造出来。戏剧作品展现了一套官僚程序如何通过建立周密的司法程序,得以进行社会排斥和种族灭绝;如何通过引用相关法律条款、通过将歧视暗植入当地纳粹报纸的煽动性文章中,将这些程序合法化;还有政府官员发出那些信函,告知犹太提词员对她的解聘是合法的,看上去是何等的礼貌、形式上完美无缺……所有这些细节使这部戏剧作品像一部教科书似的告知人们,国家官僚体制如何“公正”地运行。

欧洲歌剧和欧洲戏剧协会中活跃的成员——德国巴登州卡尔斯鲁厄国家剧院

作为“最值得关注的”十部作品之一,《国家剧院的绊脚石》受邀参加 2016 年柏林戏剧节。在由吴氏策划主办、北京德国文化中心·歌德学院(中国)协办以及大众(中国)赞助的“ 2017 柏林戏剧节在中国”项目框架下,巴登州卡尔斯鲁厄国家剧院携《国家剧院的绊脚石》来京演出,并通过丰富多彩的公众活动与观众交流。

《国家剧院的绊脚石》宣传片

《国家剧院的绊脚石》演出时间

首演(含导赏和演后谈)

7 月 7 日

19:30

北京天桥艺术中心

戏剧演出(含导赏)

7 月 8 日

19:30

北京天桥艺术中心

导演介绍

导演克罗辛格采访短片

1962 年出生于波恩。曾就读于吉森大学应用戏剧学院,在安杰•维尔特( Andrzej Wirth )和汉斯-蒂斯•雷曼( Hans-Thies Lehmann )的指导下学习戏剧、剧场和媒体专业。两年后克罗辛格跟随罗伯特•威尔逊( Robert Wilson ),并担任副导演与编剧。他还参与了包括《哈姆雷特机器》在纽约的一系列新剧目制作。 1989 年,作为海纳•穆勒( Heiner Müller )的艺术团队成员参与《哈姆雷特/哈姆雷特机器》,在柏林德意志剧院进行剧目制作。

1993 年起,他开始在各大知名城市剧院与国家演出机构进行个人剧目制作,如柏林剧团,斯图加特国家剧院,柏林马克西姆•高尔基剧院以及一些独立院团,特别是柏林河畔赫贝尔剧院( HAU )、索非娅大厅剧场 、“径向系统”、柏林波德韦尔剧院、杜塞尔多夫自由剧院论坛( FFT )、德累斯顿赫勒劳节日剧院( Hellerau Festival Hall )以及苏黎世 Gessnerallee 剧院等。

克罗辛格的作品曾受邀参加汉堡“独立剧院中的政治”( 2003 年, 2007 年与 2011 年),国际戈泽( Int. Keuze ,2007 年于鹿特丹)以及“冲动”( Impulse ,2009 年于北莱茵-威斯特法伦州)等著名独立戏剧节。 2007 年,克罗辛格获得由柏林州颁发的格林兄弟奖,褒奖他在柏林帕考尔剧院制作的《儿童转移计划》所取得的成就。

艺术总监介绍

彼德•施布勒出生于德国柏林,在奥地利维也纳著名的马克思•莱因哈特研修班学习导演和戏剧构作。在担任戏剧传奇人物乔治•塔柏里的助手后, 1990 年至 1991 年,他在维也纳剧院担任戏剧构作,后担任自由舞台导演。1993 年他在德国阿尔特马克剧院/萨克森•安哈尔特州立剧院的儿童青年剧院担任导演。1998 年他进入罗斯托克人民剧院,在此他出任主任戏剧构作,后成为戏剧部的导演。

2005 年至 2011 年,彼德•施布勒在海德尔堡戏剧和交响乐团担任艺术总监,和他的团队创造了造访人数和票房收入的记录,将观众扩展到更年轻的群体中。 2010 年,剧院因为对视力和听觉残疾的歌剧特殊观众做出的努力,被评选为“全国最有创意的 365 个地点之一”。从巴洛克歌剧到推崇新剧本写作的“海德堡集萃”戏剧节,剧院通过独特、革新的演出季策划获得了闻名全国的声誉。跨界项目“希望号角”( Das neue Wunderhorn )获得了“新听觉奖”( Junge Ohren Preis ),该项目由德国联邦文化基金支持,在音乐总监科尼利厄斯•梅斯特和艺术总监杨 • 林德斯的带领下,将海德堡 400 多名市民聚集在一起。此外,戏剧部还发起了一个全新的项目,展开与以色列特拉维夫拜特莱辛剧院长达两年、分六部分的合作。至 2012 年,施布勒通过各种方式完成了剧院带耗资数百万欧元的翻新与重建工作。

2011 年至 2012 年演出季开始,彼德•施布勒担任德国巴登州卡尔鲁斯厄国家剧院的艺术总监。为拓展艺术领域和观众群,除了歌剧、音乐会、芭蕾、戏剧部,他又增设了两个新部门,为儿童和青年设立“青年剧院”,为所有市民设立“人民剧院”。通过不断改编歌剧,这里成为“全国创意之地”。剧院获得了最佳歌剧演出奖。有着 350 多年历史的巴登交响乐团获得了最佳音乐会奖。国家剧院的艺术家曾多次荣获德国戏剧大奖“浮士德奖”。 2014 年,米菲•安德雷德获得最佳舞蹈演员奖。施布勒和他的团队发起了很多与外国的合作,其中有很多是安特卫普、布鲁塞尔、根特、布拉格、旧金山和特拉维夫的知名歌剧院。戏剧部曾与法国、罗马尼亚、第比利斯和特拉维夫的剧院合作。大多涉外项目是由歌德学院和联邦文化基金支持。

彼德•施布勒是德国戏剧构作协会的常任理事,于 2007 年至 2011 年出任主席,同时是德国表演艺术学院、法国歌剧导演协会、法国戏剧经理协会和“欧洲歌剧”协作网络的理事。施布勒还经常担任客座教授进行教学,也频繁在一些评委会和咨询机构担任职务。

主创 Cast

联合出品人

维罗妮卡·巴赫费舍尔

安东尼娅·莫尔

乔纳森·布鲁克迈耶

贡娜·施密特

导演

汉斯-维尔纳·克罗辛格

舞美、服装和视频

罗伯·穆南

音乐

丹尼尔·多实

艺术合作

雷吉纳·杜拉

戏剧构作

安娜莉娜·肖特

英语字幕翻译

大卫·塔欣厄姆

字幕

KITA – KLEINE 国际

柏林戏剧机构

媒体评论

卡洛琳·埃姆科

由汉斯-维尔纳·克罗辛格执导的这部剧讲述了巴登州卡尔斯鲁厄国家剧院的犹太员工在纳粹上台后不久即遭解雇的过程。这部戏并不是一场控诉,而是对历史文献的研究。[……] 作品自始至终并没有去妄图总结历史或是警示后人——但其眺望当下的目光却不无深邃。可以说,剧中的所有情节似乎都是刚刚发生的——在一个无人预知、也无从预感的末日降临的前夜。由深藏不露的机会主义、阳奉阴违、假扮高潮和明哲保身构成的那种难以言传的怪异混合几乎已成为一种超越时空的永恒存在,于我们而言却是再熟悉不过。(考尔奈利·乌伊丁 Cornelie Ueding ,德国广播电台新闻网, 2015 年 6 月 22 日)

©Florian Merdes

无论是断然拒绝提词员艾玛·格兰德特(安多尼亚·莫尔 Antonia Mohr 饰)发出的求助,还是告知才华横溢的轻歌剧女高音莉莉·燕柯(维罗妮卡·巴赫菲舍尔 Veronika Bachfischer 饰)她被即刻解雇——公函体所特有的那种彬彬有礼、公事公办的冷硬腔调无比清晰地展现出,纳粹暴政是通过何等缜密的司法与官僚体制为自己披上了一层合法性外衣。值得注意的是,该作品巧妙而不着痕迹地表达了与当下的相关性。[……] 而在类似这样一些时刻,一种通过善恶分明的道德评判所无法企及,同时也会使戏剧张力大打折扣的歧义性则如吉光片羽般乍然显现。(安德雷亚斯·尤特讷 Andreas Jüttner ,《当代戏剧》, 2015 年 8 / 9 号)

在纪实性戏剧《国家剧院的绊脚石》中,导演汉斯-维尔纳·克罗辛格以令人难以置信的精准讲述了卡尔斯鲁厄国家剧院的犹太裔戏剧工作者在 1933 年纳粹上台后所遭受的歧视和被无端解雇的过程。将讲述这一切时,克罗辛格有意摒弃了所有惯常采用的,可能使这样一部晚间剧场显得轻松安逸或具有某种伪娱乐性质的编排手法。[……] 这不是一场令人愉悦的聆听,而是一次真正意义上的受教。或许这两个夜晚(另一场演出是俄罗斯钢琴家格里高利·苏可洛夫在柏林爱乐厅的独奏音乐会)是我过去几年来所经历过的最美妙的瞬间。

(摘自《南德意志报》,2016 年 7 月 30 日)