有了前面的铺垫,我们来看看应对美国关税挑战的一些理性做法。去年我在凤凰卫视“世纪大讲堂”建议加大对美国具备比较优势,增加中国人民生活质量的服务贸易(医疗、教育、法律、金融、保险等)进口;同时积极推广附加值贸易差额、总销售差额等统计指标(前者可以参考OECD的统 计),更加真实地反映中美两国在商业交往上的利益关系。此外,应该推动人民币国际化,强化国内金融监管(美元储备货币地位是美国贸易逆差的核心原因之一),改善国内社会福利制度,控制房价不合理上涨,鼓励居民国内外消费。

有一种观点主张对在中国境内生产和销售的美国公司进行制裁,作为非贸易反制手段,持有这样观点的人在华为被美国制裁之后有增多趋势。我认为这绝非明智之举,原因在于这些公司在稳定中国就业率上有着重要的作用,而且美国商会近期的调查显示,大多数美国公司并没有生产转移的计划,好在调查同样显示中国并没无报复之举。我认为这些在中国获利丰厚的美国企业,有责任在美国受到中国商品(许多由这些美国企业生产)冲击的地区加大投资,帮助政府推动再就业教育,协助降低失业率和贫困水平,提升社会向上流动性。

在贸易冲突发生后,采取关税反制是否合理的做法见仁见智,与其陷入口舌之争,不如来看看基于新新贸易理论框架做的量化分析,作为讨论的参考基准。目前,IMF,世界银行,欧洲央行,英国银行等国际机构做的量化分析都假设美国加征关税和中国报复反制同时出现,因此难以说清反制与不反制哪种的破坏性更大。

中国学者Guo Meixin与合作者研究了一个包含62个国家33个行业,并且考虑了行业之间关联性的新新贸易理论框架,分析了特朗普向中国全面征收45%关税(竞选时的主张)之后出现的三种情形,分别是:美国征税,全球贸易平衡;中国反制,全球贸易平衡;中国反制,全球贸易失衡。文章中用到的参数来自于2011年(因为行业之间的关联度矩阵来自于OECD最新的2011年估计),结果显示在下表:

四位学者认为,以实际工资变化来衡量中美经济受到的福利冲击,前两种情形中国的处境要明显好于美国,而且反制优于不反制。第三种情形中国反制带来的后果只是略输美国。全文隐含的结论是中国应该采取关税反制报复美国,因为综合来看三种结果,中国受损程度要低于美国。

我和作者们看法不完全一致,因为我认为贸易冲突升级之后,更可能出现的结果不是贸易平衡,而是贸易失衡持续(该文作者在其他文章中也认为美国对中国的贸易逆差会持续)。此时如果中国反制,结果是三种情况下最糟糕的,而且每个经济变量都比美国要差。

实际上,文章中写到,如果是美国征税,中国不反制,但贸易依然失衡的结局,那么中国实际工资会减少0.21%,美国会减少0.28%。既然0.21%少于0.37%,那么同样是不反制优于反制。

刘元春在《中美贸易摩擦的现实影响与前景探究》里利用全球贸易分析模型(GTAP)详细研究了美国对中国依次加征关税之后,中国采取反制和不反制下的GDP、进口、出口、贸易差额和社会福利变化。从针对340亿美元商品征税发展到目前对2500亿美元商品征收25%的关税,中国在每一轮采取关税反制后,社会福利受损程度均大于不反制的结果。区别只是美国的社会福利在中国反制下受损(但明显小于中国),不反制则会提升。

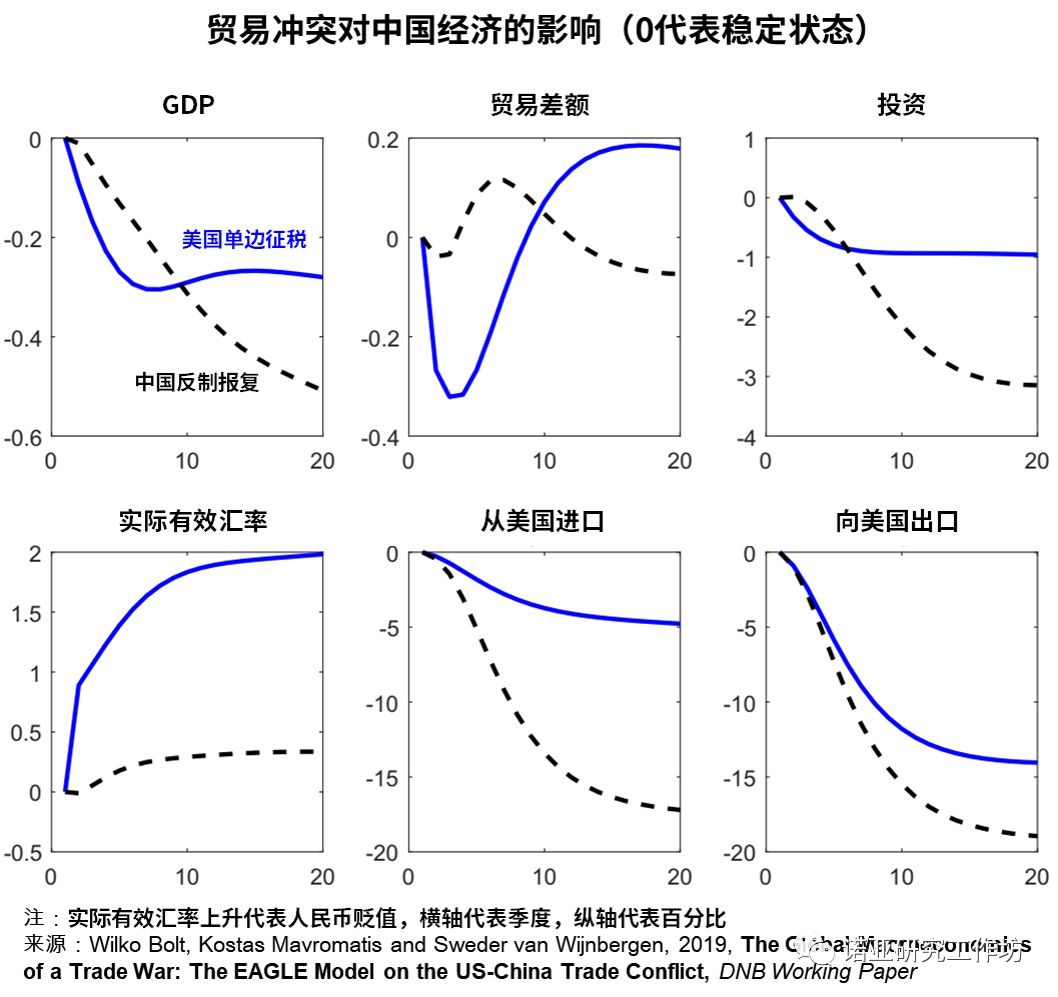

此外,Wilko Bolt与合作者利用欧元区与全球经济(Euro Area and Global Economy,简称EAGLE)模型分析了美国对中国全部进口商品单边征收10%的关税(下图蓝线表示),和中国采取同样的反制报复后(虚线表示)对经济的影响。很明显,除了报复后人民币贬值幅度较低,贸易差额变化不那么剧烈之外,其余经济变量在关税反制后都变差,尽管报复同样会让美国经济受到更负面的冲击。有意思的是,这个模拟分析显示,无论美国单边征税还是中国报复,美国GDP、贸易差额、投资和实际有效汇率受到的累计负面冲击均大于中国。

从我目前了解的这三份研究来看,中国不采取反制报复的经济后果均好于反制。不相信这个结论的读者,很容易找出众多理由来怀疑这些模型的准确性。实际上,我比大家更熟悉每一个模型的缺点,这些模型都省略了太多重要的现实问题,例如困扰中美两国的房价、高负债率、金融市场等等麻烦。即使是第一份研究提到的在贸易平衡结局下,中国采取反制要优于不反制的结论,模型本身也难以告诉大家,在达到这个理想结局之前会发生什么。此外,这些研究都没有考虑采取关税报复所带来的政治影响,而这显然是政府关注的重心之一。不过,与其急于推翻这三份研究分析,大家不妨先把这些成果看成讨论的起点,或者作为对贸易战最保守的负面冲击估计。