一本书,从无到有,消耗了人力、物力、财力,历经千难万险、跋山涉水走到读者面前,都发生了哪些故事?阅读是读书,也是读书背后的故事。本文讲述了一本书,和它背后的两位“老夫子”、三位藏书家和四个文化人的故事。

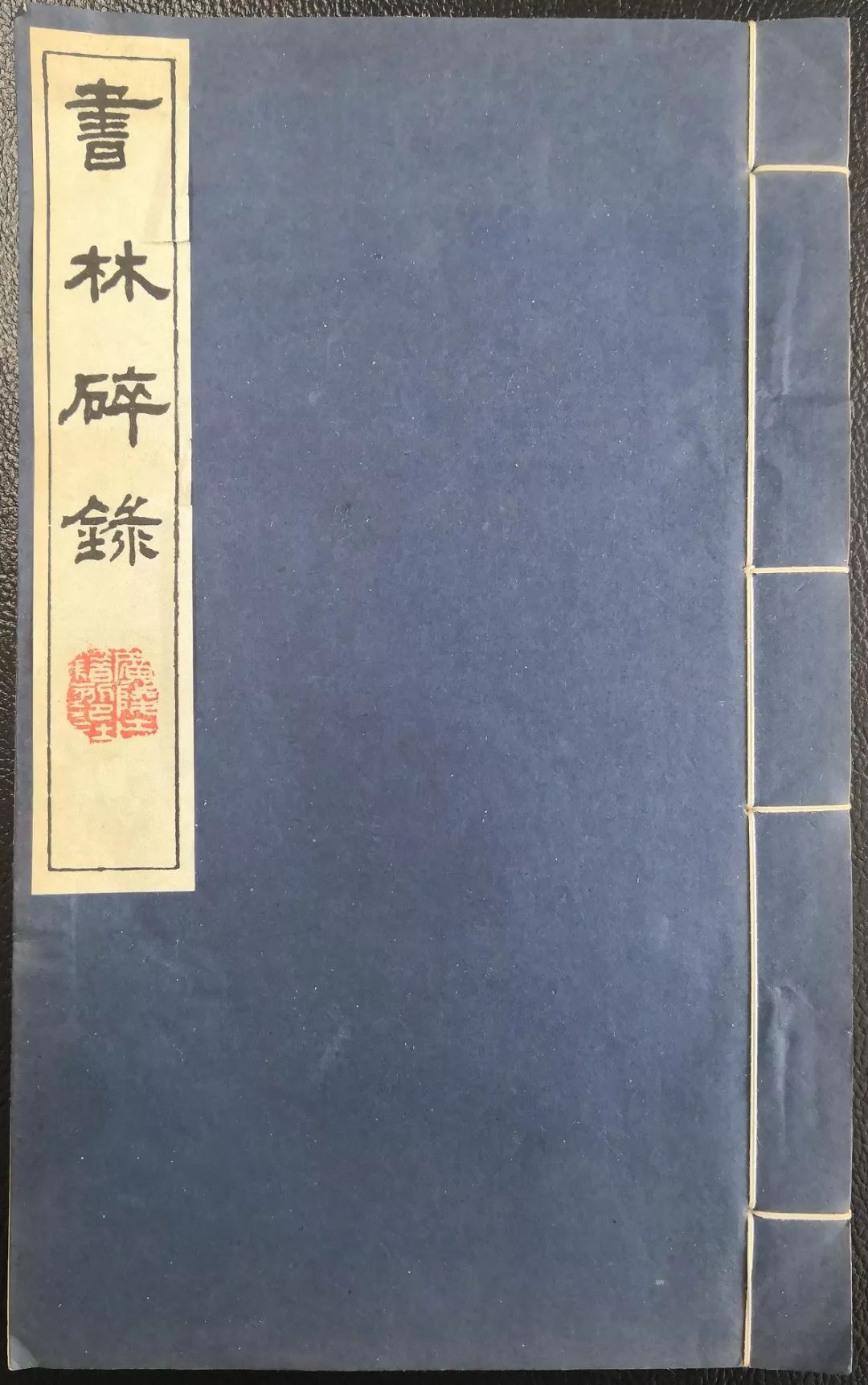

近日,我在孔夫子旧书网购得郑炳纯先生参与完成的

《书林碎录》

,上世纪八十年代广陵古籍刻印社出版,线装一册,收录内容主要为书林掌故。细读下来,发现这本书中有许多值得探究的故事,现整理出来与大家共享,不当之处请批评指正。

《书林碎录》书影

辑录与校对——两位“老夫子”

《书林碎录》的辑录者

郑炳纯

和校对者

严宝善

两位先生,都是版本目录学领域的专家。巧合的是,他们分别出生于京杭大运河的北、南两端,经历也较为相似:郑炳纯先生(1930—2007)是北京通州人,出身书香门第,早年在北京老东安市场以“晋一”字号经营古旧书,1957年公私合营后进入中国书店工作,因学养深厚,精通业务,人称“老夫子”;严宝善先生(1923—2002)是浙江杭州人,民国藏书家严子厚之子,早年在杭州开设“宝贻斋”旧书店,公私合营后进入杭州古籍书店工作,长期淫浸于古书典籍之间,有“线装老人”之称,著有《贩书经眼录》。

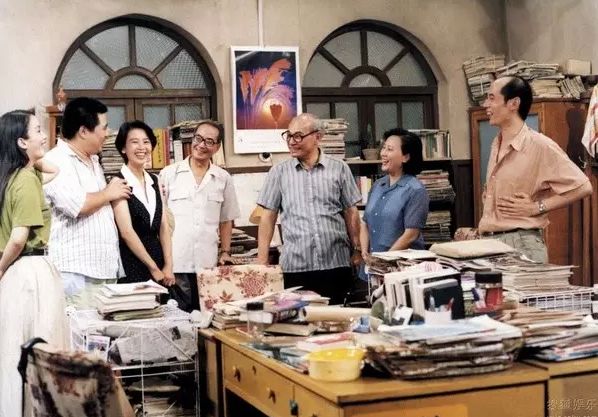

郑炳纯(右)与严宝善合影(郑增问提供)

郑炳纯和严宝善早在解放前就相熟,由于性情相投,两人在业务往来中经常仗义援手、解囊相助、互通有无,成为莫逆之交,几乎每月都有书信往来,二人的深厚友情沿续了半个多世纪。

关于《书林碎录》一书的由来,郑炳纯在该书的“序”中作了说明,大意是:1964年11月,严宝善所在的杭州古籍书店得到一批珍贵的清代名人手札,名为《耆旧墨渖》,由严宝善和一位同事带到上海,拟以700元价格售给上海图书馆,但没有谈成,于是寄到北京,以“谋识者”。此时严宝善可能临时有其它事情,“不待至而先别之楚”,于是委托郑炳纯将这批手札寄回杭州(最终于1965年入藏浙江省图书馆)。郑炳纯抓住这批手札留在北京的几天时间,通宵达旦,将其中有关书林掌故的文章,以及文辞优美的诗稿抄录下来,形成一册,寄给严宝善,严宝善收到后进行了校对,形成了《书林碎录》最初的版本。

郑炳纯(左)与严宝善合影(郑增问提供)

由此可见,

这本书是两人相与往还、通力合作的结果,也是二人友谊的见证。

严宝善能将如此珍贵手札原件存在郑炳纯处并委托其代为寄回,足以说明两人相互信任之深。

内容之源出——三位藏书家

《书林碎录》是从一批名人手札中辑出的,这批手札来自清代浙江海宁三位藏书大家,分别是吴骞的拜经楼、蒋光煦的别下斋和蒋光焴的衍芬草堂。

吴骞

(1733—1813)字槎客,号兔床,据《海昌备志》,(吴骞)“笃嗜典籍,遇善本倾囊购之弗惜,所得不下五万卷”,建“

拜经楼

”收藏。曾得同乡前辈马思赞道古楼、查慎行得树楼部分图书,多有宋元刻本,其中元刊本超千部。辑刻有《拜经楼藏书题跋记》,著有《拜经楼诗文集》等。

另外两位藏书家为同族从兄弟。

蒋光煦

(1813—1860),字日甫,号放庵居士。他兴趣广泛,对音律、博弈等无不爱好,后专心收藏古籍名刻及金石书画,筑

别下斋

以藏,积古籍十万余卷,其中名刻善本居半。辑刻有《别下斋丛书》《涉闻梓旧》,著有《东湖丛记》等。

蒋光焴

(1825—1892),字绳武,号寅昉。其祖父蒋开基性喜聚书,建有“衍

芬草堂

”,传至蒋光焴,搜罗尤勤,祖孙三代共得图书珍籍数十万卷。海宁蒋氏以其深厚的文化底蕴而名人辈出,如蒋光煦之孙蒋百里为民国时期著名军事理论家、军事教育家,蒋百里的三女儿就是大家所熟悉的钱学森的夫人——蒋英。

太平天国时,江南一带藏书大都被毁。此时,拜经楼藏书已经由吴骞子孙守护百余年,殆未能幸免;蒋光煦在乡间避居时听说藏书楼被焚,呕血而亡;只有衍芬草堂藏书,被蒋光焴迁移到海盐县西涧草堂,后又溯长江辗转运到武昌,于同治三年(1864年)完整运回,抗日战争中又几度迁徙,最终得以保全,新中国成立后捐给国家。

郑炳纯辑录《书林碎录》的意义,首先在于对三位藏书家收藏的手札进行了系统梳理。据严宝善统计,这批手札共225家,1160件。经郑炳纯梳理,其中虽不乏有价值资料,但也有许多为传闻、琐事、平常问候等,于是分类概括,理出梗概,记入该书“序”中,大大方便了其他研究者对资料的整体把握和使用;其次是对其中的精华部分进行抄录和整理。包括俞樾、钱泰吉、管庭芬、黄丕烈、陈鳣等大家在内,共计14家、48篇。内容少部分是求教诗文、互相唱和,更多是书林掌故,包括借书、买书、刻书、抄书、读书、书目、版本等。鸿爪雪泥,为我们展现了那一时期文化大家鲜活的文化交流图景,是对那些逝去的藏书家、藏书楼最好的纪念。

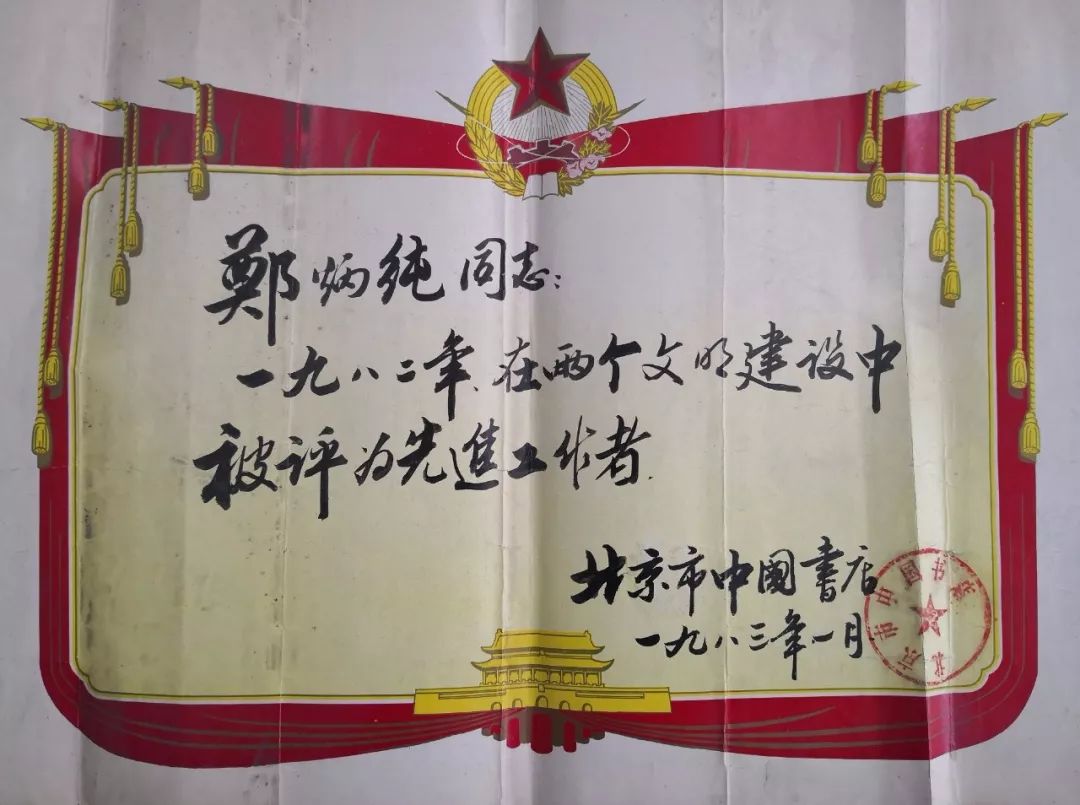

郑炳纯所获先进工作者奖状(郑增问提供)

抄录与题签——四位文化人