最近的两则新闻把院外急救知识又拉到了公众视野。

一则是11月20日晚,在广州飞往纽约的国际航班上,海南省人民医院血管外科肖占祥医生和暨南大学附属第一医院的张红医生在机上自制简易设备,为突发

急性尿潴留

的老人穿刺排尿,张红医生更是通过用嘴吸的方式来进行急救。当时患病老人面临休克甚至生命危险,二位医生及时的救助帮老人脱离了危险。

另一则就没有这么幸运,27日凌晨,台湾演员高以翔在参加综艺节目录制时心脏骤停晕倒,后送到医院经抢救无效去世。高以翔1984年生于台北,今年刚刚35岁。

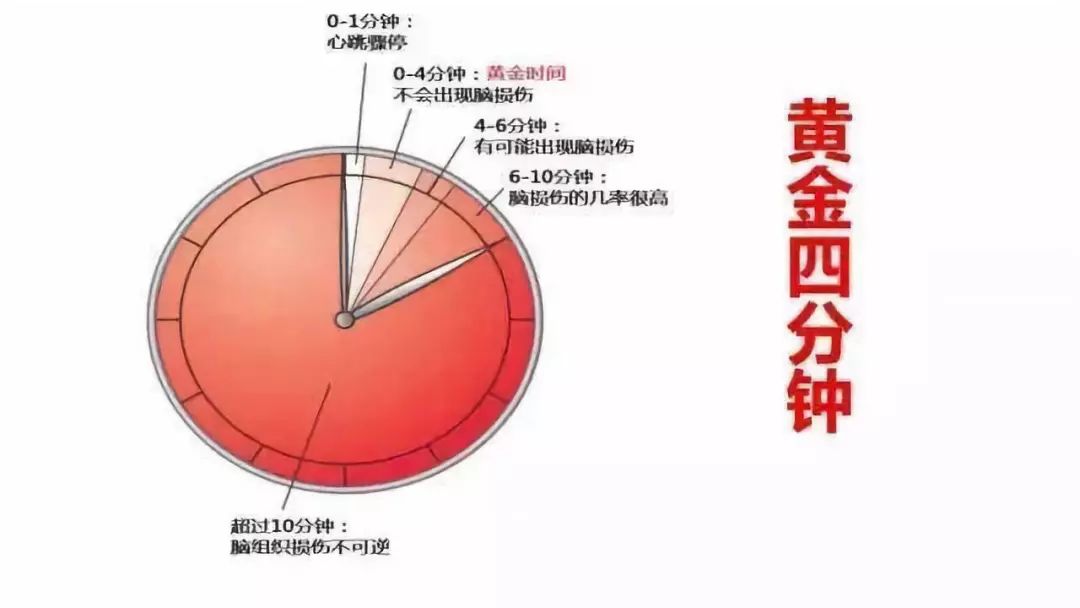

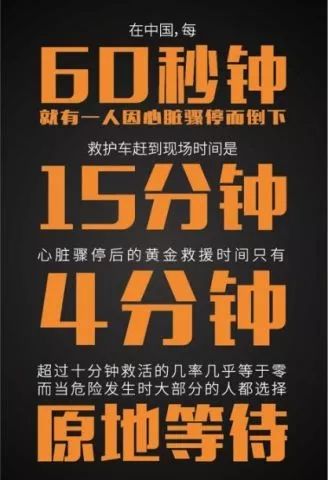

在事情的经过进一步公布之前,我们暂时无法得知事发时的各种细节。但是众所周知的事实是,心跳骤停的最佳抢救时间是在发病后4分钟,在“黄金4分钟”内接受正规BLS(基础生命支持技术)治疗的患者有50%的存活率。4分钟后,治疗每拖延1分钟,存活率就降低10%。一旦心跳骤停时间超过10分钟且未进行抢救,因为脑部严重缺氧,出现不可逆损伤,患者几乎没有生存的可能。

而当我们遇到突发情况时,由于急救热线无效占用,急救车调配不及时,交通拥堵等等原因,医护人员或救护车通常需要一定时间才能赶到,这种情况下,“第一目击者”在事发现场对患者实行的初步救助或救护,就极为重要。国外研究显示,心脏骤停患者若得到及时有效的心肺复苏急救,生存概率将提升近4倍。

一个万米高空上突发急病的老人,一个综艺节目录制现场的壮年艺人,所差的可能正是现场及时、专业的急救措施。生活中,不可能每次突发情况时都恰好有医生在身边,这就要求有尽可能多的人掌握一些基础的解救方法。遗憾的是,在我国,国民急救知识相对缺乏。

我国公众对于院外急救知识有多欠缺?根据国家心血管病中心《中国心血管病报告2016》,我国每年有55万人死于心源性猝死,而心脏骤停的抢救成功率还不到1%,平均每分钟就有1人死于心源性猝死。这个数据背后则是我国心跳骤停院外抢救极低的成功率。

2014-2016马拉松运动员猝死事件表,体育赛事同样缺乏专业急救,图自21财经

这一切的原因就是国内急救知识教育的缺位。内地院外急救普及率最高的深圳市,每100人中只有1个人接受过院外急救培训,香港这一比例是1:30,新加坡为1:5,而美国有三分之一的人口接受过院外急救培训,比美国更高的澳大利亚有一半人口学过院外急救。在许多国家和地区,院外急救是中小学指定课程。

美国心脏协会早在20世纪60年代便开始提倡在公众中普及心肺复苏初级急救技能,20世纪70年代便开始关注“第一目击者”在急救中的重要作用,针对公众,如警察、消防员、司机及其他职业者开设现场急救知识学习课程。内容包括评估创伤与疾病、保证肺通气、维持大脑供血和控制出血,为患者提供基础生命支持的方法与技能,并通过考核进行资格认证。

美国心脏协会(AHA)提供的急救资质证书

美国一项关于公众心肺复苏培训和使用情况的研究显示,公众心肺复苏培训率和使用率2007至2009年相比1980至1982年均有显著增加。有数据显示,在美国接受过CPR(心肺复苏)技术培训的人口占到了总人口的25%,在西雅图等城市更是达到了30%,掌握急救技术成为很多人的一项基本技能。

美国急救培训课

瑞典有45%的公众参加过心脏复苏技能培训,红十字会是公众急救培训的承担机构,并有统一的教材和应急计划手册,所有救援人员必须经过规范化培训才能开展救援工作。英国强调对公民和警察进行急救知识的教育,力求全民都具备一定急救技能,同时医疗保健研究发展所对普通人和专业人员进行资格认证和授权。另外,英国还设立了由志愿者组成的社区急救方案,为居民提供拯救生命的急救直至急救车到达。挪威自1961年,将起复苏及一些现场急救训练纳入学校必修课程中,挪威院外心脏骤停公众施行心肺复苏率为70.7%。在亚洲国家中,日本的急救知识普及率居第一,因日本处于地震多发地带,故每年均会举办抗震急救活动,普及公民在地震中的自救互救知识。

日常的急救知识训练,带来的可能就是紧急时刻的生还希望。根据《中华卫生应急电子杂志》的论文,上海医疗救护中心的874例院外猝死临床病例分析显示,先由“第一目击者”进行心肺复苏,复苏有效率为66.67%,而等到医师进行心肺复苏,有效率仅为5.28%。可以说,对于严重创伤、心脏骤停及其他重症患者救治成功与否就有赖于“第一目击者”及时有效的现场急救。

除了急救知识普及和技能训练,急救设备的投放也很重要。如果文章开头提到的飞机急救案例中,航班配备了导尿管,也就不需要张红医生用嘴吸帮助患者了。为应对空中突发状况,各国航班都配备基础的紧急医疗设备。美国国会确立的法案要求为每架飞机配备一个AED(自动体外除颤器)和EMK(紧急医疗包)。相比于欧美,我国航空医疗急救体系处于不断完善的阶段,民航局2017年颁布的《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》明确规定,机载应急医疗设备应包括急救箱、应急医疗箱、卫生防疫包。导尿管和导尿包属于推荐配置,但不强制要求。

美国医疗航班

日常生活中,普通人真正可以掌握并且发挥作用的急救设备是AED。AED,自助体外心脏除颤器,一种用来抢救“心脏猝死”的傻瓜式医疗设备,可以由非医务人员自助使用。作为一种制止心脏猝死的最有效急救设备,AED能帮助心脏骤停、心室颤动的病人恢复心律,被称为“救命神器”。据统计,1分钟内使用AED配合有效的心肺复苏成活率高达90%以上,每向后延迟一分钟成功率会下降7%到10%。

在欧美日本等地,几乎所有的公共场所如商场、学校、办公楼、地铁站、机场乃至某些社区和家庭都配备了足够数量的AED

。

日本街头的AED

直到2016年,国家食品药品监督管理局(CFDA)才宣布将AED从第三类医疗器械分开,单独予以分类。第三类医疗器械是指必须由专业医务人员才能操作的医疗器械。将AED从中分离也就意味着,经过急救培训的非医务人员使用,也不会有法律障碍了。

今年9月14日,合肥地铁首台AED投入使用

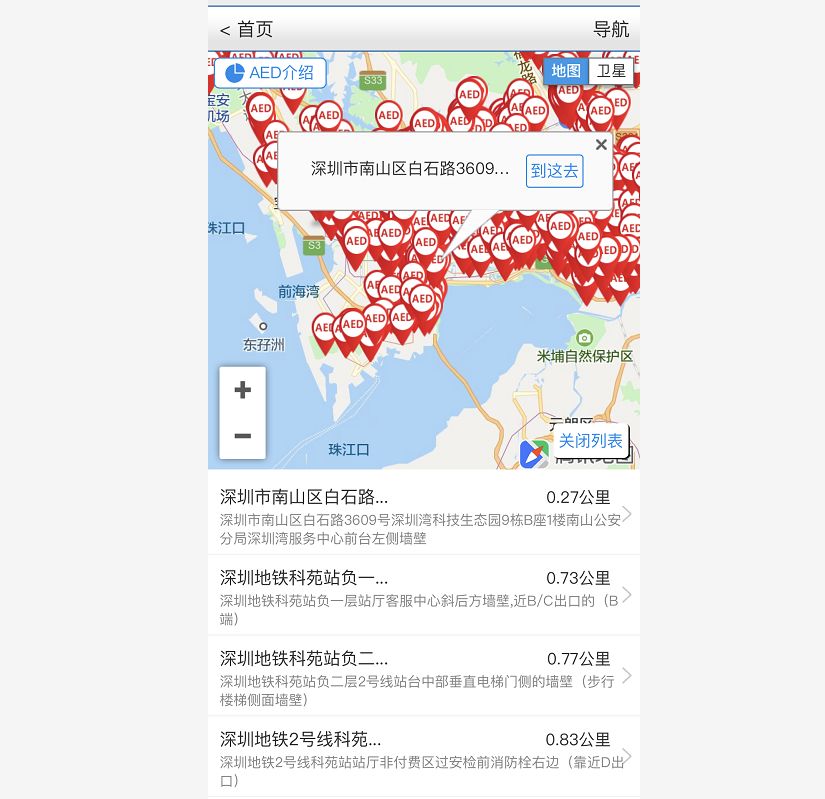

之前,我国AED覆盖率低,使用率几乎为0,现在放开使用并推广之后,逐步覆盖了大中城市,在急救中发挥了很多作用。可能很多人并不知道在哪里找到,其实现在在微信的“城市服务”——急救服务中,就可以查看周边的AED分布,如果遇到突发情况,可以去最近的地方取。手机上带的地图应用,也大多可以查找AED。对于自己日常生活工作的地方,可以事先了解AED的位置,关键时刻可以节省时间。

微信城市服务可以查看周边AED

有了技能傍身,也要敢于出手。一个人突然倒地了,掌握急救技能的你,救还是不救呢?毕竟在现实中,碰瓷、事后反诬救助者的新闻数不胜数,如果好心救人却惹了一身麻烦那肯定打消公众实施急救的积极性。为了免除救人者的后顾之忧,各国都有被称为“好人法”的类似法条,通过豁免见义勇为者在一些特定情况下的责任,鼓励见义勇为。

我国在2017年10月1日正式实施的《中华人民共和国民法总则》中也出现了“好人法”:第184条规定“因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的,救助人不承担民事责任。”

没有了法律上的顾虑,日常生活中更应该多掌握一点急救技能,也许哪天就真的用上了。毕竟每天高强度996的人,猝死在工位上也不是什么新闻,每个人都学一点,关爱他人也是关爱自己。

希望大家都平安。

你可能还想看

▼

(点击图片查看全文)

点击关键词,看更多海外资讯

美国

:

精神移民

|

贾跃亭签证

|

广场舞

|

爱喝冰水

|

枪击案

|

犯罪率和危险

|

移民方法

|

杰出人才移民

|

投资移民

加拿大:

两万五移民

|

移民经历

|

全球最宜居

|