罗宾·海柯

The River 2,布面丙烯,150x120cm,2024

本文图片,由 Click Ten Gallery 提供,致谢艺术家及画廊

/

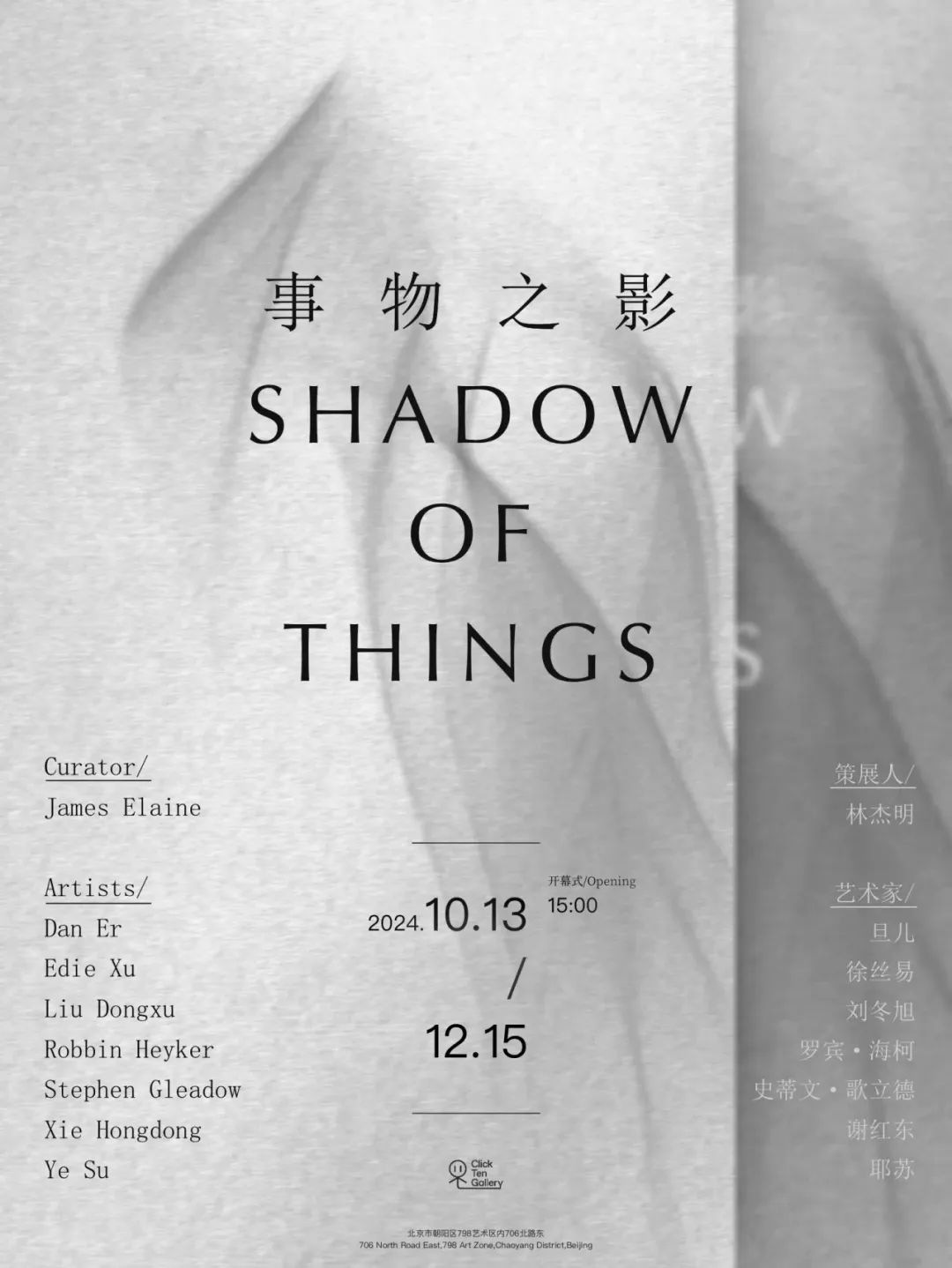

事物之影

/

Shadow of Things

开幕时间 Opening

2024.10.13 15:00

艺术家 Artists

旦儿 Dan Er

徐丝易 Edie Xu

刘冬旭 Liu Dongxu

罗宾·海柯 Robbin Heyker

史蒂文·歌立德 Stephen Gleadow

谢红东 Xie Hongdong

耶苏 Ye Su

策展人 Curator

林杰明 James Elaine

2024.10.13-2024.12.15

Click Ten Gallery

北京市朝阳区798艺术区内706北路东

706 North Road East, 798 Art Zone, Chaoyang District, Beijing

纠结着《事物之影》这个展览标题看,你很难辨析,“影”算是具象还是抽象

(如策展前言所言)

。而这个“很难”,或许恰可以用来界定展览基调:这是一场,

经历了概念艺术洗礼之后,“回归”的某种抒情传统;

依托于具体事物的抒情,相应地,转换成了抽象的抒情。

“事物”处在从半具象向半抽象演变的过程中。

从

气息上讲,展中作品固是充满抒情意味,但其抒情,则多是受过“

零度”、“去人性化”影响后的冷抒情,同时,展陈物之外的多边文化语境文本提示,以及当代艺术系统自身的美术史语境,都指向了一个需要少许入口、而非直白的共情方式。

就此而言,我们或可以说,总体上,作品置于展陈的整体语境中,其视觉直观和生发方式层面,处于“当代艺术”的背景之内,而其旨趣所向,则是抓着这个“当代”背景、在进行着“回归传统”。

尤为醒目的一个特点是,在策展意图的选择之下,作品愈发地优先体现、对形式趣味合用的看重,而锐意创“新”的焦虑心则变淡:个性是艺术家作为自己的单纯表达选择,而非话语系统内的视觉识别度

(这句说话,是指向笔者对策展人价值取向的推想,而非对个中艺术家的判断)

。

结合现场与文本,我们了解到,策展人林杰明

(James Elaine)

,是以类似于过往、阴影、废墟、遗弃、灵光……这样一类型的相联关键词,在串联着现场作品间的关系。多年前,

林杰明

来到中国,在草场地创建了“望远镜艺术工作室”,这一非营利性实验项目艺术空间。后来,时代遭遇了我们众所周知的“例外状态”原因,几年工夫,他被困在国外、没能回来,那个空间便画上了暂时的句号。据了解,这次展览,很大程度是对那个空间的纪念,他和曾经参与过“望远镜”的艺术家们一起,用如今的作品,对过往的空间,进行回顾、缅怀。而这个情境,多少决定了这个展览的情感模式。

但我们又很难说 ,单纯是策展人的心境状态给展览定了基调,于是艺术家在展陈情境中,变成了对类似意趣、旨向的突出,还是说 ,艺术家们和策展人,本就有着某种相通情致——换个简单的说法,这是

林杰明今下的心情?还是

“望远镜艺术工作室”一贯的调性?

《事物之影》

放在Click Ten这个机构空间的语境里,又有一番特别的意味。

Click Ten晚近大半年的展览定调,多偏向观念性、议题性,如今这个“事物之物”,也恰是在其空间暂时定位面向里,限定范围内的最大延展度:经历过“头脑”艺术之后的感性“心灵”艺术。

还有一个颇为有趣的地方:展览的现场作品,和展册作品,是有一些差异的。一方面,可能是有一些无关紧要的偶尔技术原因;但另一方面,或和展览展示意图的两面性、更愿突出艺术家表达倾向性差异的哪一不同端有关。笼统地说,现场更在乎视觉整体性、受众共情的容易切入,而展册则强调尖锐、艺术个性和差异

(争议)

化。

以上这些说话,似乎花了太多时间,在具体作品以外的地方。或许,我们应该把工夫还给了解具体作品——

《雅克西姆》系列,是艺术家

旦儿,在展览中呈现的作品

。

“雅克西姆”,据悉是维语中“你好”的意思。见到陌生的新朋友,打一声招呼,像艺术家的画面一样轻松友善。这一系列作品,是旦儿在西亚走访手工艺人的所得。笔者并不知道,这些纹样是直接保留自传统,或者艺术家适当地进行了二手加工,但这可能不重要。

纹样是手抄本插图的边页花饰,是柱头上的点缀,是

世界史的东方化

(近东、中东文化是西方文明非常重要的源头部分)

在

毯

织

等工艺品上的视觉流变。

纹样又

是主视觉以外的副视觉,次要的东西,但同时也是给予主视觉框架,辅助主视觉成为主视觉的东西。

传统上,当且仅当,作为

博物馆

非物质遗产展示,以及通过工艺饰品、研究无名的美术风格史之类的特殊情况下,纹样才会从配角变成主角。

艺术家通过刻印章、印章盖印的方式,将序列纹样变成了主作品。你可以说,对纹样呈现方式/呈现语境的重置,让它们“上升”到了等高于白立方中抽象画的自律美学的地位,也可以说,这是一套

摹仿型作品

,画面上内含了一层对

视觉文化史展陈的

摹仿——纸上文博馆的

隐喻。

旦儿 雅克西姆 斯孜-1,No.283,单联,180x97cm,2019-2023

旦儿 雅克西姆 斯孜-1,No.283,手工宣纸、彩墨、中国画颜料、日本颜彩、木质模戳,双链,各180x97cm,不带框,2018-2023

旦儿 雅克西姆 斯孜 1-图库, 英国森麻石版画纸(丝绒面古董色)、印度墨水木质模戳、24K金箔,由外部包装盒与56件纸本作品组成,2022,包装盒:80cmx60cmx8cm,纸本作品:75.5x57cm,2022

旦儿 雅克西姆 斯孜 1-图库, 纸本作品,75.5x57cm,2022

旦儿 雅克西姆 斯孜 1-图库, 纸本作品,75.5x57cm,2022

旦儿 雅克西姆斯孜-11,pvc装饰线条、哑光漆,105x120cm,2020.jpg

展览呈现的徐丝易

雕塑

作品,多源自肉身局部的触觉性变形。

以陶泥或铁砂泥为主要的烧制材料,配合匣钵、玻璃等复合辅助,艺术家同时拿捏了材质的粗粝和光滑、两种对立特性;质感的把握本身,对应着艺术家要表达的心理特质。

一些造型,不是立在架上的,而在躺放在展台上,半具象的肉身:既可以说是盘骨,也可以说是皱漏透瘦那一路的怪石;既可以说是腰和两腿的截取局部,也可以说是一个纯抽象、几面开洞的造型。每一个造型都会有打开的空洞,而洞口据说似乎

(看着也确实会如此联想)

是身体内面的外翻。而每个整型的内部,其实都是镂空的。

这样的抽象构型习惯,似乎经常会出现:

两个相似的造型向两边敞开,中间一体的系带将之联系在一起。

这种形式触感,似乎是一种联系与分离、多面与整体、虚弱与坚强之间关系的心理隐喻,非常典型的,女性气质的情感与自我意识私密性的视觉语气。

一段时间后,锈水

(其实是“釉”?)

从两边

镂空里

流淌出来了。

徐丝易 无题,蓝染和陶瓷,61 x 10 x 4cm,2024

徐丝易 物和中,铁砂泥,匣钵,釉,石,玻璃,60x60x30cm,2021

徐丝易 物和中,铁砂泥,匣钵,釉,⽯,玻璃,40x25x25cm,2021

徐丝易 物和中,陶泥,匣钵,釉,⽯,玻璃,60x60x30cm,2021

刘冬

旭的雕塑,多会和一种轻工业/商品化的质感发生关系,材质上会体现日常的、轻廉的意趣。

他会从

非常具体的物,抽离出非常抽象的特性,并用这些局部“特性”来代表物,产生出依“特性”、概念化地构思出来的造型,这造型和物的原型可以几乎无关。

演变出的形的意味,也并非独立成章,而是和作品中构合在一起的其他形,或者和空间,发生某种关系性的对话叙事。

从构形的趣味基调上说,和材质感一样,多是轻度诙谐,

带有好玩、无恶意的微小讽刺,并且杜绝情绪浓度的流淌。

尽管刘冬旭作品中的造型会大幅脱离再现原型,但对原物件的提示,却非常重要。只有知其所来

,方知其处理手法的趣味,而不能孤立地以眼见之物为全部。简单说就是有故事。

举例来说,《嗖》这件作品,原型是摔碎的手机屏幕边缘锯齿状,和一根手指。手指变成体积、基架、有力量的方体和轻质感的材质,这种材料表面的视觉,在肉与塑料之间;裂屏变成薄片的、尖锐的、金属镜面材质的、秩序节奏上升的、倚靠在“手指”上,半被载着的形。

对刘冬

旭的作品而言,了解其将何变形为何

,方能get到他的

旨趣意味

。

刘冬旭 波1,3d聚氨酯树脂,73x63x28cm,2019

刘冬旭 嗖,不锈钢,环氧树脂,75x55x185cm,2018

罗宾·海柯

(Robbin Heyker)

的画作,一般被认为,是“临时绘画”谱系的延续。

笔者对绘画史的理解是,“临时绘画”是“极简绘画”的延续和改写,或者说,“临时”是“后-极简”的2.0版本

(后极简的1.0版本是场域装置化的极简绘画)

。“临时”将我们对“最小限度的绘画”的理解,从画面元素少的简洁,改写为画面关系间经营的更少刻意安排、“作为”,更着重于绘画过程中、当时一下触发的协调感。并且,协调也被处理成最低限度的协调,只差一点,就糙过了头、算作是不讲究了。

不论是“临时”还是“极简”,都因为画面因素少,所以每一个细小处的变化,都显得额外醒目。是以,在

罗宾·海柯的画作里,每个笔刷色块的起笔和提笔处,“不经意”

(或至少非做作)

的溢出笔痕,溢出和溢出之间,动态、过程性地调配节奏,相互暂得一时之安,和失衡,只有一步之遥。小心掂量后的四两拨千金讲究笔法,再不配被说成“简”,“简”如今只能是信手拈来。

实际上,现场展出的海柯作品,相对还是比较温和,其上不仅仅是横向的临时协调关系,同样具有纵向层加的关系在增强/确定作品的“完成度”感。这种“完成度”将作品观看的重点,转向了色彩叠加间,透出的一种优雅且轻盈的抒情趣味。

在海柯作品“临时”感最强的时候,将之放在国内当下的语境里,会有特殊的意义。因为我们的语境里,总是一边使用极度焦虑地重调松驰感,一边又对所谓“完整”性的“品质”,有着焦虑。因此,他构成了一种观看上的挑战。

罗宾·海柯

One Pair (Erased),布面丙烯,100x80cm,2024

罗宾·海柯

Purpule Haze,布面丙烯,100x80cm,2024

罗宾·海柯

Untitled,布面丙烯,100x80cm,2024

史蒂文·歌立德

(Stephen Gleadow)

的同一系列墙上平面作品,同样也出现在Click Ten不久前的展览《生成主义》上。

因为设置的展陈命题语境不同,艺术家的连贯性创作,也会优先呈现出不同面向。

同样的视觉,情感意味受策展意图潜藏在展陈等方面的潜在”解释“影响,而略有所偏移。

歌立德

的过往作品,会被视为“垃圾避难所档案馆”,生活中的废弃材料,会被不断拼贴在画面上。“裸露轮胎上的厚纸板或木片,用彩色塑料袋、胶带、板条和钉子覆盖多年的木板窗,建筑物侧面遮盖广告的油漆,废弃的凳子,撕碎的横幅……”

(策展人语)

等等。

而在近作中,另一种过往的痕迹,属于过去的“过时”文化信息废墟,取代了“垃圾”。Gleadow会将他所收藏的“过期百科全书、废弃书籍、字典、蓝图以及旧图纸”,进行剪接扫描,变成一些更抽象的画面秩序,与其同时,我们可以明白地识别出,这里曾经有过一些图像,一些现在无法具体辨识的残迹。或许可以说,这是一种另类的摹仿/再现:再现一种图像遗失状态的图像。与其说,原素材提供了残存的图像性,不如说,是这种画面形式本身,构成一种相似性类比;形式的意味似乎以原材料为触发动机,但材料未必是提供这种隐喻形式的主力,而是和创作行为的过程方式本身同构的形制力量,给出了这种相似性。

这是一种,对过去文化的眷望;一种,失去灵光的时代,对过往再“考古”的心象。没有露骨直白的悲怆感,留下“去人性化”

(不再尖叫)

后的洗炼。雷鸣总是很本雅明地,把

歌立德和“历史天使”逝去后的后现代“星丛”联系在一起,不是没有道理的,而歌立德本人,就在自己的一部分作品里,明确地采用了“星丛”意象,来生发一些东西。

覆盖和透底在他的作品里相辅相成。

两者相互提示,就像记忆和现在的关系:

如果不是为了当下,不会有回忆,如果不是回忆所透出的灵氛,则当下是无意义的琐碎。

他的这种视觉呈现和生发过程,都与这样的情感路数有所形式对应。

木纹。

去形象化的印象物残形。

虚化/半覆盖。

据说来自“星丛”意象的方块和方块间连线

(策展人语:“根据自己对天文学、星图、射线照片、信息图形等兴趣,从这些材料中随意剪裁和绘制一些形状,然后按网格系统将它们一层层粘在画布上”)

。

史蒂文·歌立德

Superior mirage, looking through the earth to see the sun,布面混合媒介,97x146cm,2024

史蒂文·歌立德

Dust, salon of the dying light,布面混合媒介,124x179cm,2024

史蒂文·歌立德

A Garland of Crowns,布面混合媒介,213x146cm,2023

展览中,谢红东摄影作品,多采用

局部放大、夜间长曝、色温偏差等手法,把一些日常所见的物像,变成了光影和质地,或者说,转变成了半抽象的画面。

日间微物的被观看方式发生转换,微物的小小局部被发见为灵光。烟尘被定格。浮萍、水纹、黑板的擦痕变成光。

其实,这种类型的作品,只是

谢红东作品中的一个截面,如果不结合艺术家其他类型作品里的关联性线索来看,只知其单一类型的作品,其实是稍显单薄的。本来,这种摄影作品,就是需要连着看的。可是,强策展在这里发生了——可能在展览的其他艺术家身上很少,唯独在这里,强策展变得很强:如林杰明所说,谢红东的现场作品,必须和徐丝易、和其他艺术家的作品串联着看,谢红东作品中的光,是其他作品平静、稳定振幅波形上,突然迸发出来的灵氛。

谢红东 灵焰03,收藏级艺术微喷,5版,80x120cm,2022

谢红东 第三规08,收藏级艺术微喷,5版,133x200cm,2023

谢红东 Unfold 01 延展 01,收藏级艺术微喷,5版,80x120cm,2023

谢红东 Time Seam 05 间隙05,收藏级艺术微喷,5版,80x120cm 2020

谢红东 Dhana 04,收藏级艺术微喷,3版,120x80cm,2021

谢红东 Dhana 05,收藏级艺术微喷,3版,120x80cm,2021

耶苏的展中作品,都属于《梁努乌梁海》这个系列。

据悉,这是一个想象中的边地叙事,一个历史上曾经存在的西北边地,而如今,更多是一个过去式、边缘想象的地名符号。而这个地方所发生的事情和画面,又和艺术家的梦境有关。这个叙述会让人联想到《西夏旅馆》的猎奇,想到马孔多式百年封闭的狭隘世情,但其实从画面上看,不尽相同,且也没有太重的梦魇氛围。在当代艺术的常规语境里,艺术家这样的立意,又会让人联想到,更为公共化的在地性地域想象的建构。

耶苏的这个系列作品,和上述几种状态,都有关,但又都有一定距离,更像是

一种个人化的、中间态、降温过的地域叙事。

在现场和图册的几件画作中,叙事视角,总是在一个不动声色的类-旁观者视角,我们不清楚,这是一个上帝视角?偷窥者视角?参与进故事边缘处的叙事者视角?或者,一个局外的游历者?

在画面中,酒吧聚谈,夜晚街头勘察等场景里,

墨汁黑白的材料特性,被艺术家用来表现一种一年到头总是昏暗的氛围。

直接贴在墙上的画纸,起皱了。和边地落寞而残败的时间一般的。

还有一个比较值得注意的问题是,耶苏作为一个艺术写作者、艺术场域里的组织、在场者,多数时候是一个偏当代、偏观念艺术的形象,而他的个人创作,却坚持一手做着比较传统、保

守的方式。

耶苏 哲学家之屋,毛边纸,墨汁,77x44cm,2011

耶苏 大摩托,毛边纸,墨汁,77x44cm,2011

耶苏 外建筑,毛边纸,墨汁,77x44cm,2011

策展人林杰明在前言里提到,“影子”是西方思想史中一个经典的隐喻。它次于真相,只是事物留下的半真半假的印象。但,如同洞穴譬喻中所说,对于超越的、深奥的、难以直接把握之所在,我们只能抓住“影子”。去捕捉“影子”,是对自我认知局限性的自觉,知白守黑、知雄守雌;这种意义上讲,艺术若要追寻“高于生活”,那它必须就是与影子为伍。但在这个展览里,“影子”更多的只像是指着

恍惚间的情感一撇,在说不清的空气里的一丝“灵氛”;当视觉从半具象到半抽象转换,抒情的对象变得朦胧,抒情便成为抒情者的纯然性情流淌——而另一方面,抒情者又牵绊着白立方视觉体系自身的传统意志,经历过 去-抒情化的洗礼。至于那个“高于生活”、也高于历史特殊性的“真”

(超然于肉身的灵魂)

呢,便不在起初设立的野心范围;如果有,那也是在声音的间隙中,无意识地渗出某种可能。

《事物之影》 展览现场空镜 Click Ten Gallery

这张照片是笔者在开幕当天偶尔拍摄:Click Ten的前一个展览海报,被作为废品运走。空间主理人表示,这张照片和几位艺术家的趣味很像。

林杰明(James Elaine)是一位艺术家和当代艺术策展人,目前生活工作在美国得克萨斯州,2008年起定居北京。在1999-2009年,他在洛杉矶加州大学洛杉矶分校翰墨美术馆(Hammer Museum)担任翰墨项目策展人,策划或监督了80多个项目和3次大型本地及国际新兴艺术家联展。2005 年,他策划的翰墨展览“THING: New Sculpture from Los Angeles ”获得了国际艺术评论家协会颁发的美国博物馆年度最佳主题展览奖。1989-1999 年,他担任纽约绘画中心(Drawing Center)的策展人,他这期间合作展示了近100多位新兴艺术家的作品,其中许多艺术家目前已成为国际艺术界公认的领军人物。他的绘画、雕塑、素描、电影、视频和装置作品曾多次参加国内外电影节、美术馆和画廊展览。2016年,他于1978-2016年间创作的系列作品在德国比勒费尔德美术馆展出。林杰明曾获得 2008 年亚洲文化理事会研究基金、新陈代谢工作室(Metabolic Studio)策展奖学金、艺术倡议基金会旅行和研究基金等。他是 2008 年奥德威奖(Ordway Prize)的获得者,以表彰他毕生从事的策展工作。旅居中国后,他在中美两国的美术馆和画廊策划了多个中国新锐艺术家个展及联展,并指导了美国艺术学生在北京的驻留活动。2011年,林杰明在纽约Meulensteen画廊策划了美国第一个中国当代新锐艺术家展览;2012年,他在得克萨斯州休斯顿当代艺术博物馆和亚洲协会策划了美国第一个中国新锐影像展。2012年,林杰明在北京草场地创办了一个重要的非营利性项目空间-望远镜(Telescope),他在这里为许多中国艺术家举办了首次个展。