程派,在今天的北京京剧院,已成为重要的演出艺术品种之一:以迟小秋领衔的程派演出,已在社会上有着相当巨大的影响,而且与国家京剧院的张火丁、李海燕和天津的李佩红同为程砚秋先生的再传弟子,年龄接近,艺术相当,已形成程派艺术良性竞争的态势,推进了程派艺术的传承精进,满足了挚爱程派艺术的观众的欣赏要求,给首都戏剧舞台增添了绚丽的色彩。而这与在北京京剧院刚建立时,程砚秋的嫡传弟子赵荣琛、王吟秋先后在此工作,播撒了程派的艺术种子分不开。

赵、王二位能与北京京剧院结缘,这中间还有一段历史故事。因为他们本来都不在北京市工作,是周恩来总理为了程派艺术的继承和发展特意安排的。1958年3月,作为四大名旦中最年轻的程砚秋,以遽然而发的心肌梗塞辞世,程派艺术的继承发展问题,引起了周恩来总理的关注。当时北京没有演程派戏的剧团,程先生过世前已脱离舞台不大演出了。只有学生出身却挚爱程派、毅然弃学从艺、时还年轻的李世济参加了阵容硬整的北京京剧团,在马连良先生等人的扶持下,不时演出程派戏。

1959年年初,周总理邀请中央部分领导同志、文艺界人士和程派传人,在中南海西花厅举行程砚秋逝世一周年纪念活动的筹备会,决定在是年3月举行纪念演出、展览,出版程派艺术书籍。参加演出的有赵荣琛、王吟秋、李蔷华、侯玉兰、李世济、江新蓉——限于历史条件还不成熟,没有能邀请当时在南京的中国第一位程派自学成才的传人新艳秋参加。演出剧目有赵荣琛的《荒山泪》,王吟秋的《碧玉簪》,李蔷华的《春闺梦》,侯玉兰的《孔雀东南飞》,李世济的《六月雪》,江新蓉的《三击掌》——没有程砚秋先生付诸心血最大、成就最高、观众最欢迎的《锁麟囊》,因为此剧20世纪50年代由当时的某领导人授意,指令某报刊以记者名义发表批评文章,强加给此剧若干政治性的诬蔑不实之词而变相被禁,此时难以安排。首次纪念演出产生了良好的影响。

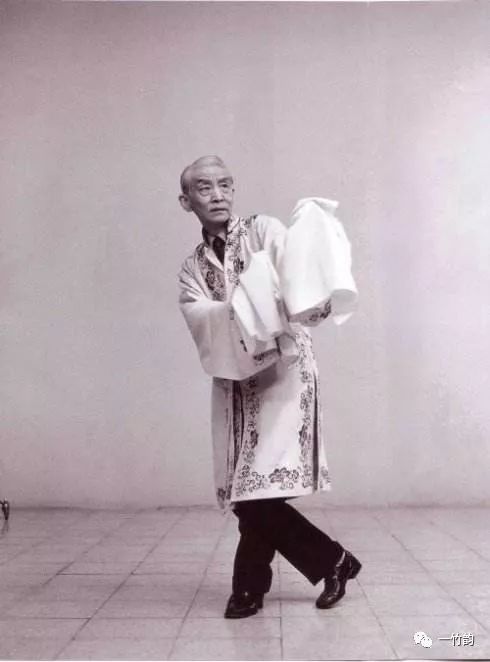

赵荣琛

在纪念演出期间,几乎每晚都可以在人民剧场中看到周总理的身影。但是由于他国务繁忙,不可能安安静静地坐下来看完整场演出,而是有时来得早,与各界人士打招呼后,看上十几分钟就匆匆离去;或演出开始了好久,几近终场,他才悄然进来,坐在后排接着看,等到终场,不打扰大家。

观众以宽谅、心疼的目光注视着他,感谢他为国事操劳,并这么重视关切支持程砚秋和程派艺术。纪念活动后,周总理找到即将赴南京就任江苏省京剧院副院长的赵荣琛谈话,说:程派艰深难学,传人不多,这次纪念演出,只有你们6个人参加,与全国6亿人民相比,比例太小了。一定要多培养程派接班人,把程派艺术传下去。他提议在北京成立一个专演程派戏的剧团,把现有的程派人才集中,专司程派艺术的演出和继承发展、培养接班人的工作。周总理强调不能因为程先生过世而让程派艺术泯灭散失,指令赵荣琛不要去南京,而参加这项筹备工作,开名单调人。并且建议:剧团还要选配好的武戏,因为程派戏文静,要有好武戏调剂。原定程派剧团归属文化部建制,后来北京市要求接办此团,并提供李元春、李韵秋兄妹领衔的以武戏为主的春秋京剧团做建团基础。这样在1960年年初,程派剧团——仍名“春秋”在北京诞生了。

这个程派剧团中, 除被留下的赵荣琛外,还从宁夏调来王吟秋和程先生的晚年琴师钟世璋、夏魁连,从中国京剧院调来与程先生合作过20年的著名鼓师白登云,从北京各团调配来于世文、姚玉刚、贾松龄等。1960年、1961年两年的3月9日,周总理夫妇都与程派剧团一起,通过演出程派戏,来纪念程砚秋。主演赵、王两位程砚秋的嫡传弟子,就来到北京市工作。程派剧团前期很为红火,赵、王不仅演出程派名剧,还不断有新创作,如整理改编《风流棒》为《谐趣缘》,新排《火焰驹》《苗青娘》等。

1962年以后,政治形势发生变化,北京市的戏曲体制有调整,先是把梅、程、荀、尚四个流派剧团合并成“四联剧团”,继而样板戏风行,北京京剧团成为样板团,不参加样板戏的老艺术家、各团人员组成北京市京剧二团,后改称北京市京剧团,赵、王与马连良、裘盛戎、张君秋、叶盛章、李宗义、梅葆玖、李慧芳等皆在其中。紧接着“文化大革命”,艺术家大多挨批斗,下放劳动,一切艺术活动都被中止。尤其赵、王又都是男旦,他们的舞台演出权利完全被剥夺,只好听天由命。这时,王吟秋的肺部旧疾复发,回上海养病数年;赵荣琛带着“文化大革命”中被折磨的腰腿残疾留在团中。直到“文化大革命”结束,他们才得到“第二次解放”,有机会重新拾起他们献身几十年的程派艺术。

王吟秋

1978年,举行恢复北京市文联的筹备会议时,有一场由北京市京剧团承应的内部演出,开场是尚派传人李翔的《昭君出塞》,压轴是赵荣琛的《荒山泪》选场,大轴是刚被“右派改正”的李万春和梅葆玖的《霸王别姬》选场。这是赵荣琛被迫离开舞台14年后,首次再登台演戏。此时的他已经是白发满头的花甲老人了,虽然身有残疾,上了台依然生龙活虎,不减当年,使大家眼睛一亮。自此之后,他逐步恢复了舞台生活,与当年的程派剧团尚还健在的老伙伴一起演出了,开始是《荒山泪》选场,后来逐步恢复了全剧。1979年北京京剧院成立,赵荣琛演的此戏作为建院公演的剧目之一,广受欢迎。还专门为李先念等中央领导同志演了一次专场,他的全部《荒山泪》,开场是他在“文化大革命”前所收弟子张曼玲演《陈三两》。中央领导同志看戏后,对他做了类似于20年前周恩来总理那样的鼓励和要求:多恢复演出程派戏,多培养程派接班人。此时李世济已调往中国京剧院,并且勇敢地演出了还被扣着一些“政治帽子”的《锁麟囊》。赵先生深知自己舞台上最好的时光已经过去,留给自己的时间很有限了。他希望在这不多的时间内,尽可能地多排演恢复几出程派代表作,最好再能录音、录像,给下一代多留下一些完整的艺术资料。

同时,他在演出不多的情况下,尽最大可能培养青年一代。他就在家中开课,本院的李雅兰、蒋熙春、陈丽华等,中国戏曲学院的青年教师陈琪、张逸娟等,外地的张丽娟等,都在跟着他学习程派戏。像李文敏、陈琪,又在北京市戏曲学校、中国戏曲学院支起了教授程派的摊子,把从赵先生那里得来的艺术瑰宝再传授给青年一代。

由于北京京剧院刚建立,百废待兴,赵先生没有归属团,全面安排、迅速推进恢复程派戏的演出有一些困难。中国戏曲学院决定向北京京剧院商调,请赵荣琛到中国戏曲学院工作,担任学院顾问、教授,主要从事程派教学和研究工作。1980年,赵荣琛先生离开了他工作了20年的北京京剧院,到中国戏曲学院工作。但是他没有离开北京,过去他在北京,尤其在初建的北京京剧院,播撒了程派艺术的种子;后来这种艺术合作还在继续,因为北京是他少年成长的地方,他在这里读书、迷戏、慕程,以至毅然弃学从艺,拜师函授,在山东、四川、上海、东北、江苏转了一大圈,又回到第二故乡北京,从事他挚爱的程派艺术演出和传艺的工作。晚年他坚持有求必应,有教无类,无分彼此,为程派艺术献出自己的一生,直到1996年年初他以80高龄辞世。

“文化大革命”结束后,一直在上海养病的王吟秋,也是抱着与他师兄赵荣琛大体相同的信念和态度,继续程派艺术传承拓展的工作。他在上海时,与程派研究者交流切磋,整理自己从师尊几十年学习的所得,同时尽可能地向有志于程派艺术的青年传艺。现在的北京京剧院的程派主演迟小秋就是在这个时期投拜于王吟秋门下学习程派的。王先生对她要求非常严格,她所得甚多。20世纪80年代前期,20岁左右的迟小秋,率领阜新市京剧团到北京演出,她的程派戏使很多人惊异称道。可以说她是李海燕、刘桂娟、张火丁、李佩红几个第三代程派传人中最早出道的,李海燕、刘桂娟都比她晚,张火丁、李佩红更在其后。当时喜欢程派的著名文艺评论家阎纲在吉祥戏院排长队买票看了迟小秋的戏后,赞叹不已。得知她是王吟秋的弟子,更对他们师生给予相当的评价。20多年过去了,今天小秋成为北京京剧院的程派当家主演,这当然是她多年努力不懈,并且坚持转益多师是我师的精神,以王为主,多方请益的结果——1989年,年近八旬的新艳秋到天津演出,小秋专门赴津观摩学习,并在后台侍奉左右,当然不无趁机向这位中国第一位程派艺术继承者求教之意,但不能不忆及并充分肯定王吟秋的功劳。