专栏名称: 慧田哲学

| 小众品位,大家思想。 |

目录

相关文章推荐

|

慧田哲学 · 陈嘉映:现在的年轻人,只有竞争,没有自由 · 21 小时前 |

|

互联网思维 · 罗素:人性的四大欲望 · 2 天前 |

|

互联网思维 · 罗素:人性的四大欲望 · 2 天前 |

|

哲学园 · 温斯顿·丘吉尔:未来的帝国是思想的帝国 · 3 天前 |

|

哲学王 · 张鸣:就是因为有了这样不肯跪的人,中国才得以改变 · 3 天前 |

|

哲学王 · 一文了解:阿伦特的极权主义理论 · 3 天前 |

推荐文章

|

慧田哲学 · 陈嘉映:现在的年轻人,只有竞争,没有自由 21 小时前 |

|

互联网思维 · 罗素:人性的四大欲望 2 天前 |

|

互联网思维 · 罗素:人性的四大欲望 2 天前 |

|

哲学园 · 温斯顿·丘吉尔:未来的帝国是思想的帝国 3 天前 |

|

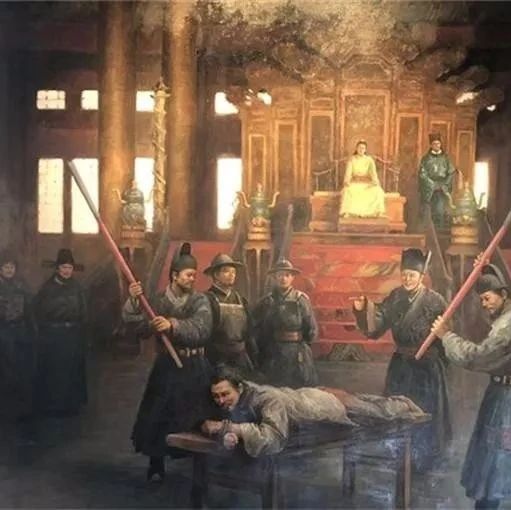

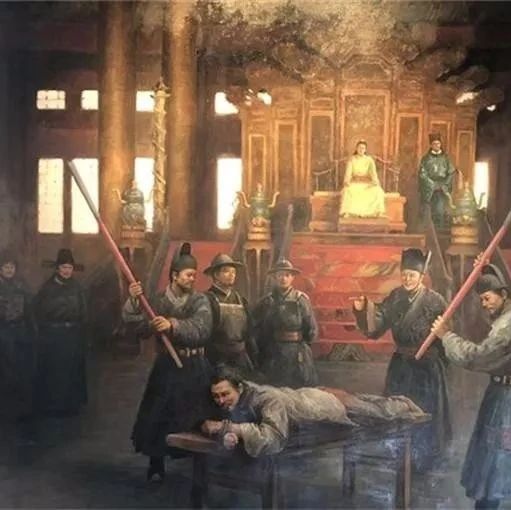

哲学王 · 张鸣:就是因为有了这样不肯跪的人,中国才得以改变 3 天前 |

|

哲学王 · 一文了解:阿伦特的极权主义理论 3 天前 |

|

钱江晚报 · 浙江人年度健康大数据来了!恶性肿瘤死亡率仍居首位,女性发病第1位是…… 8 年前 |

|

伊犁绿河谷 · 新疆招聘20000余人,工资不低,都是好单位!快啭给需要的人 7 年前 |

|

量子位 · 英伟达推出监控视频分析平台,想用AI监管整个城市 7 年前 |

|

知音 · "我等了你4年微信消息,依然爱你” 7 年前 |

|

搬砖怪谈 · 【短篇惊悚】想要做鸭的男人 7 年前 |