本文约9000字,阅读15分钟

澎湃新闻记者 李丹 伍勤

8月9日,一篇题为《打跑IS之后,义乌小商品占领了摩苏尔》的文章在朋友圈流传,称摩苏尔商人早在一个月前就意识到胜利是势在必得,开始着手联系货源,而他们的目标供货商,正是坐落在中国义乌的外贸公司。

这则新闻标题党了些,但是义乌的确靠低端全球化把中国的日常生活和陌生彼端的战火联结了起来。许多中国人并不能分清一个来华做生意的中东人来自哪个国家,更别说他们生活的城市发生了什么,ISIS对人们的日常经验而言意味着什么,解放又意味着什么,发生了怎样大规模的人道主义灾难,又如何艰难幸存。看到这则消息时,我们正在义乌考察中东商人群体。

巧合的是,一个月前,摩苏尔刚传来解放消息的时候,我们也在义乌。7月9日,从酒店醒来的早晨,我们从Twitter上看到了摩苏尔解放的视频。

后来这个消息作为一个意义非凡的事件出现在各大中文媒体——拿下摩苏尔称得上是中东反恐斗争的重要转折点。

10日晚,包括首都巴格达以及摩苏尔在内的伊拉克主要城市都举行了大规模庆祝活动。视频中,在摩苏尔老城区靠近底格里斯河的街道上,在战乱过后的断壁残垣上,伊拉克士兵们载歌载舞,坐在装甲车上进行胜利游行,与居民一起欢呼,向天鸣枪庆祝。

一年来,媒体对摩苏尔战役的报道紧跟每一步发展,因美国的支持和参与,在美国主流媒体上大幅度曝光,为世界人民熟知,那一刻胜利的情绪也为全世界所分享。

其中包括义乌。义乌和遥远的国际政治有着千丝万缕的联系,其秘密是外贸数据,据媒体报道,去年义乌靠特朗普、希拉里两方订做旗子的量推测美国选民心态,从而提前成功预测了大选结果,并非全然牵强附会。

如果按照《打跑IS之后,义乌小商品占领了摩苏尔》中的说法,有的摩苏尔商人在全城解放之前已经来到义乌,正在采买物资的他们听到家乡传来解放的消息该是怎样地充满喜悦和使命感。我们随即决定寻访在义乌的摩苏尔商人,一探究竟。

当地时间2017年5月15日,伊拉克摩苏尔西部,伊拉克反恐部队与ISIS交战,难民逃离。视觉中国 资料

一.苦难

今年五月的一天,在义乌的阿里接到了一通电话,听到了对面的声音,立刻失声痛哭了起来。对面的声音只是不断地重复:“这里好了,没事了……”这是阿里跟身在摩苏尔的兄弟一家失去联系七个月后,第一次接到那边的消息。政府军进入了摩苏尔,在抵达兄弟的房子时,把电话递给了他。此前的七个月里,在义乌做生意的阿里不知道兄弟的死活,也不知道摩苏尔究竟在发生什么。

2014年6月,伊拉克第二大城市摩苏尔被ISIS占领,成为ISIS在伊拉克境内的大本营。摩苏尔是尼尼微省首府,位于首都巴格达以北约400公里处,虽然ISIS宣称叙利亚北部城市拉卡为“伊斯兰国”的“首都”,但是多数高级官员都驻扎在摩苏尔,很多重要决定都是在摩苏尔做出的,可以说是“伊斯兰国”的事实“首都”。摩苏尔是伊石油主产区之一,被认为是ISIS的经济命脉,据报道,ISIS仅贩卖摩苏尔南部一个镇油田出产的石油,每月收入就达100万美元。

位于义乌的宾王商贸区是中东人的聚居区。摩苏尔人隐没在中东商人群体中,对中国人而言不具备任何辨识度。在去政治化、商业逻辑压倒一切的义乌,与贸易挂钩才有“意义”。商贸区临街是琳琅满目的中东餐厅、旅馆和商店,而走到这些房子的背面,却有些隐蔽的入口贴着公司的招牌,里面每个楼层可能有一家公司。我们顺着招牌一家一家的找过去,在一套公寓中,历经了几次碰壁,终于见到了一家摩苏尔贸易公司的老板阿里。

在这商住两用的公寓里,异质空间的并存是真实的,阿里桌上摆着吉隆坡双子塔的模型,身后墙上挂着穆圣名字和清真言,对面鱼缸里热带鱼游弋,他好像坐在这里等着我们,回答关于中东政治等问题。阿里看起来五十岁上下,上唇浓密的髭须修剪得整齐,发际线退后留下了油亮的头顶。此前周遭人的讳莫如深,让我们面对他的时候有些忐忑,然而他却出乎我们意料的坦诚和慷慨,在得知我们是记者之前,就已端上了茶水和点心,放下了手头的公务,准备好了跟我们聊聊他千疮百孔的故乡。

阿里。澎湃新闻记者 李丹 摄

占领的三年里,这个城市逐渐沦为了一座监狱。几年间,媒体的消息从未间断:300多处重要古迹被毁,比这更严重的是大规模的屠戮,集体砍头、平民做人盾,被困平民只有很少的食物和饮用水,没有电可用,进入医院也受到限制……

阿里在占领之初,就关闭了他公司在摩苏尔的办公室,另一处位于摩苏尔城郊20公里的存放电视等货物的仓库已被ISIS夺走。摩苏尔有钱有能力的人纷纷离开了,没钱的人只好继续留在那里。阿里的一个兄弟因为有一个有着十几个子女的大家庭,迁居困难,就只好留在了那里。

而最近的一年,全城封锁,再没有逃亡的可能性。阿里不再能够和兄弟通话,每个人的SIM卡必须上交ISIS,如果被发现没交,会被杀死。“ISIS害怕有间谍。”

留下来的人,每天都面临着死亡的威胁。

据伊拉克政府披露,截至2015年8月7日,摩苏尔当地及周边地区遭遇杀戮的人超过2000人次。ISIS对外发布的“死亡名单”显示,遇害者包括警察、律师、官员、医生、什叶派的平民等。

“你抽烟吗?杀。你喝酒?杀。”在义乌生活长达八年的摩苏尔小伙子阿丹痛心疾首地告诉我们。或许抽烟喝酒不至遭致杀身之祸,但是自占领开始,ISIS就成立了所谓的“伊斯兰法庭”,对违反其所解读的伊斯兰律法者,施以残酷刑罚,连妇女儿童也不放过。

我们见到阿丹是在同一片商贸区的一家叫做“巴格达”的伊拉克餐厅,这里是很多在义乌的伊拉克人的聚集地,墙上的电视播放着伊拉克新闻,仿佛置身伊拉克。这是我们首先想到的寻找摩苏尔人的场所。在我们急切的询问下,餐厅的老板回忆起几天前还见到了两位解放后刚刚从摩苏尔来到义乌的商人,可惜已不知去向。不过,通过他,我们找到了阿丹。

阿丹朋友圈里的照片。

这位三十岁上下的小伙子发型时髦,用着最新款的iPhone,手上戴着iWatch。

他在义乌的业务十分繁忙,即便是我们晚上聊天的短短一小时,还有客户一直在旁等候。他在ISIS占领之前就离开了摩苏尔在义乌生活,而他的家人还留在那里。阿丹细数伊拉克人经历过的苦难,流露出与其形象不相匹配的过于沉重的神情:“两伊战争之后是海湾战争,海湾战争之后是美国的入侵,有的人终生在经历战争。我一直想搞清我的国家为什么会变成这样”。

阿丹曾经的一个大学同学就死于ISIS占领期间。他是一个理发师,没人知道他被处死的具体原因,他的家人也不想多谈。“也许是因为他此前帮助过政府”,阿丹猜测。收复摩苏尔之战前夕,ISIS也用这种方式来“清除叛徒”,震慑百姓。

一位供职于另一家摩苏尔公司的阿语翻译小张见证了封锁期间公司摩苏尔员工逐日增长的恐慌。公司的会计在占领之初想要把家人接出来,而早已习惯了战乱的家人都以为这次占领和以往政治力量的更迭并没有什么不同,很快就会过去。没有人愿意颠沛流离。几个月前,会计在工作时越来越暴躁。周遭的人询问后才知道,会记在与家人失去联系一年后,第一次接到了家乡的电话,却发现他曾经聪明伶俐的小儿子已不能正常说话。ISIS恐怖的封锁,把小儿子吓得不会说话了。

太久没有讲话,再一张口,就成了结巴。

二. 对ISIS的幻想

在ISIS刚刚到达摩苏尔时,阿里第一时间接到兄弟从摩苏尔打来的电话:那个早上,几百辆丰田皮卡整齐地驶来,同样的设计,同样的颜色。他即刻意识到,那背后有巨大的力量,“他们是来毁灭伊拉克的”。

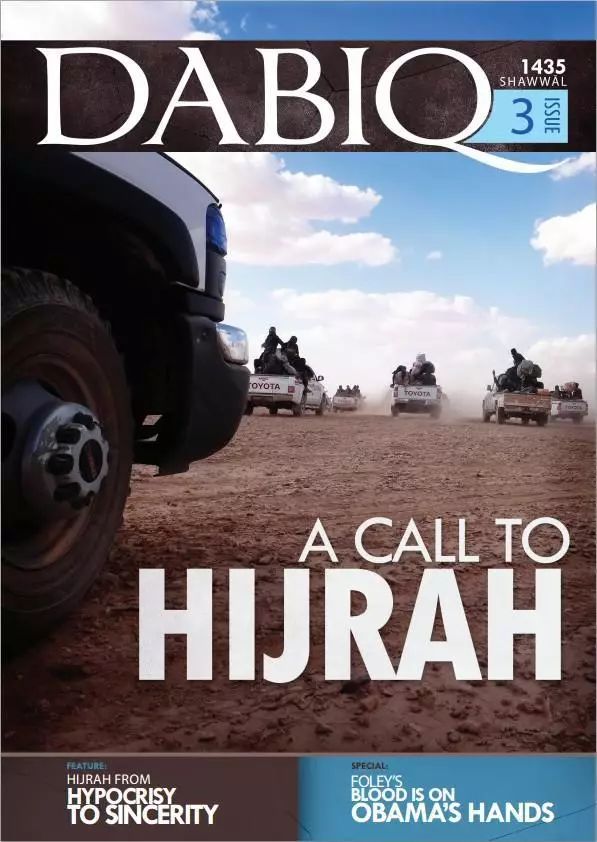

ISIS自己的杂志《Dabiq》封面。图片来自网络。

不过,很多摩苏尔的普通人在刚开始的时候并不那么想,他们以为ISIS的抵达为惶惶不可终日的生活带来了希望。

摩苏尔人对极端组织并不陌生。自2003年美国对伊拉克战争的打响,就让伊拉克成为四散逃窜的“基地”组织的根据地。“基地”组织在摩苏尔活跃期间,因为处于与政府的周旋中,并没有彻底掌握政权,所以他们总是以匿名电话恐吓的形式,勒索平民百姓。

当ISIS在2014年6月攻下摩苏尔后宣布“建国”并更名为“伊斯兰国(IS)”时,“基地”组织的各大分支曾纷纷发来贺电,称其为“英雄”。然而,“基地”组织的中央却迟迟没有表态,一年后,“基地”领导人扎瓦西里宣布和ISIS断绝关系,且不承认二者的瓜葛。“基地”中央所声明的原因是,他们不能认同ISIS以公开砍头为标志的残忍行为。

不过,在阿里和在他所认为的那些大多数清醒的摩苏尔人眼里,无论ISIS还是基地组织,都是一回事,ISIS脱生于“基地”组织,它们只是换了个名字。阿丹则一再强调,“ISIS比基地组织危险得多”。

根据ISIS对外发布的“年报”,2013年ISIS在伊拉克发动过近万次行动,其中包括1000次暗杀、4000枚炸弹的爆炸……生活在摩苏尔的人多年来,时刻可能接到匿名电话被告知需要上交的美金额度——“不要告诉别人,把钱放在指定地点,不然你的家人会有危险。”每隔一到两天,便会有汽车爆炸。所有人都人心惶惶。

而ISIS在2014年正式占领后,匿名的劫持绑架和随时可能发生的爆炸在摩苏尔都不复存在了。ISIS的士兵随时拿着枪走到商铺,告诉他们每月需要缴纳一千到两千美元,他们称其为“革命税”。据报道,ISIS每月在摩苏尔就征收800万“革命税”。虽然不交满额度同样会遭致杀身之祸,但是很显然,人们有了心理预期,不再是弥散的恐惧。

“从ISIS正式占领,直至他们离开,摩苏尔没再发生过爆炸”,阿里说,“清醒的人马上就会意识到,这说明此前的恐怖活动都是他们干的。他们掌权了,就不再需要制造恐怖袭击。”然而很多人会把这当作是更加安宁的生活到来了。

“ISIS在占领的初期也尽量向摩苏尔民众展示他们美好的一面”,阿里艰难地搜索着他所能记得的模糊信息。“即便是此前伊拉克政府军来的时候,也会封锁区域,只有一条路能走,这样就能方便他们控制人。而ISIS来了的时候,商店和马路都居然可以自由通行了。”他们作出了“free”的假象。

阿丹也同样提及了ISIS刚刚抵达时,部分摩苏尔人欢迎ISIS的情景,“ISIS在宣传中曾宣称会为摩苏尔人做好事”,号称代表逊尼派民众抵抗什叶派政府的ISIS,的确在起初取得了不少平民的信任。

“几年前,很多人对ISIS到来时的幻想,大概有点像十几年前美国进攻伊拉克时那样。”2003年,阿丹只有15岁,还在读中学的他也像很多同龄人一样,相信美国的到来是要把他们从一个极权国家中解救出来,“我非常开心,想着以后想去哪里就可以去哪里”。因为萨达姆时代获得护照、签证非常困难,必须经过非常严格的审查。“当时仍有很多东西不懂,后来才慢慢明白,才觉得难过,伊拉克太多地方遭到了破坏。”

就像人们很快发现美国意不在“解放”伊拉克,在占领后不久,摩苏尔人对ISIS的幻想就破灭了,“看到真正的ISIS是什么样的,大家才明白。这时只剩仇恨和恐惧。”阿丹说。

三.阶级

摩苏尔平民在这三年里走在街上如履薄冰,恐惧和不安是那里的常态。他们迎面看到ISIS的人就会马上绕开,生怕被找上麻烦——他们一眼就分得清谁是ISIS的人,谁是普通人。阿丹的母亲76岁,ISIS到来后,被迫换下了普通的头巾,出门时要穿上包裹全身、只能露出眼睛的Niqab。事实上,人们在万不得已的时候绝不会走出家门。

封锁期间,人们就好像回到了两千年之前的生活。没有电、没有水,家里使用油灯,人们互相依靠,几家人一起钻十米深的井来取水。为数不多的婚礼只能在地下举行,只邀请最亲密的朋友,然后草草结束。所有的电视节目、新闻、出版都停滞了,ISIS的所有媒体宣传、线上新媒体社群都是为了完成它们对外的宣传,而对内却阻断了所有信息。

街上只有ISIS经营的餐厅和食品店。家家户户因长年战乱都修有用于储藏食物的地窖,阿里的兄弟在占领前储存了六个月的食物在地窖中,一大家子每天不敢吃饱。阿丹留在摩苏尔的家人同样90%的时间躲在家里,因家境殷实,储存的食物还算充足。

而穷人就没有那么幸运了。我们在义乌遇到的摩苏尔人都会以骇人听闻的神色告诉我们:穷人没有食物,开始吃猫,尽管猫绝不是“清真”的范畴。后来连猫都没有的时候,就吃杂草。“面粉,50kg,1000刀;猫,1kg,35刀”,在宾王商贸区的一家看起来有些欧洲风情的伊拉克餐厅,英文和中文都不太会的摩苏尔老板用手机里的谷歌翻译,敲出了这些数字。而哺乳期的母亲,因营养不良产不出奶水,只好把面粉冲水来喂养婴儿。

ISIS撤离后,阿丹见到了一位困囿于摩苏尔的老朋友,上一次见面80kg的他,只剩下40kg了。还有太多的人饿死。

伊拉克摩苏尔,一名逃难的女孩跌倒后哭泣。视觉中国 资料

阿里讲了一个封锁期间发生的据他所说摩苏尔人人尽皆知的“英雄事迹”,故事的主角是一个医生。封锁期间,每天都有很多人来医生家里看病,可是他们都没有疾病,只是太饿了。医生看到他们可怜,就把自己本来在地窖储存丰厚的粮食分发给这些人。每天如此。儿子抱怨:医生是治病的,没有责任送粮食,再这样下去家里人都没有食物了。最后,这位医生死于饥饿,死亡前七天没有吃饭。

据报道,在被“伊斯兰国”占领一年后,摩苏尔贫困率飙升至70%左右。有的穷人为了自己和家人不被饿死,只好加入ISIS,这是他们唯一能赚取薪资的方式。

“给Daesh钱,他们就不会找麻烦了,死的大多是穷人。”伊拉克餐厅里一位挺着啤酒肚的摩苏尔年轻人云淡风轻地说。他的亲人大多都已经离开了摩苏尔,留下的叔叔家境殷实到可以支付100刀一天的wifi,即便是全城封锁时期,依然可以跟外界保持联系。

阿语翻译小张告诉我们,她的摩苏尔老板在占领期间,偷偷往摩苏尔占领区运送过很多次物资。从不敢张扬,只有听到会计偶尔说“老板又发了一批东西过去”,她才知道。那么多的人,就算逃了出来,一夜之间也一无所有了,老板也把钱送到沙特,接济从摩苏尔逃出来的人。她记得老板一次举着手机给公司里的人看摩苏尔的战争视频,拿着手机的手在颤抖,流着眼泪。

另一些摩苏尔商人则表现得事不关己,就像义乌这个城市的商业逻辑。那个挺着啤酒肚、家境富有的年轻摩苏尔人,告诉我们他的家人都安全,“我才不跟摩苏尔那边做生意,货没了钱拿不回来怎么办,谁知道生意会受到战争怎样的影响。”他坐在伊拉克人开的“意大利餐厅”抽着水烟,一边喝着外形像啤酒的碳酸饮料,看起来很轻松又冷漠。

有钱的摩苏尔人和穷人的境遇截然不同。澎湃新闻记者 李丹 摄

四.宗派之争

“很多摩苏尔平民欢迎ISIS,是因为他们痛恨什叶派政府”,阿丹扼腕。在占领初期,ISIS能蛊惑民众的一个重要原因是伊拉克的宗派之争,摩苏尔这个以逊尼派人口为主的城市曾认为一个逊尼派的极端组织也比一个什叶派的腐败政府要好。

在美国领导的入侵行动后,伊拉克就陷入了愈演愈烈、造成国家分裂长达数十年之久的宗派主义之争。2012年底至2013年初,针对什叶派政权的抗议在伊拉克的逊尼派穆斯林聚集区扩散开。支持什叶派前总理马利基的抗议也在伊拉克的中部和南部展开——那些地方主要是伊拉克的什叶派聚集地。在2013年4月,宗派暴力开始升级,逊尼派抗议逐渐激进化,伊拉克前总理马利基在2013年年底强制压制了在中部城市拉马迪的抗议。逊尼派开始以武装回应,他们加入了伊拉克革命军事委员会,武力抵抗伊拉克政府。巴格达迪的ISIS就趁着伊拉克国家内部冲突,而扩展了势力。

而在萨达姆时代,尽管有过当权的逊尼派对什叶派的迫害,两派人民也不是没有过融洽的时光。从上世纪60年代末开始,萨达姆政权试图把身份认同追溯到更早的两河流域古文明,而非更晚的伊斯兰认同,借以解决宗派问题。自1968年复兴党夺权以来,伊拉克官方开始宣扬其作为苏美尔、阿卡德和巴比伦等文明发源地的特殊地位。因此摩苏尔在意识形态上也有着重要地位,位于摩苏尔的亚述古城极具象征意义,于是,它毁于ISIS之手也成为了巨大的伤痛。

被ISIS毁坏的文物。视觉中国 资料

“逊尼派、什叶派、库尔德人、基督教徒都是一样的人”,阿里说,“在萨达姆政权时期,没有这样的划分,后来美国、联合国来了,让没受过教育的人觉得他们是不同的。”也因此,很多人开始怀念萨达姆时期——毋庸置疑,萨达姆推动了泛阿拉伯主义。美国发动的伊拉克战争,强行打破了伊拉克国内原有的教派平衡,人为地拆除了保证社会稳定的安全阀,使得教派冲突愈演愈烈,血腥暴力事件层出不穷。

人们在电视上看到了萨达姆的戏剧性死亡,“受到西方媒体政治宣传的影响,他们也高呼着民主与自由”,阿丹回忆起那时人们虚幻的政治热情,神色凝重。随着伊拉克的局势不断恶化,越来越多的人开始怀念以前。“现在每个城市都有汽车爆炸,处处不安全,萨达姆时期是没有这些的。那时有点像苏联,伊拉克很团结,警察和军队都很强壮。教育免费,医疗免费。”

我们离开义乌的前一夜,坐在那家有些欧洲风情的伊拉克餐厅里,摩苏尔老板和一位正在用餐的伊拉克客人Dodo坐在我们的对面,他拍拍Dodo的肩膀,用笨拙的英语对我们说,“我是逊尼,他是什叶,我们是兄弟。”

义乌的夏夜里,宗派之争对于今天饱受苦难的摩苏尔平民个人之间而言似乎不再是一个严峻的问题了。

五.解放

政府军与ISIS作战。视觉中国 资料

2014年被ISIS控制的摩苏尔人等着伊拉克政府军的解救,一直等到了2016年10月,政府军才发动攻势。本打算速战速决的战争因异常艰难惨酷延续到了2017年,1月东部城区解放,2月政府军发起收复西部城区的军事行动。当东部收复,那里的人的生活好转,ISIS逃到西部,西部被大量破坏,很多人死去。6月大势已去的ISIS炸掉了巴格达迪宣布“建国”、登基为哈里发的那座清真寺。

伊拉克摩苏尔,伊拉克士兵逮捕一名疑似ISIS武装分子。视觉中国 资料

终于,摩苏尔在7月解放。

在“巴格达”餐厅等阿丹的期间,隔壁一桌刚刚从巴格达过来的伊拉克人,既不会说中文也不会说英文,他们神色兴奋地比划着告诉我们:政府军胜利了。一位小伙子站了起来,用双臂作出了激战的样子,难掩他对政府军的骄傲。

而几天后我们在另一家伊拉克餐厅遇到Dodo时,他则表现出了悲观。Dodo抱怨了伊拉克军队的战斗不力,神色笃定地说:“为什么ISIS一来就轻易占领了摩苏尔,因为伊拉克政府军根本没有抵抗的意志。后来真正抗击ISIS的中坚是一支在欧美受训的队伍,他们受到所有人的尊重,也有很多伤亡。” Dodo急切地给我们展示了很多视频,一手的战场场景。当坐在他旁边的餐厅老板好不容易找到另一个略血腥的视频,他又拦下:“算了,她们在吃饭。”

Dodo给我们看被毁的街道。澎湃新闻记者 李丹 摄

Dodo举着手机里的地图给我们讲,战争还未结束,位于摩苏尔以西数十公里处的泰勒阿费尔镇仍然在ISIS控制之中,是ISIS在伊拉克北部尼尼微省控制的最后一座城镇。

阿丹也告诉我们,那里除了阿拉伯人,还有大量的土库曼人,其中百分之八九十是逊尼派,百分之一二十是什叶派,而两千多名ISIS武装分子盘踞其中。而我们写稿之际事情正在推进,伊拉克总理兼武装力量总司令阿巴迪8月20日宣布,伊政府军开始发动地面军事行动,收复泰勒阿费尔镇。次日,伊军和什叶派民兵已控制了一炼油厂和两个区域,阿巴迪称此进展显示了“敌人的崩溃”。

阿里对摩苏尔重建显得过分乐观。摩苏尔的情况有点像之前解放的叙利亚阿勒颇,他认为阿勒颇重建太难,因为“阿勒颇人不像摩苏尔人那样有钱,摩苏尔人家里可能藏着几万美元”。他表示不担心自己城市的重建。

等待重建的摩苏尔满目疮痍。东方IC 资料

但是,摩苏尔重建成本是巨大的,联合国估计,将需要10亿美元来修复摩苏尔的基础设施:道路、电力供应、水管和学校。专家们怀疑政府是否有这么多的现金。“重建摩苏尔的成本超出了国家的预算能力,伊拉克也难以有效地管理这样一个这么大的投资,而不产生巨大的浪费和腐败。”一个美国的智库这么说。

在我们离开阿里办公室的一刻,他说:“说了这么久,你们知道我想要的是什么吗?我希望中国政府控制伊拉克。”面对我们不可思议的表情,他接着解释,“因为中国政府为人民做事,中国有高铁,有所有东西……算了,你们中国人不会理解的。”也许这只是一种夸张的修辞,不过对动乱的恐惧却显露无疑:“想象一下,一天早上醒来,ISIS带着武器来了,我们平民哪有抵御之力。一个普通人期望从政府那里得到什么呢?无非是不会有一天被人过来打。”

不过即便是在解放后,我们找到的大部分摩苏尔人也并不愿意接受媒体的采访。另一位来自巴格达同样叫做阿里的商人尝试帮我们联系他所认识的摩苏尔人,然后抱歉地回复我们,他的朋友们都感到害怕。

ISIS在伊拉克还有残余势力,很多在义乌生活的摩苏尔人的家人还留在伊拉克,他们对于直接谴责ISIS感到顾虑。阿丹说:“摩苏尔人对ISIS的恐惧太深了,现在依然如此。因为ISIS杀了太多的人,以宣示其强壮。”

有学者认为,什叶派前总理马利基对逊尼派的忽视促进了ISIS在伊拉克的崛起,既提供了真空地带,又让一些被剥夺权利的年轻人被武装分子吸引。而未来什叶派政府倘若对逊尼派进一步忽视,则可能为恐怖组织的复苏铺平道路。

而更可怕的,在阿丹看来,是摩苏尔下一代的年轻人。ISIS占领期间把年轻人关在训练营里给他们洗脑,学习怎样使用武器。暴力的种子也许就在这期间埋在了年轻人的脑子里,“十年后他们也许会变成非常危险的人”。

太多的人激进化了,有的人被洗脑,有的人为了成名,有的人因为绝望。“在ISIS最后的‘根据地’泰勒阿费尔镇,你也许已经不再分得清谁是ISIS的人,谁是平民百姓”,Dodo说。

六.贸易的重建

在ISIS占领之前,摩苏尔商人已经常来华进货,阿里告诉我们,他们在摩苏尔经营着大型商店,当时贸易量很大,摩苏尔是个大市场,每次会发几百个集装箱。所以,《打跑IS之后,义乌小商品占领了摩苏尔》的说法并不准确,义乌小商品并不是现在才“占领”摩苏尔。

中国和伊拉克贸易最瞩目的必然是石油,但在这之外,自发的小商品、消费品贸易一直在进行,中国的伊拉克人主要集中生活在义乌,根据2007年的数字,义乌已经有大约100个伊拉克贸易公司和1000个伊拉克人。很多人从义乌向伊拉克运送消费品,如衣服,鞋子和汽车零部件。

阿里从小跟着父亲经商,1971年家里就在摩苏尔开了大厂,2007年来到中国生活,在此之前已经每年五六次来中国进货。尽管摩苏尔人是伊拉克境内最早出来做国际贸易的,占领期间这边的摩苏尔公司却不再敢做摩苏尔的外贸生意。“也许贸易活动是有的,但是是秘密的,非常危险”,“你不知道你运送过去的物资会到什么势力手里,如果到ISIS手里,就太可怕了”,阿丹说。

“世界闻名的建筑师扎哈·哈迪德就自来摩苏尔”,摩苏尔总和战争影像联系在一起,成了人们刻板印象中的落后地区,阿丹极力想澄清,摩苏尔过去不仅非常富,而且非常重视教育,受教育程度高的人群中有很多像他这样偏世俗化的穆斯林,“我周围家人朋友很多人都在英国留学。”

1970年,1第纳尔(伊拉克货币)等于3.5美元,“伊拉克人和瑞士人一样富”。一直到1990年的第二次海湾战争,“之后伊拉克完了,像回到了几十年前的中国,所有东西都很便宜,但是人们没钱”,阿丹说。

除了战争造成的直接损失,伊拉克政府的反恐拖垮了经济,据报道2016年初将大部分货物的进口关税从5%提高到25%,造成物价普遍上涨,外资撤出,市场萧条。而解放后的摩苏尔已经成了一个被全面摧毁的城市,迫切需要重建和物资。

与摩苏尔的贸易终于在占领三年后开始恢复,阿里的公司在我们到达义乌的一周前,才接待了一位刚从摩苏尔过来的商人,发了五个集装箱的货物,里面装的是盘子、杯子之类的生活用品。小张所供职的摩苏尔公司,也连续接待了两三位刚刚出来的商人。

“现在有摩苏尔人过来了,但是我信任的人我会跟他们做生意,不信任的就不做。”据阿丹说,摩苏尔商人出来签证有难度,政府查得很严,担心危险分子入境。

阿里谈及未来依旧很乐观:“等过两三个月,局势更好了,会有很多人来,因为中国的商品有最便宜的价格。从萨达姆政权时,中伊关系就很好,伊拉克人都爱来中国。”阿里劫后余生的兄弟也开始继续卖车了,现在生意很好。

本期编辑 彭炜轩

推荐阅读

解放军入澳救灾,12岁孩子的一句话戳中泪点

中国外交部@印度:仁至义尽!

在医院猥亵女童的竟是其姑父!已被刑拘,猥亵案要当心“身边人”