公司深耕工业自动化二十年,一方面凭借自动化控制系统领域龙头地位持续签约大项目,抢占中高端市场,另一方面在工业4.0的智能化趋势下拓展高毛利的工业软件业务,产品结构持续优化,有望在工业3.0转向4.0的过程中持续领跑。

2、

产业升级调整带动大项目增多,软件化需求持续上升

(1)

产业趋势:

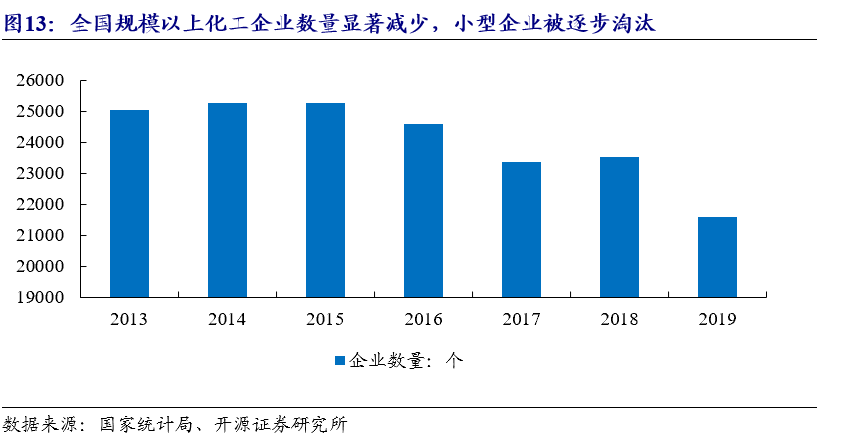

产业内部结构升级调整,大型化工园区数量增多,提升自动化、数字化水平和单项目产值。全国的化工企业数量自2013年开始的25040家企业逐步下降到了2019年的21596家企业,7年间减少约3500家。

(2)

产品销售:一、国内市场行业集中度增加,优质产品迎来出口黄金期。

流程自动化控制系统下游企业整合推动自身行业集中度提升,推动上游品牌集中化;受益“一带一路”政策和中国的石化炼化企业在海外扩展,产业链相关企业会一同走出;

二、精细化管理要求下带动软件需求加速释放,潜在市场空间是当前5倍。从细分工业软件市场看,我们认为生产控制和研发设计类潜在市场空间较大。

生产控制类软件国产化率高,产品渗透率低,以MES为代表的软件渗透率低于25%;研发设计类软件渗透率高,国产化率低,CAD为代表的国产软件占比不足30%。

3、

展望未来:多产品齐头并进,五大战略推动公司持续发展

(1)产品销售:传统优势产品稳步增长,自动化仪表和工业软件业务快速发展;

公司受益行业国产化、智能化、软件化转型的趋势,从自动化控制系统提供商往项目总包商地位转变,预期公司仅DCS和SIS产品于2023年可触及的空间为37.99亿元,考虑自动化仪表市场的突破,我们认为公司营收空间天花板持续上升;

(2)战略:

五大战略推动产品矩阵升级和市场扩张,借助一带一路发展海外市场

。

风险提示:

制造业智能化投资不及预期的风险;技术研发不及预期的风险。

目录:

正文:

1、

公司介绍:工控领域龙头,智能制造多元化方案提供者

1.1、

基本信息:自动化与智能制造综合方案提供商

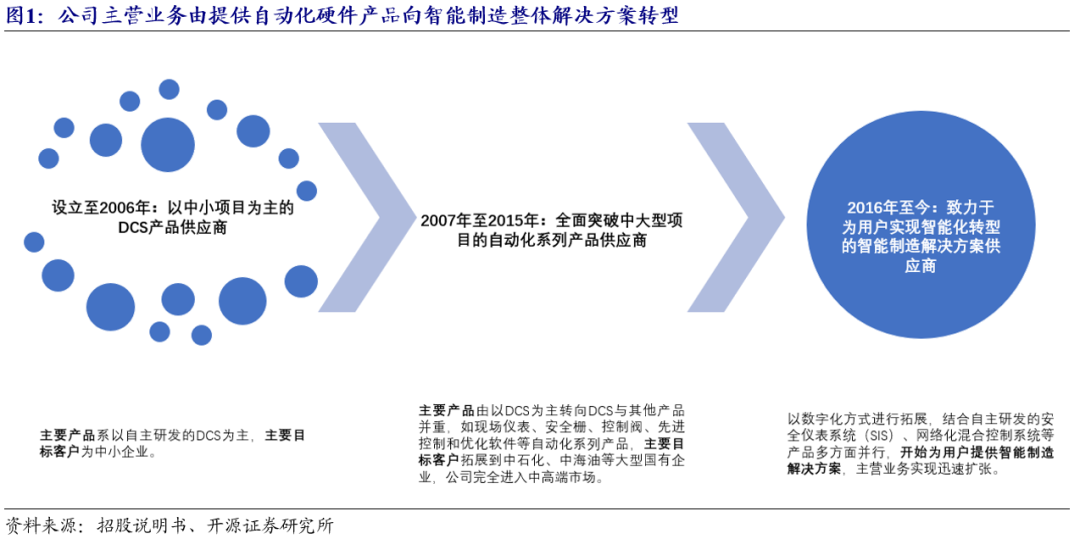

中控技术是一家以流程行业为重心,覆盖包含工控、仪器仪表和智能制造行业解决方案的公司,

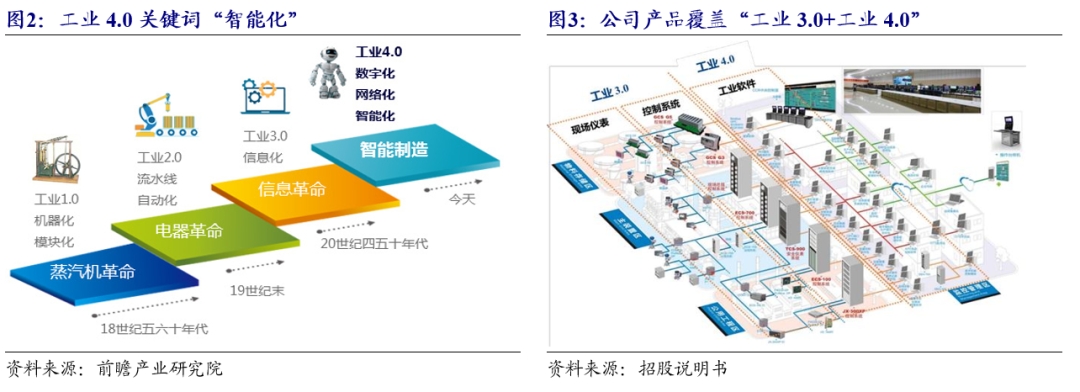

产品体系立足“工业3.0”+“工业4.0”,覆盖工厂自动化、数字化和智能化管理。公司发展20多年,业务实现从中小项目往大项目的跨越,完成了从中小型DCS产品到多元化解决方案提供者的跨越,业务范围持续扩张。

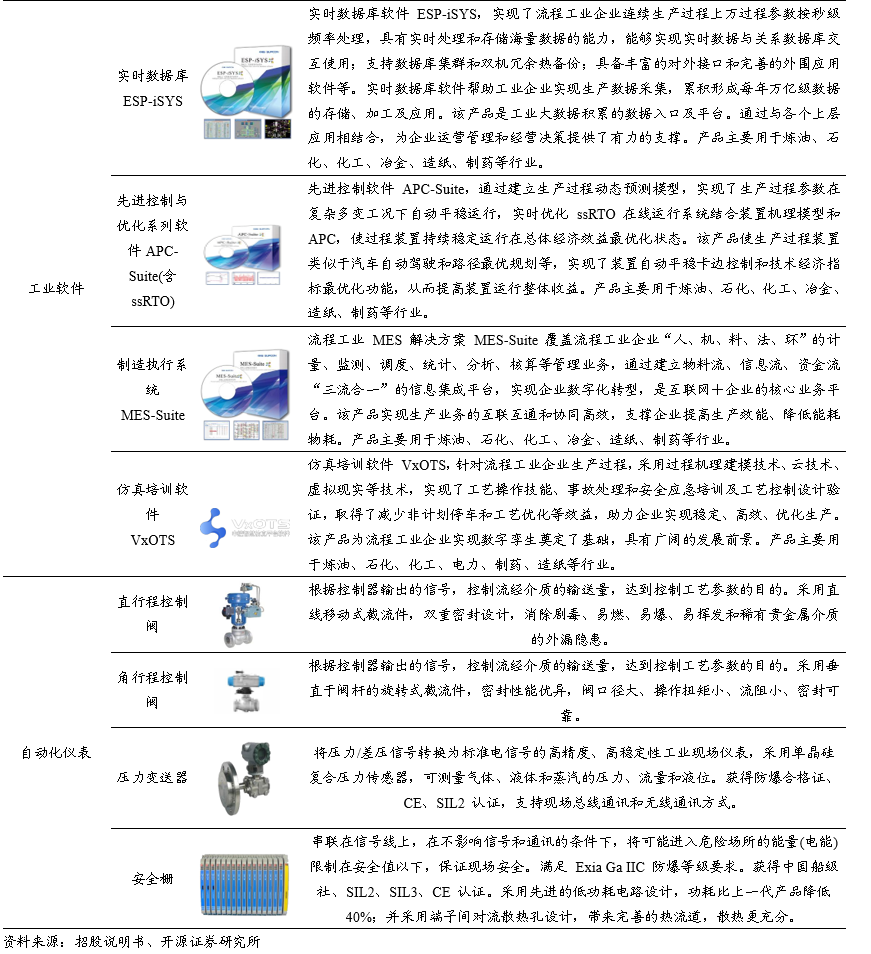

产品覆盖控制系统、仪器仪表、工业软件等,以“工业 3.0 + 工业4.0”为产品研发方向。

公司以集散控制系统(DCS)业务起步,逐步形成了以自动化控制系统为核心,涵盖现场仪表等在内的工业自动化产品,构成较为完善的工业3.0产品基础;在“工业3.0”的基础上,公司布局数字化、智能化方向,持续投入和发力工业软件、整体解决方案业务,同时通过加强本地化运维服务,树立品牌形象,形成较为完善的“工业3.0+4.0”产品体系。

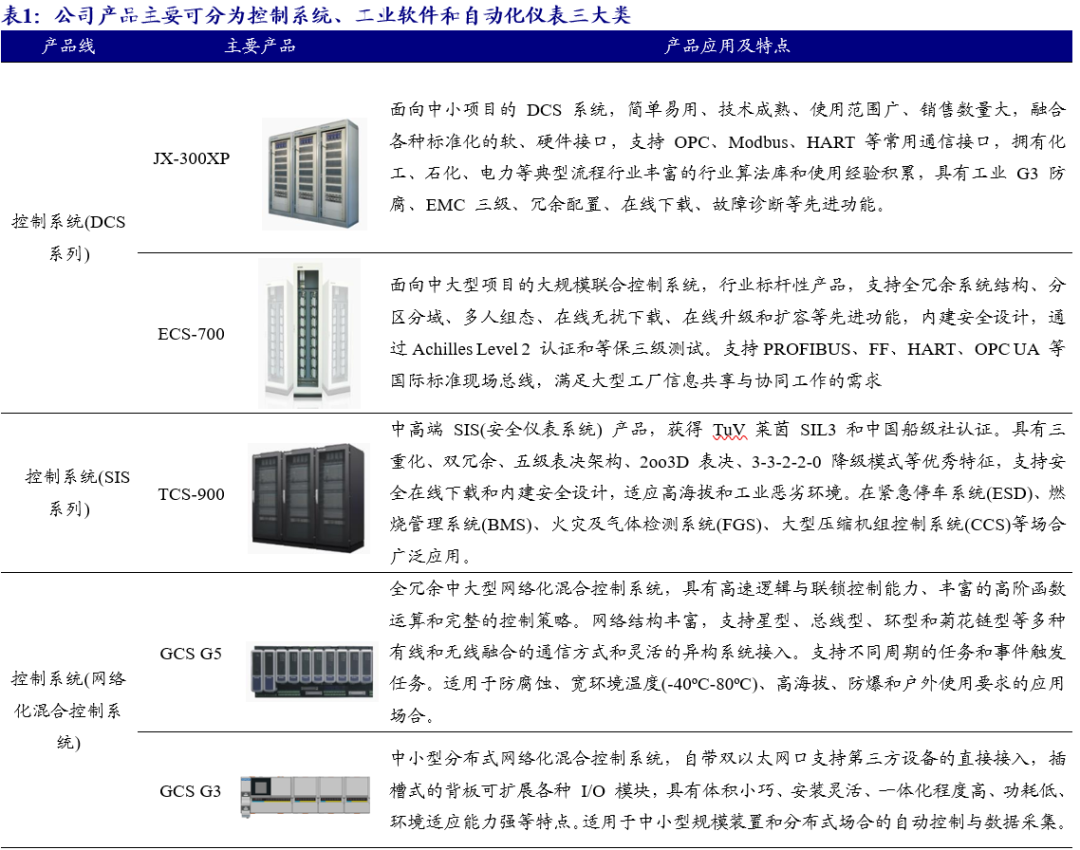

具体看,(1)自动化产品线包括:(1)控制系统:

集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)、网络化混合控制系统;是现代工业生产中的“中枢”,实现分散控制、集中操作、分级管理,担负着生产信息分析、故障诊断、生产指令发布、生产管理等职能;

(2)自动化仪表: 压力阀、变送栅

;

是指安装在工业生产现场的,用于测量压力、流量、温度、物/液位等工艺参数或控制的仪表,包括现场仪表和控制室仪表,主要作用是将生产现场的信息传送给自动化控制系统,或执行控制系统的指令;

(2) 工业软件:以“平台+APP”为载体,

构建在自动化控制系统上层实现数据分析与控制优化、数字化仿真以及生产管理、能耗管理、安全管理、设备管理等工厂计划管控的一系列软件集合。

1.2、

公司治理:管理层自动化背景深厚,上市前多次施行股权激励

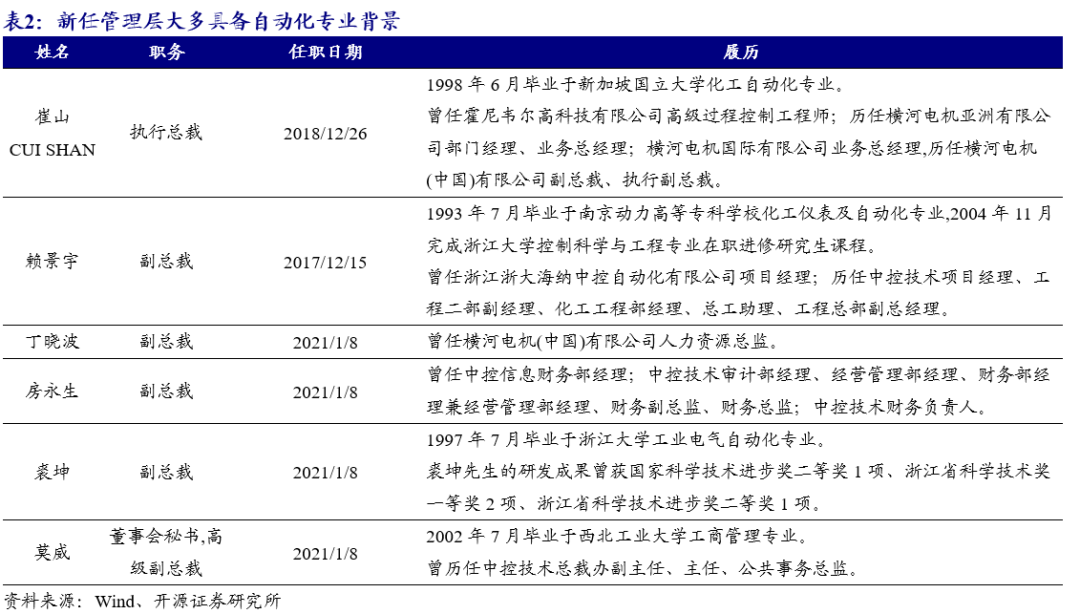

新任管理层具备同类跨国企业工作背景。公司上市后于2021年1月进行了管理层部分人员变动,重新组建管理层团队。新任管理层人员大多具备自动化专业背景,或在相关领域拥有多年工作经验,其中公司总裁CUI SHAN、副总裁丁晓波均曾在“横河电机”等海外同类龙头公司任职,有望进一步推动中控技术的国际化发展。

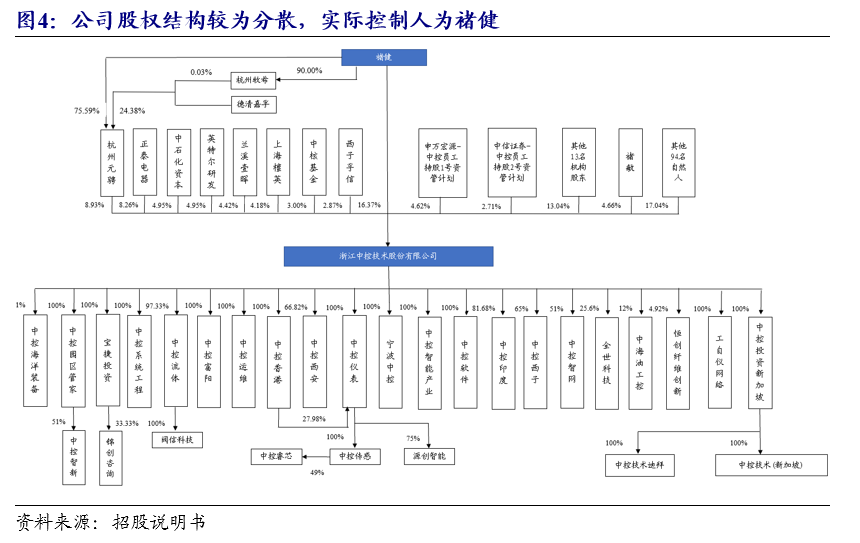

公司实际控制人为褚健,

发行前直接和间接持股共占总股本的25.30%,其中直接持股占比16.37%,发行后分别降至22.77%和14.73%,控股比例相对较低,公司整体股权结构较为分散。

同时褚健也是中控技术的创始人,国内工业自动化领域著名科学家。

1999年11月任浙江大学先进控制研究所(现浙江大学智能系统与控制研究所)所长。担任国家“长江学者奖励计划”的首批特聘教授。

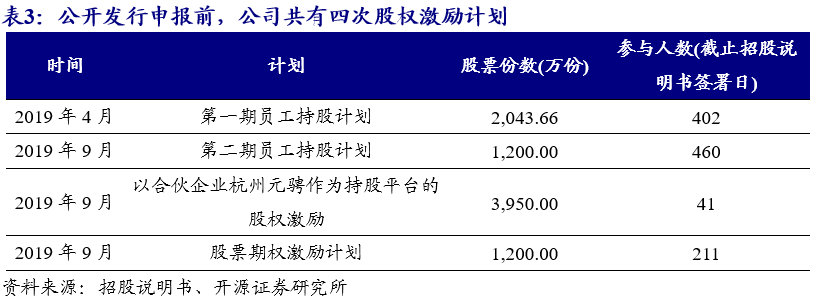

重视团队,激励机制灵活,上市前公司曾多次实施股权激励计划。

2019年4月和9月,分别实行第一期/第二期员工持股计划,两次计划均主要面向普通员工。为进一步激励公司高管及核心人员,2019年9月实行以合伙企业作为持股平台的股权激励,发行人实际控制人褚健将所持发行人3,950万股股份转让给其控制的杭州元骋,用于对高管及核心人员进行激励。为了对公司董事、高级管理人员以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理和技术骨干形成有效激励,2019年9月还实行了股票期权激励计划,以进一步建立、健全长效激励机制。

1.3、

财务数据:收入持续增长,整体方案为公司业绩主要驱动力

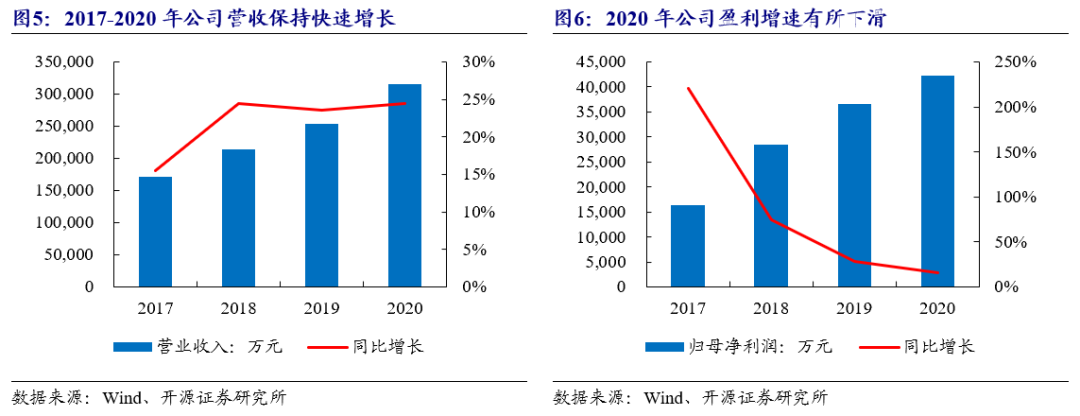

2018-2020年的年均收入增速超20%,2020年公司营业收入突破30亿元。

根据2020年年报,公司实现收入31.5亿元,同比增长24.51%,连续三年实现收入超20%以上的增长;2020年实现归母净利润4.2亿元,同比增长15.81%。

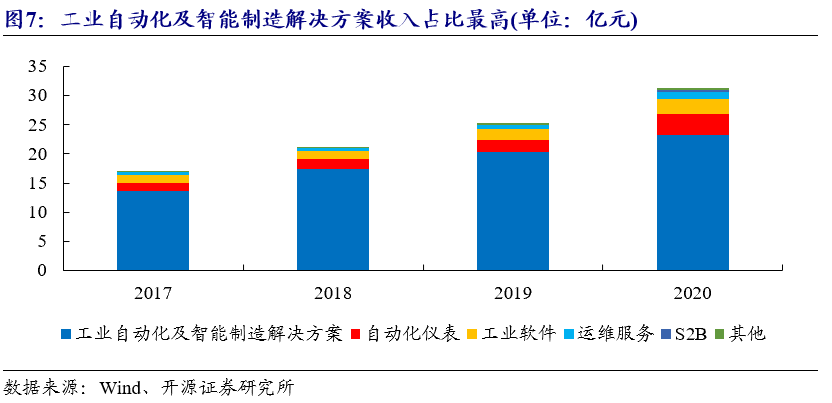

工业自动化及智能制造解决方案是当前业务收入的主要来源,随着5S和S2B双平台战略的持续推进,未来工业软件和仪器仪表的占比有望提升。

2017-2020年工业自动化及智能制造解决方案分别占主营业务收入的79.75%、81.62%、80.56%、74.32%,同比增长率分别为8.61%、27.56%、17.08%、14.65%,收入增长主要原因:(1)新化工园区的建设和产能优化,带动新建项目和存量项目改造需求增加;(2)公司凭借技术实力、口碑积累在自动化控制系统领域不断开拓市场,承接大项目数量持续增多。

2020年因仪器仪表放量和大项目数量占比提升,导致公司毛利率有所下降。

2020年公司毛利率为45.56%,较2019年下降2.54pct,主要系工业软件业务营收中大项目占比明显提高、自动化仪表业务为突破大客户大幅降价以及运维服务阀门维修委外业务大幅提升所致。公司的净利润率多维持在13%-15%水平。

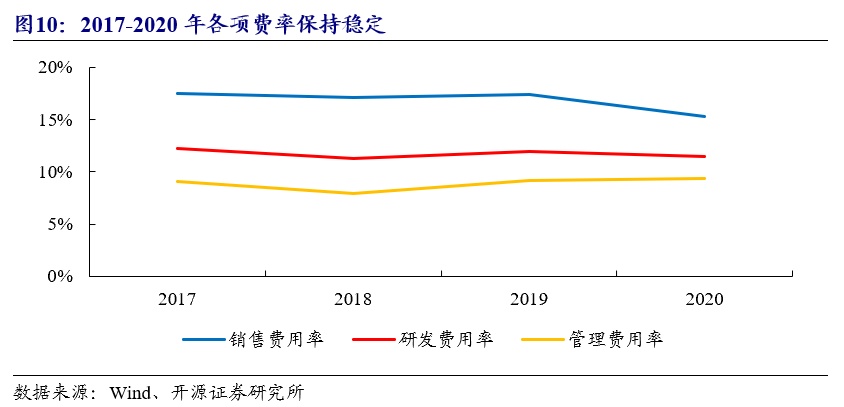

公司费用管控能力较强,各项费用率保持稳定。具体看:

2017-2020年销售费用率分别为17.48%、17.16%、17.40%、15.32%;管理费用率分别为9.03%、7.93%、9.20%、9.40%;研发费用率分别为12.24%、11.33%、12.00%、11.46%。

2、行业情况

:产品结构升级调整,产品本身软件化转型

2.1、

化工行业发展趋势:产业结构升级持续,规模化、园区化、智能化是趋势

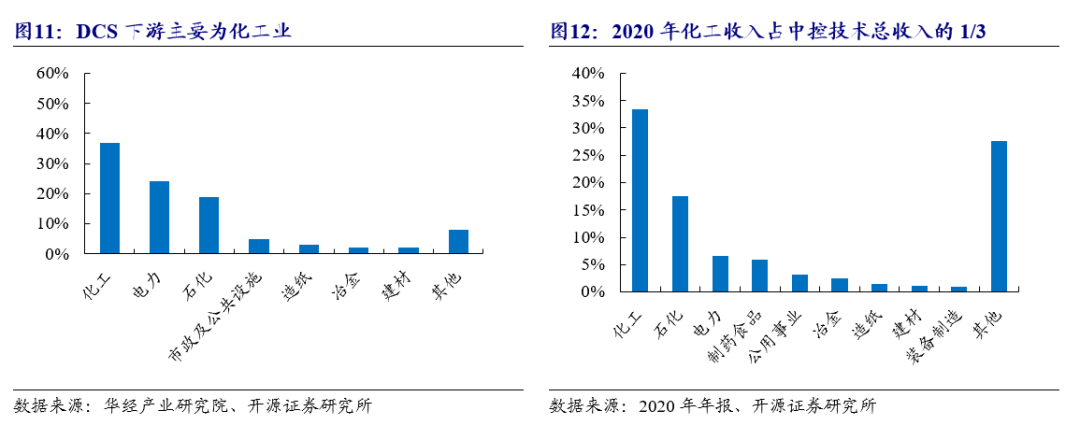

化工为流程工业自动化的主要领域,化工产业园的建设规划和产能情况对上游自动化行业影响大。

根据华经产业研究院数据,2019年化工行业占到DCS下游市场的37%,为第一大需求。考虑中控技术2020年的收入中化工收入约占1/3,因而化工行业对自动化、数字化、智能化的需求变化会直接影响公司业务发展。

发展趋势1:内部正进行大规模的产业结构升级,产能低、污染大的企业被关停。

过去国内化工企业承接发达国家转移的产能,造成整体产业产品同质化较多、毛利率较低、污染较严重、生产效率低等几大问题。如今,随着国内的城市对于绿色环保的重视以及化工行业本身的产能结构升级,一些落后的小型化工企业逐步被淘汰。截至2018年底,在全国化工园区的整改过程中,需要搬迁改造的企业1176家,其中异地搬迁479家,就地改造360家,关闭退出337家。全国的化工企业数量自2013年开始的25040家企业逐步下降到了2019年的21596家企业,7年间减少约3500家。

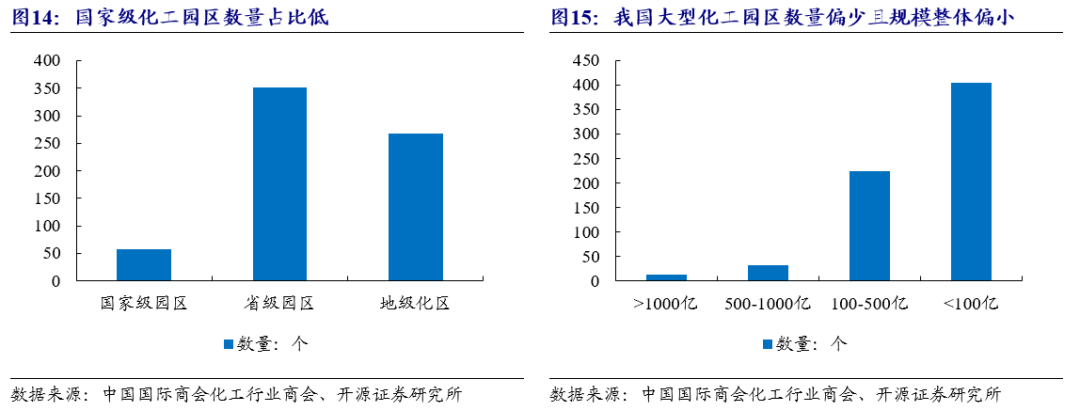

发展趋势2:全国规模以上工业园区数量有望持续增多,产业集群化日渐凸显,提升自动化、数字化水平和单项目产值。

截至2018年底数据,全国以石油化工为主导产业的工业园区有676家,其中产值超过千亿元的超大型化工园区为14家,500至1000亿元规模的大型园区有33家,即大型化工园区合计仅47家,占比不足10%。考虑到大型的化工园区有利于降低产品的制造成本、增大供应链规模、便于安全管理,利于推进工业自动化、数字化的转型。目前各省市就化工企业搬迁改造设置指标和期限,实现搬迁入园与集中管理,例如:甘肃:2025年9月提前完成危化品企业迁出城镇人口密集区、浙江:城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作分3个阶段实施等。总上看,我们认为随着搬迁入园工作的持续进行,未来我国大型的化工园区的数量有望持续增加,带动相关软硬件大项目数量的增多。

发展趋势3:智慧化是未来化工工厂和园区建设的主要趋势。

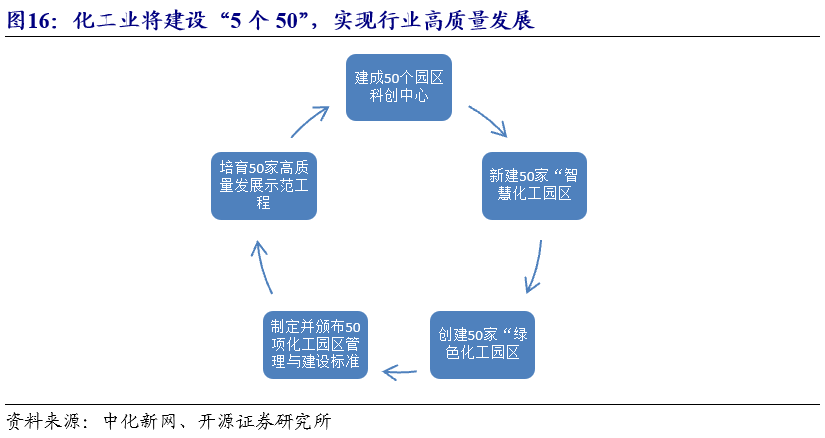

根据《化工园区“十四五”规划指南及2035中长期发展展望(征求意见稿)》文件,我国将打造“65家重点石化基地和专业化工园区”。建设“5个50”,即:建成50个园区科创中心、创建50家“绿色化工园区”、新建50家“智慧化工园区”、制定并颁布50项化工园区管理与建设标准和培育50家高质量发展示范工程。

随着化工业大型园区数量的增加和智慧化需求的推进,将进一步扩大智能制造相关市场。

整体看,考虑外部环境变化和内部侧供给改革的持续,化工领域的发展呈现产能集中、产业集聚、智能化改革等发展趋势; 当前化工行业整体工业附加值增速虽有所放缓,但

产业向高端化发展的过程中,会带动上游自动化行业一起向高端化发展,扩大以中控技术为代表的中高端自动化系统的应用范围和市场

。

2.2、

产品销售趋势:两大大趋势,带动自动化和软件产品销售增长

2.2.1、趋势一:成熟产品通过国产替代+集中度提升+国际化实现存量市场发展

自动化产品(以DCS为代表):行业集中度提升和跨市场销售,推动业内公司营收的持续增长。

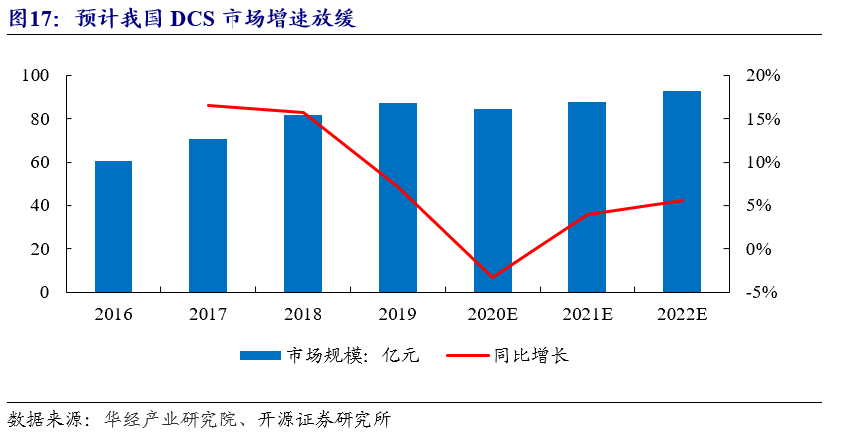

我国DCS市场受石化行业投资缩减影响,整体市场规模增速呈现放缓趋势。

据华经产业研究院数据,2019年我国DCS市场规模为87.43亿元,同比增长7.17%,低于2018年的增速,系行业内部投资调整和产品自身渗透率较高导致。2020年行业受疫情影响和国际油价波动导致石化行业公司缩减投资规模,华经产业研究院预计2020年我国DCS市场规模出现短期下滑,市场规模约为84.48亿元。

长期来看随着制造业内部产能调整和产业附加值的提升,DCS将逐步向高端、大型、联合控制和后续维护的方向发展,行业集中度有望持续提升,市场规模缓慢增长。

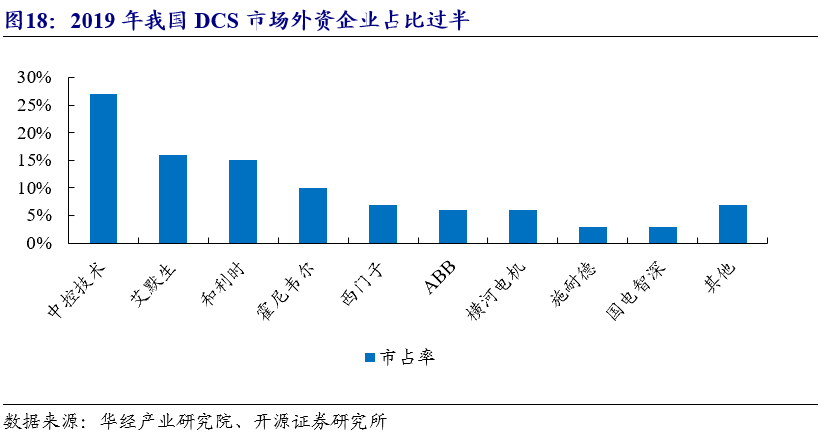

国产化:我国DCS市场中外资企业占比过半,国产趋势下国内厂商市场份额有望持续上升。

根据华经产业研究院的数据,2019年DCS市场中中控技术市占率为27%,排名第一。同时外资厂商合计份额超过45%。考虑工控安全的重要性和外部环境的变动,我们认为以中控技术、和利时为代表的国产自动化厂商的比例份额,有望进一步提升。

集中化:行业集中度持续提升,利好头部企业。

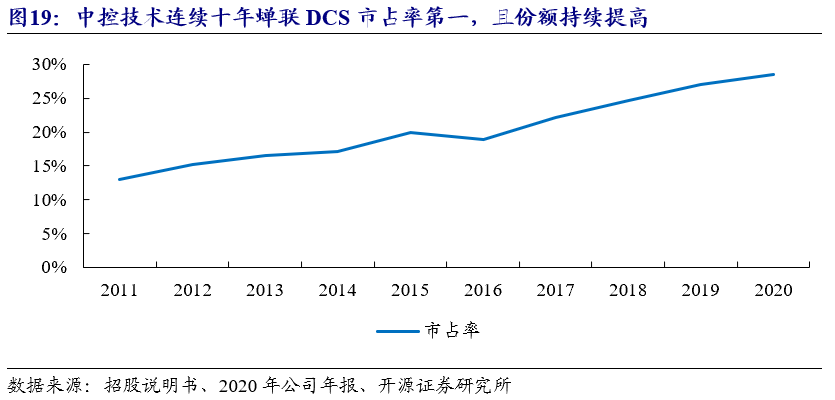

参考中控技术招股书和2020年年报,中控技术DCS的市占率,连续十年蝉联第一,升至28.5%,行业头部集中化趋势明显。以中控技术为例,2011年市场份额仅为13%,而2020年达到了28.5%,平均每年上升1.5pct,市场份额持续增长。考虑该行业技术积累和先发优势明确,头部厂商往往具有更深厚的技术积累和更强的研发能力,推动行业持续向头部厂商集中。

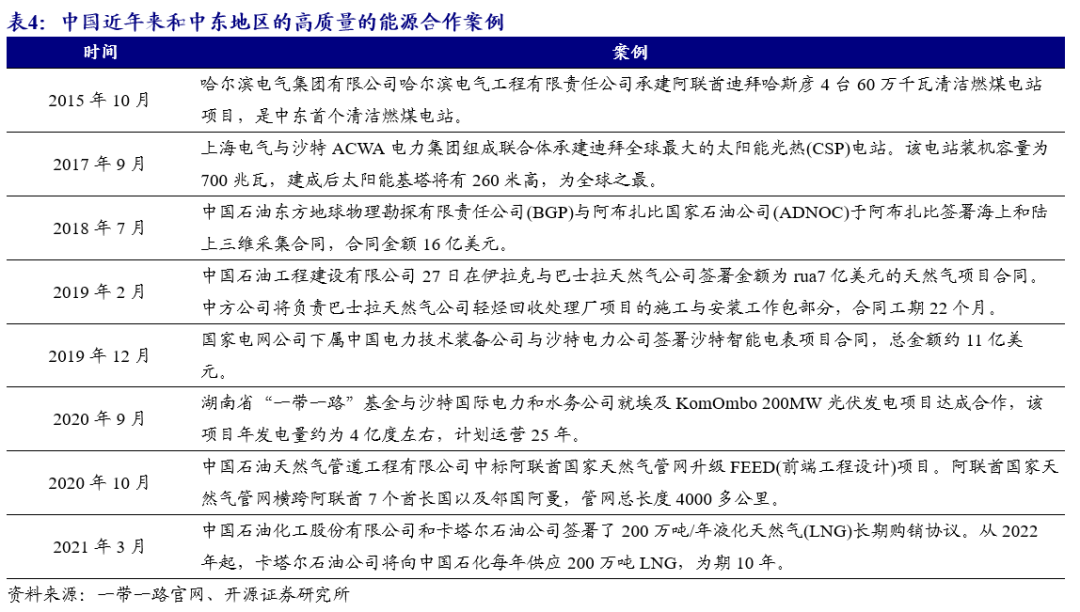

国际化:“一带一路”背景下,国内石化链相关的优质企业迎来走出去的黄金期。

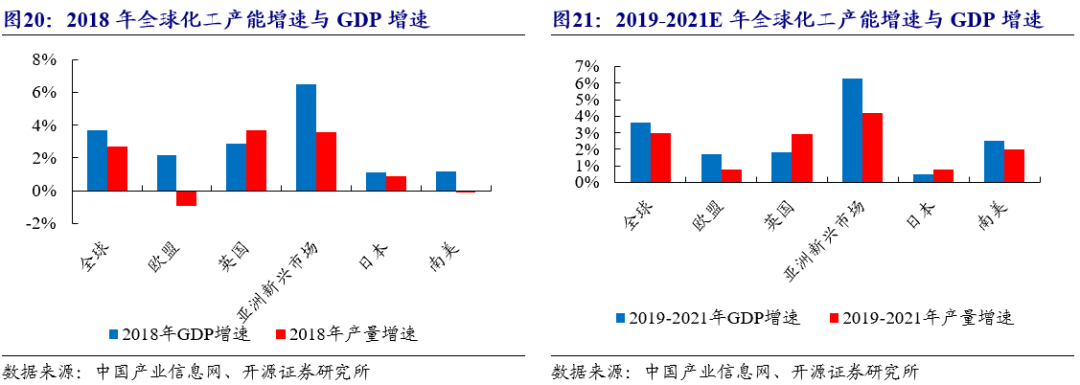

(1)东南亚兴新市场的需求:考虑东南亚潜在的人口红利、经济发展趋势、产业链承接趋势,以及当前化工产能增速低于GDP增速的现状(根据产业信网数据,亚洲新兴国家2019-2021E的化工产能增速为4.2%,与6.29 %的GDP增速差距在缩小),我们认为其化工产能增速和相关资本开支会持续加速,受益“一带一路”政策和中国的石化炼化、煤化工企业会顺势扩展进入当地,带动产业链相关企业一同走出去;

(2)中东地区合作的新变化:历经10多年高效优质合作,出现以下3个新趋势:

一、从重资源、重上游转向全产业链合作:推动包括炼化、管道、工程技术服务在内的合作达成,并推动相关装备、仪器及材料出口;

二、油气合作由国企为主转向国企民企共同参与:利好民企走出去;三、合作国家扩展至包括阿联酋、伊朗、阿曼、沙特等在内的沿线多国家:合作市场空间扩大。

2.2.2、趋势二:生产与管理方式的革新,助推软件需求加速释放

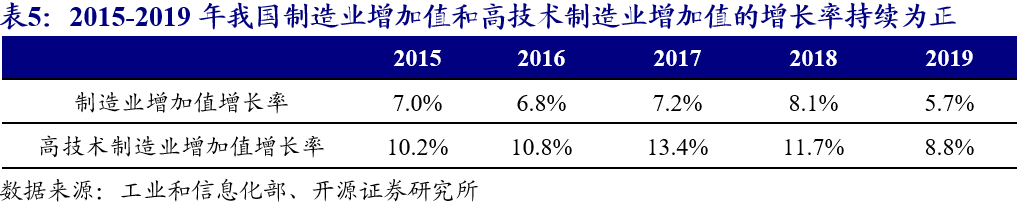

我国制造业正处转型期,2019年我国制造业企业平均利润低于世界500强企业,生产要素的使用率和支撑力有望通过生产精细化和管理智能化进行提升,从而带动制造业增加值和高新技术制造业增加值持续上升。

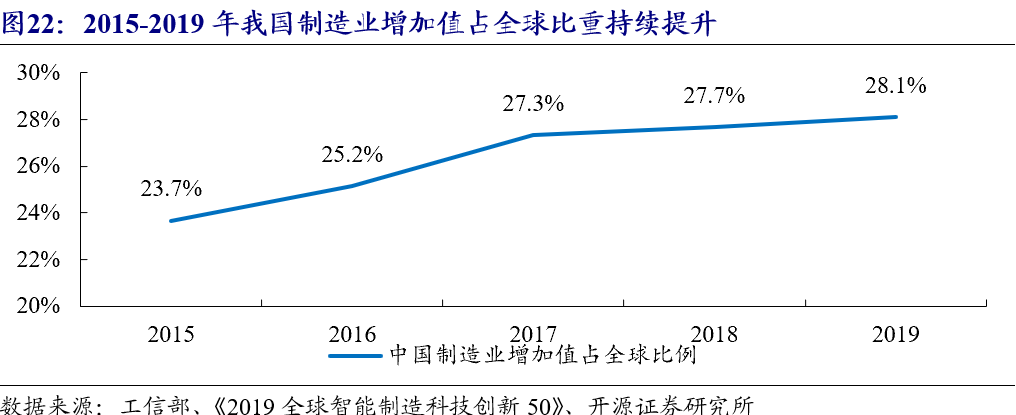

根据工业和信息化部的统计,2019年我国规模以上工业增加值增长5.7%,制造业增加值占全球比重达28.1%, 连续10年保持世界第一制造大国地位,是全球工业增长的重要驱动力。但另一方面,根据工信部统计2019年我国制造业企业平均利润仅为2.59%,低于500强的4.37%,更远低于世界500强企业的6.57%,说明制造业利润不到增加值的十分之一。

一方面反映我国制造业处于转型期,注重新技术和高质量的产业发展;另一方面也反映我国制造业的传统优势面临严峻考验,未来成本红利优势持续性

有限。

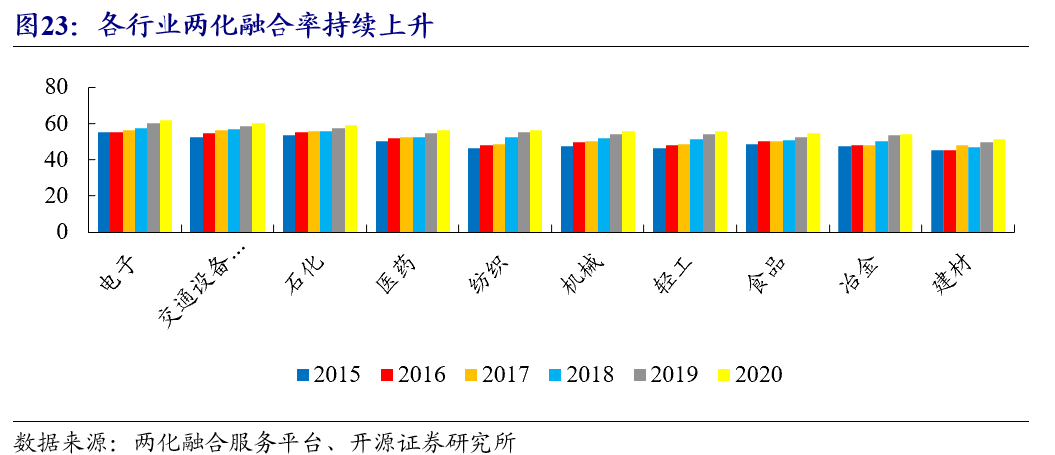

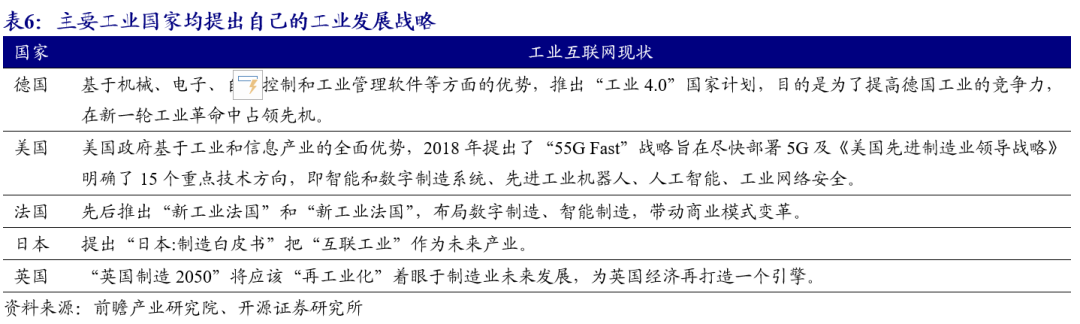

生产环节的精细化、智能化,管理的数据化成为当前制造业企业信息化的方向,全球都在推动智能制造产业发展。

提高生产要素利用率、优化生产环节成为当前行业信息化的重点,我国各行业的两化融合率也持续上升。纵观全球,欧美国家为了继续维持工业优势,先后提出工业4.0、工业互联网发展等相关计划,意在提高制造业的数字化、智能化程度,例如2014年美国GE、IBM、Cisco等龙头主导成立工业互联网联盟(IIC)、德国政府提出工业4.0战略等。考虑我国作为制造业大国,智能制造既是发展的必然之路,也是为了应对未来竞争的必然选择。

软件需求加速释放下,国内工业软件潜在市场空间约8600亿,约为2019年市场规模的近5倍。

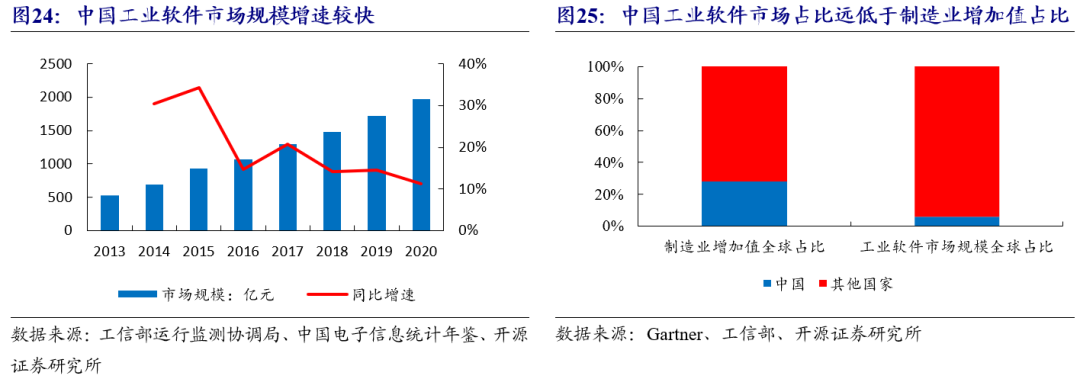

据前瞻经济产业研究院数据,2019年我国工业软件市场规模为1720亿元,同比增长16.45%,近七年复合增长率为18.22%。Gartner数据显示2019年我国的工业软件市场规模全球占比仅为6%,而我国制造业增加值全球占比达到了28.1%,若工业软件在我国的运营可达全球平均水平,即工业软件市场占比约等于附加值占比,则有近5倍的提升空间,即若我国制造业附加值占比不变的情况下,我国工业软件潜在市场空间可达近8600亿元。

细分工业软件市场看,我们认为生产控制和研发设计类潜在市场空间较大。

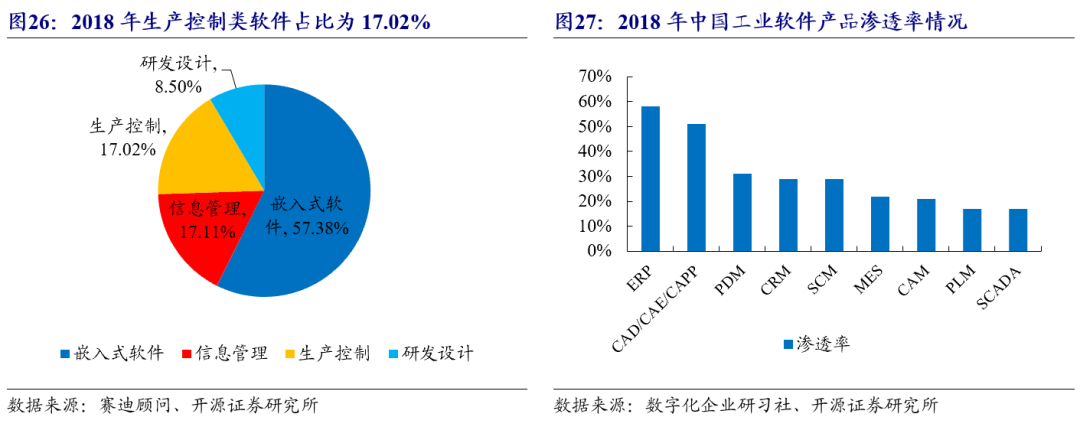

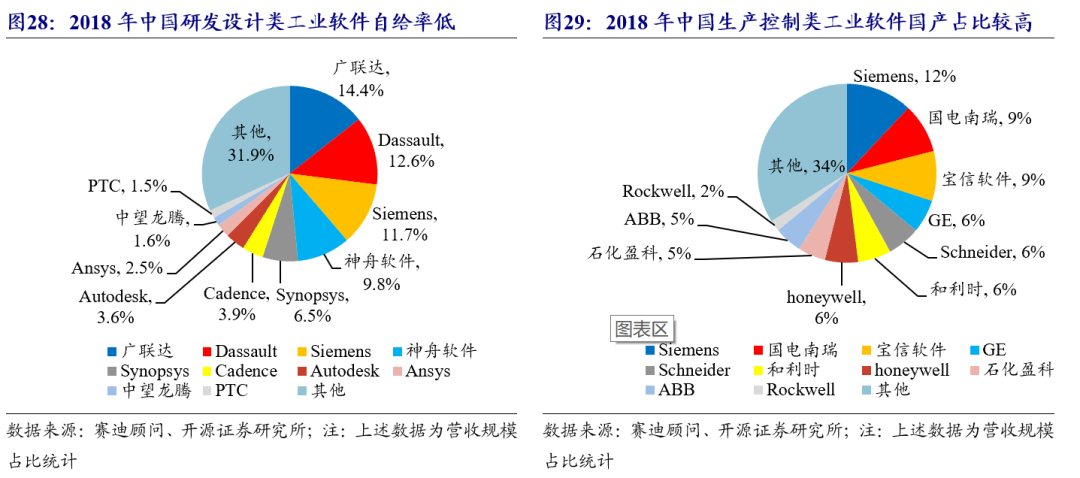

(1)整体:工业软件可细分为嵌入式软件、信息管理软件、生产控制软件和研发设计软件。据赛迪顾问数据,2018年嵌入式软件规模占比最高,为57.38%,生产控制和研发技术类占比相对较低,分别为17.02%和8.5%;

(2)生产控制类软件国产化率高,但产品渗透率低

:根据数据化企业研习社数据,以MES\PLM\SCADA为代表的生产控制类企业渗透率低于25%,远低于信息化管理和研发设计类软件的渗透率;

考虑未来对生产流程精细化管理的需求,我们认为生产控制类软件渗透率会向ERP靠拢;

(3)研发设计类软件渗透率高,

但国产化率低:

以CAD/CAE为代表的研发设计软件在我国的渗透率约51%,属于高渗透率的软件类型,但以CAD为例,国内厂商如中望软件的市占率不足10%,高端CAD、CAE等市场被西门子、达索、ANYSY等海外厂家垄断。

我们认为当前国产软件持续迭代升级和国外环境变动影响,未来国产化率有望持续提升。

3、 展望未来:多产品齐头并进,五大战略推动公司持续发展

3.1、市场空间:百亿元级市场空间,多产品线齐发展

中控技术历经多年发展,逐步实现从DCS硬件公司往多元化的解决方案领导者方向转型。旗下多款产品所处的市场空间破百亿元,部分产品市占率居行业前列,我们认为随着产业持续升级发展和国际化战略的持续推进,公司整体销售额有望持续增长。

自动化控制系统:品牌力和行业发展趋势推进产品渗透率提升。

公司以DCS起家,控制系统产品线包含DCS、SIS等,通过自研全面打破我国高可靠大规模控制系统一直被跨国公司垄断的局面,实现了工业自动化控制系统的国产化和自主可控。2019年,公司DCS在国内的市场占有率达到了27.0%,市场占有率第一名;SIS在国内市场占有率 24.5%,排名第二;未来随着公司承接大型化项目的增多,产品市占率有望继续提升。

仅考虑DCS和SIS市场,我们预测中控技术2023年可触及的空间为37.99亿元,其DCS+SIS的市场整体空间为126.4亿元。

DCS:增量获取和存量争夺并重,中控技术在DCS领域仍有较大市场空间。

增量方面,根据睿工业预测,2022年至2023年,国内DCS市场年平均增长率将维持在5-6%,以5.5%的增长率测算,2023年的市场规模约为97.8元。存量方面,如果彻底实现国产替代,至少还有50%以上的市占率提升市场空间。按照当前的速度假设,每年提高1.5个百分点的市占率,到2023年,中控市占率可达到33.00%。综合增量和存量来看,预计到2023年中控技术在DCS领域的市场空间或可达到32.27亿元。

SIS:政策的推动和企业对安全重视程度上升,推动SIS市场扩大,中控技术以24.5%的市占率有望持续受益。