来源 | 第二基地

ID:qiaomiaoroy

不能什么问题都推给“原生家庭”

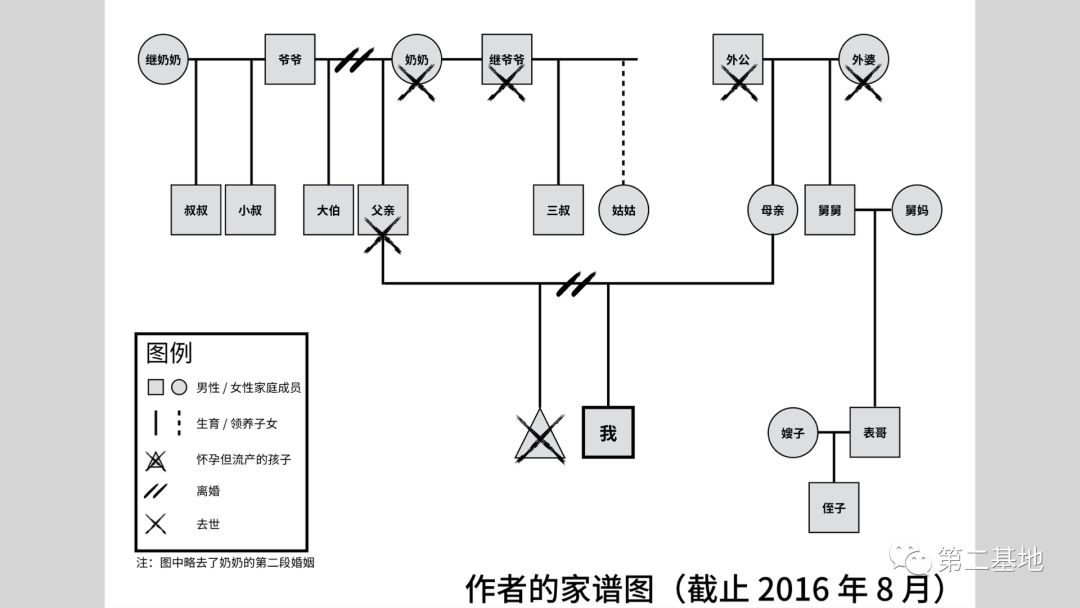

我母亲的家庭背景相对简单,外公外婆,母亲和舅舅两个孩子。

父亲这一边比较复杂:爷爷奶奶分别离婚,然后再婚,再婚后各自又有孩子;父亲跟着奶奶长大。

两边的老人各自又有一些独特的、难以言说的成长经历。

我奶奶的父亲是乔家大院的子弟,年轻的时候吸毒、败家、跑路,她的母亲无法应对,把她带回家抚养长大。

她自己的婚姻也非常不幸,想控制丈夫(我爷爷)但是控制不住,爷爷后来忍不了就分居,有了外遇,在 1950 年代就离了婚。

她就改为向下控制自己的儿子,就是我的父亲。

我父亲一辈子都生活在这个老太太的阴影下,到死都没有能很独立地做一个成年男性,承担不起责任。

另一方面,我外婆因为年轻时的经历,从 1950 年代开始被政治运动打压、迫害,外公酗酒、中风、早逝。

我母亲小时候颠沛流离,吃百家饭长大,也丧失了很多发展的机会。

比如她唱歌非常厉害,考山西大学艺术专业,成绩没有问题,但是政审过不了,最后只能去上卫校、当护士。

后来因为一些机缘,她和我父亲结了婚,又有了我。

我父亲婚前婚后出轨过很多次,借外债去做所谓的生意,做不成赔了很多钱;我母亲为了保全我外婆的面子坚持不提离婚。

最后这些压力和影响就转嫁到我的头上。

一个系统,无论是家庭还是社会,所有的压力最后都会转嫁到系统最底层的人身上,具体到我家就是我。

所以有我在,给他们兜着底,他们在外人看起来可能就都挺好。

但是我就觉得都挺不好:你们拿我做挡箭牌、出气筒,我怎么办?对我很不公平。

反过来,受到这些经历的影响,我习得了一些适应不良的、有问题的人际交往和行为模式。

比如说,我曾经劈过腿,对女朋友有过冷暴力,粗暴地对待过朋友和家人,啃过老,做过糟糕的生涯决策……

总之做了一些非常愚蠢的事。

我无意把这些事都推给我的“原生家庭”,说什么“之所以我变成现在这个样子就是因为我的原生家庭有问题”。

这种说法是很不负责任的。

我的家庭有病,我是这个病态家庭的一部分,我们都有问题。

这些问题相互关联,可能存在一些因果关系,总之我们大家都挺不好。

试图分析、思考这个“挺不好”,把它写成一本书,这是我在 2016 年的时候做的一件事。

在中国,我写这么一本书是会犯忌讳的。

人家都说“家丑不可外扬”,我不但外扬家丑,还分析我们家为什么这么丑。

从我的故事里我们能提炼出什么可以为大家所借鉴的东西?

有哪些视角和框架可以供我们来整理、反思自己的家庭成长经历?

这便是我写下这本书的目的,同样想要传达给每个人的思考。

这意味着我们需要重新去审视一下“原生家庭”这个概念。

为什么要和“原生家庭”划清界限?

我是教 GRE 的,所以我们可以先从这样一个类比式开始:孝之于家,即忠之于国。

这个类比很重要。

中国传统的伦理思想认为国就是一个大家庭,家是一个微缩的国家。

它鼓励子女孝顺父母,鼓励妻子服从丈夫,最终目的是为了激励大家忠于君主。

从孔子开始的先哲们普遍强调“父慈子孝,各安其位,上下有序”,希望人们通过相互尊重、爱护实现一个理想的和谐关系。

这个理想状态本身是有积极意义的,但是怎么实现它?

传统主张的过程和手段是有问题的。

它主张权力上位者要“自律”,要尊重“天道”而体恤弱者。

大家很容易就能看出,这是一个绝对的权力,没有制衡,没有补救措施。

唯一的补救措施是事后这个权力上位者后悔、愧疚,担心身后的人戳他的脊梁,本质上还是靠自觉。

绝对的权力导致绝对的腐败。

加上它不容许弱势一方反抗、制衡,就进一步给了权力上位者滥用这个权力的可能。

这是一种不平等、不对等的关系,这样的和谐是不可持续的,也是虚假的。

具体到家庭这个小层面上,这样的伦理道德就给了父母操纵、控制、剥削孩子的可能性。

有些情况下父母比较直接,依靠暴力和资源剥夺来操纵孩子们的恐惧,比如打骂,切断经济来源,威胁抛弃,情感冷漠……

甚至歇斯底里对孩子使用暴力,造成直接的身心伤害。

孩子犯了一个小错误。

比如剪了家里的毛毯的一个角去垫自己的文具盒,母亲抄起一个镐把——这是黑恶势力搞暴力强拆的时候喜欢用的武器——打孩子的头,打破了。

类似的事在中国有没有?

有。

多不多?

绝对不少见。

甚至有一些打死孩子或者虐待致死的案例,是吧。

另外一种控制的手段更隐蔽,没有这么简单粗暴,但是更加可怕——

那就是父母设法制造孩子的愧疚感、羞耻感,贬低,打压自尊,唠叨,让你觉得自己什么都不行、什么都不对。

这种小的贬低和打击日积月累,二十年每天一分钟,加起来就是上千小时;

让你承受上千小时的贬低,想想看可怕不可怕?

就像容嬷嬷拿针扎,扎一下还好,扎成千上万下,你还无法反抗,是不是到后面想死的心都有了?

你还不如一刀砍死我,给我个痛快,就是这个意思。

无论是强烈的、单次的伤害还是日积月累的微小伤害,都会造成我们的一种心理反应,就是创伤后应激障碍(PTSD)。

人类应对创伤的时候的反应是循序渐进的。

一开始他会寻求社会帮助,找其他人帮忙,但是父母造成的创伤你能和谁讲呢,经常没有人能帮你;

然后第二步是战或逃反应,自主神经系统充分激活、调动全身的资源,去战斗,或者努力逃避。

但是一个小孩子面对父母造成的创伤,能打得过吗?

几乎打不过,个别情况下孩子打得过,把父母杀了。

能逃掉吗?逃掉了今天晚上吃什么呢?

很可能也逃不掉。

没有人帮你,打不过,逃不掉,只能忍受,结果就是崩溃,就是创伤反应,比如说解离。

无论做什么都没有用,只能否认,“那不是我”“这不是真的”。

这个从强烈的创伤记忆中解离出来的部分被看作是“我”,而被剥离开的记忆片段不能被整合到你的自传体记忆里,它变成了一个孤立的碎片,就会以闪回等形式不断复现。

这里微小伤害累积起来造成的 PTSD 反应尤其复杂,更隐蔽,也更难治疗。

研究创伤的专家 Judith Herman 称之为复杂性 PTSD(C-PTSD)。

顺便说一句,泡学(PUA)里面也有类似的套路,比如反复打压女性的自尊和自信,让她们感到崩溃、无力,只能依附于这个臭流氓;

这个结果和我们刚才说的后一种 PTSD 反应我认为是一样的。

确实我们也会发现,童年被情感上穷养的人(尤其是女生)在感情中更有可能被套路、被伤害。

总之我们看到,家庭可能会通过直接、单次的方式或者间接、反复重复的方式给孩子造成创伤反应。

但造成这些伤害不一定全都是父母的错。

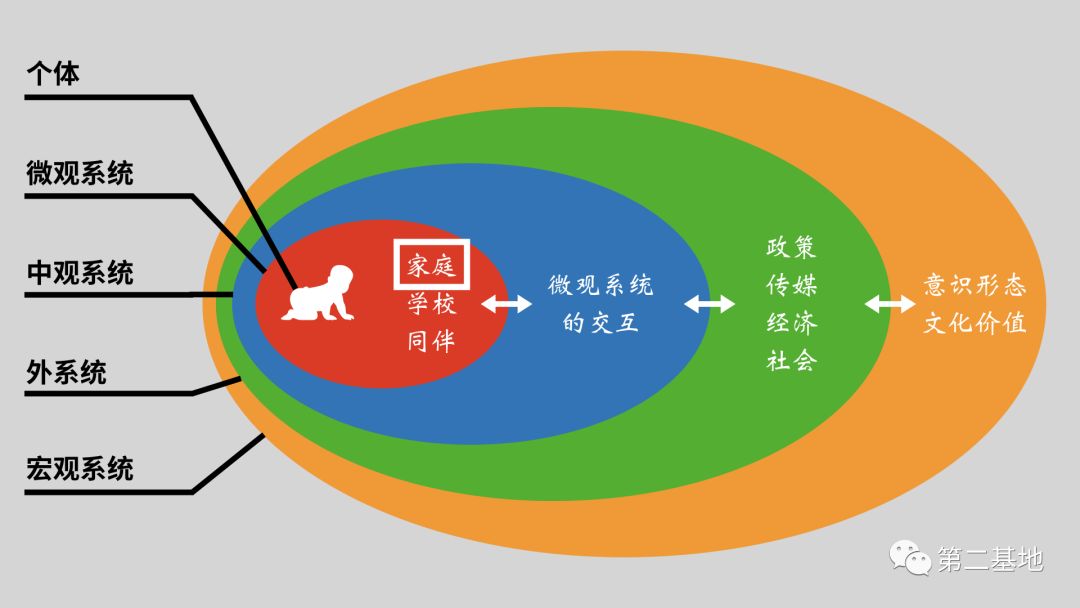

心理学家布朗芬布伦纳有一个“生态系统理论”。

他把一个人的成长环境分成若干层次,每一个层次叫做一个系统。

直接影响个体的是微观系统,包括家庭、学校和同伴关系,原生家庭只是其中的一个组成部分。

这些微观系统的交互作用称为“中观系统”。

我的同学欺负了我,我回家告诉妈妈这件事,被她又批评了一顿,这会对我造成伤害,但这并不都是她的错。

再往外就是“外部系统”,也就是政策、传媒、社会……等组成的大环境。

它对个体造成的影响是间接的,但是有时候可能非常重要。

最后还有“宏观系统”,也就是意识形态和文化价值。

比如说,“重男轻女”就是一种价值观。

它会影响到我们的父母,然后父母接受了这种价值观,又把它作用在我们身上。

此外,在宏观系统之外还有“时间系统”:上面所有的这些系统的内容都不是一成不变的,会随着时间推移不断改变、累积。

所以面对这个大的图景,我们就能够看到原生家庭只是其中的一部分,把所有的责任、过错都推给父母、推给原生家庭是失之偏颇的。

这就要求我们理解父母,理解父母和再往前的长辈的成长环境。

他们也是人,他们是环境的产物,然后他们反过来协助塑造了我们的成长环境。

虽然不能把所有责任推给原生家庭,但我们还是要设法识别并消除一些消极的影响,把不想要的东西剔除掉。

这个“自我消毒”的工作就是和原生家庭“划清界限”真正的目的。

和原生家庭划清界限,我们该怎么做?

在做这个消毒工作的时候,我们有两个角度和方向。

我为了理解自己,就得理解父母;为了理解父母为什么那么做,就要理解他们的成长环境。

最后就要理解这个世界和它背后的意识形态、文化价值,这就是我们所谓的家族传承。

我发现自己有一种行为模式,我不喜欢,那我要去看它是怎么形成的。

归因的一个维度是知识-能力-意愿的三分,另一个维度是内因-外因的二分。

如果我的行为模式是因为“我不知道,我没受过训练,我感到不情愿”导致的,那么我要承担责任、做出改变,而不是把责任丢给父母;

如果是因为父母或者他人导致了我不知道、不能够、不愿意,我至少也可以了解背后的原因,再看我能做些什么事去改变这个现状。

其二是心理动力学上的时间线,也就是从一个表面现象出发、回溯根源。

一个习惯或者行为模式的背后通常是有一些情绪或者躯体感受的。

比如我总是舍不得给自己花钱,我发现这背后有一种愧疚和自卑。

那这个感受背后就会有一个潜在的情结。

情结是一个心理动力学的概念,你可以把它理解为一种很难言说的执念。

我的愧疚和自卑背后有个情结,“我配不上用这么好的东西,我的生活只配凑合着过”。

那我这个“凑合着过”的体验从何而来呢?

这后面或许有一些未完成(unfinished business),有一些创伤性质的体验,比如我小时候被穷养,长期、慢性地处于物质匮乏的状态。

这样一步步追溯回去,我们就能看到一个没有被满足的、很深层的愿望。

这个愿望可能在今天没办法原样实现了:我今天是有钱的,但我不可能回到过去满足那个幼小的我的具体渴望,比如过年买新衣服。

但我现在能看到它、体会到它、觉察到它,本身就有一些治疗的作用。

我们在咨询中经常讲,“说出来就等于做了”,就是这个意思。

如果意识不到这个最初的愿望,我们就很容易流于表面上的追求,但是永远不满足,有一天可能会幻灭。

不管站在哪一个角度去工作,这个过程都不是一蹴而就的。

你会不断地发现自己的习惯或者模式,通过这些模式不断反思,回溯自己的经历,回想谁对你造成了什么影响……这就是重构生命叙事的过程。

在此基础上你才能知道什么是你真正想要的,什么不是。

一个人知道了自己不想要什么,才能有意识地不去受他人(包括父母)的特定的影响,躲远一点。

这就是以赛亚·伯林的“消极自由”。

划清界限就是一个不断建立消极自由的过程。

那我们至少可以从三个方面出发建立自己的消极自由。

👉🏻 第一是经济独立。

这是后面一切独立和自由的基础。

👉🏻 第二是个人边界独立。

意思就是你的生活属于自己,不要让父母的评判和指责影响到你。

我们生活在一个变化发展很快的世界里,两代人的习惯不同、观念不同,太容易产生龃龉了。

我们很难堵上父母的嘴不让他们讲,但我们可以不和父母住在一起,适度减少和他们的交流。

和他们在一起的时候听了一些不中听的话,离开之后马上左耳朵进、右耳朵出,把它清理掉,是吧。

所以不要和父母一起住,有自己独立的生活空间,这很重要。

👉🏻 最后是自主决策。

就是不让父母插手你的人生大事,自己拿主意。

自己拿主意的另一面就是为结果负责,你不能再把责任推给别人了。

可能让你一下子全部实现上面这些独立有点难,但至少你可以为自己创造一个安全屋或者保险箱。

这和刚工作的人要攒钱是一样的。

一开始你力量有限,可以先有几件小事,完全自己买单,自己负责,自己拿主意,而不要别人插手,把这几件小事放在你的保险箱里,它是你的,别人不能碰,就像你往里面一点点存钱一样。

将来你可以慢慢扩大这个空间,把越来越多的事情装进里面去。

随着你能自主买单、自主决策的事越来越多,你的权力就逐渐扩大了。

所以我们至少能做这样一些工作。

首先是积累资源,然后是建立界限、不被父母随意控制或左右。再接着是处理你自己的遗留问题或者创伤经验(如果有的话)。

最后,不管怎么样,努力活得更好,活下去。

这大致上意味着在物理上和心理上都成为成年人。

什么是成年人呢?成年人就是拥有一些资源可用于自主交换的人。

你不再是一个单向消费、吸收、接受的人了。

拥有资源,你不需要依赖其他人;

通过交换,你获得更多的资源。

这样你就可以很大程度上切断父母现在和今后施加影响、强加于你想法的途径。

当你从原生家庭的坑里爬出来之后

必须承认,如果你像我一样受了一些来自家庭的伤害,就会不可避免地比一般人背负更多的包袱,甚至可能因为资源不足、机会受限,比一些人落后。

我多年以来一直有一种主观体验,就是我的同龄人在起跑线上,我在起跑线后面的一个坑里。

等我从坑里爬出来,他们已经跑出很远了,我每走一步都是在追赶别人,这样就会比较容易感到累。

但另一方面,这一切都是已经发生的现实,是不可能再被改变的。

我们只能善用手头已有的资源,尽力往前走得快一点儿。

另一方面我们要善于求助他人,利用他人的力量和外在的资源,比如专业的心理治疗。

如果你觉得自己背负着一些负担,就主动求助。

最后还要放平我们的心态,承认自己就是一个落后者。

善用你现在的精神和物质资源,do something,就比陷在那里什么都不做要好。

作为一个成年人,当我们比原先更有力量、更有自由的时候,回头再看我们的成长经历,看我们的父母,我们也许会发现:

除了极少数情况以外,大多数的父母没那么完美,但是也没那么罪恶;

除了少数禽兽不如的家长以外,我们和父母可以不做敌人,不需要永远打架。

只是我们需要一些时间来重建这种关系,它不太可能是一朝一夕就以我们的期待改变的。

我们可以向父母发出一种邀请,如果他们不接受,我们可以保持距离、拒绝继续被控制;

他们不一定会改变,我们也不指望他们一定会变。

如果他们就是不变,怎么办?

他们不走,我可以走啊。

他们不变,我可以变啊。

父母说出“你再不结婚我们就死给你看”,反正我不想结婚就不结婚。

你们想怎样,自己看着办,是吧。

最后,我们现在是做子女的,将来有一天也可能做父母,最起码也会变成这个社会上的长辈。

借用鲁迅在《我们现在怎样做父亲》中的话来说,我们的责任就是:

“一面清结旧账,一面开辟新路。自己背着因袭的重担,肩住了黑暗的闸门,放他们到宽阔光明的地方去;此后幸福的度日,合理的做人。”

意识到家庭中传承的东西哪些不好,把它挑出来,丢掉,不要再留给下一代。

就在我们身上,就在我们这一代,将这根链条有意识地斩断。

这就是今天我要和各位分享的全部内容了,谢谢大家。

本文授权转载自微信号第二基地,ID:qiaomiaoroy。

作者乔淼。

如何清结旧账,开辟新路?

⬇️点击「阅读原文」,免费领取「6堂原生家庭成长课」