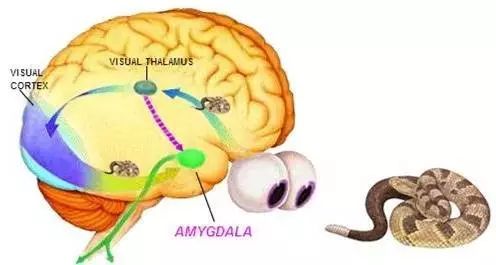

利维坦按:我们大脑内杏仁核可谓是一个神奇的存在,它负责判断所看见的物体在情绪上的重要性:什么是猎物、天敌、配偶,什么又是完全无关紧要的东西。如果杏仁核变得兴奋,那么说明眼前的东西很重要

(这种重要可以是配偶的出现,也可以是危险的情况)

,神经信号就会向下发送到自主神经系统,心跳开始加速,手掌开始出汗

(导致皮肤电阻改变)

,肌肉开始收缩。如果杏仁核判断看到的是无关紧要的东西,身体就没有上述反应。当然,每个人对于什么是危险的判断并不相同,有人看到蛇就恐怖至极,而对有些人则觉得稀松平常。

就一般人而言,身临高处都绝对不会是什么轻松的体验——对于那些恐高的人来说更是如此。但如果你的大脑由于某种原因发生了改变——杏仁核开始将原来认为

危险和恐惧

的事物认定为“

无关紧要

”,会发生什么事情呢?比如文中提到的

乌-维氏病

(Urbach-Wiethe disease)患者,他们就没有恐惧感。

再比如本文中的

超级刺激寻求者

霍诺德——如果说攀岩也会成瘾的话,我更倾向于约瑟夫·勒杜所认定的,即强烈刺激度的不断寻求,随着时间的推移,兴奋感已经降低了,然而,为了寻找更刺激的,霍诺德接下来会做什么呢?

文/

J.B. MACKINNON

摄影/

JIMMY CHIN

译/

阙正丽

校对/

药师、兔子的凌波微步

原文/nautil.us/issue/39/sport/the-strange-brain-of-the-worlds-greatest-solo-climber

本文基于创作共用协议(BY-NC),由

阙正丽

在利维坦发布

图源:Imgur

亚历克斯·霍诺德(Alex Honnold)的名字Honnold被动词化了,变成了“To honnold”——经常写成“honnolding”——其含义是,站在某个巍峨险峻的山巅,背靠绝壁,眼睛直视脚下的深渊。字面意思就是,

直面恐惧。

动词化的灵感源自霍诺德的攀岩照片,照片中的他正站在约塞米蒂国家公园

(Yosemite National Park,亦有译名优诗美地国家公园,译者注)

1800英尺高

(约548米)

的“神恩路”

(Thank God Ledge,绝壁上伸出的一块可供歇脚的岩架,故被攀岩者感恩是上帝所赐,译者注)

上。脚跟紧贴着后背的岩壁,前面的脚趾已是悬空的状态,霍诺德就这样缓慢地拖着脚步顺利通过了这狭窄的岩边。那是在2008年,他成为了首位成功单独徒手攀登 “半圆丘”

(Half Dome,“半圆丘”是约瑟米蒂的最高峰,也是公园的象征)

花岗岩峭壁的攀岩者。

一旦他身体失去平衡,不消10秒钟的时间他就会坠地而亡。

一,二,三,四,五,六,七,八,九,十。

紧张:

2008年,“值得骄傲的事情”是,霍诺德在攀登约塞米蒂国家公园的半圆丘时,步行通过了神恩路。之后,他这样写道:“面朝外通过神恩路非常可怕。”

霍诺德是史上最厉害的独立徒手攀岩者,他攀登时不需要用到绳子或者其他任何保护性的装备。

在50英尺(约为15米)高的地方摔下来,可能会是致命的。也就是说,在他徒手攀登如此高的半圆丘那段历史性的日子里,可能有高达12个小时甚至更多的时间都是在死亡地带度过的。攀登到一些难度最大的路线时,

他的手指与岩石触碰的面积仅仅和大多数人触碰手机屏幕的面积一样多,而他的脚趾踩到的边沿就像一块口香糖那么薄。

仅仅只是看着霍诺德攀登的录像,

如果有人敢看的话,大多数人观后都会出现头晕、心悸或者恶心的症状。

甚至连霍诺德本人也曾表示,看到录像中的自己在攀登,手掌都冒汗了。

所有这一切让霍诺德成了世界上最著名的攀登者。他登上了《国家地理》(National Geographic)杂志的封面,被《60分钟时事》

(60 minutes,美国老牌电视新闻节目,译者注)

报道,还为花旗银行、宝马以及大量病毒视频做广告代言。他也许有强调过,自己有感到恐惧

(他用“意想不到的可怕”来形容站在神恩路上的感觉)

,但他现在已经成为了最无所畏惧的代言人。

他的故事也让不少人议论纷纷,说他脑子有问题。2014年,他在华盛顿特区的国家地理协会总部(the National Geographic Society headquarters )的探险者大厅(Explorers Hall)做演讲。虽然在场的观众是为了攀岩摄影师吉米·金(Jimmy Chin)和资深探险家马克・辛诺特(Mark Synnott)而来的,但最终却是被霍诺德的故事给震撼到了。

辛诺特在讲到阿曼的经历时,观众的反响最为强烈。当时他们的团队坐帆船前往穆桑达姆省半岛(Musandam Peninsula)的偏远山区,从地图上看半岛就像一只伸进波斯湾“巨口”中的一只骨瘦如柴的手。他们抵达了一个与世隔绝的村庄,上岸后便走进了当地的人群中。辛诺特说:“突然间,这些人开始指着悬崖大喊大叫起来。我们一下子愣住了‘怎么回事?’当然了,稍加思索,‘呃,这下我全明白是咋回事儿了。’”

上方是从云端传来的喘气声,原来是霍诺德。

这个随性的年轻小伙穿着连帽衫和卡其裤正坐在舞台上,现在看起来就像一个玩具在攀登小镇后面这堵巨大的,骨色的墙

(霍诺德之后说道:“那个岩石的质量并不是最好的”)。

他只身一人,也没有绳子。辛诺特用一句话概括了当时村民们的反应:“基本上,他们都认为亚力克斯是个巫师。”

探险者大厅的演讲结束后,探险者们开始给宣传海报签名。当时的人排成了三个队列,在其中一个队列中,有一位神经生物学家正等着和辛诺特说几句话,关于引起恐惧的那部分大脑。这位表示关切的科学家向前靠近,向霍诺德瞟了一眼,说:“

那孩子的杏仁核(amygdala)没反应啊。

”

没什么大不了:

技术员詹姆斯·普尔(James Purl)和神经系统科学家简·E. 约瑟夫(Jane E. Joseph,右)用核磁共振成像(MRI)仪测量霍诺德大脑的恐惧水平。在看了测试中那可怕又让人激动的图像之后,霍诺德说:“我觉得,无所谓。”

图源:国家地理频道

以前,霍诺德告诉我说,

他害怕

——这是他自己说,不是我说的——心理学家和科学家研究他的大脑,探究他的行为和性格。他说:“我一直都倾向于不去探究香肠里面的东西是什么,同样的道理,假如我的大脑是这样子,就让它这样子喽,为什么要提那么多问题呢?但是现在,我感觉自己已经越过这条线了。”

因此,在2016年3月的这个早上,他就像香肠似的躺在了查尔斯顿(Charleston)南卡罗来纳州医科大学(the Medical University of South Carolina)的一个大型管子里。这个管子就是功能磁共振成像脑部扫描仪,本质上是一块巨大的磁石,通过追踪血液的流动来探测大脑不同区域的活动情况。

早在几个月以前,我找过霍诺德谈话,问他看到那备受赞美又频遭诽谤的大脑时的感想。他说:“我感觉完全正常,不管测试结果如何,我倒是觉得那些科学的解释蛮有趣的。”

他为何这样做呢?

自愿使用脑部扫描仪的认知神经科学家是家简·约瑟夫。在2005年,作为先驱者之一,他率先将功能磁共振成像(fMRI)运用于寻求高度刺激的人,那些渴望激烈的体验并且愿意冒险去尝试。心理学家对

刺激寻求

(Sensation Seeking)的研究已有数十年。

因为,刺激寻求时常会导致一些不受控制的行为,例如,吸毒、酗酒、危险性行为以及问题赌博。

约瑟夫发现,

霍诺德

可能

属于超级刺激寻求者的范畴。

这类超级刺激寻求者追求的是危险极限之外的体验,但却依然能够很好地调节大脑和身体对它们的反应。约瑟夫也对霍诺德的表现感到十分敬畏。她也曾尝试去观看霍诺德徒手攀岩的视频,而对于低刺激寻求者的她而言,这些视频非常的惊心动魄。

扫描开始时,她正坐在铅玻璃后面的控制室。她说:“就快可以看到他大脑是怎样的了,我内心很激动。之后,我们会查看他的杏仁核有什么样的反应。我们要看看:他真的没有恐惧感吗?”

杏仁核体积很小,对情绪反应十分重要,尤其是恐惧。当受到伤害之后,杏仁核的特定区域会“因为学会害怕”,并产生恐惧的记忆。

图源:nawrot.psych

杏仁核常被看成是大脑的恐惧中心,其实更准确的来说,是威胁反应和研判系统的中心。

杏仁核直接从我们的感官接收信息,这样我们就可以采取相应反应,比如说,意外踩到了悬崖边上,我们能够本能地做出往后退一步的反应。并且,杏仁核还会引起身体上一系列其他方面的反应,而这些反应对于几乎所有人来说都不陌生:心跳加速、掌心冒汗、头晕眼花,以及食欲不振。与此同时,杏仁核会把信息上传到更高级的处理中心大脑皮层,信息在那里会被转化成有意识的情绪,即恐惧。

核磁共振成像技师詹姆斯·普尔的电脑上显示了对霍诺德大脑的初步扫描图。约瑟夫说:“能扫描他的杏仁核区域吗?因为我们一定要了解这个地方。”一些医学文献报道,某些罕见的先天性疾病,例如

乌-维氏病

(Urbach-Wiethe disease),会损伤杏仁核并降低杏仁核的反应能力。

这些先天病患者通常感觉不到恐惧,而且还会出现其他怪异的症状,例如,个人空间被侵犯了,丝毫也没有感觉,和别人面对面站着,直视着对方也照样觉得舒服自在。

普尔一直往下,往下滚动霍诺德大脑的成像图,突然间,这团乱糟糟的图像中出现了一对杏仁状节点。约瑟夫说:“他的杏仁核有一个反应了!”普尔笑了。霍诺德在死亡地带是如何做到徒手攀登的?关于这一问题纵然有很多其他的解释,但绝不能说是因为他的杏仁核没有反应。约瑟夫看了一眼说,这个结构似乎完全正常。

躺在仪器管道里,霍诺德看着一连串约200张的图像从眼前闪过,图片更换的速度就像换频道一样快。这都是一些能让人不安或者兴奋的图片。约瑟夫说:“至少其他人看了这些图片,杏仁核会出现强烈的反应。说实在的,有些图片我都不敢看。”所选用的这些图片包括有:

脸部血淋淋的尸体,被粪便堵了的马桶,正在刮毛的女人,巴西某种独特风情,激动人心的攀岩场景。

约瑟夫说:“也许,他的杏仁核没被激活——看到这些刺激物,他大脑内部没有任何反应。不过,也有可能是他有着一个很棒的调控系统,他可以对它说‘好了,我要开始体验这玩意儿了,把杏仁核系统给我关了。’但是,他的额叶皮质(frontal cortex)也太强大了吧,居然能够让他如此淡定。”

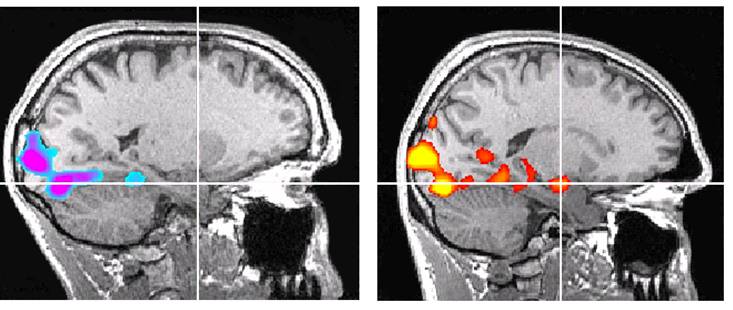

没有恐惧感:

这是两组脑部扫描对照图,左边的是霍诺德的大脑,右边是与他年龄相仿的一位攀岩者的大脑。十字瞄准线标出的是杏仁核,这个区域的细胞核群会制造恐惧感。当两位攀岩者看着同样的刺激图时,对照组的杏仁核区域显示发光,

而霍诺德的一点动静也没有,不管看什么都没有活动的迹象。

图源:简·约瑟夫

这里还有一个亟待解决的疑问。约瑟夫说:“他为何这样做呢?”“他明知道这样做会有生命危险——我敢肯定每天都有人给他这样的劝告。所以,这其中可能真实存在着某种强烈的报偿反应,比如说,这种刺激就是非常大的奖励。”

为了找到问题的答案,霍诺德现在进入到了第二次实验,即在扫描器的监控下完成“奖励任务”。开始的信号发出后,他就要点击一个按钮。他可以赢或者输掉一小笔钱

(他最多可以赢得22美元)

,这取决于他的反应速度有多快。约瑟夫说:“我们都知道,这种任务会对我们这些人的

大脑报偿回路

(the reward circuitry)带来非常强烈的刺激。”

在本次实验中,约瑟夫仔细观察大脑的另一个区域,伏隔核(the nucleus accumbens)。伏隔核位于接近脑干顶部的地方,比较靠近杏仁核

(也对报偿回路起作用)

。伏隔核是多巴胺(dopamine)的主要处理器之一,而多巴胺本身是一种引起欲望和快乐的神经递质。约瑟夫解释说,高感觉寻求者可能比其他人需要更多刺激才能激活多巴胺。

大约在半个小时之后,霍诺德从扫描仪中出来,那双大眼睛显得睡意朦胧。在加利福尼亚萨克拉门托(Sacramento)长大的他,说话非常直率,行为颇为乖张,也可以说是相当的优哉游哉——

他的绰号就叫“心大先生”,这是他对待几乎所有事情的一种态度。

和大多数专业的攀岩者一样,他肌肉发达,与其说像健美运动员,不如说像一位健身爱好者。

唯一特别的地方是他的手指,看起来永远都像是被车门挤扁了似的

,而他的前臂让人不禁想起大力水手卜派(Popeye)。

他问约瑟夫:“观看所有那些图像——它们是为了让人身处压力之下吗?”

约瑟夫回答道:“在我们这个领域,这些图片的使用还是相当普遍的,它们能够引起相当强烈的唤起反应。”

他说:“因为我不敢确定这些对我是否管用,反正我是觉得,

怎么样都无所谓

。看着这些东西感觉像是在参观古董博物馆一样。”

这些图片,甚至是“令人毛骨悚然的全身着火的孩子以及可怕的场景”,他都觉得像是看着过期且无聊的东西一样。

在完成登格凸河景区路线最陡峭部分后,霍诺德正调整姿势稍事休息。

图源:climbing

在研究完霍诺德的脑部扫描图一个月之后,约瑟夫就不定期往中国上海那边通电话,因为霍诺德已经身在中国,并且尝试着

用绳攀登格凸河景区

(Getu,格凸河景区位于贵州省紫云自治县,以溶洞奇观而闻名,译者注)

中一个光亮的钟乳石大拱(Great Arch)。通话过程中,从声音可以得知他既疲惫又紧张,而霍诺德不曾有过这种情况。几天前,在华盛顿的茵德斯(Index)镇,他从在一条容易的线路上攀登,为女朋友的父母拉好绳子。当他女朋友萨尼·麦坎德利斯(Sanni McCandless)用绳子把他送回地面时,他突然从离地面10英尺(约3米)的地方掉下来,摔到了底下的岩石堆上——绳子不够长,没法送他到达地面,而麦克坎德莱斯那一端的绳子又滑落了下来。他说:“有点儿像是一个笑话。”

这一摔,导致他两根椎骨压缩性骨折。

这是他攀岩生涯中最严重的一次事故,而且还是在有绳子绑着身体的情况下发生的。

霍诺德看着约瑟夫给他的这些色彩鲜艳的功能磁共振成像图像,便问:“这些脑部图像是什么意思?我的大脑是否还完好无损?”

约瑟夫回答道:“

你的大脑完好无损,而且还相当有趣。

”

就连局外人也知道她为何觉得有趣。约瑟夫找了一个对照目标来与霍诺德进行对比,这个对照者是一位与霍诺德年龄相仿的男性攀岩者,也是高刺激寻求者。和霍诺德一样,对照者也说这次扫描任务一点都不刺激。他们俩的脑部活动以荧光紫标明,从功能磁共振成像的图像可以看出:对照者的杏仁核就如同霓虹灯般闪亮,而霍诺德的一点亮光也没有,杏仁核的活动为零。

现在来看看,对货币奖励任务的扫描情况。关于对照者的杏仁核以及大脑的其他几个结构的情况,约瑟夫说:“看起来就像亮着灯的圣诞树。”而在霍诺德的大脑里,

唯一的活动出现在处理视觉输入的区域,这一活动只能说明他处在醒着的状态且正在盯着扫描屏幕看,他大脑的其他区域依然是一片死气沉沉的黑白色。

霍诺德寻思着:“我的大脑还是老样子,什么事情也没发生。”

约瑟夫为了弄清楚自己是否有遗漏的地方,曾经尝试着调低数据的阈值

(阈值又称阈强度,是指释放一个行为反应所需要的最小刺激强度,低于阈值的刺激不能导致行为释放。译者注)

。最终她看到杏仁核亮起了一个单一的像素点——扫描仪进行采样的最小单位。那个时候,约瑟夫也不确定这个数据是否正确。她说:“反正若是以正常的阈值来扫描,根本看不到他的杏仁核有反应。”

霍诺德处在让人触目惊心的徒手攀岩状态时,他的大脑也是这样的情况吗?约瑟夫说,正是如此——实际上,确实如她所说的那样。她说,

没有活动迹象,也就很可能没有恐惧反应。

霍诺德确实是有着一颗非同寻常的大脑,他在高处攀登真的感觉不到恐惧。一点恐惧感也没有,无论遇到什么情况,丝毫无所畏惧。

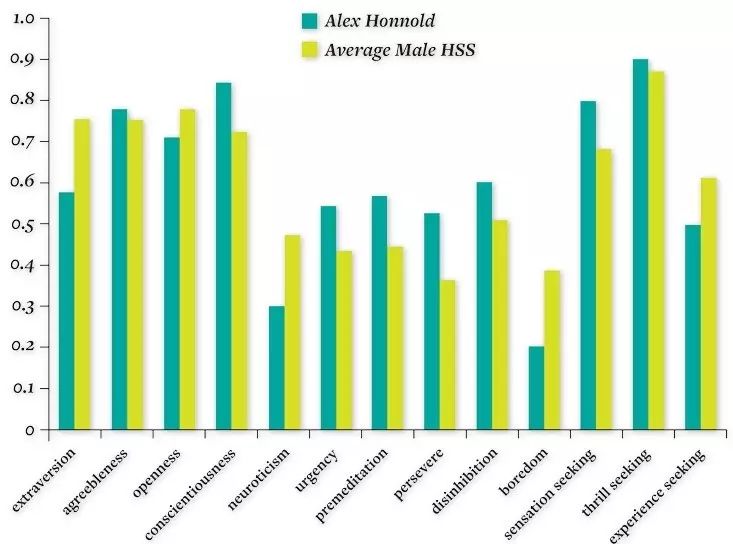

警告:

约瑟夫对霍诺德的一些性格报告结果感到很吃惊。尽管在攀登时他极其的冷静且注意力集中,但是他的迫切感和去抑制的水平比平均的感觉寻求者要高,这说明他有冲动的危险。