一个人,被一本完全不知道的书征服。这在图书业,绝对是小概率事件。这样幸福的时刻,主页菌竟然遇到了。

做出版,都得强调卖点,毕竟是商业社会。所以当《鱼王》送到主页菌手上时,说实话,没太多感觉。绝版多年、王小波推荐、寻找译者的艰辛,类似的故事,发生在太多书的身上了。让人(尤其出版人)拿起600多页、40毫米厚的书,需要勇气,因为风险、很大——

风险一:出于尊重和习惯,不读完三分之一篇幅,无法判断内容好坏。

风险二:小说,厉害的地方都在细节,只看所谓干货,没有意思,也没意义。

风险三:拿起这样一本书,意味着要搭进去一个难得的双休日。

我都不记得上次真正读完一本600页的书,是什么时候了。

所幸,所幸,由于某种不可名状的感觉,上上个周五晚上,主页菌随便翻开一篇,既非主打、也非推荐的《鲍加尼达村的鱼汤》(可能因为潜意识里爱吃鱼?)

就这样,奇迹发生了。这两周,已在读第二遍。读西伯利亚黑暗料理的具体做法,读多篇小说之间的隐秘关联。

下面文章,特约《鱼王》《树号》的策划编辑撰写,记录了阿斯塔菲耶夫“重新发现”的过程。写的很克制,一段曲折、艰难,很感人的经历,编辑并没有粗暴地煽情。

主页菌能体会这种克制,正因为太喜欢,才会如此吧。自己的阅读经验,一年能碰到一本征服自己的书,都算是没白活过。希望、但不奢求,《鱼王》也会给你带来惊喜。

寻找鱼王

文:李恒嘉

2015年12月10日,清晨时分的虹桥已是一派繁忙景象。走出机场,冬季的上海天色阴冷,天气预告今天可能有雨。

从北京飞来的路上,我已揣想过可能发生的各种情节。这次来上海是为了一个任务,但我并没多少把握,揣着辗转打听来的住址和电话,一头扎进前往市区的车流。

三十多年前,正当壮年的八位俄语文学工作者,集体完成了一部杰作的翻译工作。

这本书名叫《鱼王》,俄罗斯文学大师维克托·阿斯塔菲耶夫(Виктор Петрович Астафьев)的长篇史诗。如果说中国曾有过一个译介和阅读俄罗斯文学的黄金时代,《鱼王》是那个时代一颗耀眼的遗珠。

如今距离《鱼王》因为版权问题淡出读者的视线,已经快二十年了。离阿斯塔菲耶夫因中风去世,已经整整十四年。而距离王小波写下“从初读《鱼王》到这次再读《鱼王》,尽管已有六年左右,我对它的兴趣并未减退”,以及“世间一切书中,我偏爱经历一番搏斗而写成者”,过去了更长的时间。

每年夏天,横穿俄罗斯远东的K3列车跑进了越来越多年轻人的旅行清单,来自遥远西伯利亚的文字也吸引着更多读者,鱼王在森林莽原的朦胧背景中远去又归来。是时候做一本新的《鱼王》了。

寻找《鱼王》作者的遗产继承人和八位译者(其中三位确认居住在上海),寻找并补齐它失落的篇章,我还不知道这件事儿能不能办成,但总要试试看。万一成功了呢?

(维克托·阿斯塔菲耶夫)

2017年5月理想国版《鱼王》

西伯利亚的儿子

俄罗斯现代文学的良心

今天来看阿斯塔菲耶夫,会发现他身上存在着诸多矛盾的地方。在苏联时代,他曾两次获得最高荣誉的国家奖,因此被某些人认为是“体制内作家”,但他也大胆质疑当局对索尔仁尼琴的批评,被索尔仁尼琴称为“一位真正热爱真理的人”。他一随本心,终生居住在西伯利亚的故乡,远离莫斯科的文化中心,坚持为普通人写作,与体制保持着距离,被誉为“当代俄罗斯文学的良知”。2001年他去世时,俄罗斯文化界众口呼吁,他的家乡奥夫相卡村(Ovsyanka),应该像普希金和托尔斯泰的故居一样,被列为文化遗产。

1924年,阿斯塔菲耶夫出生于克拉斯诺亚尔斯克的奥夫相卡,西伯利亚叶尼塞河畔的一个小村落。因母亲在饥荒中去世,他的童年是在孤儿院中度过的。1942年,十八岁的阿斯塔菲耶夫参加了卫国战争,经历了前线的伤病和炮火。

战后他从事过各种工作:钳工、铸工、搬运工……这些构成了他创作的生活基础;但西伯利亚的大自然,冻土带,原始森林,叶尼塞河,才是他一生的魂牵梦绕,是他不同作品中复现的主题。

1953年阿斯塔菲耶夫出版了一部以卫国战争为背景的短篇小说集,初涉文坛。1969年与家人移居沃洛格达后,他创作出《树号》《牧童与牧女》等重要作品。1976年,代表作《鱼王》问世,并以此书在1978年获得苏联国家奖。在四十年的文学生涯中,他笔耕不辍,创作了包括《偷窃》《牧童与牧女》《忧郁的侦探》等在内的大量优秀作品。

维克托·阿斯塔菲耶夫

左:作家墓碑,右边是其女儿墓碑;右:克拉斯诺亚尔斯克的阿斯塔菲耶夫雕像。

克拉斯诺亚尔斯克的“鱼王”雕像

作家故居

阿斯塔菲耶夫擅长描写自然生活,洞察人与大自然的关系,被认为继承了普里什文的俄罗斯自然文学传统,并创造出将小说、道德思辨和抒情散文熔于一炉的独特风格。但他也是个拒绝被归类的作家,既不是乡土文学,也不是战争文学,也不是专门揭露政府过去错误的作家;从另一方面看的话,他的写作却包含了上述所有元素。他眷恋乡土,追忆往事,以此来“开掘人的心灵,用内省的经验返照出时代的剪影”,既是批判现实主义,又带有丰富的诗意。阿斯塔菲耶夫曾说:“我写的是和我个人血肉相连的东西,结果却有很多人同样地感受着我的忧虑、我的痛楚。”

阿斯塔菲耶夫签名

1976年,《鱼王》首次在俄罗斯出版,作者在1996年提到这本书“已经在俄罗斯和国外再版了两百次”。《鱼王》是阿斯塔菲耶夫少数被翻译成英语的作品(Queen Fish, Progress Publishers, 1982),这部带有神话寓言色彩、以西伯利亚的自然与人为主题的长篇小说是阿斯塔菲耶夫最具个性的一部代表作,也被认为是史诗般的作品。

王小波称《鱼王》“集长篇小说、中篇小说、抒情散文、道德议论为一体”,容量非常之大。全书由十三个内容相对独立的叙事中短篇构成,全部围绕着人与自然的关系,从不同的角度和方式显露出连贯的内容和意象,描绘了充满神秘诱惑的西伯利亚以及生活在那里的人们。荒凉苦寒的自然环境,同时又是大自然尽显壮美广袤富饶之地,人类的足迹在其间虽如雪泥鸿爪,却又带着生命不息的尊严。

左:《鱼王》俄文版封面;中:《树号》俄文版封面;右:《鱼王》英文版封面

《鱼王》在国内第一次出版是1982年的上海译文版,后来又有1997年的百花文艺版。上译版距今三十五年,百花版距今也二十年了。读者们对这本书的了解恐怕大多来自王小波的文章《掩卷:〈鱼王〉读后》。尽管王小波说“其中的道德思辩叫我头疼”,然而“世间一切书中,我偏爱经过一番搏斗才写成者,哪怕是小说也不例外。这种书的出现,是作家对自己的胜利,是后辈作家对先辈作家的胜利,是新出的书对已有的书的胜利”。在文末他将《鱼王》列入个人阅读中“不可多得的好书”。

中文版首次正版授权

然而,王小波恐怕没想到自己读的是未经正版授权的书,当时翻译出版品大多如此。

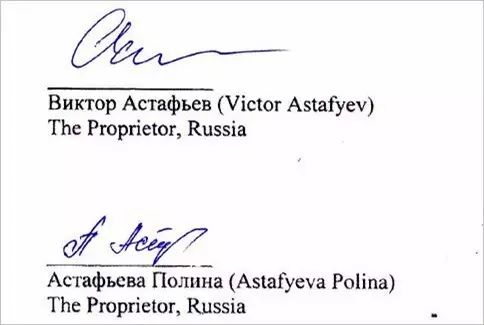

在决定重新出版后,我们通过俄语专家的协助,联系到阿斯塔菲耶夫家乡奥夫相卡镇图书馆,辗转得到了阿斯塔菲耶夫的遗产继承人,他的孙子维克托•阿斯塔菲耶夫(与作者同名)以及孙女波利娜•阿斯塔菲耶娃的联系方式。克拉斯诺亚尔斯克位于叶尼塞河和西伯利亚铁路的交汇点,城市环绕着绵延的森林山脉和开阔的平原,2001年阿斯塔菲耶夫就是在这里逝世。波利娜和维克托都还居住在这里,两人共同享有遗产继承权。几次邮件往返之后,三方签订了授权合约。

维克托•阿斯塔菲耶夫与波利娜•阿斯塔菲耶娃在授权合约上签名,这是阿斯塔菲耶夫作品引进中国35年来,首次正式授权。

寻找八位“八零后”译者

当年上译版的译文是不可多得的经典译本,共有八位译者,推算下,估计都已年届“八零后”。当年的编辑、知名俄语译者戴骢老师退休多年,也八十多岁了,无法提供更多译者信息。有没有可能集齐当年的八位译者?经过一番询问查找,得知杜奉真、李毓榛、顾蕴璞三位老师退休后还住在北京大学,而夏仲翼和高俐敏老师夫妇、张介眉老师在上海。

于是在12月初一个不过分寒冷的冬日,我们约了北大的三位老师在畅春园餐厅一起聚首,当天是由北大出版社外语部的张冰老师陪同三位前来的。三位老译者是建国后俄苏文学译介那个黄金年代的亲历者和见证人,彼此也很长时间没见了,这回因为新版《鱼王》而再度“同框”。

顾蕴璞过去以翻译莱蒙托夫、叶赛宁诗歌著称,曾获得俄罗斯“莱蒙托夫”奖章,这次见面前刚完成新版帕斯捷尔纳克诗集的出版。李毓榛曾任北大俄语系主任、教授,一生奋斗在俄罗斯文学史的教学一线。翻译《图鲁汉斯克百合花》一篇的杜奉真则带来了她的旧版《鱼王》,里面用纤细工整的字体标记了需要修订的地方,她感慨道,“终于有机会修订了”。

左起:李毓榛、杜奉真、顾蕴璞三位译者翻看旧版《鱼王》,摄影:顾晓光

左起:顾蕴璞、李毓榛、杜奉真,摄影:顾晓光

后排中立者为张冰,摄影:顾晓光

随后搭早班机去了上海,一下飞机直奔夏仲翼与夫人高俐敏家。夏老师很健谈,一起聊了不少当时戴骢和他们约翻译的经过。聊到后头,我们谈到了张介眉老师。我当时还不知道茫茫一座大城,该怎么去找这位老师。没想到夏老师有她的电话!一通电话过去,张老师正好在家,于是又奔赴张老师家。

高俐敏、夏仲翼,摄影:顾晓光

张介眉及其先生,摄影:顾晓光

八位《鱼王》译者已找到六位。原来这件事是可以完成的。

就差石枕川和肖章老师了。

很遗憾,后来辗转得知,石枕川老师已经去世,但也有幸联系到了石老师的公子,取得了《渔夫格罗霍塔洛》和《鲍加尼达村的鱼汤》两篇译文的授权。

肖章老师则始终失联。他是《鱼王》开篇的《鲍耶》和《一滴水珠》的译者。联系他曾任职的上海外国语大学校友会,得到肖老师家的电话,打去后却已经停机。

肖章,上海外国语大学校友会照片

石枕川老师(裴震宇提供)

插画

经过一个多月的联系、签约,授权合同及译稿已经尘埃落定。阿斯塔菲耶夫作品的俄罗斯出版社“新生”(Vita Nova)出过一版插图本,其中的插画都是年轻插画师奥列格•米哈伊洛夫(Oleg Mikhailov)数次前往阿斯塔菲耶夫的家乡实地堪景后绘制的。我们联系了Vita Nova,购买了十幅插图。

补译“没心没肺”

编辑工作早在2016年中就已经完成了,但在研究资料时,我们发现原版篇目有十三篇,但过去无论上译还是百花版都缺了在《一滴水珠》和《达姆卡》之间的一篇,名为《没心没肺》。原因是这两版根据的底本是1981年版,而1990年时,阿斯塔菲耶夫将旧版未收的一篇稿子整理写完,交付给出版社,因此后来的俄文版都是十三篇。《鱼王》和《树号》是“不可多得的好书”,是不应该被遗忘的经典,而这样的经典,也不该有所缺漏。我们和权利人反映,希望补齐这缺失的一篇。张冰老师慨然允诺愿意协助翻译,终于得到今天这版完整的《鱼王》。

在将近三十年前阿斯塔菲耶夫意味深长地写道:“一个人永远需要与人交谈,否则这个世纪最可怕的病症——孤独,将会使他窒息。”他像所有现代艺术家一样,竭力寻找与现代读者沟通的途径,那些“愿意从容阅读”并且“独自去思考生活”的读者。他也想象他的中国读者,他说:“在中国读者中我一定会找到知音。华夏伟大的文化和文明使我怀有这种希望。在这个国家,抒情散文和抒情诗也如同在俄罗斯一样,总是受到人们的欢迎。”

这次出版阿斯塔菲耶夫作品中间有各种问题和波折,但几位“八零后”老译者的精彩译笔不再因过去版本的版权问题而长期消失在读者视线,新一代译者则衔接上了曾经失落的篇章。一部经典作品的原貌最终完整呈现,新读者直接可以读到“全鱼”,而老读者从此补上了曾经缺失的一角。

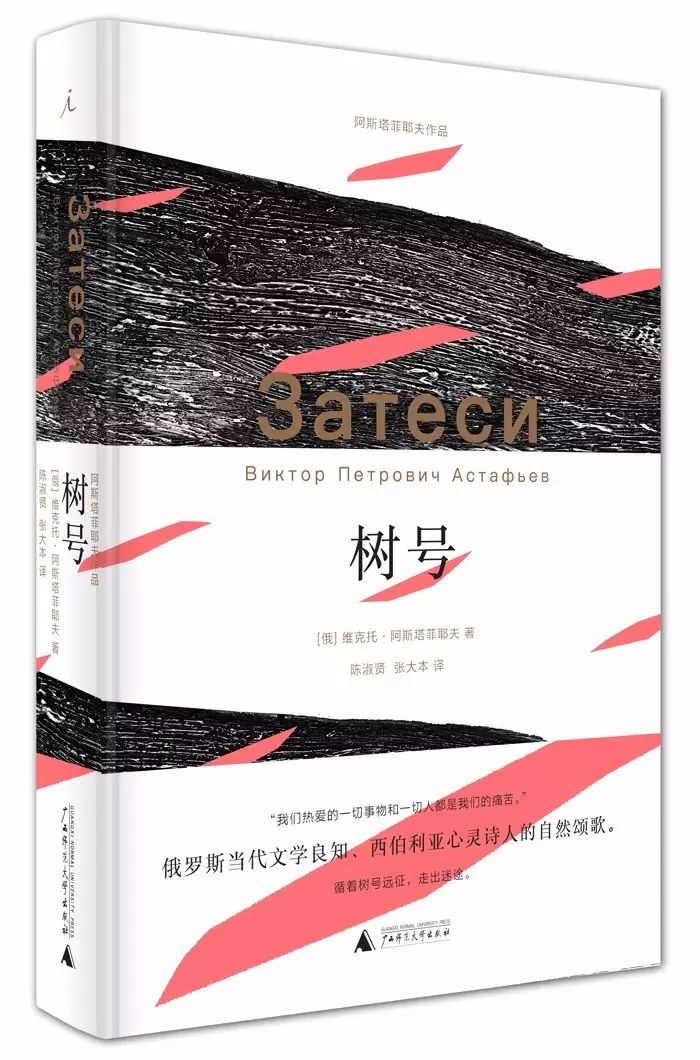

与《鱼王》同时出版的《树号》,旧版被取名为《阿斯塔菲耶夫散文选》(1990年,百花文艺出版社),实际上是作者几十年写作生涯中持续写的笔记。在90版的序言中,阿斯塔菲耶夫曾向他的中国读者们解释何为“树号”:它产生于俄罗斯全境都覆盖着少有人烟的原始森林的时候,是在西伯利亚泰加林中穿行的先行者们在树干上砍出的长方形痕迹,砍掉树皮后,露出树木的本色。

两个树号之间的距离,大体上是从这个树号可以肉眼看到另一个树号那么远。在莽林中只要循着树号向前走,就不会迷失方向。人们循着树号在泰加林里行走,踏出了小径,后来开出了大路,一如阿斯塔菲耶夫在文学的莽林里一面探索,一面砍下自己的“树号”,也跟随前人留下的记号向创作的原始森林纵深前进,向陌生的领域开拓。这本书很适合与《鱼王》搭配阅读,可以从另一个角度,领略阿斯塔菲耶夫独特的“抒情议论”写作风格。

《鱼王》译者按照文章出现的顺序分别是:夏仲翼“序言”“达姆卡”“在黄金暗礁附近”“白色群山的梦”、肖章“鲍耶”“一滴水珠”、张冰“没心没肺”、石枕川“渔夫格罗霍塔洛”“鲍加尼达村的鱼汤”、张介眉“鱼王”、李毓榛“黑羽翻飞”、顾蕴璞“葬后宴”、杜奉真“图鲁汉斯克百合花”、高俐敏“我找不到回答”。

《树号》译者为:陈淑贤、张大本

【相关图书】

《鱼王》

长篇小说《鱼王》是阿斯塔菲耶夫最具个性的一部代表作,俄罗斯当代文学的经典。全书由十三个内容相对独立的“叙事短篇小说”组成,全部围绕着人与自然的关系,深入细致地描绘了充满神秘诱惑的西伯利亚以及生活在那里的人们,他们关于生活的沉思。荒凉苦寒的自然环境,同时又是大自然尽显壮美广袤富饶之地,人类的足迹在其间虽如雪泥鸿爪,却又带着生命不息的尊严。

这些篇章在思想内容和艺术形式上显示了独特的风格,淡化情节,描写细腻鲜活,“集长篇小说、中篇小说、抒情散文、道德议论为一体” (王小波),从不同的角度和方式显露出连贯的内容和意象,犹如不经意穿成的一串珍珠,每一颗都以其自身的美丽折射出耀眼的光芒。

《鱼王》写作时为十三篇,其中《没心没肺》一篇在1975年首次出版时未能收入,此后的汉语译本皆因袭此删节版。本次由俄语翻译家张冰将该篇翻译补入,首次呈现这部杰作 的全貌,并收入俄罗斯原版精美彩插,满足读者多年期待。

译者:肖章/夏仲翼/石枕川/张介眉/李毓榛/顾蕴璞/杜奉真/高俐敏/张冰

《树号》

树号,是在原始森林中行走的先行者们在树干上砍出的长方形痕迹,砍掉树皮后,露出树木的本色。两个树号之间的距离,大体上是从这个树号可以肉眼看到另一个树号那么远。在莽林中只要循着树号向前走,就不会迷失方向。《树号》是阿斯塔菲耶夫创作轨迹的记录,他在文学的莽林里一面探索,一面砍下自己的“树号”,这些记号又引导他向创作的原始森林纵深前进,向陌生的领域开拓。

译者:陈淑贤/张大本

点击阅读原文购买

商业合作或投稿

请发邮件至:[email protected]

转载:联系后台 | 微店:点击“阅读原文”