点击以上封面图

一键下单

「中国群星闪耀时」

1917年1月,蔡元培正式到任北大校长。以此为起点,北大改制,陈独秀受邀北上任文科学长,《新青年》移至北大办刊,吸引鲁迅、钱玄同、刘半农加入编辑部,胡适发表《文学改良刍议》并回国任教等一系列对新文化运动来说至关重要的事件都在这一年发生。

其时,中国的文教制度正在经历从“学堂”到“大学”的艰难转型。蔡元培力挽狂澜,改变京师大学堂遗留的官僚作风,以“思想自由,兼容并包”的理念不拘一格吸纳人才。一时间,各种锐意革新的青年人才汇聚北大。在这个试图自外于政治的学术阵地,围绕新思想和白话文运动,展开了中国近代文化最活跃的争论、变革和复兴局面。继20世纪之交的“戊戌变法”至“五四”,中国的文化范式和话语发生了巨大转型,是一个“三千年未有之变局”。

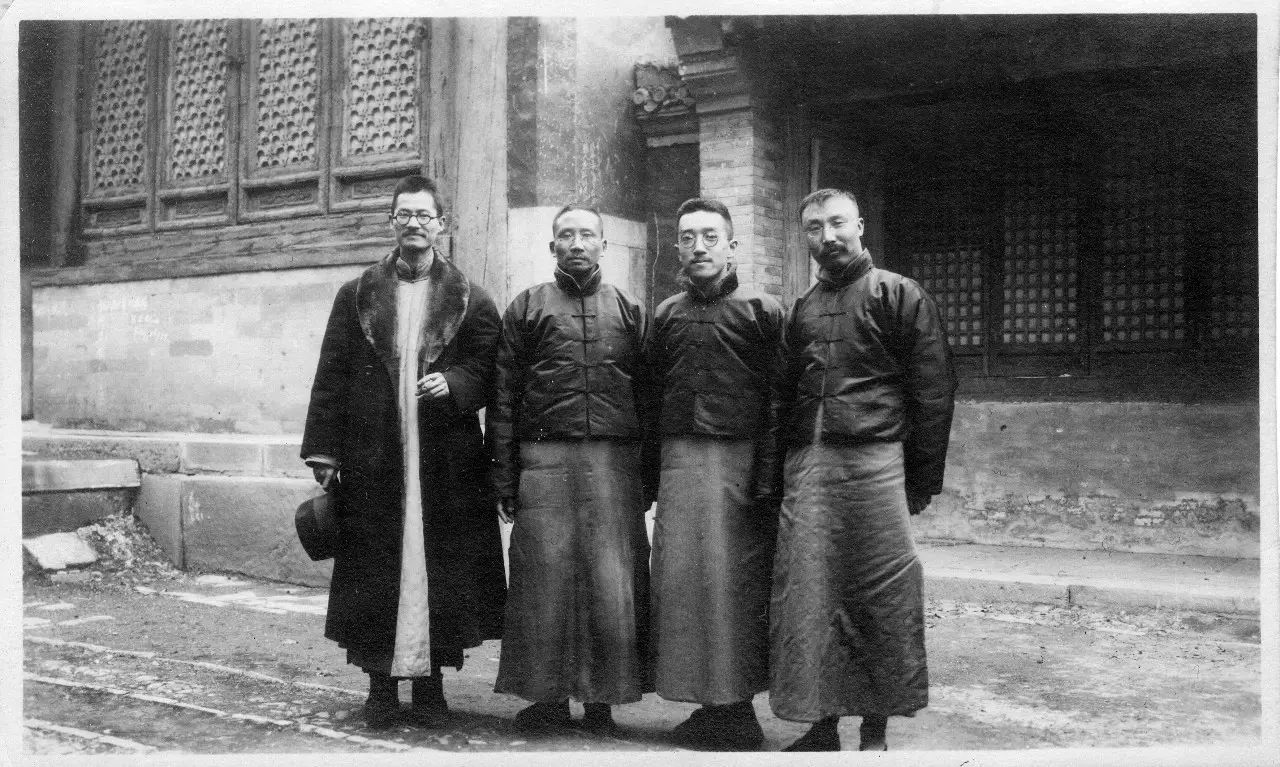

1920年3月14日,蒋梦麟、蔡元培、胡适与李大钊(从左至右)在北京西山卧佛寺合影(北京大学人文社会科学研究院和北京大学蔡元培研究会 供图)

这“三千年未有之变局”中,新文化运动并非现代化的肇始。自甲午战败,主导传统秩序的儒家士大夫就开始激烈地改变中国的文化和政治。早在洋务运动时期,张之洞、曾国藩等士大夫就已经倡导“中学为体,西学为用”;晚清的激进思想也初露端倪,出现了严复,谭嗣同,梁启超这样批评传统伦理道德观的知识分子;作为文教政教主体的士大夫阶层,也在政府和社会中,努力推动变革,兴办学堂,派遣留学生,推动立宪运动,变革不可谓不广泛深刻。

到袁世凯1914年复辟,文化保守主义氛围复又渐浓,这一“变局”遭遇了一次严重挫折。但在新文化运动到来之前,支撑着传统价值体系的社会和政治体系已经崩塌:1905年,科举考试被废除;1911年,君主制崩溃;1912年,时任教育总长蔡元培宣布经学不再是必修课程;同年,大清律例被废除。

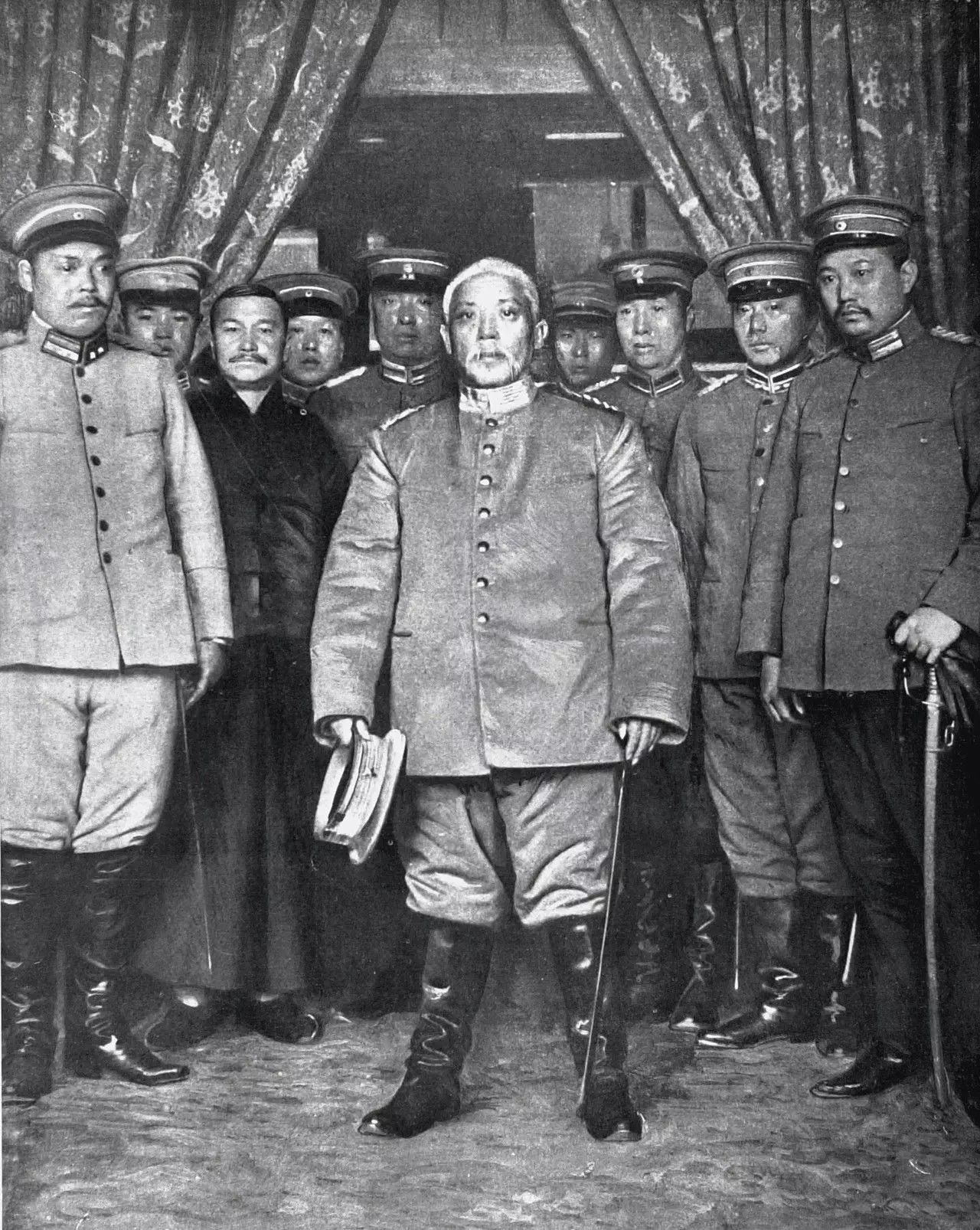

1912年,袁世凯与将官合影

到了1917年,代议制与独裁制度在中国都显现了内在缺陷,整个社会的变革潮流越来越趋于激进。袁世凯死后,民国政治进入封建军阀与传统士绅脆弱的政治联盟。“虽曾有过议会,但没有成立议会政治;虽曾有过内阁,但没有构成内阁制”,只是个“没有共和党人的共和国”。学习了西方技术,采用了西方制度,却仍未成为现代社会。

1916年,陈独秀在《新青年》杂志发表《一九一六年》。

他写道:“吾国年来政象,惟有党派运动,而无国民运动。......吾国之维新也,复古也,共和也,帝政也,皆政府党与在野党之所主张抗斗,而国民若观对岸之火,熟视而无所容心;其结果也,不过党派之胜负,于国民根本之进步,必无与焉”。新文化运动的关注点,也从上层政治开始转移向底层国民,致力于改变国民的思想。

1917年参与新文化运动的新知识分子,与传统“士大夫”明显有别。他们反政治的态度非常明确,反对所有对政治的倚赖,回避所有现实政治的牵绊。甲午之后,很多年轻的知识分子放弃走仕途的科举考试,成为自由流动的资源。这个群体从“中华帝国”的上升阶梯分离出来,失去了官方职位,也不再受官方意识形态的制约。这也是学术独立和“为学术而学术”的社会情势。

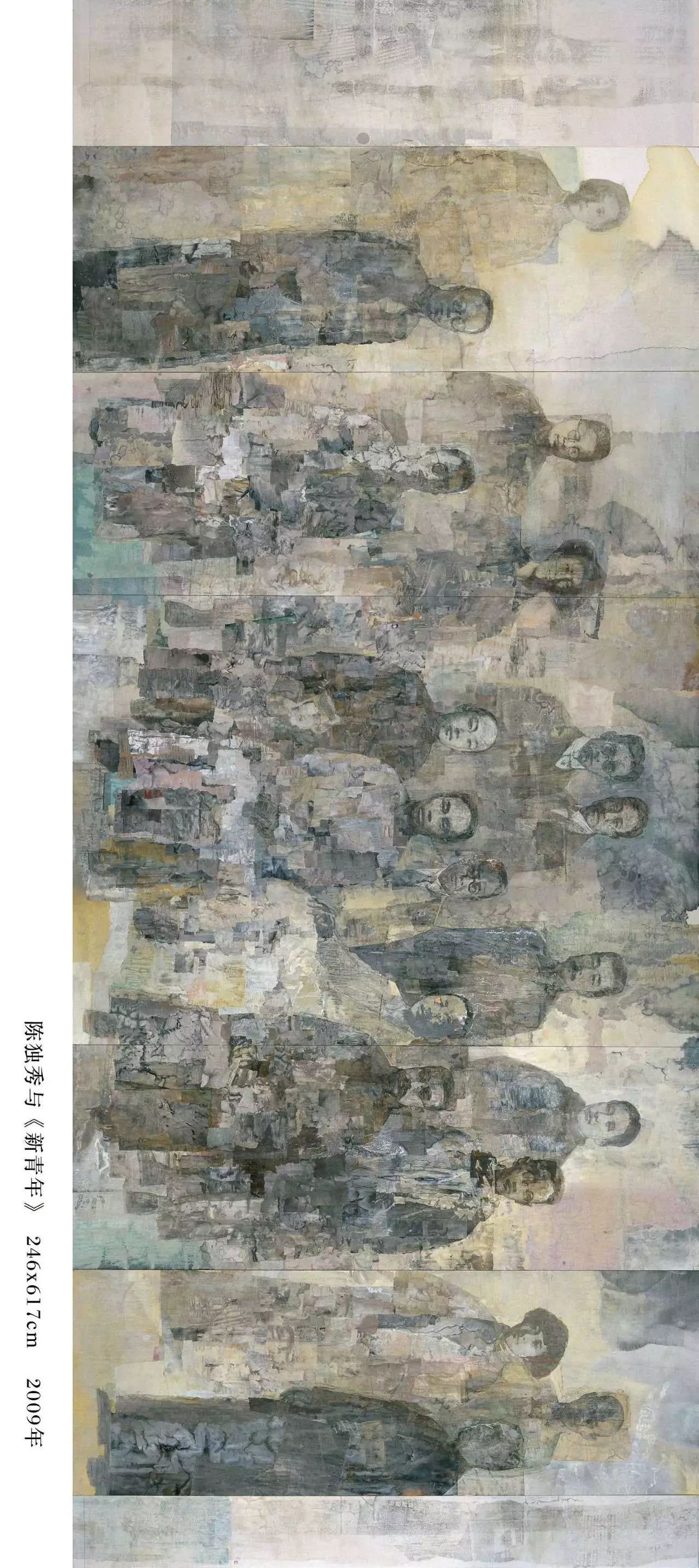

综合材料绘画《陈独秀与》(胡伟,2009年)

那些新式知识分子,没有了仕途前程和确定收入,也不再过传统知识分子那种以“治国平天下”为己任的生活,他们的学问求索,也是现代社会与国家命运里自我身份的探求。如果说是文字和儒学的正统地位造就了传统士绅,在社会深层次空间里,旧的秩序业已崩塌,新的尚未建立,“文字”和它的形式以及它所建立的价值体系,成了首当其冲的核心命题。

然而,这代新知识分子又无法彻底的脱离传统。他们大都从小受过严格的中国传统文化教育,内心的“士大夫”情怀仍然还在。即使是走学术路线,初衷依旧是家国情怀,即使不为官,也有出世精神。对文字变革的诉求,就与新型知识分子向普罗大众普及思想,寻求国家出路的诉求息息相关。

1914年,以章士钊主编的《甲寅》杂志为中心,出现了呼吁“调和立国论”的声音,主张政治争论应该妥协和调和,且建立在不同政治派别对“国本”的共识基础上。而“国本”,就是政治共同体的基本原则、义理和规范,“政治之精神,惟在使国民自由发展”。

胡适

与章士钊

陈独秀所创办的《新青年》,也延续了《甲寅》杂志的主题,要从伦理精神来重新奠定共和的基础,最初关注的问题是“国家是什么”,“个人与国家的关系是怎样的”。这群如傅斯年所说,“只知道新思想可贵,并不是彻底的把新思想代替了旧思想的人”,身上都有一种“功利冲动”,这种冲动导致了他们在学习西洋时“迫不及待的心情”。

正如余英时在解读胡适时所写到的,五四运动前夕,知识分子正迫切需要对中西文化问题有进一步的认识,渴望突破“中体西用”的旧格局,而梁启超、严复等学术思想界的中心人物中,已没有人能发挥指导作用。新文化运动的旗手们应运登上历史舞台:他们对自己所要扮演的历史角色已进行了长期准备,既有着“以天下为己任”的思想,又有着留学时期所接受的西方教育,特别是方法论的意识,有一种胡适所谓的“个人在历史中定位的自觉意识”。

1919年五四运动期间,李大钊(左二)、梁漱溟(右二)等在北京中央公园(今中山公园)合影

但他们又因各自性格、观念和思想的差异,以致后来道路选择的分野。同样在美国留学的梅光迪和陈焕章,走了与胡适不同的道路,创办《学衡》杂志批评新文化运动;与胡适一起发起“文学革命”的陈独秀,走向了政治上激进的革命思想和对孔教的彻底批判,五四运动之后很快随政治革命而去;而曾为新文化运动早期温和派的章士钊,则在1919年后转向保守,维护传统价值,提倡“礼农立国”,诋毁白话文而维护文言。

反而是新文化运动中的学生代表们,相比于提出大方略的老师,他们并未选择继续革命或社会运动,而成为后来贯彻新文化学术主张、文化主张的具体实践者:1919年至1920年赴英国留学的傅斯年和他的《新潮》杂志骨干们——罗家伦、俞平伯、朱自清等,以及在同样时间去英国学习的刘半农,后来一生都致力于学术研究和学术体系的建设。

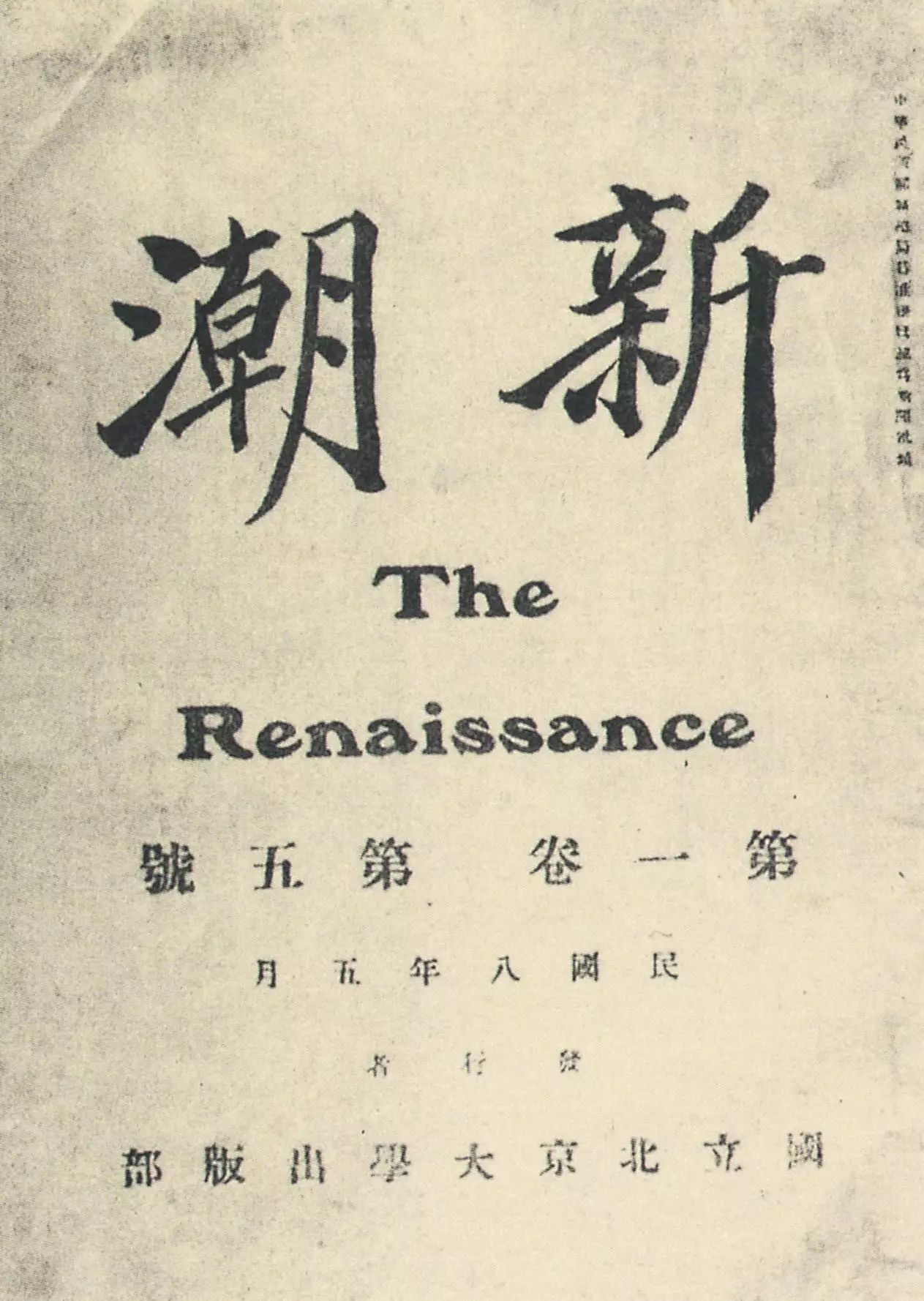

《新潮》第一卷第五号,1919年北京大学出版

然而,这种“从思想文艺上为中国政治奠定一个非政治的基础”的努力,最终都随着政治时局的愈加动荡,不得不中断。从五四,到北伐,再到“九一八”,新文化运动的这批人,先后都被迫或多或少地卷入了政治命运的漩涡中。

某种意义上,1917可视为现代中国形成过程中的文化节点。相比于两年前1915年《新青年》的创刊,两年后即1919年五四运动所赋予新文化运动的更多的政治意义,1917至1918这一年,对于新文化运动具有文化意义上更实质的推动,成为实际上的中国现代教育和现代文化思想的发端,开始了“重新估定一切价值”的理论构建与具体实践。

1917这一年涌现出的文化人物,从本土饱学之士,到留学归来者,思想活跃,交相辉映。蔡元培、胡适、陈独秀、傅斯年、章士钊、钱玄同、刘半农、鲁迅、李大钊、蒋梦麟……这些名字照亮了中国近现代思想史的天空。这期封面,我们试图通过这些人物在1917年这一年的人生截面,重新回到1917至1918年的历史现场,尽可能还原人物所处的社会变革现场,勾勒出一副中国近代群星闪耀的集体肖像画。