Ridley:发明人工晶状体的老(zǔ)爵(shī)士(yé)

注:匾额上写道的1950年2月8日是首枚人工晶状体最终妥善安放的时间,首次植入时间是1949年11月29日。(来源Wikipedia)

注:匾额上写道的1950年2月8日是首枚人工晶状体最终妥善安放的时间,首次植入时间是1949年11月29日。(来源Wikipedia)

今年是ESCRS(European Society of Cataract & Refractive Surgeons)的第36次大会,1993年开始为了表彰英国的Harold Ridley爵士发明人工晶状体和对白内障手术的革命性突破,ESCRS特别在每届大会开幕式设立”

Ridley Medal Lecture

”环节作为大会的开幕演讲,入选演讲的是在眼科领域尤其白内障屈光方面做出卓越贡献的专家。在第二次世界大战中空军中尉Cleaver眼部中弹,丙烯酸有机玻璃碎片飞入他的眼内。Ridley爵士在1940年到1949年持续观察Cleaver中尉的病情变化,他发现有机玻璃碎片能够稳定的存在眼内并且不发生炎症反应,良好的生物相容性使得飞行员Cleaver的部分视力得以保存,这样的观察结果启发了Ridley爵士。他认为丙烯酸有机玻璃有希望成为组织相容性良好的人工材料替代浑浊的晶状体,因此人工晶状体植入眼内的大胆设想进入脑海。终于,

1949年11月29日人工晶状体的祖师爷Ridley在伦敦圣托马斯医院完成了世界上首例Perspex材料人工晶状体的植入手术,开启了人造材料替代人器官功能的序幕!

2000年,英国女王也因他的杰出贡献授予其“爵士”封号。在美国白内障与屈光外科医师学会ASCRS的荣誉纪念墙上Ridley爵士和“超声乳化之父”Charles Kelman都被载入史册,激励后人不断努力。前人点灯照路,后来迎头奋发。用祖师爷名字命名的环节,讲者自然不会怠慢,让我们看看ESCRS 2018开幕演讲上都讲了什么内容。

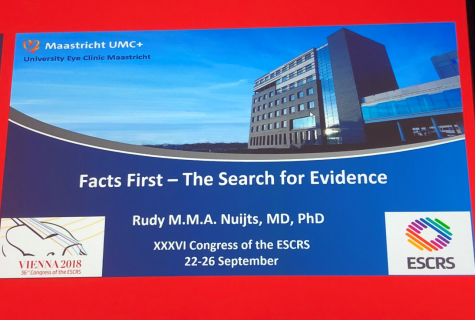

齐虹

教授介绍道,进行开幕演讲的是,荷兰Maastricht大学医学中心眼科角膜与屈光手术主任

Rudy Nuijts教授

,他在不同角膜移植手术中飞秒激光的应用,以及经巩膜给药系统深有研究。今天他带来的演讲不是在说某一问题的看法或进展,而是把视线抽离微观带给观众临床决策的根据问题。说白了,我们每天治疗患者都是一种选择,怎样选择到一个又美丽又香甜的苹果让医生和患者都满意,是一个难题。以往我们做决定都是“听上级大夫的”,听专家的“Expert First”或者跟风似的“Opinion First”,这其中的问题和风险可想而知。现在大家讲求的都是“用证据说话”,那么这个证据是怎么样得到的?这其中的优劣如何获知?Nuijts教授在现场告诉大家“事实第一”。寻求证据是

循证医学(evidence-based medicine, EBM)

的重要观点,被称为“循证医学之父”的David L. Sackett教授开创了评估科学有效性的研究方法,指导医生利用“当前最佳的研究证据”来指导医学实践。古人以铜为鉴,今天用证据说话。循证医学在眼科的实践结出了丰硕的成果,Nuijts教授用例证告诉听众如何活学活用循证医学。

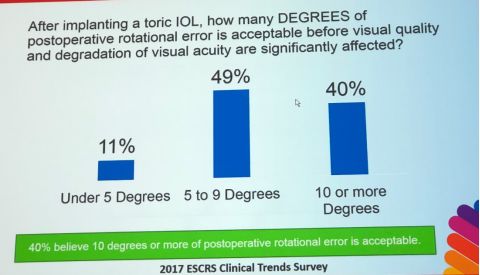

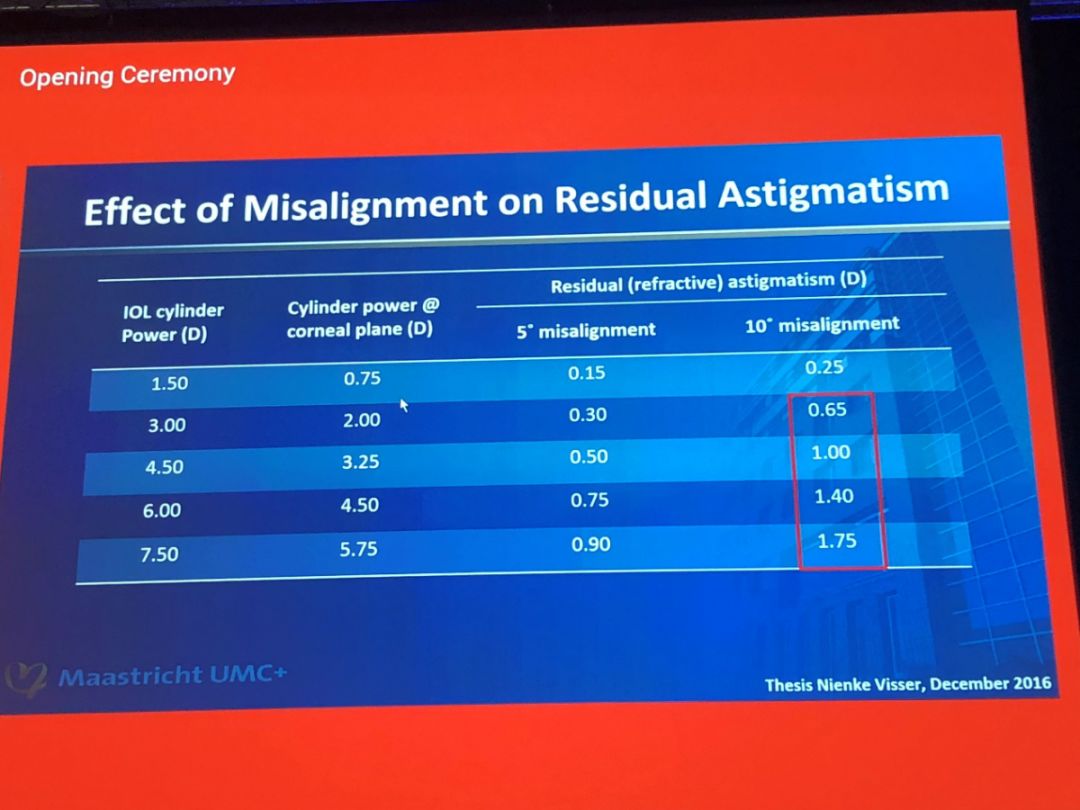

散光矫正型人工晶状体Toric IOL相较于非球面人工晶状体是否更有效?实验告诉我们Toric IOL术后视力优越;传统手工标记轴位和术中无创导航标记轴位效果相差多少?我们需要证据支持。Toric旋转角度多大会明显影响术后视力?有人以5°、10°为界进行问答,有40%的人认为>10°会发生影响。但事实如何呢?还是需要依靠数据说话,实验结果如下:

可以看到,>10°的晶体旋转造成的残余散光几乎是难以容忍的。而对于公共卫生领域,使用Toric晶体治疗白内障是否经济,还是数据告诉我们Toric对患者有效,但是不符合成本-效应要求。得到这些结果不依靠经验或是猜测,它基于客观又能在发现问题时指导具体操作。

寻找证据就是循证医学的巨大优势。

诸如此类的例证还有许多,我们医生应该养成遇到问题寻求证据去解决的习惯,把循证医学思想印在脑中。

最后,Nuijts教授用优美的语言做了

循证医学的总结:友善的事实总是美好,一点抓牢,心中更明了。

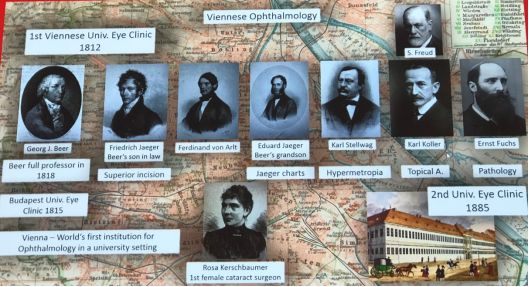

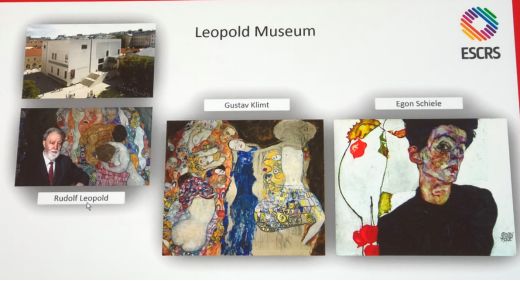

“金色大厅”、“莫扎特”、“多瑙河”、“大教堂”,这些图景不断浮现在脑海中。维也纳是欧洲主要的文化中心,无数人们心驰神往,因此不得不赞叹此次欧洲眼科“两会”可以把学术和文化结合得如此完美。会议中还介绍道维也纳还是欧洲最早的眼科中心。早在1773年就有了解剖学和眼科教授,1812年维也纳大学就有了眼科诊所,甚至还有以眼科医生名字命名博物馆“Leopold Museum”。这样一个与眼科关系密切的城市成为了学术交流的火热平台,不仅吸引欧洲专家前去,也吸引了不少中国同道交流取经。学术与文化,欧洲与世界。眼科的世界要多大有多大!