我出发到北欧前特意做了很多功课,包括段子手热衷讨论的芬兰式距离,包括北欧式的礼貌,甚至包括大卫·福斯特·华莱士在《所谓好玩的事,我再也不做了》中记录的邮轮之旅,让我对北欧的冷漠有了心理上的准备。

但是从丹麦到瑞典,甚至在赫尔辛基,我每次在车站注视列车时刻表的时候,都会有人走过来问我“你遇到了什么问题”、“需要帮忙吗”,并且无一例外解决了我的问题。这种事实和预设的落差,让我感到自己生活的北京其实更符合“心理上”的北欧:恐惧陌生的关系。

恐惧陌生关系,但这似乎是我们这代人共同经历的一种堪称失败的悖论:所有的互联网工具和技术都试图打破个体之前因为种种因素存在的高墙,但却营造了我们对“陌生人”或者“陌生关系”前所未有的恐惧。我们都渴望钻进“共享”的外衣下面,但隐藏的是前所未有的对“独占”的欲望和对“孤独”的苍白信仰。

© Pawel Kuczynski

更多时候,我们习惯观看(Watch)他人,却无法好好注视(See)他人。换言之,我们恐惧的其实是他人和我们自身真实的个性——因为注视,是为了你自己被注视。

无论如何,你已经无法回头地来到华莱士所代表的“后反讽年代”,“所谓好玩的事”(旅行、度假)都令我们觉得是资本社会的阴谋,出于某种自我的优越感,我们宁愿充满讽刺和敌意地看待那些好玩的事,然后“再也不做了”。

但另一方面,(包括互联网的文本在内)变得好玩、有趣,仿佛又成了时代唯一的政治正确——虽然这样变得一点儿都不好玩了。我们把“自我”变成了一个外在的、适合表演和呈现的东西,我们和这个“自我”之间仍然隔着理解的深渊,这种不真诚的混杂也是我们和今日的青年偶像之间永恒的矛盾紧张。我们要求娱乐工业提供好玩和有趣,另一方面又拒绝接受这种“好玩和有趣”,也是一种玩法。

——每个人都是狄德罗笔下的“拉摩的侄儿”。当发现“诚实的灵魂和自我的分裂”是我们身上的两种矛盾冲动时,我们都选择了对整体的混乱和自身进行讥讽嘲笑。这似乎是我们面对社会的伪善和残酷的运转机制时所能想到的唯一道具。

然而,过去的年轻一代对世界曾有怎么的抱负呢?平克·弗洛伊德的经纪人Peter Jenner 曾经说过他们是“最后的希望建造一个新世界的一代人”,1960 年代是最后的对乌托邦抱有幻想的年代,远离药品,远离摇滚,也远离宏大的意识形态战争,唯一的渴望是“成为真实的自己”——在世界灰飞烟灭之前赶紧重建一个世界。

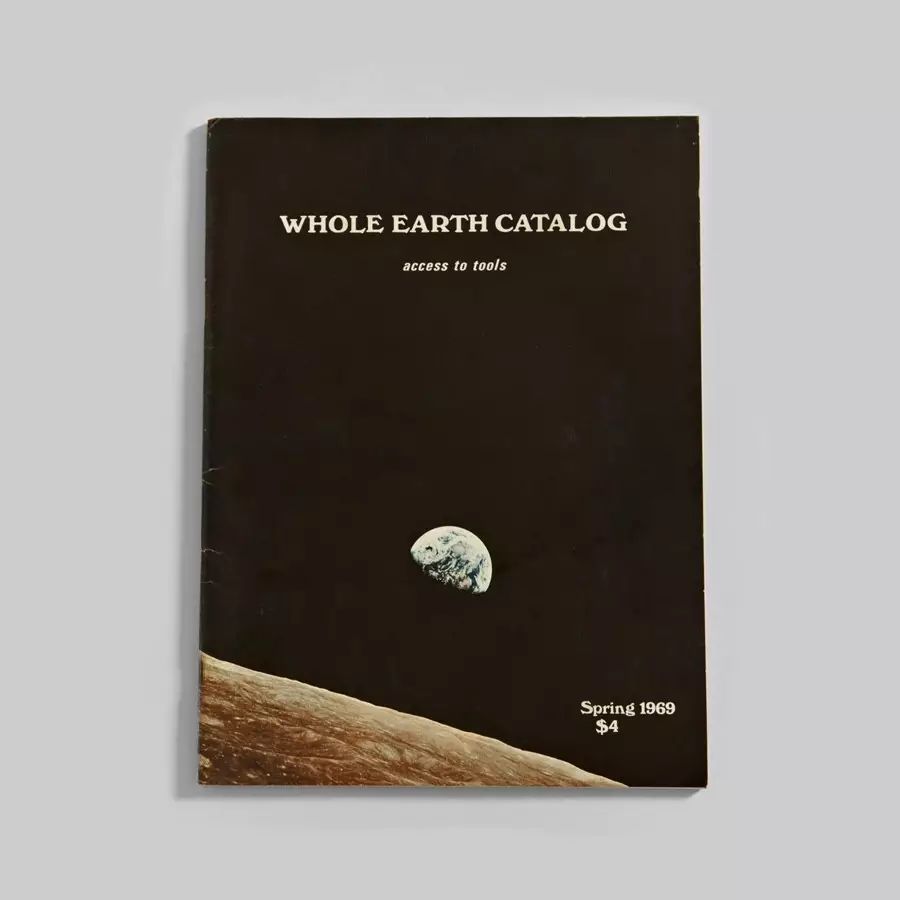

1960 年代硅谷的文化反叛分子(counterculture)也根本没有想到我们今日为速度疯狂的离心世界。属于“垮掉的一代”的 Stewart Brand 创立《全球概览》时,脑子里还是没有忘记“Turn on, tune in, drop out”。信息代替了迷幻药,成为反叛者们叫板“老大哥”的武器。Stewart 所代表的那一代年轻人希望人们拥有信息之后,能够不再被动地被屏幕操控,能不让自己的脑袋被一个数码神经系统主宰。

Stewart Brand 创立的《全球概览》

但后来的故事我们并不陌生:乌托邦的梦想已死,1960年代担心的核恐慌一直没有降临,库布里克的《2001太空漫游》预示了更多恐怖的危机。我们却都记得赫鲁晓夫和尼克松著名的“厨房之争”,尼克松殷勤地向赫鲁晓夫展示了美国时兴的各类家用电器(洗碗机、电动搅拌器等等),他吹嘘这些科技能够帮助降低人们的工作负担,尤其是美国女性的家庭重担。赫鲁晓夫嗤之以鼻,“这就是你们资本主义对待女性的态度”。

是的,处于消费社会的美国人从某种程度上说都是一个资本主义期待、制造的“女性”,“时尚”和“态度”是消费主义共同崇拜的两个上帝。在一个从终极来说要摧毁个性、让所有的厨房都安上洗碗机和电动搅拌器的标准化的时代,个性和真相的重要性都已经变得次要。你只要轻松地服从就好。我们都逃不开华莱士讲的那个可怕的笑话——

两条小鱼在水里游泳,突然碰到一条从对面游来的老鱼向它们点头问好:

“早啊,小伙子们。水里怎样?”

小鱼继续往前游了一会儿,其中一条终于忍不住了,问另一条鱼:

“水是个什么玩意?”

也许我们这个世代的革命规则早就写在作家 Sherry Turkle 在2011年完成的那本书的书名里—— Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other。(《孤独在一起:为什么我们对技术的期待越来越高,对彼此的预期越来越低》)年轻的一代可能甚少有人知道手机最早肩负的功能——最早的手机制造商们竞争的重心在于改进通话质量,让“商务沟通更加高效”;但集体内向型的日本工程师们却让手机具备了文本“输入”(texting)的功能,试图降低电话沟通的频率和必要,让我们进入了一个 texting 替代一切的世代。

© Pawel Kuczynski

尽管全球范围内的工作时间在过去的五十年里基本保持稳定,但所有人的感觉是越来越追不上时间,以及以非人的速度被生产、传播的信息。电子邮件的发明就是让你无论在卧室还是牙医诊所都有机会(义务)开始工作。无止境的进步,在向我们许诺某种自由的同时,吞噬掉我们所有可以“缓慢”或是“空无”下来的时间。当然偶尔会有一些乌托邦的技术举措——比如一些德国的公司开始在周末屏蔽公司的邮件系统,一封在周末抵达的工作邮件只会收到类似这样的回复:“我在休假,现在不能阅读你的邮件。此邮件即将被删除。如果事体重大,请联系***,或者在我周一返回办公室后重新发送”——你看,我们感觉疲惫,却又无从逃避。

“这个世界没有真相,只有众生相。”陌陌在他们 2017 年发布的 tvc 宣传视频里这么宣布。然后以直言不讳在综艺节目里成名的那些年轻人也在这段视频里说,“我唯一的预设就是永远要对自己保持诚实。”

那个死去的乌托邦似乎又在还魂,人们仿佛从这些视频里看到了世界曾经有过的理想主义。特里林在《诚与真》里梳理了真诚(sincerity)的历史,指的是“公开表示的感情和实际的感情之间的一致性”:真诚就是对自我欲望的直言不讳,是对普遍的社会规范的蔑视和弃绝。

而特里林说的“真实”(authenticity)则代表了一种更革命性的能量,真实在于承认、直面自我的真实欲望,甚至在某种程度上知晓我们的欲望和真实也是由社会规定的产物,不再寄希望于一种非人性的英雄梦想,因为“英雄就是看上去像英雄的人,英雄是一个演员,他表演他自身的高贵感”;我们也不会像1960年代那些遭遇价值危机的那代人那样认为,疯狂是健康、是解放、是真实——因为疯狂的背后也是对我们的存在性分裂这个大前提的拒绝。

“别和陌生人说话,别做新鲜事,继续过平常的生活。胆小一点,别好奇,就玩你会的,离冒险远远的,有些事想想就好,没必要改变。待在熟悉的地方,最好待在家里 ,听一样的音乐,见一样的人。重复同样的话题。心思别太活,梦想要实际,不要什么都尝试。就这样活着吧。”陌陌在2014年推出的视频,抨击的就是当下对“真实”最流行的一种逃避方式,本质上和1960年代鼓吹的“疯狂”和“反道德”的犬儒主义也没什么区别。确实,没有什么比面对那个充满欲望、又渴望超越和意义的人生更为艰难的事了。

英文的“人”(person)这个词其实是来自拉丁语的 persona,也有“演员的工作”或者“戏剧角色”的意思。在陌陌最新的广告视频里,出现了姜思达、红花会、郑诗慧、YangFanJame、SNH48,你会发现,这些人都在反抗我们贴给他们的那种类似于“戏剧角色”的标签。

红花会

SNH48

尤其是 SNH48 面对镜头说“我们每个人都不一样”时,我们从他们身上看到的应该不是一种仪式性的“酷”,也不是一种“后反讽世代”的玩世不恭。这些某种意义上和我们关注的领域、趣味、目标都没有交集的陌生人,他们在面对自己,是真实的信仰者 (believer)。

乌 云 装 扮 者

To see behind walls. To draw closer. To find

each other and to feel. That is the purpose of life.

世界、黑色趣味和明亮内心