中国史是一部大人物的史,史书记载者不断为改变自己国家的大人物而自豪。其实,没有默默无言的小人物,他们啥都不是。

现在是个大佬、大牌、大腕霸占新闻的时代,偶有几条小人物、小民的报道都是那么稀奇和古怪:

这不,又有一条报道,说什么农村男子苞米地里跳霹雳舞年入30万。

往前翻,什么老大爷卖馒头月入6万。

还有,外卖小哥月入一万六,买车买房。

……

一条条新闻看得人直咂舌,每月都有这么几条。

何时赚钱像刮风捡得一样了,吾等薪水几千的小民,原来自嘲给国家平均收入拖后腿、扯着蛋了,现在看,岂不是又给劳苦人民拖后腿了。

后来一想,这些新闻原来是逗咱玩呢!

这些报道,与其说凸显什么劳动创业、赚钱致富的主题,不如说是一碗恶毒的鸡汤。

这里,壹权谋君有些话不吐不快!

有个“100个人浓缩了一座超级城市”的网文。

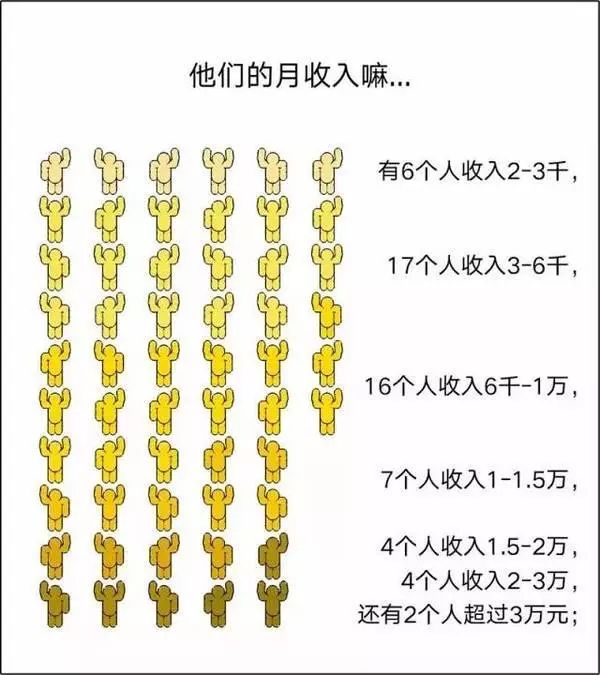

随机找到100个在北京生活的人,月收入超过3万元的2个人,收入2-3万的4个人,收入1-1.5万元7个人,剩下的87个,就都是万元下的了。

其实,这个数据还可以进一步分析,可能最顶端10%人群的收入,比剩下的90%加起来还多。

要不,怎么“富豪排行榜”“富人分布图”里的数据那么吓人呢。

一些分析称,大企业管理人员和基础员工的工资差距,多达几十倍、几百倍甚至高达数千倍的差距。

我们的身边,从餐馆到环卫,从建筑到物流,更多的还是平均收入被拉上去的凡人。

小人物的真实情况是什么呢?

寒冬临近,天还没亮凌晨三四点,就有环卫工出来收拾垃圾筒,一个月下来就三四千;

快递小哥每天忙得头昏脑涨,每天跑到35单上,一个月才赚6千左右,当然双十一可能会多些;

还有送外卖的小伙们,有时路上见电动车一侧翻,人摔在地上,缓上一刻钟又往目的地赶了;

有时超时了,不仅会被扣外卖费还会影响好评,送餐时一句“祝您用餐愉快”,背后多少辛酸;

还有,在建筑工地上、修路工地上,也经常会看到一些农民工稚气未泯的脸庞;

就是在黑暗的煤矿井下,也有不少二十来岁的农家男孩的身影,夹杂在成年的矿工之间……

他们也许没有显赫的地位、威风的权势、光鲜的衣着、伟岸的身材,也许就是卑微至极,淹没到人海中,说不上多好或多惨,但这就是真实的大多数。

这些“小人物”在冷眼与夹缝中求生存,或可以卑微如尘土,却不会扭曲如蛆虫,只会坚韧如青松。

有一个问题是,身子骨硬的还好,但如果这张牌都打完了呢?

几年前报道的一个保定硬汉郑艳良,也是做苦活的。

他用一把钢锯、一把小水果刀、一个裹着毛巾的痒痒挠,在家中床上将自己患怪病的整条右腿锯下,为忍住疼痛他咬掉了四颗槽牙。

有时候,他盯着南屋房檐下那口瓮长久不语。那口瓮里,装着他当初锯下来的右腿。

“什么时候这口气上不来了,这个残废的身体和那截腿骨就一起火化或者一起埋了。”

这个故事有些沉重,有没有乐观些的呢?

有是有,有的聪慧能干,像新闻里的,赚了点小钱,从金字塔底往上爬了几步,但放眼看去离顶还有十万八千里呢!

有个小伙费老力气,找了份不错的工作,觉得自己特牛,突然听说富二代同学创业成功,拿到2000万投资。

“这个社会太不公平了,我苦苦追求的上限,不过是他的起点。”

还有个女孩,好不容易考了个文凭,结果一位当地同学跟她说,“这个学历,其实连敲门砖都算不上,你们要想混出来,要到下一辈人才有可能!”

当然,也有个把小人物,依靠视频网站、电视选秀节目“一夜走红”成为明星。

这如同中了彩票,或者“贫民窟的百万富翁”般成为这个时代的“幸运儿”,变成了一种人间“奇迹”。

可奇迹嘛,也许能复制,但无处可粘贴,很多就仅此一例!

现在,流行一种奋斗、励志、成功的“心灵鸡汤”,好像你随便呼扇下翅膀,就会刮起“逆袭”的风暴。

但真正阶层固化的今天,“强者通吃、弱者靠边”。

很老一个片子,《北京爱情故事》,讲述几个大学同窗毕业后在北京“奋斗”的故事。

北京这个与狼共舞的资本战场,农家子弟石小猛,清醒地知道,无论自己如何努力、奋斗,都不可能与同窗好友“高富帅”站在同一个起跑线上,甚至连入场的机会都没有。

导演有意思的安排了这么一幕。“富二代”程峰恰巧喜欢这个穷小子的女朋友,在石小猛把女友按照“公平交易”的原则出卖给富家公子之后,石小猛获得了参与竞争的“原始资本”。

当然,“富二代”程峰不仅“赢者通吃”,收获爱情、兄弟情义并成为家族企业拿门人,还把凤凰男石小猛打回了原形,踩在脚下。

故事虽然戏剧化,但其间深意值得品味。

不少年轻人带着梦想,冲进了欲望的都市,更多地是埋头于繁重的劳动中。

只是在偶尔的一个休息日,花费下微薄的收入,感受下城市生活的魅力。

走进地铁压缩的罐头,看一条条匆匆走动的沙丁,马路上如蚁的人流,可自己的前程在哪里?看那万家灯火,家又在哪里?

一边是奋斗顶毛用的现实、冰冷的城市丛林,一边是回不去的故乡。

还有主流媒体批评的屌(diao)丝群体,可谁比谁高贵呢?

他们栖身于上一代人从未经历过的网络时代和工业文明,也品尝着城市化带给个体的无助和压力,也遭遇着精神上的迷茫和认同感的缺失……

谁不想成功呢,谁不渴望有车有房,向往陪女神逛街和打情骂俏呢!

可没资源、没人脉、没风口,不喜欢搬砖也得干啊。

在这样一个阶层固化甚至阶层世袭的社会里,屌丝有逆袭翻盘的可能吗?

可能性当然有,但不过是偶然的小概率事件而已。

屌丝也有梦想,偶尔叼着一支烟,似乎未来像吐出去的香烟圈:

YY中的自己有着“主角光环”,触电一般唤醒了体内所有的奋斗细胞,终于在某一天成功逆袭,与“女神”牵手,环游世界,成为新一代青年完美标杆。

还有,幻想自己开始时各种惨、各种穷,被退婚,这时候主角一般会说“莫欺少年穷”,结果当然是逆袭成功。

对当年嫌弃自己的未婚妻各种打脸,这个未婚妻也会下跪求饶,然后主角会很傲骄得说:“对不起,我已经不再爱你了。”

当然,香烟散尽,当睁开眼的那一刻,会发现故事永远只是故事。

那些真真假假的逆袭故事,能暖你一夜的心,却暖不了此生际遇。

有篇关于“越有梦越痛苦”的文章写道:在这样剧烈动荡又希望渺茫的现实中,越是心有梦想而存慧根,想守护着什么的人,越是自绝于这个环境。

小人物们,自己能给予自己最大的坚持,就是尽管逆袭不成功,但要保持真我不变形。

大家都一天盯着人工智能,说不准哪天就有人性了,说什么留给人类的时间不多了,其实劳作者们早就被绑成机器的一部分了!

自古以来,拥有权力、资本的“食肉动物”们,在利益上总是剥夺“食草动物”。

走上台的小人物们,没有谈判的条件,就像站上一部不断加速的机器,不适应就要被甩下来。

虽然《劳动法》规定,劳动者工作时间每日不超过8 小时、平均每周不超过 44 小时。

但不少每天工作在10 小时以上,有的甚至更多,甚至要在危险、有毒、有害的环境中工作的,何其多也,不过是成为流水线上的一个能动的机器。

我们看一段话,“现代的工人只有当他们找到工作的时候才能生存,而且只有当他们的劳动增值资本的时候才能找到工作。”

“由于推广机器和分工,无产者的劳动已经失去了任何独立的性质,工人变成了机器的单纯的附属品,要求他做的只是极其简单、极其单调和极容易学会的操作。因此,花在工人身上的费用,几乎只限于维持工人生活和延续工人后代所必需的生活资料。”

“挤在工厂里的工人群众就像士兵一样被组织起来。他们是产业军的普通士兵,受着各级军士和军官的层层监视。”

“当厂主对工人的剥削告一段落,工人领到了用现钱支付的工资的时候,马上就有资产阶级中的另一部分人——房东、小店主、当铺老板等等向他们扑来。”

这些话谁说的,这么深刻!是不是一种讽刺!

当中国的财富固化后,一部分人继承和享受物质的时候,闲庭信步的从容和放逐自己的资本。

另一部分普通人,只有像机器般找到谋生的位置,然后简单重复过一生,就是出路。

更无奈的是,如果上一代穷,这一代穷,下一代还穷,世世代代穷,祖祖辈辈穷,就叫“代迹传递”。

当然,这些定律并不仅限于工人,还有在公司从事着诸如行政管理、人力资源、市场策划、财务会计、平面设计、质量管理、计算机、文秘文员,甚至新闻记者、出版编辑等职业。

他们共同的特点就是工资偏低,有些仅能拿到3000多元的工资。

为了生计,他们违反生理规律,长时间地像“机械陀螺”一样地工作。

我们说人机器化了,可“人不是铁打的”,机器也需要加油、需要保养,如果过度磨损,就会提前报废!