前段时间的“张云雷事件”,有些人觉得这没什么大不了的。

也有人会觉得相声界“反三俗”,是因为对某些团体的羡慕嫉妒恨。

其实,这更像是一种面对危机的“自救”,毕竟

相声曾经差点因为低俗而被取缔。

如今相声演员都被称为艺术家,被后辈们称为“先生”,某些演员还被粉丝们称为“爷”。但在旧社会相声演员的地位非常低,相声不过是街头的“玩意儿”。

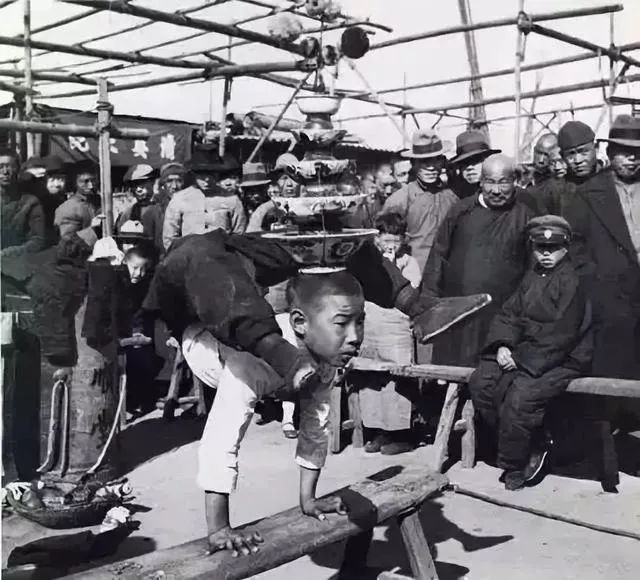

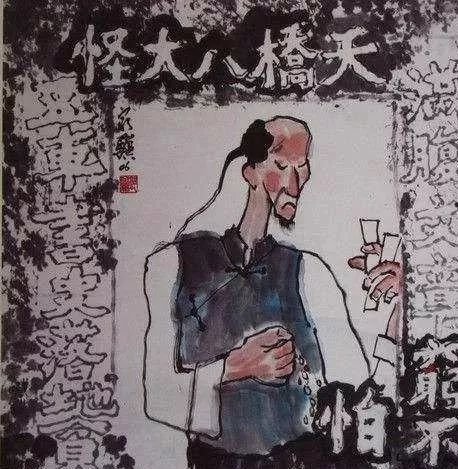

旧社会时的天桥卖艺人

相声演员中的寿字辈、宝字辈甚至是一部分文字辈相声艺人在旧社会都有过撂地画锅的经历。虽然后来走进了相声园子,但动荡的社会环境还是让大多数艺人只能过着勉强糊口的生活,社会地位依旧低下。

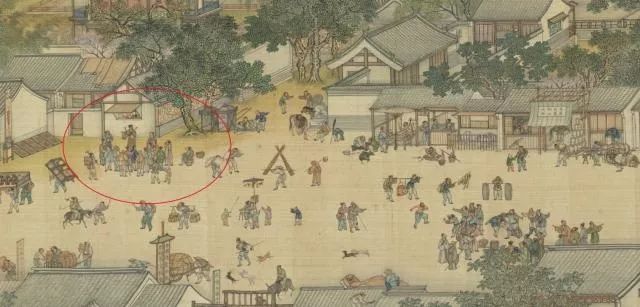

清朝画师描绘的相声艺人

可想而知,相声演员文化水平也不高,其中不少人都是文盲或是半文盲。

街头卖艺,为了吸引观众,自然不免要说些粗口、脏口、荤段子。

新中国成立后,

原来的“耍贫嘴”、“骂大会”的生意人变成了文艺工作者

,但很多演员还说着未经整理的传统相声,演出中陈旧低俗的气味浓重,演员口沫横飞、五官挪位的江湖气也没有改变。

这与当时整个社会的氛围格格不入。

有一次,两位演唱“拆唱八角鼓”的演员在白纸坊印刷厂礼堂,演出前使用相声《反正话》垫场,用谩骂博取笑料。如:楚霸王,王八杵;孙猴子,猴孙子等,

结果被观众轰下台去。

就是在行业内,大家也都觉得相声上不得台面。

曲艺工作者

谢纯一在《我对于“相声”前途的展望》一文中说:

由于各段子的胡说八道,相沿的相声流品日下,多半是演员们为迎合一般小市民的低级趣味,于是形成了撒泼,骂大街,父子玩笑,甚至祖宗奶奶的胡骂一气,不但没有技术上的价值,相反的成了社会上的垢病。倘若有人说“听相声去”,就有人批评他“低级”,尤其是演员们自己还常说“相声就是无招对的瞎说”,又有各学校里对学生有过禁听相声的告诫,那时候相声这门玩意儿,简直的成了洪水猛兽了,就是我本人原是曲词编作者,可是我也瞧不起相声。

1949年11月,戏曲讲习班的主持人在散会做小结说:

文艺界哪个部门都好办,像京剧、评剧、鼓词不是都有新节目了吗?唯独相声,那里边除了低级、庸俗、拿父母抓捧哏,就是讽刺、挖苦劳动人民。它的前途哇……唉!

这一声“唉”,让大家意识到

相声的确

到了

生死存亡的关键时

刻,

摆脱危机,推陈出新,是相声的唯一出路。

1949年12月底,当得知老舍已由美国回到北京后,侯宝林、刘德智、罗荣寿、于世德马上到老舍下榻的北京饭店拜访。

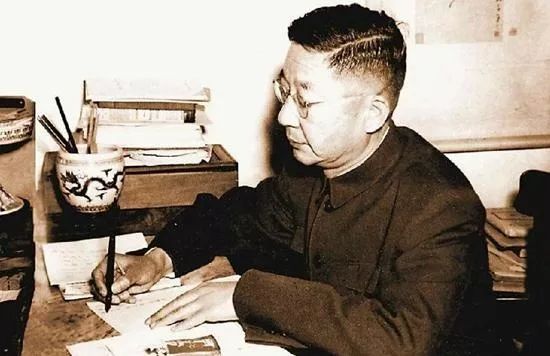

两个小时的时间里,老舍不停地给相声演员打气,并允诺让相声演员拿相声段子过来,“我给改改,先蹚蹚道儿,改出几段大家先演着” 。

老舍先生给相声演员打气

这次拜访为后人津津乐道,在当时也具有重要意义。

拜访的第二天,《人民日报》就发表了《相声艺人访老舍》的消息。

1950年1月19日,在进步文人老舍、吴晓玲、罗常培、吕叔湘、王亚平等人的鼎立支持和北京曲艺工会的协助下,由孙玉奎、侯宝林、刘德智、侯一尘、高德亮、罗荣寿、高凤山、佟大方、全常保、常宝霆、于世德十一人发起的

北京相声改进小组在前门箭楼上成立。

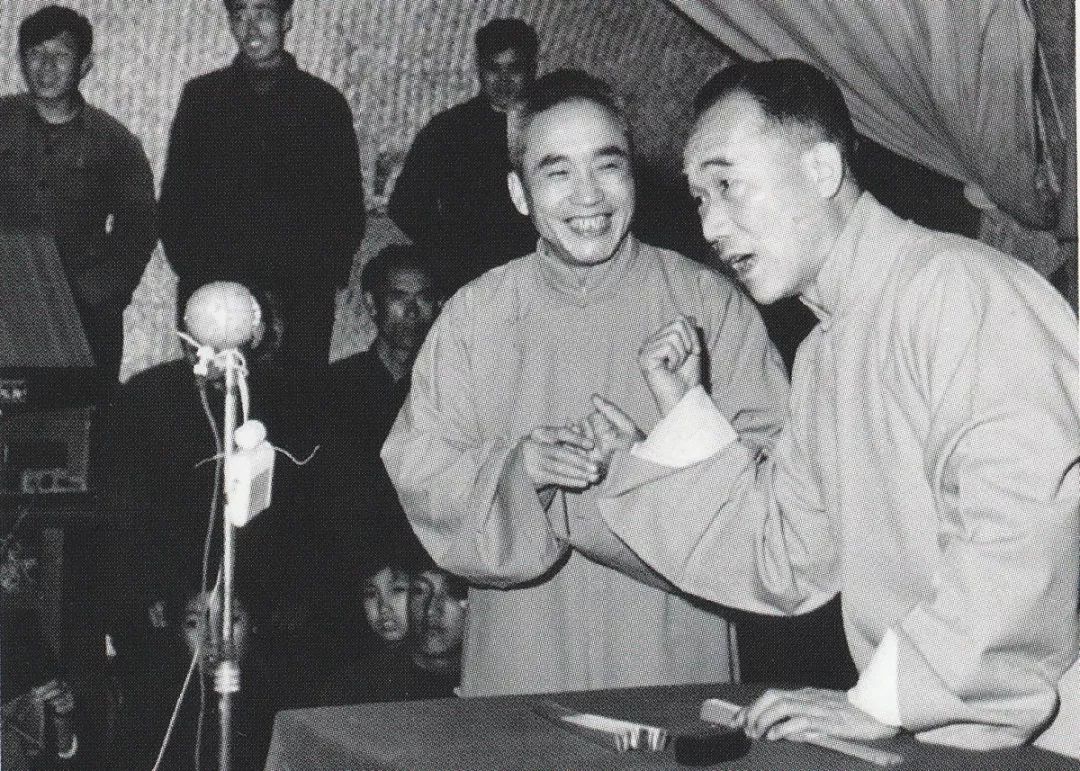

田立禾先生和侯宝林先生

相声改进小组在成立之初制定了三大举措,对整个相声行业产生了深刻影响。

新相声大会一改过去园子里零打钱的旧模式,观众凭票入场,

让演员收入有了保障,生活条件也有了明显改善。

紧接着利用相声大会所得的部分收入,开办了识字班,组织演员们学习文化,扫除文盲。毕竟这些走旧社会走过来的老艺人们大多都是文盲或半文盲,当初学相声时也是口传心授,

不识字、不会写字成为相声艺人创作和提升的阻碍。

除此之外,在相声段子内容上也做了大刀阔斧的改革,

不仅摒弃掉旧社会江湖艺人的吊坎儿春典,还将传统段子中的臭活、荤口、伦理哏加以修改净化,

使之成为雅俗共赏的作品。

为了进一步提炼传统段子,提升相声演员创编新节目的能力,相声改进小组邀请老舍先生担任顾问指导。

侯宝林先生和郭全宝先生表演新相声

在老舍先生的帮助下,相声改进小组对《文章会》、《菜单子》、《地理图》、《铃铛谱》等近百段传统相声做了细致的修改整理,

现如今我们听到的老先生留下的来音频资料绝大多数也都是经过整理后的版本

。不仅内容上更加文明,表演上也更为紧凑合理。

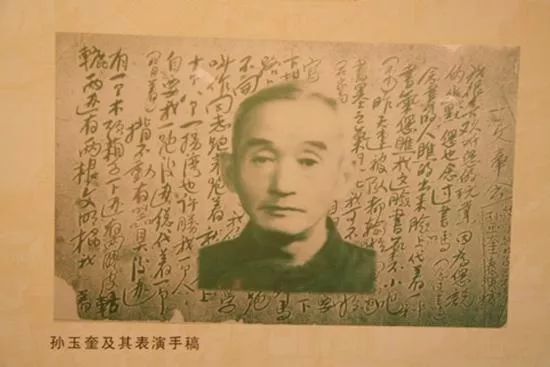

改进小组的组长孙玉奎还主导整理了一大批传统相声,将过去停留在口耳相传的相声段子落到书面编撰成册,成为供后辈艺人参考学习的资料。

孙玉奎先生手稿

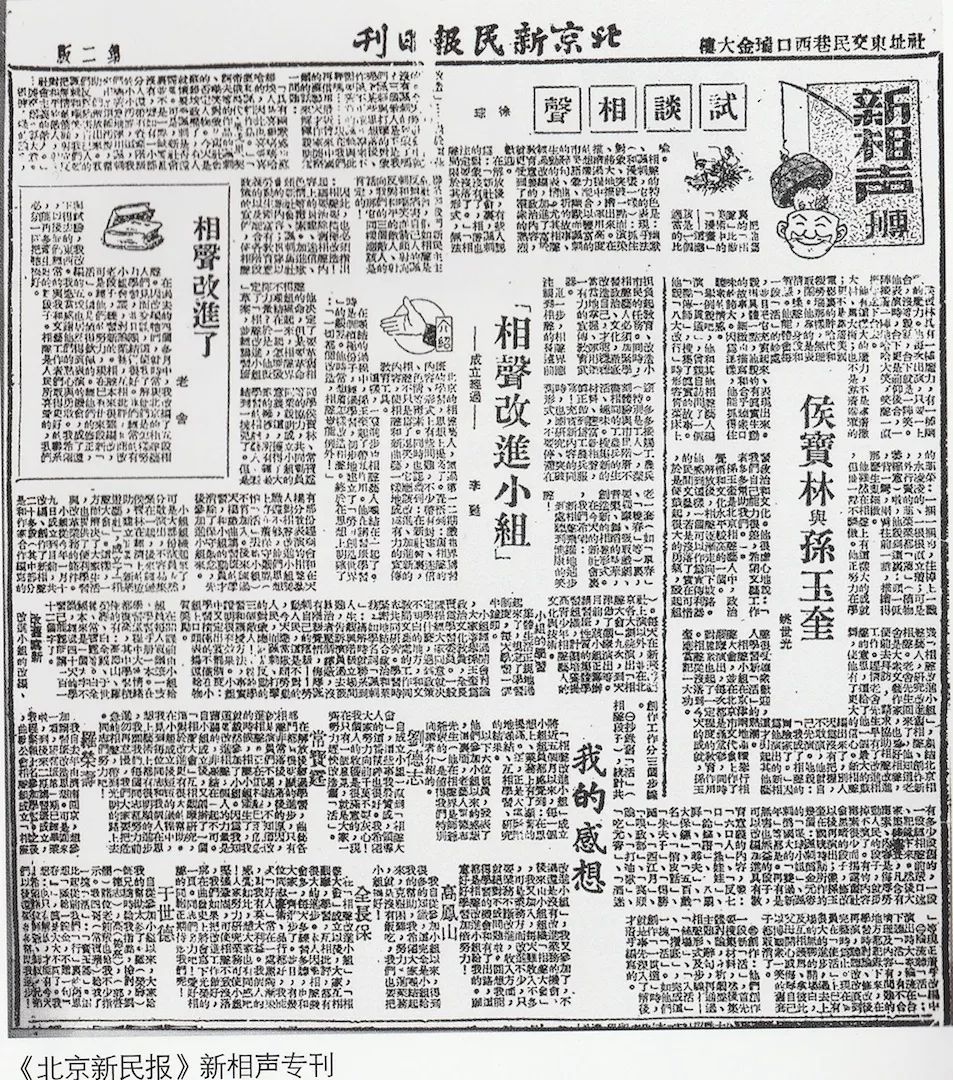

1951年3月到7月,相声改进小组出版了四本以《新相声》冠名的作品集,其中包括《婚姻与迷信》、《假博士》、《思想改造》、《大破一贯道》等名篇。

1952年,民营公助的北京市曲艺工作团正式成立,相声改进小组的成员参加到曲艺团三团后,小组完成了自己的历史使命,自动取消。

虽然相声改进小组从成立到解散前后仅有两年多时间,但它的存在却对相声界及相声从业者产生了深远影响,也时刻提醒着后辈相声艺人不可把扫进历史垃圾堆的糟粕再捡回来。

其实,无论是在新中国成立前后,

真正能够成为大师的相声演员,从来也不是靠低俗成名的。

天桥八大怪之一的朱绍文先生“俗不伤雅”

朱绍文和焦德海的特点是“俗不伤雅”,“没有粗蠢刺耳难听的言词”;

张杰尧,“强调相声表演应当不俗不土,不温不火,力避低级趣味”;

张寿臣在新中国成立后,“创作、改编相声段子,注意提高思想性”;

马三立追求的也是“朴实自然” ……

今天时代在进步,有人却在倒退着走路,是该提醒提醒他们了。