如果有一天,孩子对你说:

“妈妈,我不想去上学了”

,你会如何应对?

大多数父母第一反应肯定是“不行”吧!

《城南旧事》中的主人公英子,在上学的时候喜欢赖床。

一个下大雨的早晨,联想到不舒服的上学场景,她竟有勇气赖在床上不起来,跟妈妈撒娇:

“妈,今天晚了

,我就不去上学了吧?”

显然,妈妈做不了爸爸的主。英子赖床的后果是:被一向严格的爸爸抄起鸡毛掸子,从床头打到床角,从床上打到床下,外面的雨声混合着她的哭声……最后还是冒着大雨上学去了。

这事若是放到今天,遇上急脾气的妈妈,先会脱口而出:

“不行,快起!”

早晨时间原本就紧,哪里容得孩子在这墨迹,如果这时候孩子还不肯起床,免不了挨一通胖揍,最后哭哭啼啼,还得去上学。

遇上好脾气的妈妈,不免一番“唐僧式”说教:

“不上幼儿园怎么行呢,小朋友每天都要上幼儿园的。”

“宝贝,不上学不行啊,老师会批评你的。”

“你看这样好不好,你起来上学,周末妈妈带你去买那个玩具”

……

可这次买玩具满足了他,下次他还想要别的来跟你讨价还价。

长此以往, 你会发现欠孩子的

“债”越来越多……

又或许这小不点撒娇、卖萌、装可怜技能并用,大大的眼睛中再噙点泪水,当妈的心立刻柔软如一滩春水:“好吧,宝贝,那今天就休息一天,妈妈给你老师打电话。”

但这样你会在孩子面前变得没有原则,也会让孩子知道只要撒娇哭闹,就会得到满足。

显然,这些都不

是最佳处理方式。

前几天,我偶然看了一本书——

《今天,我可以不上学吗?》

书中的妈妈同样遇到了这个棘手的问题,然而她的回答和做法相当机智,最后孩子竟然开开心心的上学去了!我们来看看这位妈妈是怎么完美解决的。

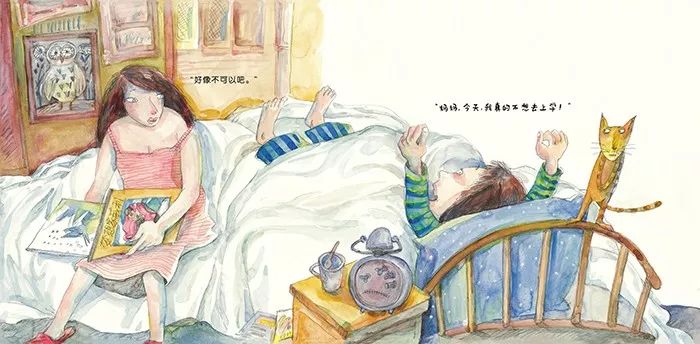

清晨,小主人公直接了当提出:“妈妈,今天我可以不上学么?”

书中的妈妈怎么说的呢?

“好像不可以吧。”余下便无多话,继续收拾整理。

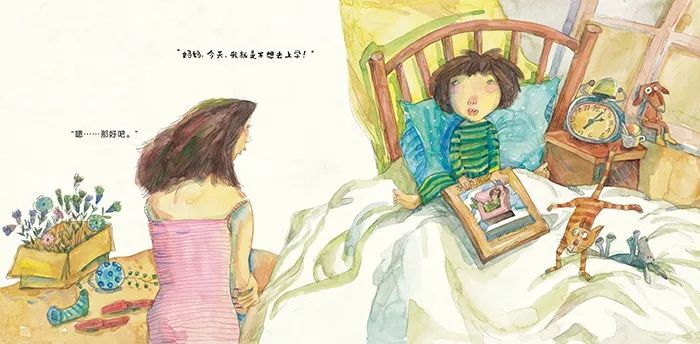

“妈妈,今天我真的不想去上学。”孩子继续坚定地表达自己的想法。

“嗯……那好吧。”

没有指责,没有评判,妈妈竟然接纳了孩子不合理的要求。接下来,妈妈以半旁观半参与的方式,

陪伴并引导着孩子。

“不上学,你准备干嘛呢?”

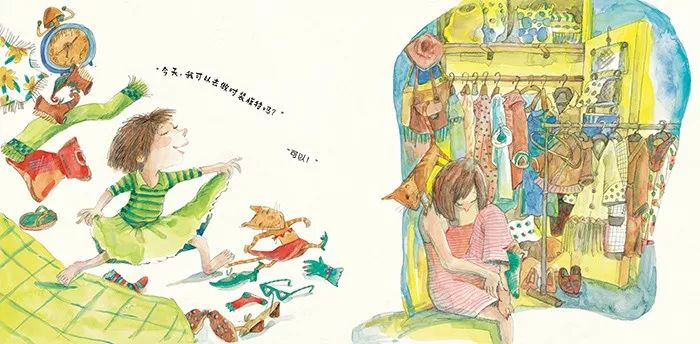

“今天,我可以去做时装模特吗?”

“可以。”

“今天,我可以去潜水吗?”

“可以。”

“今天,我可以像公主一样慢慢的享用很多很多种早点吗?”

“可以。”

“今天,我可以飞到很高很高的天上去吗?”

“可以。”

小姑娘向妈妈发问,妈妈全然接纳。

书看下来,我惊奇的发现,

虽然小姑娘仿佛在不着边际的提着要求和想象,但她的各种想象都没有离开配合上学这条主线。

“收拾好了,可以一起走了。”此时小姑娘已经满脸带笑背着书包准备和妈妈出门了。

“我去上班了。”妈妈笑着说。

“我去上学了。”

孩子回应着。

就这样母女二人一起,高高兴兴踏上了出发的路。

真的很神奇,

妈妈没有指责,没有说教,不凶不吼,全然接纳孩子的想法和感受,认同孩子的幻想。

当感受被看见和接纳,孩子在穿衣、洗脸、吃饭时进行了自己天马行空的想象,幻想结束又快快乐乐地按时上学了。

这样,妈妈借此机会了解到孩子想做时装模特、想潜水、想悠然的吃早餐、想飞到高高的天空上的各种奇思妙想和愿望,多么美好。

其实,

遇到一些孩子的不合理要求时,不要焦虑,而要尽量用巧妙的方式引导孩子,

给孩子打开想像世界的空间。

人本主义心理学创始人卡尔·罗杰斯说过:要相信一个人想要被主流社会价值认可的天然倾向。如果不被过多干涉和限制,孩子会选择向主流社会所认可的价值方向发展。

如果父母把决定权交给孩子,孩子都有解决自己问题的能力的。