1922年进入京都大学文学部史学科学习的宫崎市定,不仅继承了内藤湖南扎实的中国史学功底及中国史分期学说,更受到了桑原骘藏、矢野仁一、羽田亨等人东洋史学及世界史学这一广阔视野的熏陶,研究领域涉及中国史、中亚西亚史、日本史及欧洲史。宫崎广阔的史学视野表现在其几乎所有的著作之中,而基于东西交通史的立场来认识人类社会的发展历史,及所谓“东西交通视野”的运用和实践,主要集中在收入《宫崎市定亚洲史论考》的各篇(种)中。

一

宫崎市定(1901—1995年)是20世纪日本最具代表性的历史学家,其研究领域之广,是同时代学者无可企及的。关于其生平及研究历程的中文介绍,可见韩昇教授贤伉俪《九品官人法研究》中译本前言《宫崎市定和〈九品官人法研究〉》(中华书局,2008年)。同时,韩昇教授贤伉俪还编译了《宫崎市定著作年表》,附于《九品官人法研究》中译本之后,为我们全面了解宫崎市定的史学成就提供了完整的信息。

宫崎市定一生著作等身,《宫崎市定全集》(岩波书店,1991—1994年)共计25卷,按专题收录了他一生的大部分著作。宫崎市定的著作被译成中文其实很早,商务印书馆在上世纪60年代前期,陆续出版了刘永新、韩润棠译《东洋朴素主义的民族和文明主义的社会》(1962年)、中国科学院历史研究所翻译组编译《宫崎市定论文选集》上卷(1963年)和《宫崎市定论文选集》下卷(1965年)。前者是宫崎市定1940年出版的单行本;后者是翻译组选译的宫崎市定论文及书序,两卷共计26篇。但以上两种译著均为“内部读物”,且当时对宫崎市定的定位是“反动透顶的‘东洋史学家’”,翻译其著作的目的也在于“剥开他的‘画皮’”(《宫崎市定论文选集》上卷前言),因此两种译著的出版,对中国的学术研究似乎并未产生太大的影响。然而可以想见,在上世纪50年代末60年代初那种极度贫困的年代,历史研究的核心部门组织人力翻译宫崎市定的论著,供研究人员参考,其目的绝不是为了剥开这位“反动透顶”的学者的“画皮”那么简单。

上世纪80年代以后,中国的学术研究逐渐步入正轨,借鉴和利用国外研究成果的风气也日盛一日。刘俊文教授组织翻译了10卷本《日本学者研究中国史论著选译》(中华书局,1992年),其中收录了宫崎市定的代表性论文8篇。此后的译著,据笔者管见则有前述韩昇教授贤伉俪所译的单行本《九品官人法研究》和孙晓莹译《雍正帝——中国的独裁君主》(社会科学文献出版社,2016年)。

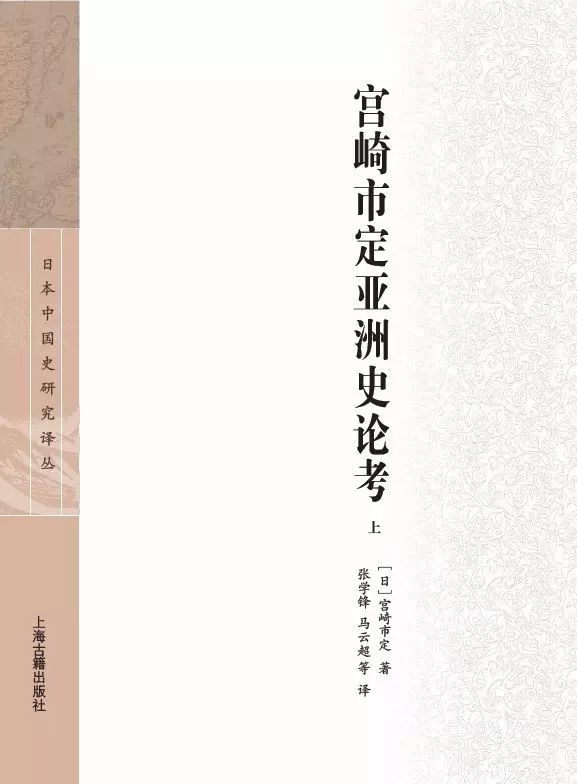

这次翻译出版的《宫崎市定亚洲史论考》,原著于1976年春由朝日新闻社出版。全书共分三卷,上卷为概说编,中卷为古代·中世编,下卷为近世编。看到该书上卷《前言》第一句话“这一本冠以我姓名的《亚洲史论考》”时,读者或许会觉得有些诧异。据京都大学名誉教授、本书中译本《序》作者砺波护先生介绍,其实,当时朝日新闻社出版局的山田新之助最早的提案是编集出版《宫崎市定全集》,但宫崎觉得自己今后的研究活动还能持续相当长的一段时间,《全集》的出版至少应该是10年以后的事,因此希望能将已经绝版了的单行本和之前所编论文集中尚未收录的学术论文进行选编集结,于是就有了冠以作者姓名的《宫崎市定亚洲史论考》一书的出版发行。但不知从什么时候开始,宫崎市定的姓名被省略,《亚洲史论考》成了该书的通用名。

收入《宫崎市定亚洲史论考》的小型单行本和论文共计46篇(种)。其中,商务印书馆出版的《宫崎市定论文选集》上下两册及中华书局出版的《日本学者研究中国史论著选译》各卷已译出的篇目计有11篇(种),加上刘永新、韩润棠译《东洋朴素主义的民族和文明主义的社会》和孙晓莹译《雍正帝——中国的独裁君主》,共计13篇(种)。考虑到时代和语境的变迁,并力求译文的准确性,上述既有的13篇(种)中译本,在本次译著时没有就此录入,而是重新进行了翻译。

二

关于《宫崎市定亚洲史论考》原著的编辑出版,宫崎本人在各卷的《前言》和下卷最后的《跋》中已经写得比较清楚。当初促成《宫崎市定亚洲史论考》出版发行的“接生婆”之一(《宫崎市定亚洲史论考》下卷《跋》)的砺波护先生,特地为这次该书中译本的出版撰写了序言,对该著的编集过程及学术成就做出了详细说明。

以京都大学为舞台的日本东洋史研究会,在第一代会长羽田亨(1882—1955年)逝世后,宫崎成为第二代会长。在继续编辑发行学术季刊《东洋史研究》外,宫崎还积极组织编辑出版“东洋史研究丛刊”系列丛书,丛书的第一种就是宫崎本人的《九品官人法研究——科举前史》(东洋史学会,1956年)。次年,宫崎开始集结出版自己的四卷本论文集《亚洲史研究》,第一卷首先收录了他1940年以前发表的早期论文。宫崎在集结自己单行以外的学术论文时,将论文集命名为《亚洲史研究》,可见从这个时候开始,就意识鲜明地与传统的“东洋史学”之间保持了一定的距离。在《亚洲史研究》第一卷《绪言》的最后,宫崎这样写道:

本书名为《亚洲史研究》,但对现时的我而言,仍是一个力难所及的题目,因为要把自己的研究范围扩展到亚洲的所有地区,还有待于遥远的将来。但是,按我长期以来的主张,“亚洲史”这个名称,实际上是一个不够完整的标题。历史必须是世界史。事实上,我的研究一直都是在世界史的框架下展开的,从来没有脱离过世界史的发展体系来孤立地考察个别史实。从这个意义上说,不管研究对象是什么,我都希望将之视为世界史研究。因此,《亚洲史研究》这个书名,对我来说,既是夸大之词,同时也是谦逊之词,这一点希望读者赐予谅察。

这是宫崎的真实想法。1959年刊行的《亚洲史研究》第二卷收录了其1944年之前发表的学术论文,1963年刊行的《亚洲史研究》第三卷收录了其1950年之前发表的学术论文,1964年刊行的《亚洲史研究》第四卷收录了其1955年之前发表的学术论文。十余年后出版发行的《宫崎市定亚洲史论考》,上卷概说编收录了其已经绝版的单行本六种,而中、下卷中则按时代先后集结了《亚洲史研究》四卷本中未收录的1956年以后陆续发表的学术论文。

在《亚洲史研究》刊行之际,曾经的京都大学同事、中国文学史研究的泰斗吉川幸次郎写下了这样的推介词:

宫崎市定博士是一位基于良心和自信之上充满视野和气魄的历史学家。初入学林便涉猎广博。“起家”之学为宋史研究。与宋代相关的杂笔、援引,多如散沙,然未经博士之眼者鲜。绝不为引用而引用,所有史料都在为构筑立体的框架而作用。中世纪史研究的重要业绩《九品官人法研究》,通过对数百人物补任的探讨,解开了贵族政治的秘密。人性中恶的一面,有时会留下阴影,因此,历史学家的良心,就是不停留在文献的表面。涉猎广博,就是不跼蹐于东洋史的专业范畴。正因为如此,博士独具慧眼,指出欧洲、中国、波斯·伊斯兰这三个世界分别存在着共通的文艺复兴现象。高论激起的波浪,开启了后来者的思路。博士自言:“能够判断研究真正价值的,唯有后来者。”我倒是觉得,博士真正的志向,不仅在于同行后学,也不仅在于像我这样专业相近的非历史学家,而在于向所有的人叙述历史,提出问题供人们思考。博士的文章,就像法国推理小说那样,流利畅达。

吉川为写这段推介词,熟读了宫崎《亚洲史研究》四卷本的全文,用短短的文字,非常完美地介绍了本书的内容和成就。今天我们同样可以用吉川幸次郎的推介语,来评价作为《亚洲史研究》续集的《宫崎市定亚洲史论考》。

三

- 1935年的宫崎市定 -

正像宫崎本人在《亚洲史研究》第一卷及吉川幸次郎推介词中所见到的那样,宫崎市定的“主业”虽然是以中国历史为中心的“东洋史学”,但其视野确是亚洲史甚至是世界史的。

“流经日本桥下的水,与泰晤士河相通;江户汉子吸进去的空气,有巴黎姑娘呼出来的气息;柏林墙的问题,与朝鲜的三八线在本质上是一致的。在学术研究中,要想理解世界历史,那么,最终的关键似乎正藏匿在东洋史中。如果想真正探究西洋史的意义,那么,对东洋的理解则必不可少。”这是宫崎1950年为自己的著作《东洋的近世》所撰“前言”的开篇。生活在冷战时期的学者,意识到“柏林墙”与“三八线”的关联似乎并不难,然而,土生土长的“江户汉子”吸进去的空气中,怎么可能会有金发碧眼的“巴黎姑娘”呼出来的气息!但,这就是宫崎的史学视野。“江户汉子”与“巴黎姑娘”只是一个隐喻,但就像“柏林墙”与“三八线”所明示的那样,纵贯东西,即站在世界史的立场上,用世界史的眼光来理解东洋史,同时通过对东洋史的理解来探究西洋史的意义,是宫崎史学中最具特色的一点。

1922年进入京都大学文学部史学科学习的宫崎市定,不仅继承了内藤湖南扎实的中国史学功底及中国史分期学说,更受到了桑原骘藏、矢野仁一、羽田亨等人东洋史学及世界史学这一广阔视野的熏陶,研究领域涉及中国史、中亚西亚史、日本史及欧洲史。宫崎广阔的史学视野表现在其几乎所有的著作之中,而基于东西交通史的立场来认识人类社会的发展历史,及所谓“东西交通视野”的运用和实践,主要集中在收入《宫崎市定亚洲史论考》的各篇(种)中。

宫崎的研究领域虽属东洋史学,主要研究对象是中国历史,但其在研究中时时观照其他文明、展开对比研究的手法非常令人瞩目。如其在1965年初版的《东洋的古代》一文的《前言》中说:

我研究的出发点,是力图站在世界史的高度,有意识或无意识地将中国古代的文化、社会与欧洲、西亚的文化、社会进行比较研究;还有,正如希腊文化、拉丁文化为欧洲人所共有一样,中国的文化和社会组织,并不只为中国所独有,而见于整个东亚世界。因此,本研究虽然实际内容是中国,但与此前研究近世和中世时一样,我还是使用了“东洋”一词。

又如,在初版于1940年的《东洋朴素主义的民族与文明主义的社会》中谈到中国历史上首个大帝国秦王朝时说:

秦王朝是中国历史上最早的巨大帝国。周王朝最强盛的时期,虽然能够号令中原,但其能控制的区域亦仅限于今河南省及其周围地区,不过是秦王朝的数分之一,而秦朝却已经控制了今中国本土十八省的大部分区域。与西方古代历史的比较也颇有趣味。波斯大流士大王统一古代东方诸国是公元前518年,比秦始皇约早300年;亚历山大大帝率兵东征,灭亡波斯帝国是公元前330年,比秦始皇早约100年;迫于亚历山大大帝东征的压力,应运而生的印度孔雀王朝阿育王南征北战,将帝国的版图推向了空前,这一年是公元前261年,比秦始皇统一中国早约40年。……其实,在统一以后帝国的统治方策上,秦王朝所采用的手段也与西方如出一辙,东西方表现出了惊人的一致。秦始皇统一天下以后,为了让皇帝的威严光被万民,他多次巡幸,每到一处,都要刻石记功,训导百姓,以垂后世。并以都城咸阳为中心,向四方建设驰道,这些重要的军事通道确保了中央与地方的密切联系。同时统一了全国的度量衡、文字及货币。自波斯大流士大王以来,凡是强权君主,在征服各国以后,都会采用几乎同样的手段,确保统一国家的正常运作。不过,向来归功于秦始皇的郡县制度,虽然貌似波斯帝国设省置总督的州长制(指古波斯帝国的satrap——笔者注),却并非始于秦始皇,早在战国时期各国内部就已经实行,秦始皇只是消除了七国的国界,在帝国疆域内统一推行而已,结果天下便分为了三十六郡。

从上引两个段落中频繁出现的中国、东洋、欧洲、西亚、波斯帝国、孔雀王朝、希腊文化、拉丁文化、大流士、亚历山大、阿育王、总督州长制、郡县制等名词中,我们已经可以感受到了宫崎史学的视野,即世界史的高度。

在宫崎看来,人类的文化因交通而发达。在《东洋的近世》篇首《世界与东洋的交通》中开宗明义:“居住在北极的爱斯基摩人,以及南非、澳洲的土著居民,他们的文化都不繁荣。这并不是因为这些地方的自然资源贫乏,而在于他们远离世界交通的大动脉,被人类的进步所遗忘。人类的文化,说到底是人类全体合作的产物。某个地方的发明,因为交通,成为全人类的共同财富。受到刺激的其他地方,往往又能作出更新的发明。人类文化的发展,虽然有时也会出现一些波折,但总体上是不停向前发展的,这只要看一下纸、火药、罗盘等发明的传播路线便可一目了然。然而,与世界交通疏远的地区,其居民无法均沾人类文化所带来的利益,反而因为文化差距的日益加大,他们在意识上更加抗拒外来文化,从而进一步加深了自身社会的封闭性,与外界的交流变得越发困难。”因此,宫崎认为一个地区的文化发展水平与交通的流量成正比,文化的发达不用说是需要舞台的,条条大路通长安,这就是贯穿东洋古代和中世纪的一般现象。

具体到今天重新热议的海陆丝绸之路问题,宫崎在上引《世界与东洋的交通》中,对其意义即作出了深刻的理解,我们举两例来说明。

第一,关于陆上丝绸之路。宫崎作如下说:从秦汉统一到唐代,中国的都城主要设在长安,间或设在洛阳。长安位于今陕西省的渭水盆地,自古以来,盆地周围的分水岭上就设有四个关口,防御外敌的入侵。所谓的“关中”之地,所恃的是天然的山河之险。此外,还可以找出交通上的理由。当时,世界性的交通干线,通过今新疆天山南路的孔道,贯穿着东亚和西亚,长安则是控扼从西方延伸而来的交通路线进入中国东部大平原的关口。也就是说,长安是对西方贸易的陆港,中国的特色商品首先积聚在这里,然后卖到西方商人的手中,同时,外国进来的商品也在这里卸货,然后转卖到全国各地。

不仅如此,宫崎还关注到陆上丝绸之路的东延。“这条横断亚洲大陆的交通路线,从长安伸向更远的东方,经过洛阳,沿黄河出渤海湾,沿中国东北和朝鲜海岸,到达日本的九州北岸。日本民族一开始就充分利用这条交通路线,与大陆之间展开了贸易。”宫崎在几乎70年前,就认识到了丝绸之路不仅仅是起点于长安通往西方的交通路线,而是贯穿亚欧大陆东西向的交通大动脉。

第二,关于海上丝绸之路及南北大运河。宫崎主要是通过探讨隋唐大运河的世界史意义作为切入点展开的。宫崎说:连接东亚和西亚的交通路线,除上述贯穿北方的陆路外,还有南方的海上航路。中国沿海的航路,按理可以通往任何地方,但实际上由于长江口以北的沿海缺乏良港,因此长期以来未见有所发展。长江以南的浙江、福建沿海,海岸线比较曲折,可以找到抵挡风波的港湾,并且时有运送大军的记载,从古代开始就在一定程度上加以了利用。但大规模的海上交通,则是以广东为起点的南海航路。从广东出发,趁着冬季贸易风的航船,途中在占城沿岸停靠,取得燃料、饮水和粮食的补给,再一路南下,自然可以到达马来半岛的南端新加坡一带。从新加坡开始,航路分为两条,转往东南,则经爪哇可以到达香料诸岛。很多中国商船以爪哇为终点,满足于从爪哇人那儿购得商品。从新加坡转而往西,出印度洋,横渡孟加拉湾,可以到达锡兰岛。中国商船大多在此与印度、波斯及阿拉伯商人交易大宗货物,然后折回,继续往前到达波斯湾口的商船非常罕见。流入波斯湾的有两条大河,底格里斯河和幼发拉底河,溯两河而上,就能与北方的陆路大干线交会。幼发拉底河的西岸就是叙利亚,这里面临地中海,从海岸的任何一个地方都可以出航欧洲。

这样,贯穿亚洲东西的南北海陆两大交通路线,其西端在西亚的叙利亚附近会合,但东端就没有这么简单了,这是由中国的地形决定的。尽管中国拥有广阔的平原,但其主要的河流均为东西流向,这有利于东西之间的交通,但南北的交通却受到阻碍。但隋炀帝对南北运河的大规模整治,使之成为沟通南北的系统性水路网络,北自白河,贯通了黄河、淮河、长江,直达南方的钱塘江口。

站在世界史的立场上来看,宫崎认为,隋炀帝留下的遗产大运河对后世的恩惠,当然就不应该只从中国历史的角度评价它,它在促进中国内部交通的同时,还将横断亚洲的南北海陆两大干线的东端贯通了起来,这是一项具有世界史意义的伟大事业。正是因为大运河的开通,从此,从长安出发沿黄河而下先达开封,在这里换乘进入运河,可直达钱塘江口杭州,再沿浙江、福建海岸南下,不必冒太大的危险就可以到达广东。中国从此不再是东西交通路线终点的死胡同,而成为世界循环交通路线中的一环。在大运河开始发挥作用的唐代,西方的阿拉伯人、波斯人的目的地不再是单纯的长安或广东,他们来到长江与运河交汇处的扬州,在这里建立起了繁华的居住地,从事商业活动,人数据称有数千人之多。当然,宫崎在强调大运河的世界史意义时,并无意看轻它给中国带来的影响,他认为受大运河影响最大的,不用说是中国自己。

在《东洋的近世》结语中,宫崎再次强调:交通在历史上的意义,不止是把两者联系在一起,交通不是一种仪礼,而是两个用皮带连接在一起的齿轮,一边转动,另一边也会同时转动。把世界上的人类看成是同一种有机的生物,这样或许更加恰当。这种生物在世界各处都能扎根,在一处吸收到的养分,可以马上循环到别的地方。在东洋所吸取的养分,结集到了欧洲,在这里成为推动工业革命和政治革命的动力。用长远的历史眼光去看,这个养分一定会再度成为新的活力,渗透到整个世界,这个日子一定会来临。

在具体问题的探讨上,例如,西亚青铜文明对中国文明的起源及对殷周青铜文化的影响、起源于美索不达米亚的铁器文明,对中国“都市国家”的衰微及中央集权的“大领土国家”成长的影响、汉武帝的辽东经营对东方朝鲜半岛和日本列岛走向文明的影响,等等。又如,在探讨十字军东征问题时,宫崎花费大量篇幅探讨的是东西方之间的人和物的流动问题:从十一二世纪中国宋王朝时期的国际关系、交通线路,到土耳其塞尔柱王朝的鼎盛;从中国经济的景气、科学技术的发展,到西亚资源的枯竭及普遍存在的银荒;从土耳其人的西迁,到西辽的建立再到蒙古的崛起,等等。而进入西亚内地的土耳其人,宗教上完全伊斯兰化,当他们前进到小亚细亚并与东罗马帝国统治下的基督教徒发生冲突时,凭借武力上的自信对基督徒发起攻击。长期以来处于平静安眠状态的伊斯兰“圣战”意识被急遽唤醒,而惊恐退缩的东罗马帝国只能以同样的圣战来对抗圣战,向罗马教皇请求援助,从而引发的旷日持久的战争便是所谓的“十字军东征”。以上提及的所有历史事件,无一不是沿着这条东西交通要道展开的,而且,十字军东征引发的世界历史的种种波动,又大大促进了这条交通线路的发达。宫崎甚至断言,蒙古的兴起,也是土耳其人西迁所引发的波动之一,正是因为十字军东征开辟出来的交通路线,使得蒙古的西征变得更加容易。

四

宫崎市定是东洋史学者,其研究的中心是中国历史。然而,在其等身的成果中,虽然最基本的内容是对中国历史的思考,但从其最重要的论文集《宫崎市定亚洲史论考》这个书名中就可以看出,他的史学视野至少是亚洲史的;从上文并不完整的介绍中也不难发现,他的史学视野无疑又是世界史的。

在本书上卷《前言》中,就中国上古史的问题,他明确表明了自己的基本观点:“我认为,在中国文化的形成过程中,受到了起源更加悠久的西亚文化的影响。”在《中国古代史概论》中,对欧亚大陆铜、铁两种文明的产生与传播路线进行了图解,并在此基础上对中国古代史的一些问题作出了解释。在《东洋朴素主义的民族与文明主义的社会》中,更是从骑马战术、冶铁技术等许多细节上叙述了西亚文明对中国的影响。

如前所述,在思考中国历史的发展进程时,宫崎市定时刻将之与世界历史的变动进行关联互动。“秦始皇十四岁即位,即位后十七年灭韩,十九年灭赵,二十二年灭魏,二十四年灭楚,二十五年灭燕,二十六年灭齐,天下归于一统。这一年为公元前221年。此时,西亚正处于希腊化时期的末期,欧洲正值罗马统一意大利半岛、击破地中海对岸的迦太基、迦太基的英雄汉尼拔伺机复仇之际。这正是一个山雨欲来风满楼的时期。”在思考看似纯粹欧洲历史的十字军东征问题时,宫崎是从蒙古草原游牧民族的西迁及宋王朝的社会进步切入的。同样,在思考欧洲文艺复兴、新大陆的发现等问题时,也都是站在人类历史发展的共通点及互动上展开的。如此一来,中国历史、亚洲历史自然就成了世界历史的重要组成部分。而贯穿宫崎市定中国史、亚洲史、世界史的一根主线,不用说,正是“宫崎史学”中的东西交通视野。

个人的精力是有限的,我们无法期待宫崎市定一个人就能构建出完整的亚洲历史和世界历史的体系来,但他的努力,给我们留下了宝贵的遗产。今天,面对新一轮“丝绸之路”的研究热潮,宫崎史学的这种学术视野,对我们是有启发的。

宫崎市定著作一瞥

学林(2017.8.4)

宫崎市定及其史学研究中的东西交通视野

——写在《宫崎市定亚洲史论考》中文版出版之际

张学锋 南京大学历史学院教授

订阅我们!点击标题右下“文汇学人”

转载本公众号文章请注明出处