5 月 2 日,是达芬奇逝世 500 周年。

这是艺术君之前为新版 《创世:梵蒂冈绘画全品珍藏》准备的音频课程,整理成文字,希望能让更多同学看到。

另外,接下来艺术君还会搞些新意思,敬请期待。

※ ※ ※

如果曾经看过《创世:梵蒂冈绘画全品珍藏》,或者对梵蒂冈博物馆的藏品有所了解,你就一定知道:这里有很多拉斐尔、米开朗基罗的代表作。 比如专门的拉斐尔展厅,还有《基督变容》等等。米开朗基罗的西斯廷天顶画就更不用说了。然而,同为“盛期文艺复兴三杰”的达芬奇,在整个梵蒂冈的收藏里面,只有一件作品,而且还是未完成之作:《荒野中的圣杰罗姆》。为什么这位文艺复兴人的作品这么少?去年刚刚出版了一本《达芬奇传》,作者是艾萨克森,曾撰写过《乔布斯传》等著名作品,艺术君读过之后,希望能回答这个问题。

不妨先来看看这幅完成于 1480 年前后的《荒野中的圣杰罗姆》。

用 motion 表现 emotion

圣杰罗姆是公元四世纪的学者,将《圣经》翻译为当时欧洲流行的拉丁文,使其得以传播。有一个经典的故事:当时,圣杰罗姆在荒野中过着隐修的生活。有一天,一只狮子来到他面前,圣杰罗姆本来以为自己要丧身狮口,仔细一看,发现狮子的一个前爪扎了一根很长的刺。圣杰罗姆把刺拔出来之后,狮子就成为了隐士在荒漠中的伙伴。如果你在西方的美术馆里面,看到一幅画中有一只狮子、一个老人和一片荒野,可以确定这就是画的圣杰罗姆了。

达芬奇的《荒野中的圣杰罗姆》,画面中的主角充满情绪上的张力。达芬奇非常喜欢表现人物的心理状态和情感。圣杰罗姆的右臂伸开,手中攥着一个石块,想要砸向自己的胸口,表示赎罪。双眼中充满力量,望着右上方,似乎在寻求上帝的宽恕。达芬奇所有的作品都充满了心理深度,他想要通过表达人物动作体现人物情感。

了解达芬奇的单人肖像画的话,就能看出:这幅作品充满了独特的力量。人物的动作和姿态动感十足,充分表现了圣杰罗姆的宗教激情。

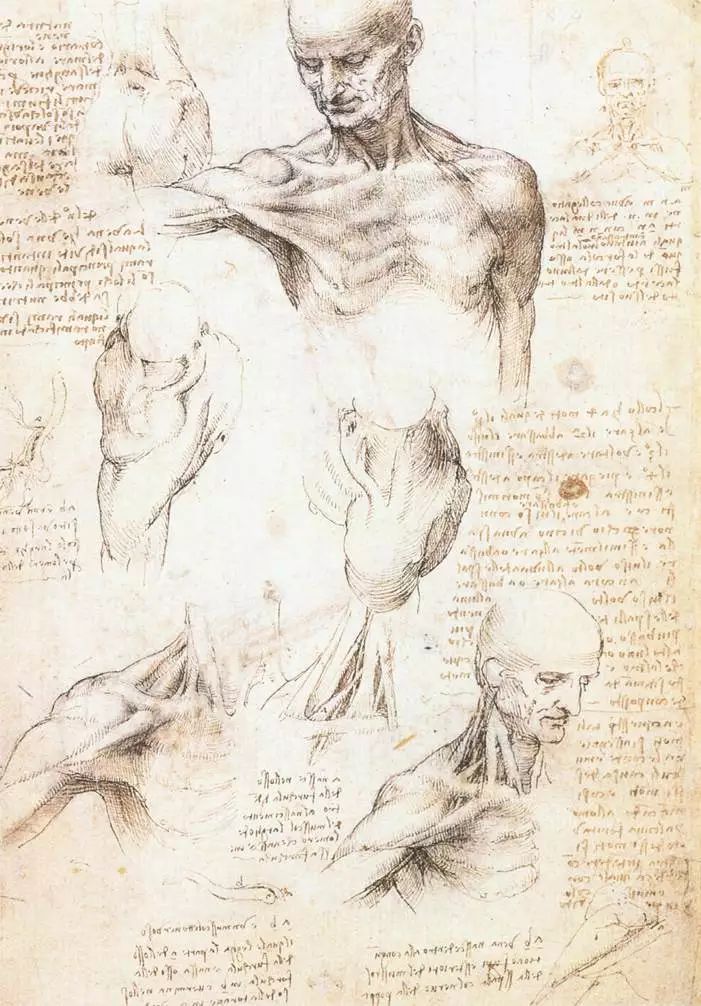

达芬奇一直希望达成的,就是用人物的动作(motion)体现人物的情感(emotion)。而如果希望将人物的动作刻画准确,需要深入了解人体的解剖结构,才有可能打动观众。达芬奇在 1480 年将作品完成到一定程度之后,一直不太满意,所以一直没有交付,而是带在身边。直到30 年之后,1510 年,当达芬奇对人体解剖有了突破性的了解,特别是人的颈部肌肉的结构,所以就又开始继续调整这幅《圣杰罗姆》。

达芬奇笔记中对颈部肌肉解剖的研究

这就是达芬奇的创作方法。当一个作品在别人看来已经完成之后,达芬奇并不这么想,他不会马上交出去,再开始另外的作品,而是把这件不满意的作品先放在一边,然后去做新的事情。这就是为什么到现在为止,他的作品存世的这么少。统计一下,他主笔的油画都不到 20 件,其中还有两三件是没有完成的,包括这件《荒野中的圣杰罗姆》。

之所以达芬奇的作品在梵蒂冈那么少,这就是第一个原因:本来他的作品就少,之所以少,是因为创作速度太慢,之所以慢,是因为他太追求完美。

“他是世界上最好的画家,却看不上自己的艺术天分,反而醉心于科学”

当然,达芬奇有机会在梵蒂冈留下自己的印记。

梅第奇家族的乔万尼·德·梅第奇成为教皇利奥十世之后,想要招募当世最好的艺术家到梵蒂冈去,为教皇和罗马创造各种各样的艺术品。那时的达芬奇已经声名远扬,教皇的弟弟朱利亚诺·德·梅第奇邀请他到教廷去。这两个梅第奇的父亲洛伦佐·德·梅第奇,又称为“伟大的梅第奇”,也曾是达芬奇的资助者,但并不了解他,毕竟那时还年轻。现在就完全不一样了,曾经看过达芬奇作品的人,都惊为天人。因此,朱利亚诺·德·梅第奇向达芬奇发出邀约,而且愿意给他一份薪俸,达芬奇就不必依靠委托作品来过活。

《利奥十世》by 拉斐尔

《利奥十世》by 拉斐尔

靠委托作品过活是很郁闷的。签了合同之后,绘画的原材料、学徒的工资之类开销,都要画家自己承担。即便作品完成了、交付了,对方是否认可,包括后续的合同纠纷等等,都是非常麻烦的。

对达芬奇而言,有了固定的收入,当然胜过靠接受委托生活。因此,在 1513 年九月,达芬奇动身前往罗马。

在罗马的时候,达芬奇也收到过委托,却没有完成,因为当时吸引他的是提炼清漆的技术。清漆可以用来保护油画作品的表面。教皇对此评论:“这个人什么都完不成,因为他在还没有开始的时候,就已经在思考结束了。”著名的廷臣、作家卡斯蒂廖内·巴尔达萨雷也说过:“他是世界上最好的画家,却看不上自己在艺术上稀有而杰出的天分,反而醉心于了解科学。”

《巴尔达萨雷肖像》by 拉斐尔

《巴尔达萨雷肖像》by 拉斐尔

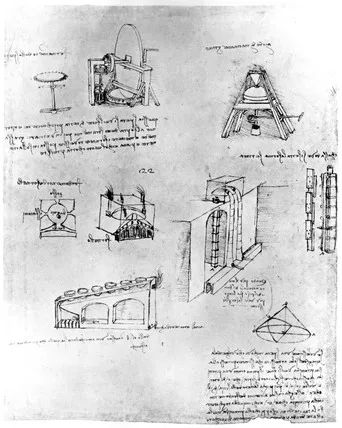

达芬奇在罗马的科学研究项目包括:

达芬奇笔记中对于透镜制作技术的研究

这又说明了为什么达芬奇的作品少,因为他需要仔细、准确的观察之后才能去画画,而在观察之中,他又会对另一个主题产生兴趣,比如蜻蜓飞行时四只翅膀如何起落、鸟儿起飞时的具体动作顺序、水流动起来是什么样子等等。

深入研究达芬奇的笔记,可以看到:

可惜这些想法并没有发表出来,都是在他的笔记里面沉睡,包括绘画理论、镜子的打造、人体结构等等,他都有积累,而且立下宏愿要写成成体系的作品。可由于兴趣实在太过广泛,所以这些都没有完成,也就没有人能了解。某种意义上是一种遗憾。如果有更多人更早可以看到他的这些东西,也许我们的世界已经是另外一个样子。

因此,达芬奇创作慢,因为他兴趣太广泛,换个角度说,绘画,对于达芬奇不过是表现兴趣的一个手段,顺便用以谋生。

世界第一夫人是谁?

达芬奇作品少的第三个原因,是因为不是谁想让他画就画。

当时的伊莎贝拉·埃斯特,是曼图亚的侯爵夫人,也是意大利文艺复兴中的女性领袖,在文化与政治上有无与伦比的作用。她是通权达变的政治高手,也是伟大的艺术赞助人;同时,她也是时尚的领导人,她的穿着打扮充满创新,与众不同,整个意大利和法国宫廷中的上流女性们争相模仿。她兼具智慧与英明,著名诗人阿里奥斯托形容她为“自由且心胸宽阔的伊莎贝拉”;大学者彼得罗·本博赞美她为“最聪明、最幸运的女人”;外交官尼科洛·达·科雷乔也颂扬她为“世界第一夫人”。

《伊莎贝拉·埃斯特》素描 by 达芬奇

《伊莎贝拉·埃斯特》素描 by 达芬奇

曼图亚夫人眼光锐利、慧眼识天才,看到达芬奇完成的自己的素描像后,非常喜欢,几次写信委托达芬奇创作油画肖像,并且不计成本。而达芬奇几次推脱,因为他对于宫廷贵族的邀约并不感冒,在他看来,创作绘画的标准,是对方能否激发起他的灵感,而不是对方的身份。 比如创作《蒙娜丽莎》,就是因为在她身上,达芬奇看到了某些不一样的东西。因此,尽管曼图亚夫人多次请求,但达芬奇仍不愿意,甚至有时候忽视夫人的信件。

这里可以看到一个有意思的现象,这些贵族,包括教皇,都尊重、尊敬艺术家,尽管有这样、那样的怨言,仍然尊重艺术家们的选择,而不是以强权相要挟、威胁。

即便得到这样的尊重,而且达芬奇在教皇的宫廷中得到了不错的待遇,但这个阶段的他心情非常不好。因为身边侍从不够应心,而且跟其他人也有一些矛盾,所以这就让他的工作效率特别低下,因此不断远离教皇的核心圈子,也就很难有机会为教廷创作作品了。

在罗马毁灭,在法兰西死去

1515 年 11 月,教皇带人巡游佛罗伦萨和博洛尼亚,达芬奇也随之前往。教皇一行到达佛罗伦萨时,当地准备了盛大的游行典礼,在佛罗伦萨的市政厅里欢迎教皇到来。有趣的是,当时的市政厅墙上,达芬奇未完成的《安吉亚里战役》还在那里,对面是米开朗基罗未完成的战争绘画,都由佛罗伦萨市委托。(可以参看这篇

《火星与地球擦身而过,留下艺术史上最大的遗憾、最大的谜》

)

《安吉亚里战役》素描临摹 by 鲁本斯

《安吉亚里战役》素描临摹 by 鲁本斯

教皇要是看到《安吉亚里战役》,心中一定很矛盾:一方面,看到气势恢宏的场景、逼真的人物形象,让人仿佛置身沙场之间,不得不佩服;另一方面,这么伟大的画家就在自己身边,却不愿意为自己创作。 也许到这个时候,教皇已经对达芬奇失望了。

离开佛罗伦萨之后,教皇去了博洛尼亚,和法王弗朗西斯一世在那里会谈。会晤中,法王见到了达芬奇,从此就想要将达芬奇邀请到自己身边,和他一起探讨科学、人文、艺术。

1516 年 3 月,赏识达芬奇的朱利亚诺·德·梅第奇去世,此时的罗马让达芬奇兴味索然,他曾有一句话:梅第奇家族既成就了他,又毁灭了他。于是,达芬奇和罗马、梵蒂冈的缘分到此结束,他前往法国,并在那里度过余生。

在梵蒂冈永生