氢能作为重要的清洁能源

被广泛认为是未来全球能源体系重要支柱

其生产方式直接影响全球碳中和目标的实现

高效、稳定、低成本的氢能生产

已成为能源科技发展的关键挑战

北京大学马丁教授团队

及合作者聚焦制氢技术

分别于2月13日及14日

在Nature和Science上

发表两项重磅研究成果

这位两刊“双料”科学家团队

为清洁能源领域带来突破性进展

北京大学马丁教授团队及合作者此次发表的两项成果连续两天被刊发在国际顶级学术期刊,足见其影响深远。尽管两项研究都旨在优化制氢反应,但二者侧重点和实现路径却大有不同。

研究团队在《Nature》杂志发表的研究成果题为“Shielding

Pt/γ-Mo

2

N by Inert Nano-overlays Enables Stable H

2

Production”,聚焦催化剂稳定性,延续了马丁教授此前在甲醇和水重整制氢方面的研究,创新性地引入稀土元素对催化剂进行改造,

开发出了一种全新且泛用的高活性产氢催化剂稳定策略。

研究发现,当稀土元素存在于催化剂表面并保护住催化剂的“非界面活性位”时,催化剂的寿命得到了大幅提升。具体而言,催化剂中每个Pt原子可以产生1500万个氢分子,这一“转换数”

整整超过了此前报道的最高记录一个数量级。

这一历史性突破为高效、稳定的制氢技术提供了全新思路。

研究团队在《Science》杂志发表的题为“Thermal

catalytic reforming for hydrogen production with zero CO

2

emission”的研究成果则聚焦于乙醇和水分子重整的零碳排放制氢路径。团队开发了一种高效的Pt-Ir/α-MoC界面催化剂,不仅实现了水分子和乙醇分子的同时活化,还成功避免了乙醇分子C-C键的断裂。这意味着,

除了目标产物氢气外,反应还能生成高附加值的乙酸,同时整个过程实现了零CO

2

排放。

这一重大成果为零碳排放的工业制氢奠定了坚实的科学基础。

研究团队此次发表在《Nature》杂志的成果突破了催化科学中的稳定性瓶颈,首次在不降低活性的前提下,实现了高稳定性的界面催化剂设计,为贵金属催化剂的低成本、高稳定性应用提供了可行方案,预计未来将在绿色能源、氢燃料电池、可持续化学工业等领域发挥重要作用,加速迈向零碳排放的未来。

催化技术犹如现代化学工业的心脏,全球超过80%的工业化学品生产依赖催化过程。作为催化反应的核心,催化剂的活性和选择性决定了反应速率和目标产物的收率,是衡量新型催化剂性能的重要指标。然而,实际工业应用中,仅具备高活性、高选择性远远不够——催化剂的稳定性直接影响生产的持续性和经济性。催化剂兼具高活性、高选择性和高稳定性才是决定其能否真正实现大规模应用的根本。

在催化研究中,“高活性与高稳定性难以兼得”一直是科学家面临的核心挑战之一。许多高活性催化剂虽然能大幅提升催化反应效率,但是在反应过程中容易发生结构退化、活性中心流失,最终加速失效。在甲醇-水重整(MSR)产氢这一关键反应体系中,上述问题尤为突出。该团队此前研究发现,贵金属铂、金等和碳化钼(α-MoC)等活性载体构建的界面催化体系,在较低的温度下能够高效制氢,展现出超高活性和选择性。然而,由于这类活性载体在水环境中极易被氧化,催化中心的结构稳定性受到严重制约,最终导致催化剂快速失效,成为限制其工业化应用的主要瓶颈。如何在保持高活性的同时显著提升催化剂的稳定性,成为该领域最具挑战性的核心难题之一。

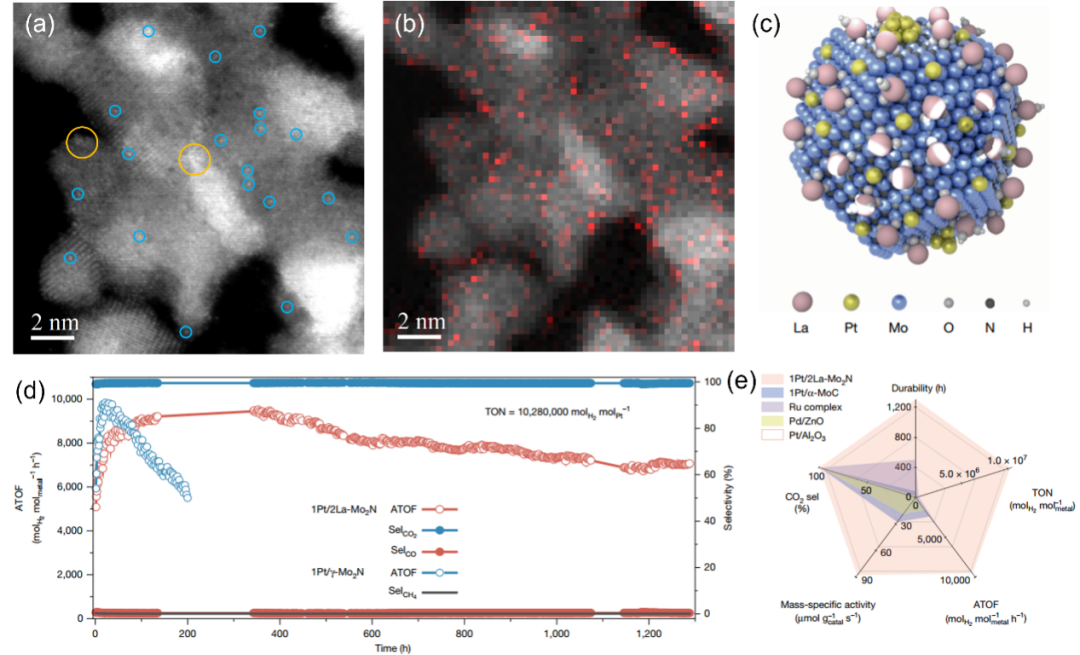

为突破催化剂稳定性瓶颈,研究团队提出了一种全新的催化稳定策略:在Pt/γ-Mo₂N催化剂表面构筑惰性稀土氧化物(例如La

2

O

3

)纳米覆盖层,形成纳米尺度“保护盾”,覆盖活性载体表面的冗余位点,从而

实现对界面催化结构的精准保护,大幅度提升催化剂稳定性的同时不影响其催化活性。

这一创新策略的核心优势在于:有效覆盖γ-Mo₂N表面的冗余活性位点,阻止其在水环境中发生深度氧化;保留界面活性位点,不损害催化剂的原有高活性和选择性,确保甲醇-水重整反应高效进行;提高催化剂的抗失活能力,显著延长使用寿命,为长期稳定制氢提供技术保障。

图1.Pt/La-Mo2N催化剂的结构及产氢催化性能

实验数据显示,在甲醇重整制氢反应中,该新型Pt/La-Mo₂N催化剂展现出超过1000小时的稳定性而未有明显失活。更令人惊叹的是,该催化剂仍然保持超高活性和选择性,实现了超过1500万的超高催化转化数(TON),创造了甲醇-水制氢催化反应的最高纪录。

研究团队进一步发现,该策略具有良好的普适性,不仅适用于镧(La),还可拓展至其他稀土元素(如Y、Pr、Ho),甚至适用于部分惰性非稀土元素(如Ca、Sr),展现出广泛的适用性,为未来兼具“高活性、高选择性和高稳定性”的高性能高催化剂的设计提供了全新思路。

研究团队此次发表在《Science》杂志的成果不仅为可持续氢能经济提供了新的解决方案,也为未来氢气生产与储存技术的发展开辟了新方向。随着全球能源体系向低碳化转型,这项突破性的催化技术有望成为推动绿色氢能产业的重要助力,为实现全球碳中和目标贡献关键力量。

氢能,常被视为未来清洁能源体系的核心。然而,当前全球约96%的氢气仍依赖化石燃料制备,每生产1吨氢气通常伴随9-12吨二氧化碳的排放,这与全球“双碳”战略目标形成了显著矛盾。因此,开发真正绿色、高效、低碳的制氢技术已成为全球能源转型的关键课题。

近年来,生物乙醇因其可再生性(来源于农林废弃物)、高含氢量(13

wt%)及良好的储运安全性,成为备受关注的绿色制氢原料。然而,传统的乙醇-水重整制氢技术仍存在两大难题:首先,该过程通常需在400-600℃的高温条件下进行,能耗高且难以避免乙醇分子C-C键断裂导致的CO

2

排放;其次,现有催化剂易受到积碳和烧结失活的影响,限制了其工业化应用,难以兼顾催化效率与长期稳定性。

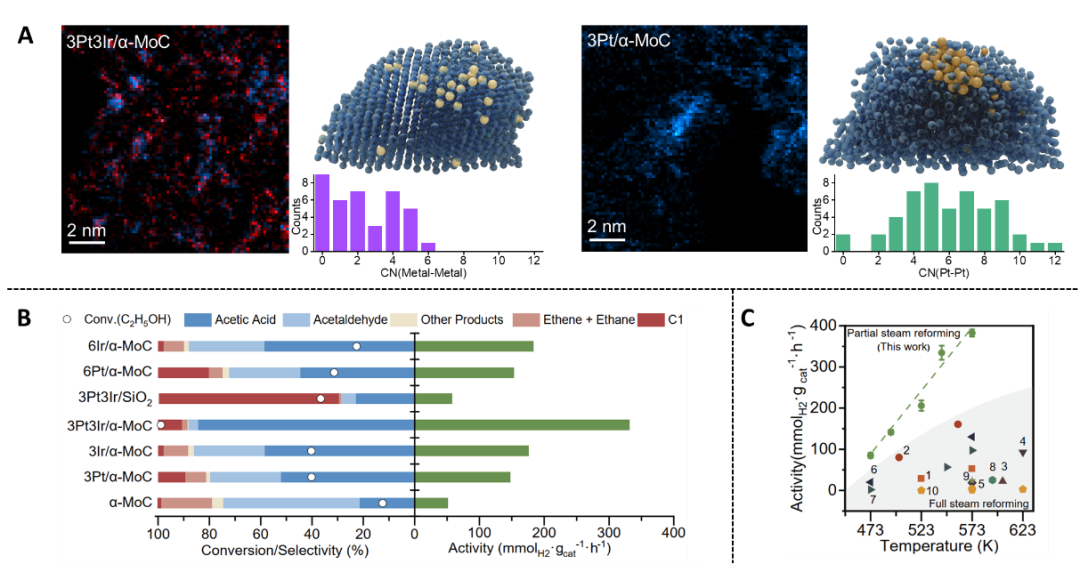

为解决上述挑战,北京大学化学与分子工程学院马丁教授课题组、周继寒研究员课题组与合作者携手,基于马丁教授团队在金属-碳化钼(M/α-MoC)催化剂体系十余年的研究积累,开创性地提出金属-碳化钼体系"选择性部分重整"制氢新技术。这一技术通过原子级精准设计、调控Pt/Ir双金属-α-MoC界面,将乙醇-水重整反应从传统的完全重整(氧化)路径转变为选择性部分重整路径(C

2

H

5

OH

+ H

2

O → 2H

2

+

CH

3

COOH),在270℃温和条件下实现高通量氢气制备,同时联产高值化学品(乙酸)。

此过程从反应源头消除了CO

2

直接排放,同时将反应物中的碳资源高选择性地转化为液态化学品。这一成果不仅为氢能产业的碳中和转型提供了新的范式,也为生物质资源“氢气-化学品联产”的循环经济模式奠定了重要基础。

研究团队开发的新型铂-铱双金属催化剂(PtIr/α-MoC),其核心创新在于原子尺度的界面工程。通过原子级分散的Pt和Ir物种与α-MoC载体之间的强相互作用,利用Ir在载体表面的优先落位,有效促进了Pt的分散,同时约束了Pt颗粒的生成,从而构建高密度的界面催化活性位点。这一设计确保了催化剂能够在温和条件下高效活化乙醇-水的同时避免中间体C-C键的不必要断裂,高效产氢的同时保持长期稳定性。

催化性能评价显示,该催化剂在270°C条件下,氢气产率达到331.3毫摩尔每克催化剂每小时,乙酸选择性高达84.5%,并且在长达100小时的稳定性测试中表现出优异的抗失活能力。相比传统乙醇-水重整反应,

这一新技术不仅能耗更低、更加

环保,同时提供了一条绿色制备乙酸的新路径。

研究团队评估发现,每吨乙醇可联产1.3吨乙酸,而乙酸作为基础化工原料,全球年需求量超过1500万吨,经济潜力十分可观。与传统石化法制乙酸相比,该新工艺可减少62%碳排放,形成“制氢-储碳-产酸”闭环系统,可在醋酸纤维、医药中间体等领域形成低碳替代方案。

图2.

PtIr/α-MoC催化剂的结构及催化性能

两项成果形成技术互补:稀土改性催化剂,显著提升了制氢效率和使用寿命,为大规模工业化生产氢气提供了可能;零CO

2

排放制氢-联产化学品技术,则开创了一种全新的绿色化学路径,不仅减少了碳排放,还实现了资源的高效利用。

我们的研究目标不仅是探索科学前沿,更是为解决能源和环境问题提供切实可行的方案。

马丁教授团队的两项研究不仅在学术界引起了轰动,更为清洁能源的实际应用提供了强有力的支持。

作为中国顶尖高等学府,北京大学始终致力于推动科学技术的进步,为解决全球性挑战贡献智慧和力量。未来,北大科研团队将继续以创新为驱动,在清洁能源、环境保护、生命科学等领域不断突破,助力人类向可持续发展愿景不断迈进。

来源 |

北京大学融媒体中心、北京大学科学研究部

编辑 |

李加逸

排版 |

王俊晔

责编 |

郭雅颂