时间最大的特点在于它有绝对的相对性。消沉的人最容易沉溺于对往事的回忆,这是人所共知的道理。那么,一个人在脱手套的时间内重温一次求婚的过程,也未尝不能令人信服。

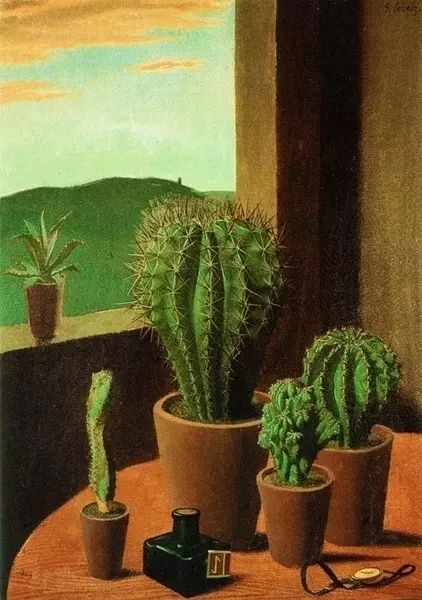

特雷斯戴尔伫立在单身公寓的桌子旁,做的正是此事。桌子上放着一个褐红色的花盆,里面栽种的是一株形状奇特的绿色植物。它属于仙人掌科,长长的叶子似触手一般。微风拂过,叶片婆娑摇曳,好像在向人招手致意。

特雷斯戴尔的朋友,也是新娘的哥哥,就站在餐具柜旁。他抱怨自己无人作陪,只有独酌自饮。两个人都身着晚礼服。他们胸襟上佩戴的鲜花饰物犹如星辰,照亮了阴郁的房间。

特雷斯戴尔慢慢地脱着手套,几个小时前令他痛彻心扉的一幕仍在脑海中闪现。教堂的四周那一簇簇鲜花的芳香丝丝缕缕依稀可闻,宾客们彬彬有礼的低声交谈断断续续依然不绝于耳。他仿佛听到了礼服窸窸窣窣的响动,而一直在耳畔回响的则是牧师拖长腔调的话语。这些话宣布了一件不可改变的事实,她和另一个人结合在一起了。

这最后的一击使他绝望,但似乎出于思考的习惯,他仍然想弄清楚自己失去她的缘由。眼前不可改变的事实震撼了他,他突然发现,他正面对着自己以前从未正视过的一件事物——本色的、绝对的、真实的自我。他看到,从前裹在他身上的虚伪狂妄的华服变成了愚蠢可笑的破布。自己灵魂的外衣在别人的眼里一定是分文不值,这个念头使他不寒而栗。那么虚荣和自负呢?它们是他盔甲上的黏合剂。而她却从来不曾虚荣或自负——可是,为什么——当她缓缓走过教堂的通道,走向圣坛,他的心里可耻地翻腾着忧郁的喜悦。他告诉自己,她脸色苍白是因为她想着另外一个人,而不是这个她即将托付终身的男人。这个念头支撑着他。可是,可怜的自我安慰随即破灭。因为他看到,当那个男人握住她的手时,她眼睛里流露出幸福、安详和崇敬的神色。他知道自己已被遗忘。那样的目光也曾注视过他,他能准确领会它的含义。的确,他的狂妄已经崩溃,因为支撑它的最后一根支柱已经不复存在。为什么是这样的结局?他们从来没有争吵过,一次也没有——可是局面突然变得不可收拾。最后几天发生的事情在他的脑海里一遍又一遍地回放。

她一直把他当作偶像,而他也每每带着帝王的气派接受她的膜拜。她为他点燃香烛,她是多么谦虚(他如此告诉自己),多么纯真,多么虔诚,多么纯洁(他愿意为此发誓)。她把他奉为天神,用很多的溢美之词称赞他的品行和才华。他接受她的供奉,似沙漠吮吸雨露,却不能拿花朵和果实回报。

特雷斯戴尔闷闷不乐地扯开了最后一只手套的接缝。他那愚不可及、悔之已晚的狂妄表现再次清晰地浮现在他的脑海。

那天晚上,他请她来到自己的住处,给她炫耀自己非凡的经历。现在他痛苦不堪,简直不敢回忆当天晚上的情景:她的美丽令人心动——她的秀发自然地弯曲,她的容貌和话语温柔而纯情。这些美景使他不能自持,他开始夸夸其谈。其间她问他:

“卡路德船长告诉我,你能说一口地道的西班牙语。你为什么没有跟我提起过?你怎么懂得那么多的事情呢?”

唉,卡路德真是个白痴。他(特雷斯戴尔)是从词典的旮旮旯旯里搜寻过一些古老的西班牙谚语,并且在俱乐部里向人卖弄。毫无疑问,他为此感到自责(他偶尔会这样做)。卡路德是他的一位守不住秘密的崇拜者,正好可以把他那些令人生疑的学问发扬光大。

可是,哎呀!她对他的崇拜多么令人愉快,多么令人舒畅。于是,他听任她赞叹他的新本领而没有予以否认,任由她把虚妄的西班牙语学家的称谓加封于他而没有加以拒绝。他发热的脑袋更加得意,大脑表层柔软的脑回沟并没有有感觉到荆棘的存在,而这些荆棘后来却把他刺得生痛。

她是多么快活,多么羞涩,多么紧张!当他放下自傲,跪倒在她的脚下向她求婚时,她慌乱的样子多么像一只掉进罗网的小鸟!无论是那时还是现在,他都可以起誓,她的眼神分明包含着毋庸置疑的应允。不过,她十分羞涩,并没有给他一个明确的回答。“明天我会送来我的答复。”她说。于是,他,这位宽容自信的胜利者,微笑着应允了她的延迟。

第二天,他在房间焦急地等待回音。中午时分,一个男仆来到门口,送来那株栽种在褐红色花盆里的奇特的仙人掌。没有字条,也没有口信,只有附在那株植物上的一个标签,上面写着一个古怪的外国名字或者植物的学名。他一直等到夜晚,但她始终没有回复。他膨胀的虚荣心和受到伤害的虚荣心不允许自己再去找她。两天后的一个晚宴上,他们碰面了。寒暄过后,她注视着他,一脸的紧张、疑问和关切;而他则表现得彬彬有礼、冷漠淡然,一心等待着她的解释。她以女人特有的敏感,从他的态度上得到了某种暗示,随即变得冷若冰霜。就这样,他们从此越加疏远。他有什么过错?责任到底在谁?现在锐气受挫的他在自负的废墟中找到了答案。假如……房间里另外一个人抱怨的声音打断了他的思绪,把他拉回到了现实之中。

“我说,特雷斯戴尔,你究竟怎么了?你一副闷闷不乐的样子,好像是你结了婚一样。你不过是这桩婚姻的一个同谋,而我是另外一个帮凶。看看我吧,乘坐一艘充斥着蒜头和蟑螂气味的香蕉船,漂洋过海地航行三千公里从南美赶来,为的就是在这个奉献仪式上当个帮凶——请想想,我承担的自责会轻吗?我只有这么一个妹妹,现在她却嫁了人。来吧!喝点酒,浇浇愁。”