(资产证券化349讲,REITs。第一部分:REITs是房地产证券化的最后一颗明珠。第二部分:公募REITs推出在即,市场机会能有多大?第三部分:公募REITs如何发展?

本期仍旧介绍

REITs。

林华老师说:

REITs是房地产证券化的最后一颗明珠,小编非常同意。

目前,资产证券化在国内的发展已进入新阶段,各领域已形成一片红海。而

公募

REITs还是待开发的蓝海,它也是

房地产行业、基础设施领域未来发展

必须要攻克的一大难题。

4月19日,2019房地产金融科技高峰论坛于深圳举行,本届主题为“洞见房产趋势,发现金融价值”。

论坛上,中国资产证券化分析网创始人、和逸金融董事长林华作“金融科技与资产证券化”主题演讲。林华对“金融科技”给出重新定义与思考,他把Fintech用象限来描述,横轴为金融,纵轴为科技。他指出,地产金融是不断融资的过程,首次融资、首次再融资、再次再融资、进一步再融资。房地产信托基金,即REITs,是房地产证券化的最后一颗明珠。

演讲主要从六点展开:

一、金融科技的思考。

所有金融发展都为了推动科技的进步,如果用一个象限衡量,横轴是金融,纵轴是科技。金融具有很强的现金价值,但股权价值偏低;科技具有很强的股权价值,PE倍数非常高,但没有现金价值,很难赚钱。金融科技是有机结合体,得科技的进步可以实现个性化的金融服务,乃至个性化的金融监管。金融与科技是短期与长期的关系。

金融科技这么多年以来就干了一个活,在银行身上抢吃,抢饭吃。金融科技1.0,重构资产负债表右边,跟银行抢存款,把存款搞成理财,提高银行的负债成本;2.0才有金融科技初步的雏形,它是重构银行资产负债表,就是左端,抢消费贷、抢供应链金融、抢租赁、抢保理,再把资产打包完成债券卖给银行;3.0叫底层业务,重构整个金融机构的底层业务,区块链和人工智能,包括支付、结算,可以重构中间业务的支付、清算、结算;4.0是监管科技,表内是好监管的,有资本对冲,表外难监管,一定要透明化。

二、什么是资产证券化。

从会计角度,资产证券化是在报表左边的融资工具,企业以资产或者可辨认的现金流做融资,从做账的角度是借现金、贷资产、利润。

一个企业的资产在资产负债表的左边,有现金、应收账款跟办公楼等,所谓的资产证券化本质就是把资产负债表左边的非现金科目资产变成现金,就是把久期大于0的资产变成久期。国内目前资产证券化类型主要有三类:第一类是信贷资产证券化,第二类是企业资产证券化;第三类是房地产信托基金(REITs)。

三、金融科技跟证券化的关系。

科技跟金融的交叉点是资产证券化。首先,依靠科技创新的金融企业,由于报表比较弱,需要通过证券化来获得替代融资渠道。像微信的微众银行、百度的网商银行,它可以很快获得客户。其次,科技企业盈利能力很弱,需要切入金融业务,证券化也成为金融业务的资金来源。

四、未来银行的发展趋势。

微众银行、网商银行跟其他银行不一样,以前银行是资产负债表右边驱动的银行,以后是报表左边驱动的银行;以前是靠负债驱动,以后是靠资产驱动,所以需要找到更好的资产。

从未来看,从负债驱动的银行会慢慢转变成资产驱动的银行,交易型银行或者开放型银行转变。未来的银行重点看五个“新”:新时代、新经济、新资产、新科技、新股东。

新时代会催生新经济;新的经济模式产生新的资产类型;新的资产包括消费金融(TO C),供应链金融、租赁债权、商业地产租金收入(TO B),PPP(TO G);需要要获取新的资产类别,必须使用新的科技,如物联网、大数据、人工智能、区块链;最好的银行在股东层面,在资产端获取能力上有独特优势的传统负债端给你优势的这种股东在现有时代是没有意义的。

五、地产金融跟REITs。

地产金融是在不断融资的过程,首次融资、首次再融资、再次再融资、进一步再融资。房地产信托基金,就是股权部分的证券化-REITs,是房地产证券化最后一颗明珠。

目前国家的CMBS发行有一千亿,REITs大概发了两千亿。关于REITs,最关键的是要满足一系列条件,

流动性、资产关、税收中性、公司治理、派息政策、低杠杆

。搞REITs一定有配套政策,特别是税务上有政策。重点有三:第一个流动性,是可交易的,公益基金的ETF。第二个叫税收中性,REITs不因本身的结构带来新的税收负债。第三个派息,一定要强制分配。

现在国家一直在讨论地产这块业务,存量要盘活,增量就是长租公寓,因为土地的增值基本没有,所以重组阶段的税务成本最低,因此最可能推的是长租公寓,此外长租公寓还有普惠的概念。

六、金融科技的底层技术:

区块链的思考。

用两个字概括区块链,它是系统。四个字来概括,它是生态系统。区块链是点对点的电子现金系统,核心还是在系统那里。

比特币、区块链系统最难理解的一个词汇叫电子现金,电子现金有一个悖论:现金要有匿名性,如果没有匿名性就不是现金。二是它需要有价值属性,属性是唯一性。与银行的账户交易对比,银行开户实证,账本交易不公开,而区块链是匿名,账本交易细节全部公开,通过共识算法保证唯一性,账本是同步有共识的。只要账本同步有共识、有唯一性,账户的余额就是现金,通过一个账本创造现金。

一、引言

最近一段时间,随着监管层释放出即将推出公募REITs的政策传闻,REITs又再度成为市场的热点。

好事多磨,记得15年前笔者还在求学期间,就有人在21世纪报道上专栏连载系统介绍REITs。个人武断的观点,包括21世纪连载文章、监管层政策在内的国内关于REITs的认知,普遍存在偏差。这种偏差,根源于国内现代金融理念与金融工程思维的缺失以及金融分业长久以来形成思维惯性。偏差的性质,一言概之是没有理解证券化的本质,或者是没有从金融的本质去理解各类金融事物的思维模式。

二、REITs简介与的REITs的金融本质

在对美国的REITs介绍之前,先简单讨论一下

如何正确理解金融事物?

科学的方式,是从本质而非形式的角度理解金融,这样能够避免被表象迷惑。这是默顿的思想:金融的形式会随着文化、体制、科技的不同或变化而表现出不同,其中不变的是金融所发挥的职能。

金融所发挥的职能就是金融的本质

。货币史上也有一句经典的论断:

货币即货币所为

。这一论断隐含的思想与默顿的一致。

美国的REITs的定义,

就是从事房地产开发与运营的免税实体

。这一实体通常采取公司的形式,也可以采取信托的形式。公司的股票可以选择公开上市交易流通。根据美国REITs的历史发展来看,国外的REITs经历了从抵押型REITs为主向权益型REITs为主的结构转变,并且在20世纪90年代的证券化浪潮中纷纷公开上市。由于美国的发达的金融市场,公开上市不存在行政审批,

能否上市并不是区分REITs与一般的房地产公司的标准

。

理解REITs的核心是免税。

REITs事实上是利益集团进行制度套利的产物。如果从本质上去理解REITs,

中国短期内不可能有真正的REITs推出

。这是因为,拥有房地产的人士,本来已经在这近20年的房地产价格上涨期间赚得盘满波满,难以想像有什么力量能够推动让国家给予这一群体以免税待遇。

未来资产泡沫破灭,房屋持有人处于水深火热之时,出于救市及稳定宏观经济的目的,或是契机。

三、从金融本质看待中国式的REITs:房地产公司、房地产信托与房地产私募基金

由于公开上市与再融资需要审批的中国特色制度,使得能否上市并且自由进行市场化的股权再融资,成为区分REITs与普通房地产实体的关键标准。

房地产资产的证券化与公开上市,成为国内对于REITs的普遍认知。

然而,如果从金融本质的角度理解REITs,

国内的房地产信托才是最符合REITs定义的金融产品

。信托也是免税载体。当前国内的房地产信托的运营模式是,通过私募发行信托受益权,募集资金,并将资金以股权或是债权的形式,投向房地产项目公司。获得的收益以信托报酬的方式分配给信托产品持有人。这种业务模式(也就是发挥的金融本质),

和美国的抵押型REITs几乎完全一样

。美国的抵押型REITs也是发行受益份额,募集资金,购买房地产抵押贷款或是发放房地产抵押贷款。

国内证监体系推出的契约型基金

,尤其是从事房地产业务的其他类基金,本来也是借鉴信托的模式,

其业务模式和信托几乎没有区别

。只不过,在实践操作,房地产私募基金是非持牌金融机构,行业鱼龙混杂,公信力较弱,募集资金难度大且成本高,通常都是与信托展开差异化竞争,做些信托公司不愿意做而成本接受度更高的地产项目。

从金融工程的抽象角度,房地产信托与房地产公司,本质也是同一事物,都可以视作是金融工程师用来进行房地产开发与投资的特殊目的载体。

关于这点,笔者曾经在2014年《REITs》一书的译者序中这样写道:从基础资产的角度来看,房地产行业本身是一个高度周期性的行业。然而,中国的房地产市场却连续上涨长达10年之久,横跨数个经济周期。房地产价格出现价格刚性特征,这应当不是一个正常现像。

在房地产价格刚性上涨的大背景下,房地产开发企业的专业聚焦无从建立,采取粗放的野蛮式生长反而成为最佳策略。据此,

笔者视中国的房地产企业为宏观对冲基金。

房地产企业利用土地和外部融资,构造了对未来经济形势和货币形式的杠杆化看多头寸。土地运作和房地产开发只是这些基金的建仓手段而已。

按照现代金融理念,在抽象的层面,

可将房地产企业视为和房地产基金是同一事物

。这一观点,思想来自于前述默顿之言。

只不过,不同的特殊载体有着不同的法律特性,并且具体体现出在破产隔离、民事行为能力、权益份额细分度、交易流通性等各方面的不同。

国内的房地产信托与国外的REITs的最大的差别是

信托缺少足够的民事行为能力

,自己没有能力进行房地产开发。以国内的行话来讲,就是

信托“没有房地产开发二级资质”

。 国内目前地产业务做的比较特色的信托如安信、爱建、杭工商,长安等,近年来将客户层级下沉,和中小地产公司合作,以股加债的形式进入房地产行业。这种模式,类似在国外的REITs行业的联合实体(JVs)。

“房地产信托+房地产公司”,两者合体构成了完整的REITs。

因此,从金融本质的角度去理解,

国内其实早就有REITs

,这十年以来,

从事REITs的主体,也就是从事房地产开发和房地产信托的企业和人员

,是经济体中最赚钱的群体。

只可惜,国内很多金融人士尤其证券行业人员,由于没有从金融本质的角度正确深刻认识REITs,活活错过这波机遇。

犯下这种致命的错误,就是将美国在90年代才成为主流的、以持有商业地产为主的公开上市的权益型REITs视为REITs的唯一形式,苦苦等待相关政策的到来和市场转机,而忽视了眼前的机遇。

实际上,以证券行业的资源禀赋,如果以有限合伙企业这一载体为产品工具,创设抵押型REITs产品,完全可以与信托一竞高下,如果与中等房地产企业联合,以金融加持地产,甚至可以有效与大型地产公司竞争。

现在问题来了,中国地产金融领域的未来几年,REITs的机会到底是哪块?

是当前以房地产开发企业和房地产信托为模式的抵押型REITs?还是以商业地产运营企业和公募证券化为模式的权益型REITs?这个判断事关重大。

可以这么说,不能将房地产企业和房地产信托视为中国特色的REITs的人士,既不真正理解懂REITs,也不真正理解中国地产。

这点来讲,

平安集团看得很明白

,地产战略最为清晰,通过与多家地产公司联手,逐步成为中国隐性的超大型地产公司(或地产基金)。

四、中国的类REITs与CMBS

国内证券行业在对标美国权益型REITs的时候,近年来以ABS为产品工具,推出了类REITs和CMBS的创新业务。

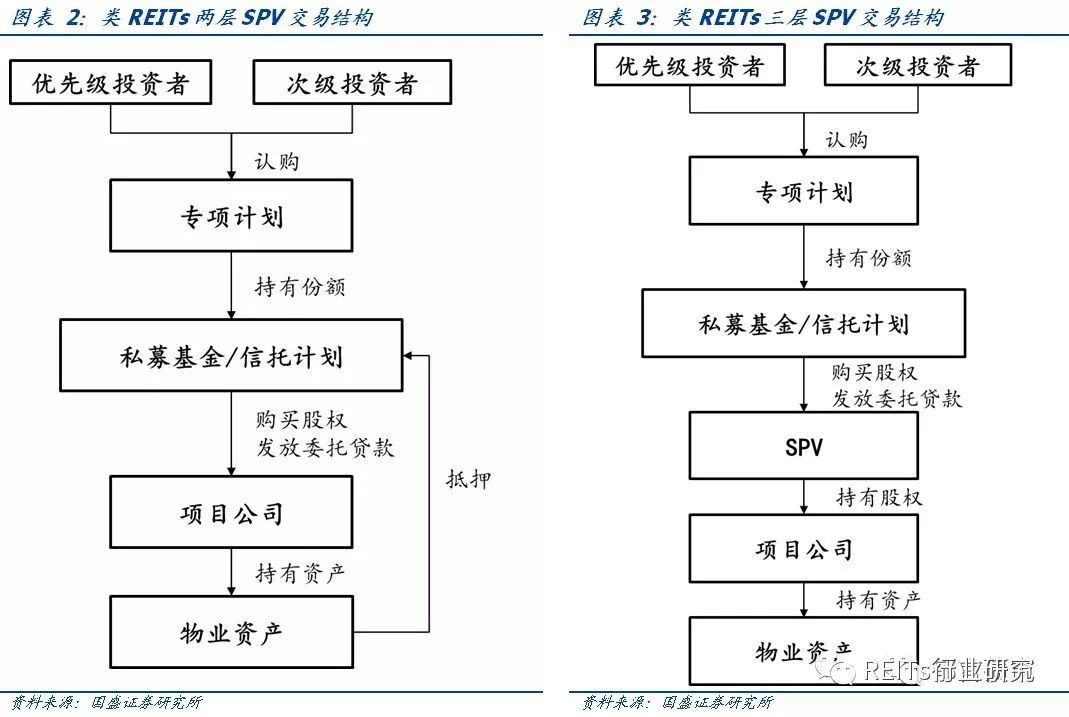

1、类REITs的操作模式是:

设立契约型基金,募集资金受让持有商业地产的项目公司的股权,并且对项目公司提供债权融资。然后再将基金份额作为基础资产,转让给资产支持专项计划。

2、CMBS的操作模式是:

设立单一资金信托,募集资金用于给持有商业地产并且进行运营的公司发放信托贷款,贷款以商业地产为抵押。然后再将信托受益权作为基础资产,转让给资产支持专项计划。专项计划的现多流来自于商业地产的租金运营收入。专项计划面向合格投资者募集资金,并且受到200人的投资人数限制,属于私募产品。

这两类产品,经过几年的发展,

现在规模约为千亿量级,相比信托万亿量级

,不可同日而语。

从产品的的本质来讲,由于很难脱离强信用主体的担保,更接近于信用债券。

这种现状产生的原因很多,

然而产品的私募性质最为关键!!!

这也是国内所有证券化产品发展的关键障碍。证券化的意义在于构建独立于商业银行体系的资金链条。私募性质使得,产品的资金募集仍然需求依附于商业银行体系,使得证券化有名无实。道理也很好理解,任何一个将自身产品销售渠道控制在竞争对手手中的商业模式,都在某种程度上有点BbullL SshitT!

国内有很多人将资产证券化肤浅的理解为所谓的“左侧融资”,也就是针对资产负债表的左边即(资产边)这是将资产证券化片面的理解为“资产融资”,从而某种程度上误导了国内资产证券化的发展。如果只是左侧融资,正如一个商业银行的资深银行家怼我讲的,

资产证券化能够做的事情,我们商业银行都能够做,你讲资产证券化有什么意义!

关于此观点,此处不予以展开。

因此,国内当前类REITs和CMBS,如果能够

公募运作

,形成独立于银行的资金链条,规模才有望获得高速扩张。这或许正是当前

REITs有望公募化

,引发市场关注的原因所在吧。

天下苦秦久矣!

五、REITs公募的几种可行模式探讨及监管拟推出的公募REITs介绍

如何公募化?

据与监管部门的沟通,大概率的政策是采取“

ABS+公募基金”

的模式,并且

允许公募基金份额进行连续竞价交易,以提升产品市场流动性

。这是监管层在当前诸多更高层面的法律法规的限制下,能够寻找到的最佳方式了。

国内的固定收益产品市场的历史经验可以看出,由于固收产品的价格波动较小,交易所市场的流动性很低,引不起普通大众的太大兴趣。在基础资产固定,租金现金流稳定的现有理念下创设的ABS产品,可以预计,现金流偏固收产品流动性有限

国外对于固收产品,为了提升流动性,通常采取做市商制度。这就涉及到证券行业的商业模式的转变,对于行业而言既是挑战,也是机遇。

如果我们根据金融本质去理解REITs,证监体系有最好的现成工具可以用以创设公募REITs,这个工具就是上市公司。

具体操作模式是:

以主业萎缩的低市值上市公司为载体,进行重组,放开定向增发融资用于收购商业地产,为了区别其他上市公司的再融资(所有公司的再融资放开,股市受不了),将这类公司的业务限定在商业地产的开发与收购、持有与经营上面即可。

等到中国地产泡沫破灭,国家出手救助地产行业之时,顺势争取税收豁免,则中国的真正REITs水到渠成。

REITs(Real Estate Investment Trusts,房地产投资信托基金)是一种以发行股票或受益凭证的方式汇集众多投资者的资金,由专门投资机构进行房地产投资经营管理,并将投资综合收益按比例分配给投资者的一种信托基金。

国内发行的产品部分符合了国外REITs的标准,但在交易结构、运营方式、收益分配等存在差异,因此称为“类REITs”。

类REITs和国外REITs最根本的区别在于,从投资者层面,是债和股的本质区别。

类REITs组织形式是专项计划,基本结构是专项计划通过私募基金或信托控制项目公司股权,从而间接控制物业,并且进行优先级/次级分层设计,对优先级采取多样化增信措施,投资者主要认购优先级,享有固定收益。而国外REITs组织形式是公司或信托基金,投资者享有分红和资产增值。

国内类REITs现状:

(1)底层资产以购物中心、写字楼、住宅公寓、酒店、物流仓储为主,融资规模和融资折价率差异化。(2)以权益型为主,但股性较弱。(3)期限普遍较长,最常见的期限是18年,通常以3年设置回售期。(4)目前公募基金持仓类REITs占持仓ABS的比重仅0.16%。

我们观察美国上市REITs的市值、回报率和股息率以及不同类型REITs表现,并对国外REITs的交易结构、立法模式、物业及REITs估值进行梳理,进而探讨国内公募REITs可能的发展路径。

1. 公募REITs试点可能采取类REITs结构嵌套公募基金。

在现有法律制度和实践背景下,类REITs结构嵌套公募基金是阻力相对较小的模式。未来,如果借鉴亚洲国家出台专项法规的方式,对REITs的设立条件、投资资产、收益分配等方面予以明确规定,我国公募REITs有望直接或仅通过一层SPV持有物业资产。

2. 投资者持有的公募基金份额可在交易所上市交易,集合竞价。

公募REITs的试点,一方面,扩大投资者范围至公众投资者;另一方面,投资者持有的公募基金份额可上市交易,集合竞价,增强流动性。有利于不动产的盘活,推动长租公寓、基础设施等方面建设。

3. 产品尝试平层设计,突出股性。

公募REITs产品有望采用平层设计,投资者享有浮动的租金收益和资产增值收益,突出股性。

4. 房企高度参与是REITs持续运营的重要因素。

从亚洲国家信托型REITs看,发起人通常为房企,且房企与管理人存在股权关系。房企让渡一定的物业所有权筹集公众资金,继续投资优质物业,同时承担物业运营,获取物业管理费。未来,如果制度设计能够激励具有较强物业运营能力的房企参与REITs的积极性,公募REITs有望实现投资者和房企双赢。

风险提示:

政策法规超预期。

01

国内类REITs概况

1. 国内类REITs与国外REITs有较大区别

从投资角度看,REITs(Real Estate Investment Trusts,房地产投资信托基金)是一种以发行股票或受益凭证的方式汇集众多投资者的资金,由专门投资机构进行房地产投资经营管理,并将投资综合收益按比例分配给投资者的一种信托基金。从资产角度看,REITs是不动产的证券化,底层资产是能够产生稳定现金流的不动产,以不动产的租金收益和增值收益为主要收入来源。

国内发行的产品部分符合了国外REITs的标准,但在交易结构、运营方式、收益分配等存在差异,因此称为“类REITs”。

类REITs和国外REITs的区别主要包括以下几方面:

第一,从投资者层面,是债和股的本质区别。

类REITs组织形式是专项计划,采取优先级/次级分层设计,外部投资者主要认购优先级,享有固定收益,且对优先级有相应的增信措施。而国外REITs组织形式是公司或信托基金,投资者持有股份或基金份额,享有分红和资产增值。

第二,投资范围和运作方式的区别,

类REITs主要为单一物业,对物业进行被动管理;而REITs通常为多个物业,对物业进行主动管理,存续期入池物业可新增或出售。

第三,交易方式上,私募和公开交易的区别。

类REITs绝大多数是私募发行,设置开放期,流动性较弱,国外REITs满足一定条件可上市交易。

第四,税收优惠的区别,

国外REITs通常避免双重纳税,而类REITs尚无税收优惠措施。

2. 类REITs交易结构:

投资者层面,是固定收益投资

现有类REITs,绝大多数是重资产模式,交易结构体现固定收益属性。

原始权益人或其关联方认购次级,而外部投资者认购优先级,优先级享有固定收益。同时,类REITs采取多样化的增信措施保障优先级现金流。此外,通常设置优先收购权,原始权益人或其关联方在专项计划期满后通过行使收购权持有物业产权。

(1)以私募基金/信托计划+专项计划为主

类REITs交易结构相对复杂,

基本结构是专项计划通过私募基金或信托控制项目公司股权,从而间接控制物业。

此外,私募基金或信托向项目公司购买股权和目标债权还可能通过一层SPV。专项计划除了控制项目公司股权,同时给项目公司发放委托贷款,构造“股+债”,有了债权,利息可以抵税,且能够实现物业抵押。

以“私募基金+专项计划”为例,运作流程如下:1.基金管理人设立私募基金,原始权益人认购全部私募基金份额。2.计划管理人设立专项计划,优先级和次级投资人认购资产支持证券。3.专项计划以认购资金向原始权益人收购全部私募资金份额。4.私募基金直接或通过SPV取得项目公司100%股权并发放委托贷款。

(2)优先级/次级分层,多种增信措施保障优先级现金流

类REITs通常采用优先级/次级分层,

原始权益人或其关联方作为劣后投资者,认购次级资产支持证券,而外部投资者认购优先级,享有固定收益。

同时,类REITs还采取多样化的增信措施保障优先级现金流,

主要包括物业资产抵押、物业资产租金收入超额覆盖、原始权益人或其关联方提供差额支付承诺或流动性支持、储备金机制、签订不可撤销租约等。

(3)优先收购权人通过行使优先收购权保有物业产权

类REITs通常设定优先收购权,优先收购权人为原始权益人或其关联方。

在行权期内,优先收购权人有权行使优先收购权,收购优先级资产支持证券全部份额。这一措施安排,实际上是保障原始权益人或其关联方在专项计划期满后仍然能够持有物业产权,反映了现有类REITs主要通过重资产进行融资的本质。

3. 类REITs现状:

底层资产多样化,期限普遍较长且设置回售期,公募基金参与较少

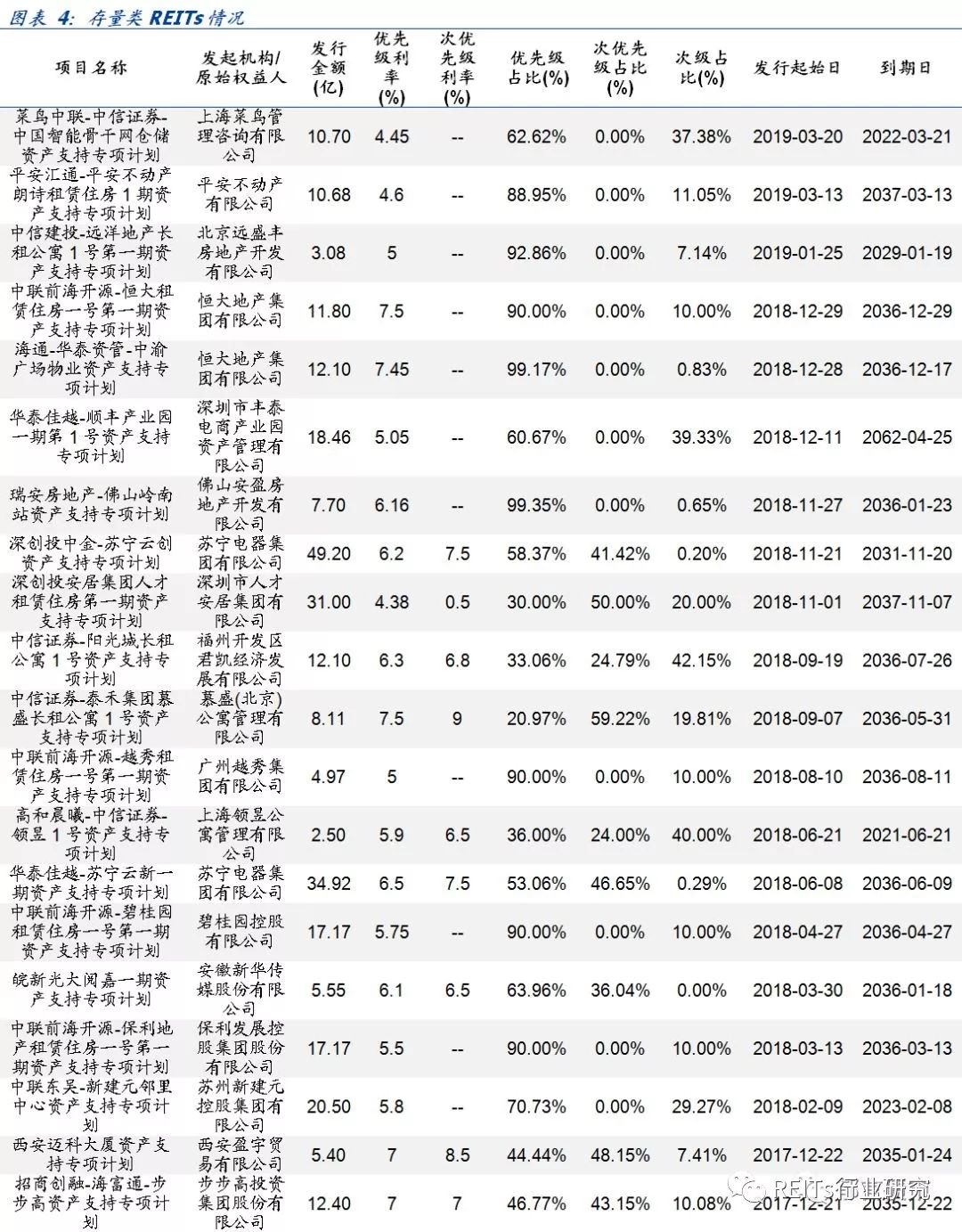

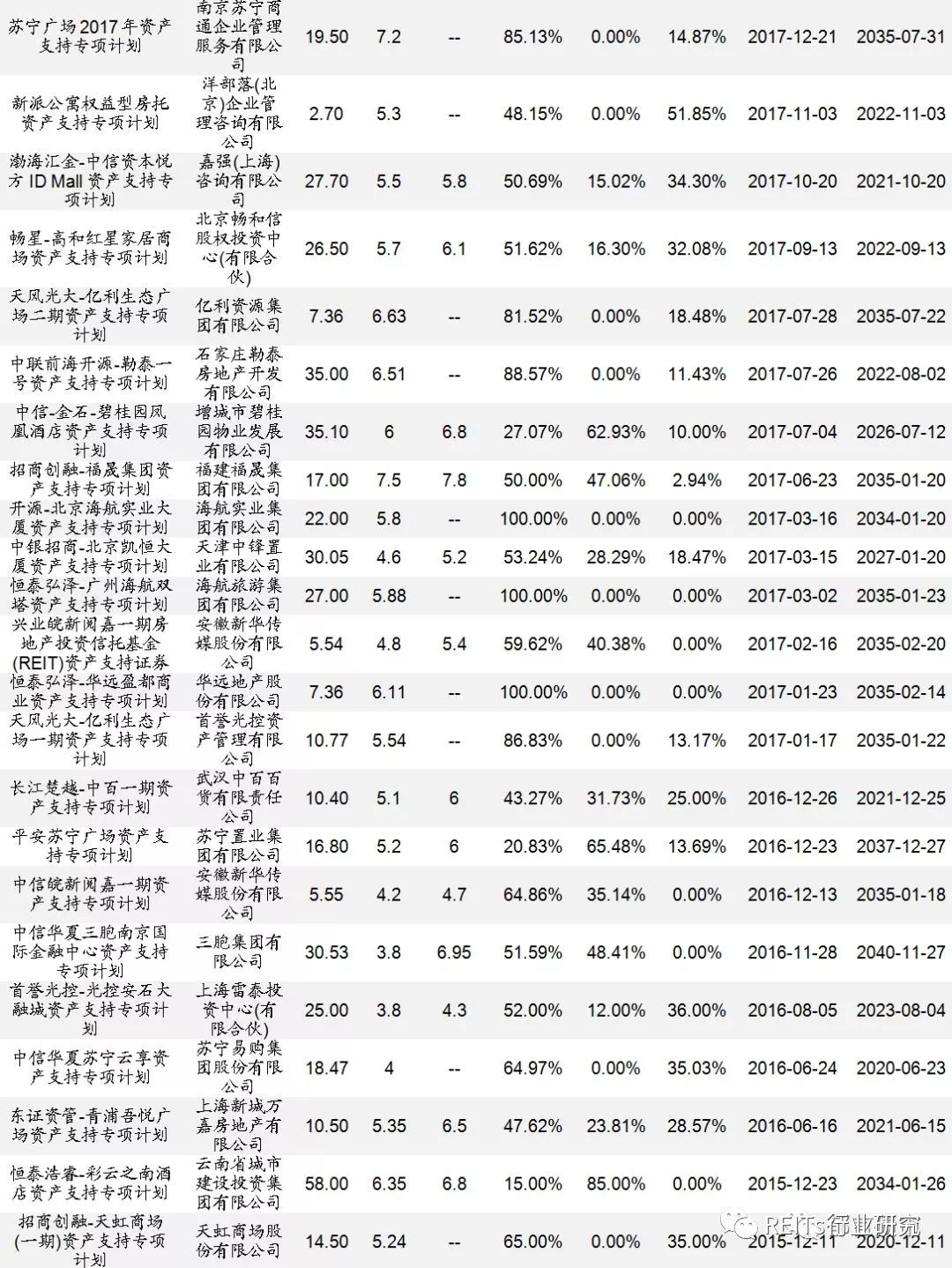

(1)底层资产以购物中心、写字楼、住宅公寓、酒店、物流仓储为主,融资规模和融资折价率差异化

现有类REITs中,底层资产为购物中心、写字楼和住宅公寓的类REITs数量较多;

酒店类REITs有2只,

分别为恒泰浩睿-彩云之南酒店资产支持专项计划和中信-金石-碧桂园凤凰酒店资产支持专项计划,发行金额较大,分别为58亿和35.1亿;

物流仓储类REITs有3只,

分别为中信华夏苏宁云享资产支持专项计划、华泰佳越-顺丰产业园一期第1号资产支持专项计划和菜鸟中联-中信证券-中国智能骨干网仓储资产支持专项计划。

不同底层资产类REITs发行额差异较大,

1只酒店类REITs和1只写字楼类REITs发行额超过50亿,而4只住宅公寓类REITs发行额低于5亿。

类REITs融资折价率差异较大。

类REITs收益来自租金收益和资产增值收益。我们用发行额/(租金净收入合计+资产评估值)粗略估算类REITs融资折价率。比如,长江楚越-中百一期资产支持专项计划的发行额/(租金净收入合计+资产评估值)为76.81%,而兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托基金(REIT)资产支持证券的发行额/(租金净收入合计+资产评估值)为46.40%,差异较大。

(2)次级规模占比差异较大

现有类REITs以权益型为主,但股性较弱。

类REITs的次级占比反映了股性的强弱,次级占比越高,则股性越强。47只类REITs中,新派公寓权益型房托资产支持专项计划次级占比最高(51.85%),9只次级占比在32%-42%左右,5只次级占比在20%-30%区间,14只次级占比在10%-20%区间,11只没有设置次级。

(3)期限普遍较长,设置回售期

类REITs的期限普遍较长,通常以3年设置回售期。

47只类REITs中,有33只期限超过10年(含)。期限最短的为3年,仅有2只,分别为高和晨曦-中信证券-领昱1号资产支持专项计划和菜鸟中联-中信证券-中国智能骨干网仓储资产支持专项计划。最常见的期限为18年,共有22只类REITs期限18年,优先级每3年末设置利率调整机制和投资者回售权。

(4)目前公募基金很少参与类REITs

根据公募基金2018年年报,仅1只中长期纯债型基金持仓中联前海开源-勒泰一号资产支持专项计划的优先A1级和优先A2级,持仓市值合计为0.99亿。公募基金持仓ABS市值合计为603.58亿,持仓类REITs占比仅0.16%。

美国是REITs的发源地和最成熟的市场,我们主要观察美国上市REITs的市值、回报率和股息率以及不同底层资产类型REITs表现。同时,对国外REITs的交易结构、立法模式、物业及REITs估值进行梳理。

1. 美国REITs现状

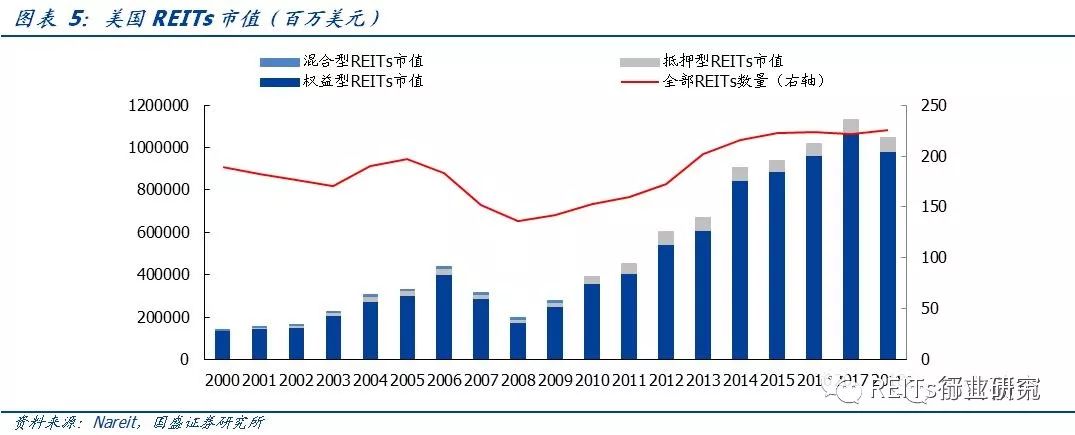

(1)权益型REITs市值占比超过90%

美国上市REITs以权益型REITs为主。

根据投资对象的不同,REITs分为权益型、抵押型和混合型,其中,权益型主要投资各类物业,持有物业产权;抵押型主要投资房地产抵押贷款或抵押贷款支持证券(MBS)。截至2019年3月末,美国上市REITs共225只,市值合计为1.216万亿美元,其中,权益型REITs市值为1.132万亿美元,占比93%。187只REITs在纽交所(NYSE)上市交易,市值合计为1.084万亿美元。

(2)权益型REITs长期回报率高于股票收益率,股息率高于十年期国债收益率

权益型REITs长期回报率高于股票收益率,股息率高于十年期国债收益率。