↑↑

点上面蓝色小字 | 关注

↑↑

我们是中科院主管、科学出版社主办,与日本知名科普杂志Newton版权合作的一本综合性科普月刊。

在印象派举办的几次画展中,塞尚(Paul Cézanne)、梵高(Vincent van Gogh)、高更(PaulGauguin)和修拉(Georges-Pierre Seurat)都有作品参展。但是,他们并不是印象派画家。艺术史上称他们是后印象派。

后印象派大师们的独特画法,都是他们学习色彩科学原理、用理论指导实践的结果,可以说是继几何透视法之后绘画与科学的又一次亲密接触。

画家在画布上调配颜色是一个物理过程,而观者欣赏画上的色彩得到的感觉则是一个生理、心理过程。所以,对于画家来说,想要追求的是观众看画时的视觉效果,而使用的手段是在画布上调配颜料,为此必须对颜色的配伍及其产生的视觉效果了然于胸。

但这个问题实际上很复杂。请看下图,从主观知觉上来讲,嵌在深蓝色长方形和浅蓝色长方形中间的半圆环的颜色好像是不同的,但实际上它们的颜色完全相同。之所以看起来不同,是由于它们所引起的主观知觉受到了周围的长方形的颜色的影响。所以修拉说:“绘画应当变成一门科学。”

图中半圆环部分的颜色一样吗?

观赏过梵高原作的观众都会感觉到画面有一种让人“辣眼睛”的明艳。那么,为什么梵高的画有这样的效果呢?原来这与他采用的涂色方法——“固体混色”有关。

不同的颜色有两类混合:一类是投射光的直接混合,也就是常说的“

加法混光

”

。

用红色的光源与蓝色的光源照射同一个屏幕,那么在屏幕上红、蓝两种颜色光斑的重叠处就会产生紫色,这种紫色是由两种色光叠加而成,能保持其色彩强度,甚至显得更亮。另一类是反射光的间接混合,也就是“

减法混色

”。当画家把红、蓝两种颜料涂抹在画板上混合时(颜料里含有红色和蓝色的微粒),观者视网膜接收到的是反射光,原来被红色微粒反射的红色光又被蓝色微粒吸收了一部分,同样,蓝色光也被红色微粒吸收了一部分,所以由此得到的混合紫色,色彩会失去一些强度,显得比较喑。油漆匠用不同颜色的涂料重复涂饰墙面时会发现色泽越来越黯淡,就是这个道理。

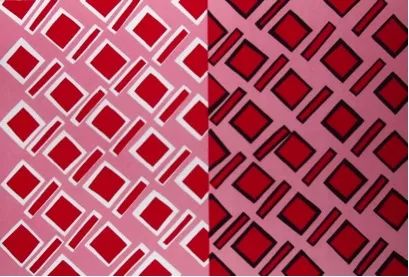

梵高喜欢用明亮的颜色,他想要达到歌特式大教堂的彩色玻璃窗产生的效果。通过彩色玻璃产生的混色属于加法混光,色彩鲜艳,但这种效果对使用颜料的画家来说难以做到。为此,他干脆不把两种颜色混合起来,而是直接把鲜明的原色涂在彼此相邻的位置上。通过下图,我们可以对梵高采用的这种固体混色的视觉效果有一个切身的感受。这是一种印染纺织品的装饰图案,右面部分是原来的图案,用白色代替原图中的黑色部分之后,可以明显地感觉到图中所有的颜色全部都变亮了(左面部分)!

一种印染纺织品的装饰图案设计。右面部分是原来的情况,用白色代替原图中的黑色之后(其他颜色不变),我们可以清楚地感觉到图中所有的颜色全部都变亮了(左面部分)!这种技法在色彩学中称为贝措尔德效应,是用柏林气象学家威廉·凡·贝措尔德(Wilhelm von Bezold)的名字命名的。

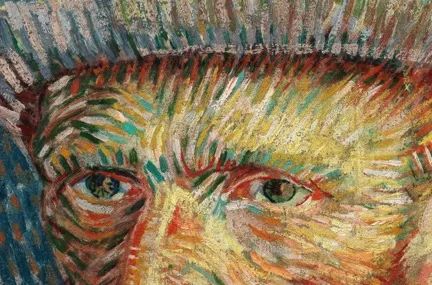

《戴灰色毡帽的自画像》,梵高,1887

从作品的细部可以看出,笔触很粗糙,使用了固体混色的方法。

梵高用这种技法创作的自画像,由于笔触比较粗糙,所以我们的眼睛并不能把相邻的光融合起来,看到的还是各种不同颜色的短促的线段,但因其绚丽光亮,能让人感到激情四溢。

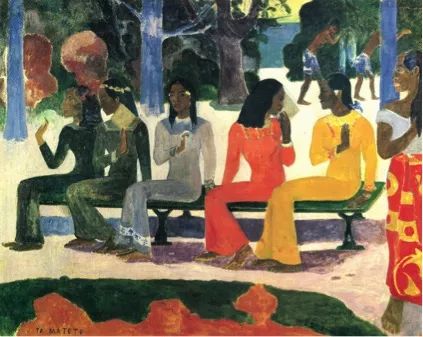

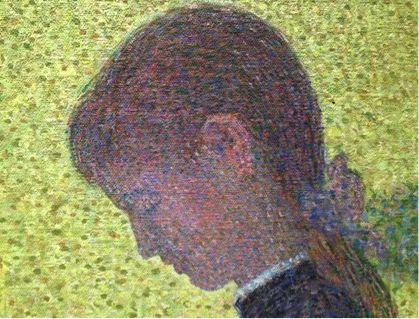

《塔马泰特》,高更,1892

法国画家保罗·高更先后两次(1891、1895年)远渡重洋,到太平洋上的法属塔希提岛采风考察,并与当地的土著少女同居生活,所以他的作品里充满了异国情调和多元文化的印记。他的作品《塔马泰特》(意为市场)构图十分简单,右边站着的人朝左边5个坐着的妇女望去。妇女们穿着黄色、橘红色、灰色、棕色和橄榄色的民族服装,在灰色的背景里显得格外突出。

从画中可以看到高更的用色特点:他喜欢把颜料平涂得相当厚。但是油画颜料不像水性颜料,平涂太厚的话,颜料干了以后容易发生龟裂和脱落。为此,高更移植了瓷器制作中一种叫“掐丝珐琅彩”的技术,即在要涂颜色的块面上用细线隔出若干小格子,用来容纳糊状的颜料,这样可以增加色彩的强度和感染力。

对于为什么要把颜色涂得如此厚重,高更有过精彩的叙述:“色调的重复,具有音乐感的单调的色彩和声,不正和东方的高腔旋律类似吗?不正和用以加强对比感的打击乐器的伴奏相似吗?例如,贝多芬就经常将它们运用到悲壮的奏鸣曲中,德拉克洛瓦也喜欢重复棕色和深紫色的和声,将其作为一种气氛低沉的象征符号,暗示悲剧……色彩在现代绘画中将起着音乐性的作用。色彩,像音乐那样颤动,在自然中最难以捉摸,也最为普遍,这就是它的内在力量。”(《高更艺术书简》)

法国画家修拉在艺术史上被称为新印象主义画派,他的绘画风格也被称为“科学主义”。他确实是一个以色彩科学为创作指导且一丝不苟的画家。那么他推崇的色彩科学理论是什么呢?

对修拉产生直接影响的是美国物理学家奥格登·鲁德(Ogden Rood)的著作《现代色彩学》(Modern Chromatics )。他描述了一种现象:从一定的距离上看,放在一起的不同的颜色的小点会自动融合成为另外一种颜色。这成为修拉“分色主义”的基本依据。

修拉想,如果把印象派绘画的粗犷的笔触缩小,变成一个个小圆点,那么这些彩色的点就会被观者的眼睛看到后再在头脑里混合起来。这样,观察者得到的混合色觉应该属于“加法混光”,亮度不会受到损失。于是他刻苦钻研,废寝忘食,终于创造了一种独特的画法——点彩。譬如要画一片绿叶,他并不是在调色板上将黄色和蓝色颜料调和成为绿色后涂在画布上,而是在画布上涂点了数以百计的黄色小圆点和蓝色小圆点。深绿处蓝点多一些,浅绿处黄点多一些。当观者在离画作稍远一点的地方欣赏时,这些色点就会连成一片,看起来与一片绿色别无二致,并且格外明亮和谐。这种现象被圈子里的朋友叫做“光渗色”。

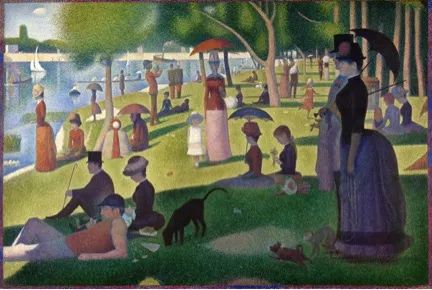

《大碗岛的星期天下午》,修拉,1884~1886

下图为画中的局部

《大碗岛的星期天下午》是修拉点彩画法的代表作,画中成千上万个小圆点(原色点、调和色点)有条不紊地排列在一起(在每个原色点的旁边加了一个补色点,看起来格外养眼),没有半点不规则的笔触和仓促的痕迹,一丝不苟地再现了阳光下巴黎郊外塞纳河边的真实场景。无论是女士的衣裙、水中的游艇还是黑色的小狗,他都用同样的方法处理,如机械般精确。所以修拉也被评论家称为“分解主义”者。观看点彩画法的作品时,观者要保持一个适当的距离,如果离开画太远,这时原来分开的小圆点重叠起来,画面又会呈现朦胧的灰色。