作者:柳胖胖

来源:一个胖子的世界(ID:leslie0724)

腾讯出了最新的2016第四季度和2016全年财报,具体数字我就不一一罗列了,去各大财经门户都能看到,这里说几点我觉得比较有意思的地方。

1、微信首度超过手Q

微信的月活,达到了8.89亿,首次在财报数字上战胜了手Q(8.69亿),尽管,受制于人口红利的渐渐消失,微信历史上首次同比增速低于30%。

但是,微信通过微信支付,理财通、公众号以及和一系列的线下吃喝玩乐应用的对接,已经脱离了单纯的IM聊天工具和朋友圈社交产品的定位,慢慢向

为用户提供一切生活基础服务的超级APP

进化。

这也正是微信能稳步增长超过手Q的原因。

确实,手Q的月活多年来一直不稳定,比如相比2016第三季度,就出现0.9%的环比下滑,但是,作为腾讯公司最重要的战略一环,配合QQ空间(月活6.38亿)等产品,手Q依然是腾讯牢牢抓住年轻用户的最有效武器。

2、小程序怎么样了?

如果我上面对微信的定位没有错--提供一切生活基础服务的超级APP,那么,小程序现在的发展就绝对算不上失败。因为这样一来,小程序的使命,就成了对微信成为这样一个超级APP做一个良好的补充。

而如果如业内讨论一般把小程序作为一个独立产品来看,才会认为它发展不及预期甚至会抛出已经失败的论调。

这次财报中提到了小程序相关的内容:

“微信着重于为用户的日常生活提供更多便捷。年内,微信丰富了其围绕公众号的内容生态,提高了微信支付在商户及用户间的使用率。

微信于2017年1月推出小程序,

相信未来将有助于我们在“低频次使用场景”中提供更广泛更深入的服务,连接更多的线下服务与线上用户,

以及让用户有更多的途径触达及体验类同手机应用所提供的功能以提高手机应用的下载转化率。”

如果你理解了这段话,那么从某种意义上来说,小程序没有大家想象得那么火,才是对的。对于一个用户已经几乎是中国所有网民合集的产品,如何利用其它服务提供者的能力把微信还没满足的那些“低频而深入”的需求给满足了,可能才是小程序真正要去做的事情。

也许,张小龙做微信小程序,从来没想过要颠覆原生App呢?

相对于使用小程序,别人的低频需求,可能恰好是你的高频需求,所以你会下载一个App,并觉得这是很有必要的事情。但是,你不用微信小程序,只能代表你暂时不是上面这些低频服务的目标用户而已。

反正,不管你用不用,你都还得用微信,这才是小程序等一切微信生态产品得以不断尝试、发展和突破的基础。

3、微信支付VS支付宝:超越了?

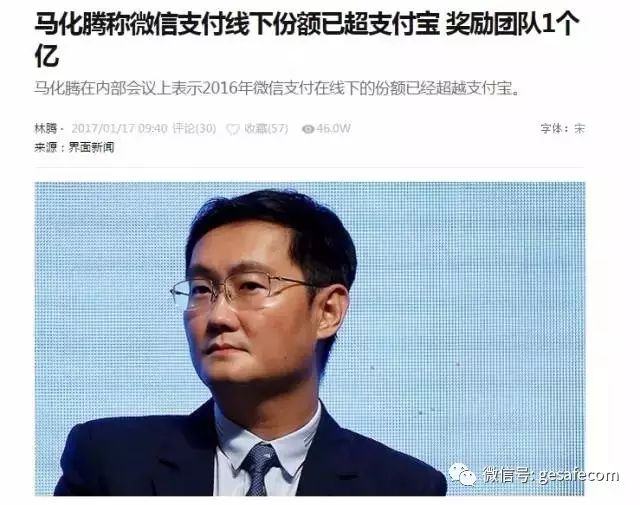

根据财报,截止2016年12月,腾讯移动支付的月活跃账户及日均支付交易笔数均超过6亿,我在想,会不会真如马化腾在某内部会议所说,微信支付的线下份额已经超过支付宝?

个人的看法是,绝对有可能,

但是,这个超过没有任何意义。

因为,支付只是金融这个纷繁复杂的行业里,相当基础的一环,虽然没有这一环作为连接,可能一切都不会发生,但是有了这一环,在此基础之上的其它金融业务,并不会自动发生。

也许,微信支付只是给合作商家的手续费更低甚至补贴而已。

另一方面,起源于阿里的电商业务的蚂蚁金服,在商家小袋、个人征信和理财投资等相关领域已经积累的多年经验和趟过的深坑(比如招财宝等),微信暂时还难忘其项背。

这场战争依然会持续很多年,并且,不要忘了,那些有国企背景和牌照资源的传统金融机构们,才是现在金融领域的真正主角。

4、朋友圈广告的天花板

腾讯这次广告方面的收入成绩依然相当不错,网络广告业务的收入同比增长 45%至 2016 年第四季的人民币

82.88 亿元

。

其中,效果广告收入增长 77% 至人民币 51.68 亿元,主要受来自微信朋友圈、我们的移动端新闻应用及微信公众账号广告收入的贡献增长所推动。

品牌展示广告收入增长 11%至人民币 31.20 亿元,主要受来自移动端媒体平台(如腾讯新闻及腾讯视频)收入的增长所推动。

由此可以看出,

朋友圈的广告,更多是以效果广告而不是品牌广告为主。

个人始终认为,尽管很多手握重金的大KA们始终盯着微信这块肥肉,但微信在广告方面的价值,并没有想象中那么大,原因主要还是因为微信现在的本质依然是一个熟人社交平台,我在之前的文章《决战信息流》里提到过:

“广告阀门的大小基本上取决于该产品feed的内容属性:内容越是和用户不相关的,私密性低的,用户看到广告接受起来就越容易,因此广告频率高一点也无所谓。”

“所以,同样比如100条正常feeds的流里,今日头条能放的广告条数就可以比微博多些,微博就可以比微信朋友圈里的广告放多些。”

“在微信的朋友圈里,其实有点像亲朋好友互动的私密地带了,所以对广告的容忍度其实是最低的。而我们可以看到,朋友圈的广告频率确实很低,不仅仅是因为张小龙跟更具有情怀,熟人社交产品里的广告本来就是一个不可触碰的雷。所以微信基于广告模式的商业价值,更多是因为它的用户量、在线时长和品牌效应来说的。”

“比如,朋友圈早期的广告策略也是给投放高客单价的KA客户,这样的广告也更受欢迎,点击率和转化率也会相应提高。而微博和今日头条,更适合中小广告主来做一些自助的投放,虽然客单价低,但因为它俩“的阀门”可以比朋友圈开得大,可能到最后比拼的就是运营效率了。”

由此可以看出,微信上的广告,尤其是朋友圈里的广告,总量会受到天然的巨大限制。而微信公众号里的广点通投放,包括最近推出的互选广告,始终游离在微信社交氛围的外沿,尽管绝对体量够大(微信的月活用户都可能是微信公号的使用者),但其仍然只适合作为一款内容资讯类产品来考量其广告价值。

5、腾讯新闻+天天快报VS今日头条

今年因为Robin厂长的一封内部信而被推到风口浪尖的内容分发大战,腾讯旗下自然也有产品参战了,而且阵势不弱,它们是由强大流量带动的产品矩阵:腾讯新闻+天天快报+微信手Q里的新闻插件。财报里提到:

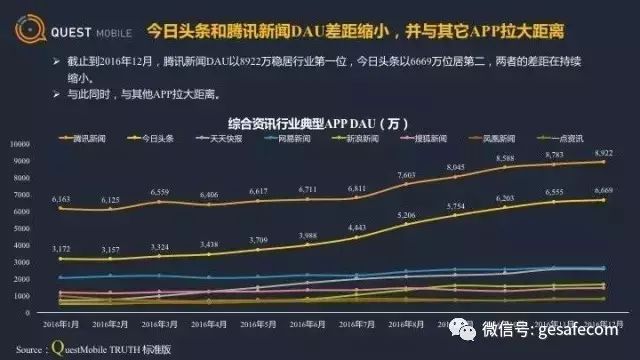

“我们的新闻服务(包括独立新闻应用和我们社交平台内的新闻插件)按日活跃账户计保持行业领先地位。腾讯新闻作为国内最受欢迎的专业新闻应用,聚焦深度新闻内容。快报通过有吸引力的以及高度个性化的休闲阅读内容,亦成为中国最受欢迎的新闻应用之一。”

可以看到,基本上,腾讯新闻对标的是类似传统门户的app们,而天天快报对标的是今日头条领衔的新一代个性化推荐为主打的app们。

而根据Questmobile的数据来看,这场战役里

暂时的领先者其实是腾讯,

难怪不惧一切巨头的张一鸣在接受财经记者的采访时半是无奈半是揶揄地提到:“BAT中的T(腾讯)还是很强的,我们还没有逃出重力。”

6、腾讯和NBA合作的那些事:版权还有那么重要么?

最近从微博“零成本”成为NBA战略合作伙伴,到乐视缺钱买不起中超转播权等事情里可以看到,过去很多的传统商业玩法已经失效了。

比如面对体育赛事,互联网和他们合作的正确姿势是什么,腾讯像过去的电视台一般,拿5年5个亿美金砸下版权是对的吗?

也许在过去,售卖版权是内容方最重要的收入来源,并且局限于技术因素(比如电视机毕竟是一个只能单向传播的产物),造成了这个领域的玩法一直是以此为核心的。

但是要注意的是,在过去,能够一场比赛全程看下来一分钟不差的铁杆球迷,其实一直是很小的一撮人。

大部分的人需要的其实恰恰是精彩时刻,进球合集这样的“短视频”产品。

因此,到了今天,面对微博和今日头条这样的产品,我们和大IP合作的方式其实可以更灵活一些了。

同时,有赖于移动互联网的强势崛起,用户的碎片化使用习惯等,短视频产品的普及对赛事直播这样的长视频形成了颠覆。而借助微博上屡禁不绝的盗版内容的帮助,被裹挟的NBA“无奈”和微博(既然已经免费了还不如由自己体面地来终结他们!),共同推出了官方赛事的实时短视频、比赛集锦、原创节目以及其它互动产品。同时,微博还推出赛事提醒服务这个适合现代人的实用小功能,让用户将比赛时间同步到微博的日历提醒里。(见下图)

基于这样的案例,双方的合作模式就不再是“前置”的直接天价购买版权或直播权了,而是

基于内容方和平台方的合作,共同打造适应移动时代用户的服务,从中寻找盈利点,再发展出“后置”分成的商业模式。

但是,回过头来说,这样一个30亿人民币的教训,马化腾咬紧牙关也只能把苦水往肚子里咽。因为,不管是腾讯微博还是腾讯的短视频产品“微视”,都已经基本宣告结束服务了。在腾讯的大生态里,竟然出现了没有办法和NBA进行类似合作的“真空地带”,这的确值得整个腾讯高层好好反思一下。

7、王者荣耀:终于在网易面前出了口气?

腾讯的游戏收入表现一向亮眼,第四季度共收入184.7亿,而其中手游也首度单季度超过100亿,同比增幅超过50%。

过去来说,腾讯游戏的体量肯定是要超过网易的,因为腾讯的社交优势摆在那里,产品做得不管怎么样都会有流量。但在这几年的角逐中,腾讯更多的采用代理引入的策略,像CF和DOTA这样的游戏,都是从国外引进的。

而网易则是走了自研,在用户和流量并没有腾讯那么大的情况下,靠着“慢工出细活”的产品精神,居然从腾讯手里抢下了不少份额。

根据去年第三季度媒体的报道:凭借日活超1000万的阴阳师,2016年10月网易超越腾讯成为全球第一大手游发行商。而这次,王者荣耀的日活跃用户超过了5千万,创造了腾讯在智能手机游戏市场的新纪录,并传:最高日流水达到了2亿,月流水超过30亿。

一款游戏的生命周期到底有多久,实在不好判断。胜利也许只是短暂的,正如前面提到的腾讯阿里的支付战争,我相信这两家在游戏领域的战争,也会持续很久很久。

8、腾讯和阿里的终极PK

这几年,由于百度的掉队,我对腾讯和阿里之间的竞争关注的更多一些,两家除了市值都在2500亿美金的量级徘徊之外,其余方面都有很大的不同,各自生态之复杂也不是一句两句话能说得清的。

我在墨迹天气VS美图一文中提到过

工具类产品想要做成平台级产品的三步走:

工具,社区(社交),平台。

工具类产品的在线时长通常很低,不管打开频次如何,通常都在2-10分钟,如果能突破这个时长,意味着有用户足够长时间地使用,那么在这个产品之上互动形成社区(社交)的氛围就是有可能的。

比如,从微信的语音IM工具到朋友圈就是最成功的例子,从美图秀秀到美拍也算是个从工具到社区的不错例子。但是,美拍没有形成闭环,最终没能成为微信那样的平台。很多工具和社区产品都在寻找自己成为平台的“窄门”,却郁郁不可得。

“只不过,最残酷的现实是,你在找窄门,巨头也在找窄门,你想找的是从工具到社区再到平台的逆袭之路,巨头想的是从一个平台到另一个平台的飞升之道。”

恐怖的地方正在于此。当许多产品仍然受制于自己仅仅是个工具(墨迹天气)或者是个社区(知乎豆瓣)的时候,腾讯和阿里不但拥有平台级产品,而且都有不只一个平台级产品。

这让腾讯和

阿里都成为了真正意义上的生态型公司,这种生态不但意味着旗下有众多平台级产品,而且这众多业务之间能够真正多维度和高效率地形成整合和互动。

在社交和网游领域,腾讯是一贯的赢家;而在电商和金融领域,阿里的领先和壁垒优势也非常明显。但在其它业务的布局上,腾讯和阿里一直是通过自营和投资等办法,相互追逐,相互攻伐,这么多年来,形成了谁也无法弄死谁的局面。