“你再这样,妈妈就不喜欢你了。”

“你要是不好好吃饭,就不让你看电视了。”

“你听不听话啊?!这孩子怎么这样啊!”

在和孩子的沟通中,也许你也曾说过类似的话。家长们往往不会主动意识到这种说话方式有什么问题,但这些言语其实是带有“暴力”的,常常会引发自己和孩子的痛苦。

也许你一直在和孩子进行“暴力沟通”。

无处不在的暴力沟通

意识到此时此刻正在发生的暴力沟通,是做出改变的第一步。

父母与孩子沟通时有5种常见的暴力模式

,有些较为明显,有些则很隐晦:

1. 操纵

人们很会利用示弱来引发他人的愧疚感,从而操纵他人,家长对孩子也一样。

有时父母会说:“你这么不听话,爸妈的心都伤透了。” 这时父母是把自己置于劣势的,

让孩子觉得:是我的行为导致了父母难过,我应该对所有事情负责。

通过情感上操纵,父母回避掉了自己的责任,也在强迫孩子按照自己的期待生活。

2.

进行比较

“人家孩子”这种可怕的生物,可能在每个人的童年中都出现过:“你看看那谁家孩子,你怎么就不行!”

Dan Greenberg在《让自己过上悲惨生活》一书中,诙谐地揭示了比较对人们的影响:

“如果真的想让自己过上悲惨的生活,就去与他人做比较吧。”

暴力沟通不只是打骂,还有可能是让孩子一直身处于比较之下的自卑中。

3. 强制

强制是指对于别人的要求暗含着威胁的意味,如果不配合,将可能受到惩罚。这是关系中的强者常用的沟通手段。

在亲子关系中,父母便是强者。家长们会有一种使命感/责任感:

我是你爸/妈,我的职责就是管教你。

父母常常希望竖立一个威严的形象,有些家长甚至以“孩子很怕我,我一瞪眼ta就不敢说话了”为荣,因此在言语中总是盛气凌人,把请求以命令的语气发出:“回你自己屋去!现在!”

4. 身体暴力

儿童虐待(child abuse)是最典型最明显的暴力。人们可能会觉得虐待这个词过于严重,有点被吓到。但是以下的场景可能就普遍得多:

因为孩子不听话,父母照着孩子身上就是一巴掌,孩子嚷嚷着“我要告你虐待儿童!”家长可能觉得又好气又好笑:“拍你两下就虐待了?还敢告我了?”

家长会解释:“我也不想打你的,但你做的太过分了!” 解释自己是因为在情急之下,没忍住,才打孩子两下。

这一切都是暴力的原因,但不能成为理由。

5. 冷暴力

儿童情感忽视(childhood emotional neglect)即是通常所说的冷暴力,指

父母没能够给予孩子足够的情感回应

。

例如,工作累了一天,回家根本不想再理睬孩子;生孩子气的时候,不想搭理Ta,晾着Ta给Ta点颜色看看;当孩子道歉的时候,故意拒绝或冷漠对待。

这些或有意或无意的忽视都会让孩子觉得父母并不在乎自己,

自己的感受是不重要的。

一个朋友曾跟我说:“在我的童年回忆中,父母从未在场过。”

为什么暴力沟通没有效果?

首先,当我们运用暴力沟通的时候,往往意识不到自己行为的后果,也意识不到我们其实不用通过惩罚孩子来满足自己的需要。这就使得它成为了正常和习惯。

另外,

以上这些暴力沟通模式可能会给孩子造成严重身心伤害

,比如:

-

退缩、自卑、不愿与人交流;

-

自我批判、抑郁焦虑情绪增多;

-

无法形成独立健全的人格、个性和自我被扼杀

-

影响学业表现、与同学之间的关系;

-

成为暴力沟通模式的传递者;

同时,

父母也会因为自己粗暴的态度而产生愧疚,觉得自己不是合格的家长

。

父母们也许常说:“打在你身上,痛在我心里”、“妈妈每次训完你之后都很后悔的”。

但是没有反思的愧疚往往会重蹈覆辙

。遇到情绪积攒到临界点时,还是会习惯性地使用暴力沟通。

最后,

暴力沟通之所以达不到效果,正因为它有时候看起来很“有效”。

面对命令的语气、严厉的训斥、甚至体罚, 即便孩子在当下会因恐惧而显得乖巧,接受批评,但通常也不是心甘情愿的。

它不能让孩子真正的成长、认同并爱父母,反而会招来敌意和更多的暴力。

如何正确的和孩子沟通?

那么有没有一种交流方式,是完全避免以上所有错误的呢?

答案是非暴力沟通。

非暴力沟通

(NonViolent Communication)

是Marshall Rosenberg发现的一种沟通方式,依照它的准则来进行谈话和倾听,可以避免很多不必要的冲突。

它包括四个要素:观察、感受、需要、请求。

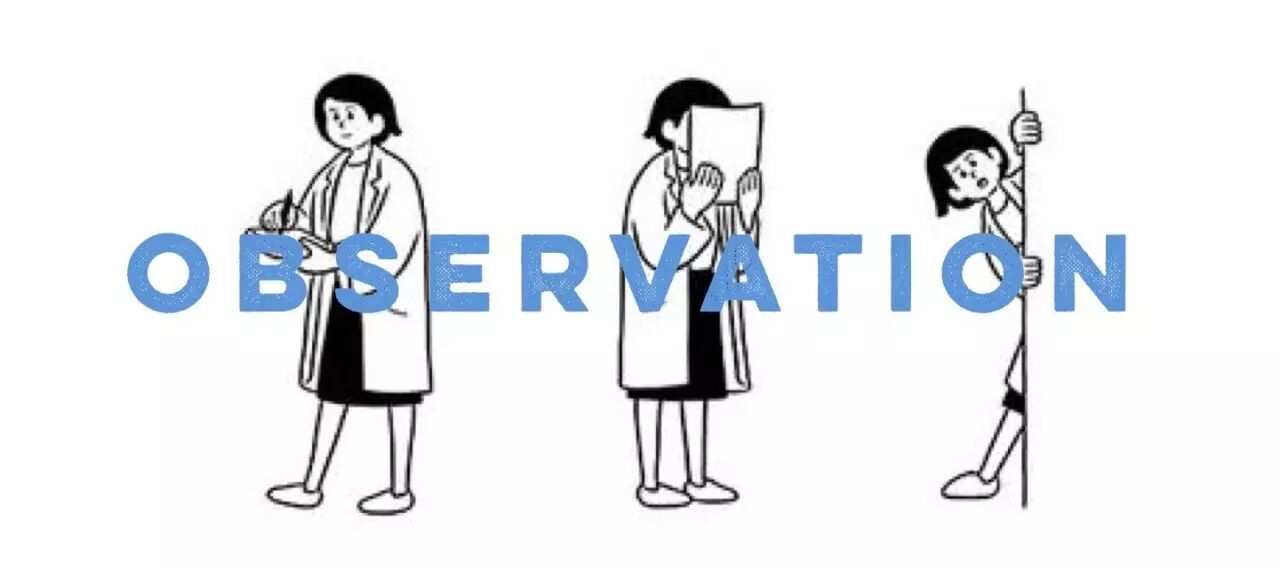

1. 观察(Observation)

观察意味着单纯地阐述观察到的孩子行为,不掺杂任何评判、观点、指责。

想要做到客观的观察是很难的。

一方面,

人们通常将观察与评论混为一谈。

“你这孩子真懒”是典型的评论,而真正的观察是“今天你睡到中午12点还没有起床喔”。

尝试用观察取代评论,会减少很多对孩子的隐性伤害。

另一方面,

在描述事实时,我们习惯性使用模糊的词汇

。例如:“你总是不专心听讲”,

而真正的观察是“你在上午的数学课上走神了”。

总是、每次都、从不……这些频率词语容易让人产生逆反心理,孩子和父母会陷入回忆找反例的竞争中。

例如,“你每次都不听我话。” 孩子会拼命反驳:“我上次就听你的报了数学班啊!”

学会客观的观察和表述孩子的行为,是沟通的第一步。

2. 感受(Feelings)

感受容易和想法混为一谈。当人们说“我觉得”时,往往表达的不是情绪感受而是认知层面的想法。

例如,想法是:我觉得你不乖。

而感受是:你大吵大闹,

我感到很焦虑

。

生活中可以多尝试用“我感到…因为…”的表达方式与孩子沟通,

家长只有学会表达自己的感受,才能真的找到自己对孩子生气的根源。

3. 需要(Needs)

在批评、操纵等暴力沟通的时候,

话语中隐含了没有被满足的需要

。

比如,孩子回家太晚,父母生气地训斥:“谁让你跑出去玩儿的!以后放学必须马上回家!”

孩子通常会辩解或者反击。但其实父母的需要是“孩子的安全”,然而这种需要并未被直接说出来,因此孩子感到的只是最外层的愤怒,而不是内含的担心。

父母应尝试明确表达自己的需要

,这会让孩子感受到你对ta的爱,减少你们之间的矛盾,比如“你这么晚回家,我很生气,因为我很担心你的安全。”

4. 请求Request

最后一步是提出具体的请求,但不是命令。

对孩子提出要求时,我们通常不说希望他们做什么,而说不希望他们做什么,并且非常模糊、抽象。

比如“下次还敢不敢了?”或是“你下次不要再这么晚睡了。”

家长们可以换一种说法问孩子:“能不能告诉我,晚睡对你有什么好处呢?”

正确的方法是提出正面的、明确的请求,并且

请求越具体,就越容易实现

。

以上四点不仅是非暴力沟通的重要原则,也是四个

非常具体的、有实际操作性的步骤

。它像一种心理学工具,通过一些练习,每个人都可以掌握这种沟通技巧。

不论你是家长还是孩子,想要改善你的亲子关系,不妨从尝试非暴力沟通开始。

我们与

跟大熊玩英语

一起组织了

「妈妈也要懂的儿童心理」第一季

非暴力沟通 系列微课

我们的好朋友大熊,以儿童英语启蒙领域

最专业的“二语习得”理论为基础

,创办了公众号

“跟大熊玩英语”

,每日免费发布英文绘本故事、趣味单词课、英文原版动画、自然拼读课程、英文儿歌童谣……

是 4-12 岁儿童爱上英语、学好英语的第一站。

跟大熊一起玩英语,

在小学毕业前读完 1000 本英文书

,这样的成就每个孩子都有机会在大熊这里实现:

「妈妈也要懂的儿童心理」第一季

课程讲师

这次我们请来了三位在儿童青少年心理领域经验丰富的咨询师,作为”非暴力沟通“系列课程的讲师:

丁安睿

简单心理认证

注册系统咨询师

研究方向为儿童青少年及其家庭的心理治疗

马阁蔓

简单心理认证

儿童游戏治疗师

伴侣及家庭治疗师

陈宇飞

简单心理认证

美国马里兰州执照心理咨询师

马里兰州儿童中心心理咨询师