点击上方

青年电影手册

关注!

左起:李安之子李淳、汤唯、李安、甘国亮

是的今天又是李安。

手册君的好友,扬子晚报文化部副主任张漪,对李安绝对是真爱,早在《少年派》上映的时候,张漪就写过长文影评表达爱意

(

特稿 |《少年Pi奇幻漂流》中国公映三周年之重温美梦

)

。

这次,她连刷了两遍《比利林恩》之后,不吐不快,洋洋洒洒又是一篇长文,手册君迫不及待地推荐给大家。

传教士李安,《比利林恩》漫长的解读~

文 / 张漪

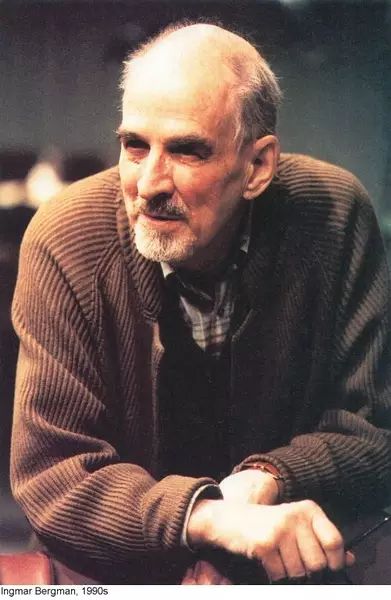

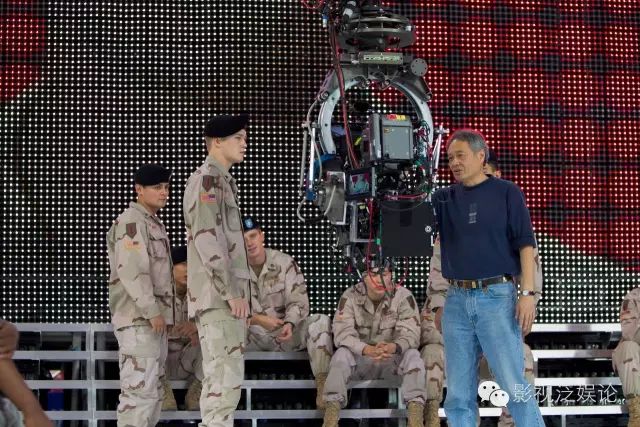

在北京宣传《比利林恩的中场战事》期间,有媒体采访李安时提及伯格曼,他马上拦截了别人意欲拿两人相提并论的意愿,李安说,“我不能跟他比,他是我偶像!”——在伯格曼的名字面前,李安永远自称是“学生”。

而《比利林恩的中场战事》这部电影出来后,他也反复在各种场合表示,自己希望永远是“电影的学生”。

李安电影艺术的根基或者说是油料库,来源于东方文化和思维,但是西方文化却仿佛火种,引燃了那堆燃料。

我们知道,所有艺术范围内的灵性之火炙燃到某个更高的“热点”时,便会消解掉界限,锻造出人类心灵共通的东西。

如果我们把这“人类共通的东西”叫做“巴别塔”。作为精神导师,引领李安进入修建巴别塔这个“工事地”的,正是电影大师伯格曼。

不论是把“电影”比喻成一个宗派,还是一门宗教,伯格曼都像基督新教路德派的创始人马丁路德那样,开辟了一个电影(文化)哲学宗派。

李安说过,

“伯格曼的电影教会我,用哲学观念去统御电影,对神的疑问,抽象的东西,要有很崇敬的心去体现。”

2005年,“学生”李安与他的精神导师伯格曼透过

法罗岛

的那次历史性的热拥,像是完成了一场生死交接仪式——李安继承了伯格曼的衣钵,开始了伯格曼派系的传教、布道。

伯格曼曾这样定义电影,“与其说电影像一个故事,不如说它像一种灵魂的状态,但是它充满了丰富的思想和图像。”

在电影创作上,李安正是不断地在找寻各类形态、样貌不同的“躯壳”,装进自己的“灵魂”。

因此,每一部电影的主角都是李安自己,都是属于伯格曼派的魂灵。

那么,电影《比利林恩的中场战事》里的那颗“灵魂”,闪现出的是什么样子?

第一章:真实与勇气

120

帧对准人心

评论《比利林恩的中场战事》,电影120帧4K、3D放映模式的“技术革新”是绕不开的话题。120帧的观影感受是怎么样的?简单说,那是“沉浸式”的。

每秒120帧的放映速度绝非仅仅是提高了“影像清晰度”,而是在完成“量的累积”后,出现了“质变”效果——120帧会带给人们更好的观影“体验”,尤其是观众对人物“情感”的接收与体会,出现了翻天覆地的变化,更趋“敏锐”、“真实”、“明晰”。

观众被放置在一个数倍于平时电影放映时人物表情、环境等信息量的场所里,眼球、精神高速运行“被迫”与人物同呼吸共命运,观众甚至紧张、压迫到可以感受到影片里人物迸溅出来的心理活动。

通向内心之路

李安的这次新技术先行,从某种程度上来说,是与好莱坞的电影拍摄理念背道而驰的。好莱坞大多数人都在利用技术“向外走”。

即,用美轮美奂的炫目画面去营造“梦幻”和“不切实际”,去展现现实中并不存在,或者我们眼前根本看不到的东西。典型的例子就是《星际穿越》《星球大战》《盗梦空间》等。

可是,李安这次却用120帧的技术带领观众去往深处走,去体验“真实”的人类情感,这是一条“通向内心之路”。

银幕上,人物的面部特写表情以每秒120帧镜头的记录显现,变得从未有过的细微、真实和浓郁,扑面而来,让我们更好地捕捉到“情感”和“人物内心”。

我们都知道,镜头热爱对准人物表情的,伯格曼正是一个典型的代表。他也总是喜欢将镜头对准人的脸部,拍摄那些最细微的表情变化,让人们体会到他们的内心。

万变不离其宗。展现人心、人性,才是艺术的至高目标。李安今天做的,只是电影手法的另一种延展和技术提升而已。

体会真实的颤栗

通过技术,真实的情感呈现的更为有力。而李安,又将怎样的人物情感和内心带到我们的眼前,让我们跟随着他去体验呢?

那是——比利林恩颤栗不止却诚挚勇敢的赤子之心。

电影中,比利经历了战场、经历了死亡,跻身热闹人群、跻身中场表演,他面对战友和敌人,面对人群和记者,挥别爱意、挥别亲情……

中场表演这段时间里,大兵们路过的那些人群——石油商人、橄榄球运动员、场工、啦啦队、记者、观众等等,大家都将目光放在他们身上,每个人都有不同的目的!

比利说,他的内心里的是怪异而可怕的感觉。整个中场秀也像是一场枪林弹雨的战争……

人们想用虚伪掠夺他的真诚,用狂热掩盖血迹,用赞美蒙蔽质疑,用金钱收买一切,用美国故事埋葬个体生命……

最终,比利林恩拒绝了这一切,拒绝了投资人要将属于他的故事变成一个“美国故事”,他说,

“

这场战争对于我来说,不是故事,它是真实生活。”

想一想,在每一个人生艰难的时刻,你有勇气维护你的真实吗?你有勇气坚持你的真实吗?

有媒体问李安,如果让他反过来问观众两个问题,他会问什么?

李安说:你快乐吗?你真诚地面对过自己吗?

这也是电影里,战士比利林恩用行动告诉观众的答案。

《野蛮人柯南》

人类是很奇特的,虽然个体哲学一直努力在追求“真实地活着”的感受,但那似乎永远只属于私人经验领域。

只要是加诸在文本或人群之上的,什么都会被涂抹上“修饰”的粉色泡沫。《比利林恩的中场战事》也嘲笑了这一劣根性,这种嘲笑是那么不经意,差别就要被我们忽略了……

在记者会上,媒体们在问,士兵们在战争之余都做些什么,想些什么。大部分的士兵为了那个场合,都口是心非地回答着。只有其中一个士兵恶狠狠地说,“杀人让我痛快……”,一语震惊四座。

谜底随即揭开,那是《野蛮人柯南》的台词,所有人轰然一笑,而过。可是,看过电影的我们都知道,《野蛮人柯南》讲述的是柯南为报杀父母之仇最终登上王位的故事。

电影最后一个镜头是年老的柯南坐在王座上,但背景的解说表示他是在另外一个故事中走上了王位。——

有些“真相”是不能放在台面上示人的。

我们能够看到的“真实”,几乎都经过了粉饰。因此,“真实”只存在于个人内心里,还是那句话“你真诚地面对过自己吗?”

第二篇章 信仰与责任

经历的相似之处

拍《少年派的奇幻漂流》时,李安大量研读了印度教的哲学。那部电影的拍摄过程,是他人生的一次有关于探寻“信仰”是怎样的一次旅程,也是一次精神飞跃和内心坚定的过程。

像他的精神导师伯格曼终生追问的一个哲学问题那样——上帝(或者神)是存在?还是不存在?李安或也曾长期疑惑在宗教与信仰之间,不知如何“自处”。

李安与伯格曼在人生的经历上有很多奇妙的惊人相似之处。首先,他们的父亲都是极为严苛的知识分子,从小加诸在他们身上的教育方式都是高压、强制性的,这带给了他们人生极大的影响,并促成了他们成年后的性格特征;

其次,他们从小都生活在宗教氛围中,且都信奉基督教。伯格曼的父亲是新教路德派的传教士,他在浓厚而虔诚的基督教文化中长大,血液里都仿佛流淌着《圣经》的诗篇;

李安的母亲虽是东方人但也信仰基督教,每日他都被母亲要求一起祈祷,“神”一直以日常生活的形态包围着他,直至14岁。

上帝的形象动摇了

成长期里有着宗教的丰沃土壤,却催生了伯格曼一生的痛苦追问。他甚至自称,“我的一生一直在跟上帝的关系问题作斗争。”

伯格曼既怀疑上帝的存在,也不愿否认上帝的存在,这种矛盾表现在电影里就成了痛苦的叹寻。

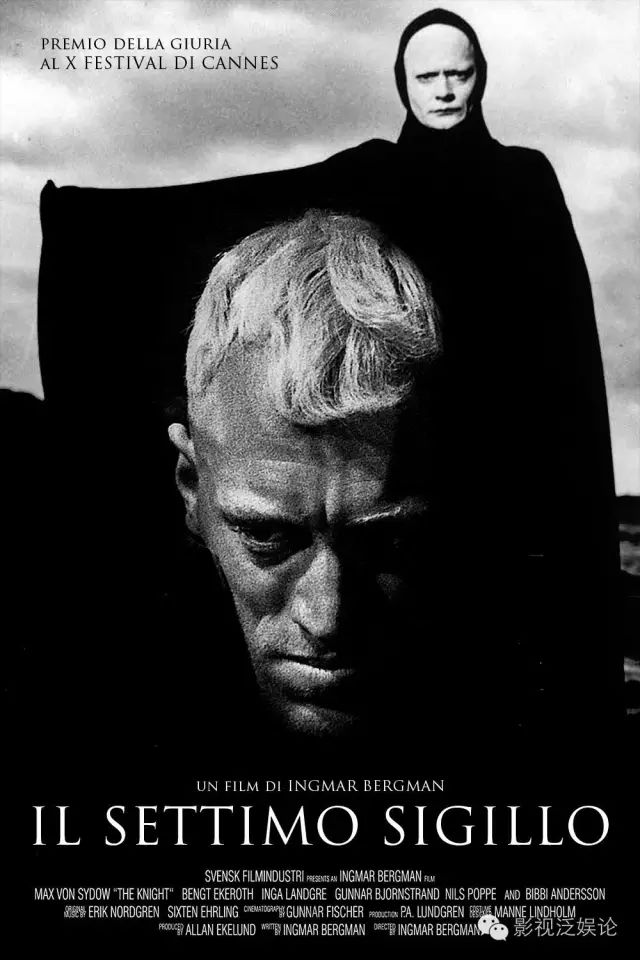

有人评价,伯格曼电影的基本心态是“存在主义和宗教怀疑论”。不过,1957年,39岁的伯格曼事实上已经通过《第七封印》找到了自己的终极答案,尽管那个答案看起来仍是无解的。

在《第七封印》这部电影里,伯格曼向世人述说了他的思考——我们

必须清醒地区分“预设的信仰”和“真正的信仰”。

简单总结是,“人类文明的发展中我们过分地把社会强加给上帝的属性当作他的本质。上帝,伯格曼告诉我们,要比那些预想宏大的多”。

评论认为,“

这部电影可以说是伯格曼对于神的一次变相皈依,或者是伯格曼通过多马对神的皈依完成了自己对神的怀疑和远离。”

伯格曼自己也曾表示说,“上帝的形象动摇了,我仍未放弃人负载着神圣目的的想法,手术终于完成了。“

布道者的思想碎片

从宗教到宗教感,这是伯格曼不惑之年前后密集的作品凝结的信仰品质。没有了具体的神,但伯格曼并未失去人应有的敬畏。

——看起来,这是不是有点眼熟?对,李安的电影《少年派的奇幻漂流》向世人传达的,正是同样的意思。他曾说,“我的宗教是老天爷,不是个别的神明。”

在这一点上,李安完全是伯格曼衣钵的继承者,甚至他还通过更为现代和商业化的手段,强化了这种“哲学观”的世俗影响力。

同时,他也将人在与信仰的关系里产生的“追问”、“探寻”这些理性行为,扩散到了古老的东方文化宗教里。

如果说伯格曼在电影中表现的有关于他与信仰关系的角力,更像是自我内省的话,那么李安的行为,则更像是一个信徒的“布道”……

与《少年派》一样,《比利林恩的中场战事》里,他再度糅进那些有关于“信仰”的哲思因子。电影里至少出现了两次有关于“宗教信仰”的明确探讨。这都是原著小说里没有的内容,是李安有意安放的。

印度教的“奎师那”

在战场上牺牲的“蘑菇”施洛姆是印度教的信徒——大家都看出来了,这是李安有意延续了上一部电影《少年派》的宗教信仰内容。

在那颗仿若菩提的树下,“蘑菇”施洛姆向比利林恩“布道”,他提及毗湿奴的化身之一“奎师那”(Krishna)。

奎师那是印度教掌握智慧与战争的神祇,也是佛教里“黑天”的原型。在

《薄伽梵歌》这一著名的圣篇中,“黑天”曾借与阿朱那王子的问答,阐述了人们存在的意义。

即“在既存的社会制度之中,必须毫无私心的各尽本分,以及应对唯一的神作绝对的归依与奉献。”