方镇为国:后唐建国史研究

闫建飞

湖南大学岳麓书院副教授

摘要

:五代十国诸政权多由藩镇建国的过程,是为“方镇为国”。其中后唐之建立颇具代表性。后唐建立前,李存勖所统藩镇包括直辖镇、属镇、附镇三种。李存勖直接掌控直辖镇的军事力量,军府事务则由其信任的宦官或文臣提举。属镇节帅主要由李克用假子、亲将出任,他们大多终身任职,节镇“私有化”程度较高,但有义务率本镇军队从征,并承担对霸府的财赋上供。附镇节帅非李氏父子任命,镇内事务亦不受其干预,其中成德、义武多次派军队从征,对李存勖霸业襄赞良多。方镇为国和直辖镇、属镇、附镇圈层结构的出现,与唐后期的藩镇格局和唐末群雄混战的形势密切相关。

关键词

:方镇为国、直辖镇、属镇、附镇

王朝建国史历来是史籍记载的重点,也是中国古代史研究的核心问题之一。总体而言,中国古代王朝多以军事立国,但不同王朝的具体建国道路则有明显差异。就五代十国诸政权而言,后梁、后唐、秦岐、杨吴、马楚、前蜀、南汉、吴越、闽、燕等皆从唐末藩镇发展而来,藩镇体制影响到王朝政治、制度、人事的方方面面,

[1]

他们的建国道路可称之为“方镇为国”

[2]

。其中,后唐之建立历时四十年,相关记载颇为丰富,可以相对完整地呈现从河东藩镇到后唐的演变过程,是“方镇为国”的典型代表之一。

关于后唐建国史,学界研究集中在三个方面:一是承继史籍记载,描述李存勖父子的对外扩张过程[3];二是关于沙陀部族的研究,集中于沙陀早期历史、汉化等问题[4];三是河东集团内部成员结构的研究,尤其是李氏父子假子问题[5]。至于建国过程中李氏父子如何控制辖下藩镇,学界研究并不多。该问题与其对外扩张成败密切相关,是后唐建国史的核心问题之一。

沙陀本为西域部族,后因吐蕃压迫,东迁归唐,部分部众后来被唐廷安置在代北地区。咸通十年(

869

),凭借镇压庞勋的功劳,沙陀首领朱邪赤心被唐懿宗赐名李国昌,系籍郑王房,获得大同军防御使的任命

[6]

。中和三年(

883

),李克用因“破黄巢,复长安,功第一”

[7]

,被任命为河东节度使,成为唐末重要势力。此后经过李存勖父子数十年的血战,至天祐十九年(

922

)后唐建立前夕,李存勖基本占据河东、河北地区,拥有

11

节度、

53

州。具体情况如下:

表

1

天祐十九年李存勖所辖州镇表

[8]

|

节镇

|

节镇性质

|

属州

|

节镇

|

节镇性质

|

属州

|

|

河东

|

直辖镇

|

太原府及辽、石、汾、岚、沁、云、蔚、忻、代、宪、慈、隰、应、府

14

州

|

卢龙

|

直辖镇

|

幽、妫、檀、蓟、瀛、营、平、莫、涿、新、儒、武、顺

13

州

|

|

天雄

|

直辖镇

|

魏、博、澶、相、贝

5

州

|

成德

|

直辖镇

|

镇、冀、深、赵

4

州

|

|

安国

|

属镇

|

邢、洺、磁

3

州

|

横海

|

属镇

|

沧、景、德

3

州

|

|

振武

|

属镇

|

朔、麟、胜

3

州

|

安义

|

属镇

|

泽、潞

2

州

|

|

义武

|

附镇

|

易、定、祁

3

州

|

河中

|

附镇

|

河中

1

府

|

|

忠武

|

附镇

|

同州

1

州

|

|

|

|

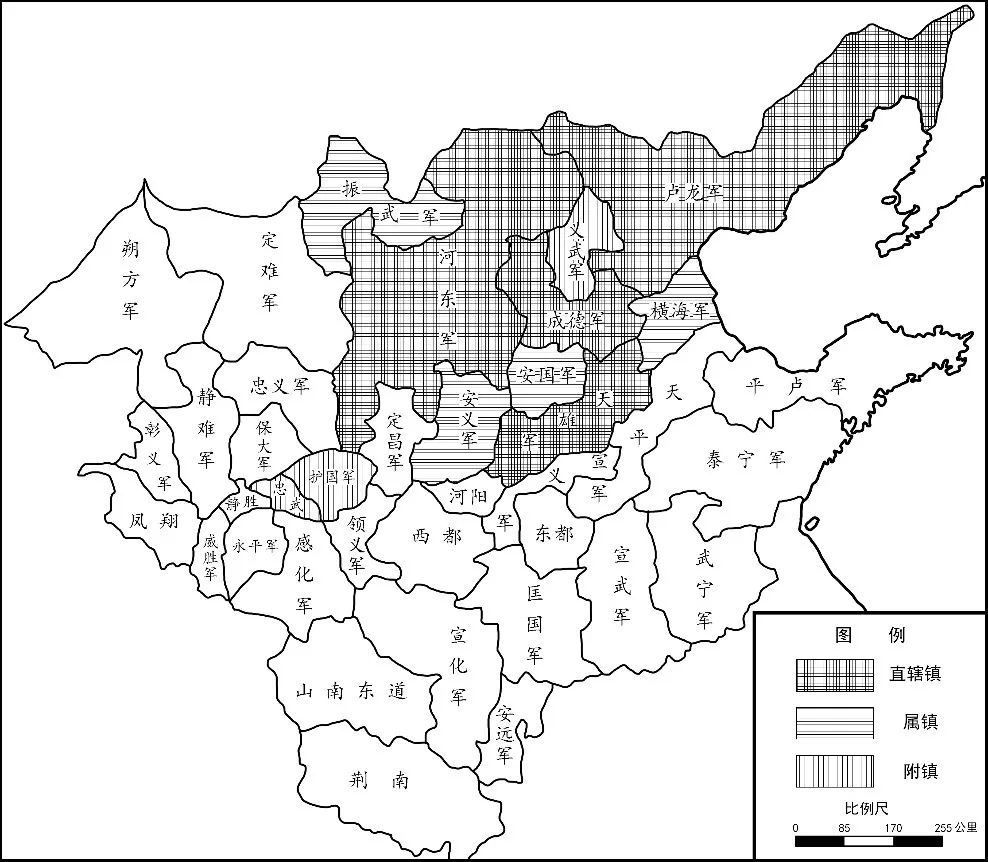

李存勖父子扩张过程中,辖下长期存在直辖镇、属镇、附镇三种藩镇(参图

1

)。简言之,直辖镇即主帅李存勖父子为节度使的藩镇;属镇即其部将、子弟为节度使的藩镇;附镇系依附势力,其节度使并非李氏父子任命,境内事务亦很少受其干预。

[9]

王赓武注意到天祐十三年李存勖所统藩镇中,河东和魏博由其个人统辖,另有六个藩镇节度使由李氏父子委任,被这些藩镇包围起来的两个独立藩镇成德和义武,名义上也受其统治。[10]所言三种藩镇正为直辖镇、属镇和附镇。不过王赓武并未进一步申论。那么三种藩镇区别如何?这种区别控制政策在后唐建国过程中发挥着怎样的作用呢?

图

1

天祐十九年(

922

)李存勖势力图

[11]

图

1

天祐十九年(

922

)李存勖势力图

[11]

一、直辖镇

直辖镇即主帅为节度使的藩镇。李克用始终只领河东一镇,李存勖则先后兼领河东、魏博、卢龙、成德四镇节度使。四镇自唐以来便为强藩,实力雄厚,辖州众多,天祐十九年,四镇共

37

府州,占晋方州郡总数(

53

府州)的

70

%,远超属镇和附镇总和。通过兼领雄藩,李存勖掌握了晋方最广阔的地域、最强大的军事力量和最充足的财赋,既保证了对属镇和附镇的有效控制,也是其得以北击契丹、南灭后梁的关键因素。

四镇军事力量由李存勖个人统辖,其他事务则交由“提举军府事”、“权知军府事”等负责,相当于节度留后。提举河东军府事的是张承业。“自庄宗在魏州垂十年,太原军国政事,一委承业,而积聚庾帑,收兵市马,招怀流散,劝课农桑,成是霸基者,承业之忠力也。”

[12]

天祐十九年,张承业病死,李存勖“命河东留守判官何瓒代知河东军府事”

[13]

。何瓒“天祐三年登进士第。谒庄宗于晋阳,一见受知,辟河东推官,渐转留守判官。张承业卒,代知军府。处事明敏,胥吏畏其清而服其能”

[14]

。知其进士出身,吏干强明,一直服务于河东幕府。

天祐十二年六月李存勖兼领魏博,以魏博节度判官司空颋“权军府事”

[15]

。司空颋为贝州清阳人,举进士不第,先后任魏博参军、馆驿巡官、掌书记等职,知其为出身本地、一直服务于魏博的落第士人

[16]

。不久司空颋被都虞候张裕诬陷“通书于梁”

[17]

被杀,代其任者为魏博节度判官王正言。王正言郓州人,一直服务于贺德伦幕府。梁末帝以贺德伦为魏博节度使,王正言随府为观察判官,司空颋死后,改节度判官、知军府事。王正言“小心端慎,与物无竞”,被孔谦评价为“操守有余,智力不足,若朝廷任使,庶几与人共事,若专制方隅,未见其可”

[18]

。当时魏州是李存勖大本营,各方人物汇聚,王正言“小心端慎,与物无竞”的性格,或许正是其能任职至同光元年(

923

)的重要原因。

天祐十五年十二月,卢龙节度使周德威战死。次年正月,李存勖以昭义节度使李嗣昭权知幽州军府事。三月又因“北边大镇,士马强锐”

[19]

,自己兼领,而以宦官李绍宏提举军府事。

天祐十九年九月,李存审攻取镇州,李存勖兼领成德,成为四镇节度,随后“以魏博观察判官晋阳张宪兼镇冀观察判官,权镇州军府事”

[20]

。张宪出身军校世家,“喜儒学”,“弱冠尽通诸经,尤精《左传》”

[21]

。虽为文士,而“精于吏事,甚有能政”

[22]

,孔谦称其“才器兼济”

[23]

,是当时难得的兼具文学与吏干的人才。

李存勖委任的四镇负责人有宦官与文士两类。宦官张承业对李氏父子忠心耿耿,才能、器业杰出,深受器重;李绍宏为中门使,长期典机密,为李存勖亲信,也有一定军政才能:以宦官提举军府,体现了李存勖用人既考虑亲疏也重视才能的特点。而文士则不同。从其职位看,何瓒为河东留守判官,司空颋、王正言为魏博节度判官,张宪为魏博观察判官。胡三省言:“唐诸使之属,判官位次副使,尽总府事。”

[24]

留守、节度、观察判官是当时留守府、节度观察使府最重要的文职僚佐

[25]

。因此李存勖以他们提举军府,首先是从资序上考虑的。非李存勖亲信的司空颋、王正言能权魏博军府事,正源于此。相比之下,何瓒、张宪为庄宗旧人,吏干强明,才器兼济,比司空颋、王正言要称职得多。

值得注意的是,除了昭义节度使李嗣昭短暂权知幽州军府事外,李存勖并未委任其他武将代理使府事务。这并非李存勖重文轻武,而是由文臣、武将的职业素质决定的。唐自中叶以降,文武区隔日深,文人不习武事,武人不娴笔墨,成为常态。

[26]

对文臣尤其是文吏而言,处理钱谷、刑狱等民政事务是其所长,统兵作战则为其短;武将恰恰相反。在直辖镇军事力量由李存勖个人掌握的情况下,他所需要的是一位协助其处理民政事务的文臣留后,而非战场厮杀的赳赳武夫。与之类似,朱温建梁前直辖四镇中,同样以裴迪、谢曈、韦震等文臣为留后。[27]宦官张承业、李绍宏除了长于民政外,还有一定军政才能,作为提举军府事更为合适。李存勖对四镇使府的任职者相当信任,张承业卒于任上,何瓒、王正言、李绍宏、张宪均任职至后唐建立。

后梁建立前,朱温在直辖四镇之上,设置了元帅府统辖四镇军事力量,由裴迪统辖其他事务,将四镇力量整合起来,为代唐建国提供了前提条件。[28]李存勖四镇则未见类似机构和人员设置,基本维持着四个相对独立完整的使府,但晋方的军需供给在魏博支度务使孔谦统筹之下,亦有一体化管理的趋势。

天祐十二年,李存勖趁魏博军乱,兼领魏博节度。“魏州孔目吏孔谦,勤敏多计数,善治簿书”

[29]

,李存勖以之为支度务使。胡三省言:“唐节镇多兼支度等使,至其末世,藩镇署官有为支计官者,有为支度务使者。”

[30]

孔谦作为魏博支度务使,职权范围主要为魏博镇。《孔谦及妻刘氏王氏合葬墓志》言:

公尽取魏之县邑户口、田亩、桑柘、人丁、牛车之籍帐,役使以力,征敛以平,强者不敢附势,弱者得以兼济。吁!兹时也,连岁大兵蹂躏,魏之四十三邑,其无民而额存者将十城,负疮痛而偷蚕垦者才三十余县。庄宗潜龙时,兼幽、镇与晋、魏,且四节度只取于邺民,余无所资,唯器械而已。

[31]

从“庄宗潜龙时,兼幽、镇与晋、魏,且四节度只取于邺民”来看,李存勖虽兼领四镇,但军需供给主要依赖魏博六州。同光三年二月甲子朔庄宗诏言:“自朕南北举军,高低叶力,总六州之疆土,供万乘之征租。有飞刍挽粟之劳,有浚垒深沟之役。赋重而民无嗟怨,务繁而士竭忠勤。”

[32]

亦可证明当时“供万乘之征租”的主要是魏博“六州之疆土”。河北河东近十镇军队云集河上,军需供给却主要依赖魏博一镇,支度务使孔谦的压力可想而知。由此其“尽取魏之县邑户口、田亩、桑柘、人丁、牛车之籍帐,役使以力,征敛以平”,几乎抽空魏博使府事务,耗尽魏博之膏血,勉力支撑庄宗之霸业。

晋方军需主要来源于魏博镇,不过有证据表明,其他藩镇也需要向魏州霸府转输部分财赋,这亦由孔谦催征。《册府元龟》言:

初,庄宗初定魏博,选干吏以计兵赋,(孟)鹄为度支孔目官,掌邢洺钱谷司。明宗时为邢洺节度使,军赋三分之一属霸府,鹄于调弄之间,不至苛急,每事曲意承迎,上(明宗)心甚德之。而支度使孔谦专典军赋,而于藩镇征督苛急,明宗尝切齿。

[33]

“军赋三分之一属霸府”说明李存勖属镇邢州安国军需要将三分之一的财赋转输到魏州李存勖霸府。孔谦对这部分财赋的严厉催督,招致安国军节度使李嗣源的切齿痛恨。这表明,孔谦的职权范围不仅包括魏博一镇,还包括李存勖属镇的上供部分。不过孔谦对魏博与李存勖属镇财赋的管理模式并不相同。对魏博财赋的征调已深入县一级;对属镇财赋则是通过使府。因此,孔谦对魏博财赋的控制比对属镇要严密得多,这也是孔谦能够最大限度地从魏博榨取财赋、支撑庄宗霸业的主要原因。

需要辨明的是,孟鹄担任的“度支孔目官”当作“支度孔目官”。盐铁、转运、度支三使,自唐后期由宰相分判。当时李存勖并未称帝建国、任命宰相,自然也无宰相分判的度支使。李存勖以孔谦为支度务使,孟鹄担任的支度孔目官,正是孔谦属官。其他属镇亦当有支度孔目官,孔谦对属镇上供财赋的掌握正是通过他们实现的。因此,后唐建国前的支度务使类似于中央财政机构,所负责的是晋方整体军需供应。支度务使孔谦在军需方面的统筹,支撑起晋方整个后勤供应,对李存勖霸业来说,可谓功不可没。

尽管四镇均由李存勖直辖,但其地位和角色并不完全相同。最初河东镇是河东集团主镇,随着李存勖在河北的不断突破,尤其是天祐十二年占据魏博、与后梁对峙河上后,更靠近梁晋对峙前线、军力强大、财赋众多的魏博取代河东成为晋方新的核心藩镇。梁晋对峙中,河东、魏博镇军也是与梁作战的主力,幽州镇始终面临比较强的契丹压力,成德镇直辖时间最短,二镇对梁晋争霸的影响并不能与河东、魏博相提并论。

四镇是李存勖控制的核心区域,但四镇管理人员却并非李存勖集团的核心决策层,四镇之上的李存勖霸府,才是真正的决策核心。因此,后唐建国后,尽管不少四镇僚佐成为朝廷重臣

[34]

,但核心成员郭崇韬却是以中门使升任宰相兼枢密使的。正是在霸府的领导下,四镇、属镇、附镇凝聚起来,最终灭梁建唐。

二、属镇:李克用假子垄断下的节帅“终身制”与节镇“私有化”

直辖镇之外,李克用、李存勖控制的另一类藩镇是属镇。普通藩镇转变为属镇的标志是李氏父子委任的节度使上任。自中和三年(

883

)至同光元年(

923

),李氏父子先后控制过

8

个属镇。

表

2

李克用、李存勖属镇节帅表(

883

-

923

)

[35]

|

节镇

|

节帅

|

时间

|

身份

|

结局

|

|

代北

|

李国昌

|

883

-

887

|

李克用父

|

卒于任,代北镇被废

|

|

昭义

|

李克修

|

883

-

890

|

李克用弟

|

卒于任

|

|

李克恭

|

890

|

李克用弟

|

潞州军乱被杀

|

|

康君立

|

890

-

894

|

河东大将

|

被李克用幽死

|

|

薛志勤

|

894

-

898

|

河东大将

|

病死

|

|

孟迁

|

899

-

901

|

原邢州节帅

|

被朱温攻击,投降

|

|

李嗣昭

|

906

-

922

|

李克用假子

|

战死

|

|

李继韬

|

922

-

923

|

李嗣昭之子

|

叛变被杀

|

|

邢洺/安国

|

安金俊

|

890

|

河东大将

|

战死

|

|

安知建

|

890

-

891

|

河东大将

|

叛附朱温,被朱瑄所杀

|

|

李存孝

|

891

-

894

|

李克用假子

|

叛附朱温,被杀

|

|

马师素

|

894

-

898

|

河东大将

|

邢洺被朱温攻陷

|

|

李存审

|

916

|

李克用假子

|

移镇横海

|

|

李嗣源

|

916

-

923

|

李克用假子

|

移镇横海

|

|

振武

|

石善友

|

893

-

903

|

河东大将

|

兵乱被部将契苾让逐走

|

|

李克宁

|

904

-

908

|

李克用弟

|

谋反被杀

|

|

周德威

|

908

-

913

|

河东大将

|

移镇卢龙

|

|

李嗣本

|

913

-

916

|

李克用假子

|

振武被契丹攻陷,入契丹

|

|

李嗣恩

|

917

-

918

|

李克用假子

|

卒于任

|

|

李存进

|

918

-

922

|

李克用假子

|

战死

|

|

李存霸

|

923

-

924

|

李存勖同母弟

|

移镇昭义

|

|

卢龙

|

周德威

|

913

-

918

|

河东大将

|

战死

|

|

大同

|

李克宁

|

908

|

李克用弟

|

谋反被杀,大同军废

|

|

贺德伦

|

915

-

916

|

后梁降将

|

未之任,被张承业所杀

|

|

李存璋

|

916

-

922

|

李克用假子

|

卒于任,大同军废

|

|

天德

|

宋瑶

|

908

-

920

|

河东将领

|

天德军被契丹攻陷,宋瑶入契丹

|

|

横海

|

李存审

|

916

-

923

|

李克用假子

|

移镇卢龙

|

据上表,李克用时期(

883

-

908

)属镇

13

位节帅中,亲属

6

位(李国昌、克修、克恭、克宁、存孝、嗣昭),河东亲将

6

位(康君立、薛志勤、安金俊、安知建、马师素、石善友),他镇武将

1

位(孟迁)。可见子弟和亲将是李克用属镇节帅的主体,亲疏是其选任节帅的首要因素。这体现了河东集团相对保守的一面。在这种情况下,外来武将在河东集团很难立足,对李克用的向心力也有限。如李罕之,“自以功多于晋”,希望李克用能“与一小镇,使休兵养疾而后归老”,但“佗日,诸镇择守将,未尝及罕之,罕之心益怏怏”

[36]

,光化元年(

898

)趁潞州节帅薛志勤去世之际,袭取潞州,投降朱温。

与李克用时期相比,李存勖时期(

908

-

923

)属镇节帅选任更加保守。

11

名属镇节帅中,李克用假子

7

人(李嗣昭、嗣本、嗣恩、嗣源、存进、存璋、存审),亲子

1

人(李存霸),亲将

2

人(周德威、宋瑶),自立者

1

人(李继韬)。李存勖时外来武将已不可能升任节帅,唯一任命的大同军节度使贺德伦在上任途中被张承业留在太原,后来被杀。冨田孔明列举的李存勖集团

21

名外来武将中,后唐建国前无一人为节度使,地位最高的原后梁保义军节度使阎宝和成德旧将符习均遥领天平军节度

[37]

。“宠冠诸将”的原幽州将元行钦,先后被李嗣源、李存勖收为假子,在后唐建国前,也只做到忻州刺史

[38]

。可见,尽管李存勖时期河东集团势力不断扩张,吸纳的外来武将也在增多,但外来武将的地位并未随之提高,在河东集团中相当边缘,甚至会遭到排挤、迫害。如周德威成为卢龙节度使以后,“忌幽州旧将有名者,往往杀之”

[39]

。

李存勖时期,不仅外来武将无法升任节度使,亲将担任的节帅也很少,李克用假子占据绝对优势。这使我们不得不关注李克用假子问题。

假子问题,古今中外皆有,唐五代尤其突出。栗原益男将唐五代的假子以唐玄宗、黄巢之乱为界分为三阶段,类型分为集团型和个人型两种,认为隋末唐初、安史之乱前后集团型假子居多,假子实际上为主帅个人亲卫队;唐末五代个人型假子显著增多

[40]

。“唐末宦官典兵者多养军中壮士为子以自强,由是诸将亦效之。”

[41]

唐末五代武将个人型假子中,最具代表性的是李克用和王建的假子

[42]

。

李克用有义儿军,李存进曾典“右厢义儿第一院军使”

[43]

,知义儿军分左右厢,厢下有院,建置完整。堀敏一已经辨明,并无义儿出身义儿军的证据

[44]

,可见义儿军并非义儿组成的军队,而是义儿掌管的军队,其实质为藩镇牙军。李克用假子为个人型。胡三省言李克用义儿百余人

[45]

,今可考者

16

人,其中

6

人曾典义儿军

[46]

。诸假子多为英勇善战、战功显赫的武将,李克用将其收为假子,希望通过这种“拟制家族关系”

[47]

加强与他们的联系;武将被收为假子,可以藉此进入河东集团核心,“立功名、位将相”。正如欧阳修所言,二者的结合是“因时之隙,以利合而相资者”

[48]

。李克用与其假子的关系非常密切,对诸假子“宠遇如真子”

[49]

、“衣服礼秩如嫡”

[50]

。假子与亲子的主要差别在假子无继承权。

[51]

这种“拟制家族关系”以家长李克用为核心,但家长的权威和能力并不能完整传递到下一代。李克用去世后,嗣位的李存勖就遭到诸假子的强力挑战。诸假子“比之嗣王,年齿又长,部下各绾强兵,朝夕聚议,欲谋为乱。及帝(李存勖)绍统,或强项不拜,郁郁愤惋,托疾废事”

[52]

,李存颢、存实等甚至劝李克宁取而代之。不过出乎所有人意料之外的是,李存勖是一位比李克用更杰出的军事统帅。平定李克宁之乱后,李存勖迅速出兵救援潞州,取得夹寨大捷。五代兵戈扰乱,军事才能最为时人看重。李存勖夹寨之战以少胜多,大败梁军,不仅朱温大为震撼,感叹“生子当如李亚子,克用为不亡矣”

[53]

,也使原来桀骜不驯的诸假子心服口服,再也无人敢挑战李存勖的领导地位。

尽管李存勖通过战功确立了自己的威望,压服了李克用诸假子,但他对这些在“家族关系”中与自己有些等夷色彩的兄长们并不完全信任;诸假子多拥重兵,亦容易引起其猜忌。如李嗣昭长期为昭义军节度使,“为人间构于庄宗,方有微

𨻶

”,幸好其僚佐任圜“奉使往来,常申理之,克成友于之道”

[54]

,李存勖恢复对嗣昭的信任。都总内外衙银枪效节帐前亲军的李建及“善于抚御,所得赏赐,皆分给部下,绝甘分少,颇洽军情。又累立战功,雄勇冠绝”,亦为宦官监军韦令图所构:“建及以家财骤施,其趣向志意不小,不可令典衙兵。”李存勖猜忌之下,建及被外放为代州刺史,郁郁而终。

[55]

李存勖对其父假子颇多猜忌,属镇节帅却几乎被他们垄断,这种局面形成的原因,要从内外两方面去寻找。从内部权力结构来说,诸假子“各绾强兵”的局面在李克用时代就已形成,存勖如要改变这种局面,必定要付出相当大的代价。从外部局势来看,存勖嗣位伊始,就面临着后梁、契丹的巨大军事压力,诸假子英勇善战,“部下各绾强兵”,是其能依赖的重要军事力量。要争取诸假子支持,就必须优先保障其利益,给予其节帅、刺史之位。后唐建立前,李存勖模仿其父开始收养骁将为假子,但其假子多为外来降将[56],后唐建立前一直无法获得节钺。这表明以其父假子为节帅,大大限制了李存勖在属镇节帅选任上的自主权,他无法以自己更亲近的假子取代其父假子。不过,长期战争之下,克用假子日渐雕零,后唐建立时存者已无多。同光二年,卢龙节度使李存审因病求入觐,李存勖叹曰:“吾创业故人,零落殆尽,其所存者惟存审耳!今又病笃,北方之事谁可代之?”

[57]

以李存贤代为节帅后,存贤当年亦病死幽州。此后,假子中活跃者只余李嗣源一人。李存勖时代其父假子问题最后竟以这样一种方式得以解决。

除了人选外,属镇节帅任期同样值得注意。观察李存勖父子的属镇节帅表会发现,从中和三年(

883

)到天祐十九年(

922

)四十年中,只有周德威自振武移镇卢龙(

913

年)、李存审自安国移镇横海(

916

年)两例正常移代的情况。属镇节帅任期的结束要么是节帅战死、病死、叛变,要么是属镇被朱温或契丹攻陷。换言之,属镇节帅任期为终身制,典型如李嗣昭,镇昭义长达

16

年,直至战死。节度使终身制很容易导致节镇“私有化”。同光二年郭崇韬辞宣武军节度之命时,庄宗言:“卿言忠荩,予忍夺卿土宇乎?”次日批答又指出:“岂可朕居亿兆之尊,俾卿无尺寸之地?卿虽坚让,朕意何安?”

[58]

这种将节镇视为节度使个人“土宇”的观念,正源于节镇的“私有化”。此言出自庄宗,表明节镇“私有化”是后唐统治集团的普遍观念。

节度使终身制和节镇“私有化”之下,节帅对属镇的财赋、兵马控制相当严密,长期任职也使节帅与当地的地方军人集团结合密切,不少属镇节帅手下都有一支令人生畏的牙军力量。天祐十九年,昭义军节度使李嗣昭战死镇州城下,临终前“悉以泽潞兵授〔节度〕判官任圜,使督诸军攻镇州”,李存勖“命嗣昭诸子护丧归葬晋阳;其子继能不受命,帅父牙兵数千,自行营拥丧归潞州”

[59]

。嗣昭死前已将泽潞兵权交给任圜,继能却可以率数千牙兵归潞州,表明牙兵属嗣昭个人,死后由其子继承,任圜并无统辖权。同光二年,“故宣武军节度使李存审男彦超进其父牙兵八千七百人”

[60]

。李存审镇沧州七年(

916

-

923

),这支数量庞大的牙军应是其在沧州任上培育出来的。同光元年存审改镇幽州,次年又改宣武,未离任卒于幽州,牙军也就留在幽州。存审改镇宣武之时,李存贤已被命为幽州帅。从牙军由存审长子彦超进献而不是存贤掌管来看,牙军的控制权显然父死子继,落到彦超手中。不仅存贤无从过问,庄宗亦如是

;

彦超进献后,才由庄宗掌控。相比一般军队,牙军的私属性更强,牙军牙将私属于节帅甚至刺史,也是李存勖也认可的观念。天祐十二年,李存勖已定魏博,想要充实自己的亲军力量,“选骁健置之麾下”

[61]

,

爱元行钦骁健,从代州刺史李嗣源求之,嗣源不得已献之……王(李存勖)复欲求(高)行周,重于发言,密使人以官禄啖之,行周辞曰:“代州养壮士,亦为大王耳,行周事代州,亦犹事大王也。代州脱行周兄弟于死,行周不忍负之。”乃止。

[62]

存勖想要得到元行钦,需要从李嗣源处“求之”;欲得到高行周,需要通过“密使人以官禄啖之”的方式,显然是因为元行钦、高行周私属于嗣源,存勖不能任意夺取。表面上“代州养壮士,亦为大王耳,行周事代州,亦犹事大王也”,实际上骁将在嗣源还是存勖手中大不相同,否则存勖就不必处心积虑谋夺二人了。同时,这说明当时的“私有化”并不仅仅表现在节镇一层,州郡亦如此,刺史也有私属牙兵。只是由于州郡相关记载较少,隐而不彰罢了。

后唐建立后,李克用假子日渐雕零,新征服的河南地区也为节帅有序移代提供了空间。同光元年河南地区的十八位后梁节度,到同光四年三月只剩六位

[63]

,取代他们的则是后唐将领,由此节帅终身制问题基本得到解决。这也提醒我们,节帅终身制与后唐建国前李氏父子控制的节镇数量较少密切相关。

三、附镇

直辖镇、属镇之外,李存勖父子势力范围中亦有附镇。附镇节帅除了刘仁恭外,均非李氏父子委任,而是由唐廷、朱梁任命或本镇产生。李氏父子附镇情况可通过下面两表进行观察。

表

3

李克用附镇表(

885

-

901

)

|

节镇

|

依附原因

|

结局

|

依附时间

|

依附时期节帅

|

|

河中

|

被关中藩镇和唐廷攻击,得李克用救援

|

被朱温攻击,成为朱温直辖镇

|

885

-

901

|

王重荣(

880

-

887

)王重盈(

887

-

895

)王珂(

895

-

901

)

|

|

定州义武

|

被幽州、成德攻击,得李克用救援

|

被朱温攻击,成为朱温附镇

|

886

-

900

|

王处存(

879

-

895

)王郜(

895

-

900

)

|

|

镇州成德

|

被李克用攻击,被迫依附

|

同义武

|

893

-

900

|

王镕(

883

-

921

)

|

|

幽州卢龙

|

占领卢龙后,李克用以刘仁恭为节度使

|

叛李克用自立

|

895-897

|

刘仁恭(

895

-

907

)

|

表

4

李存勖附镇表(

910

-

923

)

|

节镇

|

依附原因

|

结局

|

依附时间

|

依附时期节帅

|

|

镇州成德

|

朱温欲变附镇为属镇,二镇向河东求援

|

张文礼依附后梁被平定,成为直辖镇

|

910

-

921

|

王镕(

883

-

921

)张文礼(

921

-

922

)

|

|

定州义武

|

王都北结契丹被平定,成为属镇

|

910

-

928

|

王处直(

900

-

921

)王都(

921

-

929

)

|

|

河中

|

朱友谦袭取同州,被后梁讨伐,向河东救援

|

朱友谦被杀,成为属镇

|

920

-

926

|

朱友谦(

907

-

926

)

|

|

同州忠武

|

朱令德移镇遂州,同州成为属镇

|

920

-

925

|

朱令德(

920

-

925

)

|

李克用附镇中义武、河中依附河东是因得到李克用救援,成德是遭李克用攻击被迫依附;卢龙则是曾被李克用占领。从节帅委任权的角度来看,卢龙似当为属镇,但由于卢龙的独立性强,李克用的干预有限,将其视为附镇更为合适。与朱温努力变附镇为属镇、扩张领地不同,李克用满足于“构建以河东、昭义为核心,以河中、河朔为外围的势力范围,获取霸主地位”

[64]

,并无直接并吞河朔、河中的想法,占领卢龙后却授予降将刘仁恭正表明这一点。李克用对附镇的影响有限,附镇对克用的支援也少。四镇中,河中、义武多次得到河东救援,却从未出兵协助李克用作战;克用多次向卢龙征兵,刘仁恭则以种种借口推脱;景福二年(

893

),王镕“进币五十万,归粮二十万,请出兵助讨(李)存孝”

[65]

,是成德依附期间对河东的唯一一次军事支援。不能得附镇之力,是李克用与朱温争霸失败的重要原因。

李存勖附镇均是因被后梁攻击得到河东救援而依附的。相比克用时期,李存勖附镇成德、义武对河东的实际支持大大增加。天祐八年柏乡之战中,义武军节度使王处直“以兵五千从”,“其后晋北破燕,南取魏博,与梁战河上,十余年处直未尝不以兵从。”

[66]

柏乡之战后,成德节度使王镕“自是遣大将王德明率三十七都从庄宗征伐,收燕降魏,皆预其功。”

[67]

天祐十四年十二月,李存勖阅兵魏州,“成德军节度使王镕遣其将王德明帅镇冀步骑之师三万……义武军节度使王处直使其将帅易定之步骑万人”

[68]

参与,这是当时成德、义武能出动的最强武力。可见自依附河东起,成德、义武两镇就一直派遣主力部队随李存勖征战,对李存勖霸业起了重要作用。

附镇类似于羁縻区,严格来说并非李氏父子属地。李存勖自言“吾与赵王同盟讨贼,义犹骨肉”[69],正说明这一点。附镇依附李存勖多是为了应对朱梁威胁,维持相对独立的地位,镇内高度自治。如王都镇义武,直到后唐建国后的同光年间,支郡祁、易二州刺史,依然可以“奏部下将校为之,不进户口,租赋自赡本军,天成初仍旧。”

[70]

当这种地位受到威胁时,附镇节帅的忠诚就变得难以保证。天祐十八年成德将张文礼杀节度使王镕,李存勖遣兵讨伐。义武军节度使王处直“以平日镇、定相为唇齿,恐镇亡而定孤”

[71]

,故不惜召契丹为晋患以解镇州围,引起军府多数人反对,王都遂趁机取而代之。天成三年(

928

),朝廷为防备契丹,“诸军多屯幽、易间”

[72]

,义武军节度王都怀疑朝廷要取消其独立地位,遂向契丹求援。次年定州城破,义武自治局面结束,河北最后一个附镇消失,后唐实现了对河北的有效控制。

与朱温积极变附镇为属镇不同,李克用父子对此似乎并不热情。河中节度使王珂赴太原娶亲时,李克用以李嗣昭“权典河中留后事”

[73]

,但并未趁机袭取河中;成德、义武也是叛变之后才被李存勖、李嗣源平定的。之所以如此,可能与节镇私有化有关,当时节帅、刺史的牙兵牙将主帅尚不能任意与夺,何况节镇?不过,此仅为推测,更确切的解释尚待他日言说。

结语

同光元年三月,横海节度使李存审改镇幽州;四月后唐建国,升魏州为东京兴唐府,太原为西京,镇州为北都,四镇及部分属镇、附镇僚佐纷纷加官进爵,成为朝廷重臣

[74]

,后唐方镇为国的过程完成。李存勖由河东节度使称帝建国的过程,是方镇为国的典型代表之一。建国过程中,李存勖所统藩镇分为直辖镇、属镇、附镇三种。李存勖直接掌控直辖镇的军事力量,军府事务则由其信任的宦官或文臣提举,控制最为严密;属镇节帅主要由李克用假子、亲将出任,他们在率本镇军队从征之时,亦承担对霸府的财赋上供;附镇节帅则非李氏父子任命,镇内事务亦不受其干预,节帅可委任管内刺史以下所有官员,不进户口,不纳两税,不过成德、义武长期派主力从征,对李存勖霸业襄赞良多。可以看出,后唐建国前的河东集团,是由直辖镇、属镇、附镇构成的圈层结构。由内而外,李存勖的控制力递减。但这种圈层结构并非一成不变,李存勖时代其总体变化趋势是变附镇为属镇(河中、同州)或直辖镇(成德),或变属镇为直辖镇(幽州),其中转变为直辖镇的均为强藩,由此李存勖对辖下藩镇的控制不断强化,为后唐建立打下基础。

李克用时代,河东集团的核心是河东镇,其次是以河东镇为核心的河东道,最外层是依附的河北藩镇。在控制河东道的前提下,李克用的对外扩张主要表现为增加河北的附镇上。但由于附镇对河东支援有限,克用亦未积极变附镇为属镇或直辖镇,无法将所辖藩镇力量全部凝聚起来,导致在与朱温的竞争中,接连受挫。李存勖时代,随着在河北的不断突破,尤其是天祐十二年存勖兼领魏博后,河东集团核心从河东镇转移到魏博镇。李存勖的对外扩张以增加直辖镇和属镇为主,其个人兼领四个强藩,对内形成了对属镇和附镇的绝对优势,对外四镇成为北击契丹、南灭后梁的核心力量,最终成功建立后唐。

如果我们将目光从李存勖身上移开,会发现主帅直辖多镇和直辖镇、属镇、附镇的区分在唐末五代并不罕见。就主帅直辖多镇而言,李存勖之外,后梁建立前,朱温身兼汴州宣武、滑州宣义、郓州天平、河中护国四镇节度使;天复二年九月,李茂贞成为凤翔、邠州静难、洋州武定、利州昭武四镇节度使;

[75]

乾化二年(

912

)四月,马殷兼领潭州武安、鄂州武昌、桂州静江、容州宁远四镇节度使。

[76]

朱温、李茂贞势力中亦存在直辖镇、属镇、附镇的区分,其中朱温情况与李存勖最为相似。

[77]

可见后唐建国之路并非独一无二,方镇为国是五代十国政权建国的主要模式。

方镇为国的建国模式和直辖镇、属镇、附镇圈层结构的出现,与唐后期的藩镇格局和唐末群雄混战的形势密切相关。唐后期藩镇林立的情况下,唐廷为强化地方控制,努力削弱强藩,构建藩镇之间的均势和相互制衡。黄巢乱后,唐廷失去了对全国大多数区域的控制,强藩成为中央和地方政治的决定力量,由强藩局部统一、建立新政权,就成为必由之路,这是五代十国诸政权方镇为国的基本历史背景。但由于唐后期藩镇的均势和制衡格局仍然存在,单个强藩最初相对周边藩镇并无绝对优势。因此对强藩而言,要想扩大领地,一方面要努力消灭对手,增加直辖镇和属镇;另一方面则要让尽可能多的藩镇加入己方阵营,成为附镇。而在自己控制区内实行直辖镇、属镇的区分,则是由当时的政治军事形势决定的。[78]对于相对弱小的藩镇而言,依附强藩以应对其他势力的威胁,也是乱世中的生存之道。由此唐末就形成了多个由直辖镇、属镇、附镇组成的藩镇圈层结构,且附镇往往摇摆不定,处于不同势力的缓冲地带,典型如河北成德、义武镇在梁、晋之间多次摇摆。但当强藩力量足够强大,对附镇形成绝对优势后,变附镇为属镇或直辖镇以强化地方控制,就成为主帅的必然选择。也正是在这一过程中,唐后期割据自治的河朔藩镇渐次瓦解,重新成为中原王朝的核心区域。